গোপাল দাসের প্রবন্ধ

পুজোর গানের গৌরবময় অতীত

একটা সময় ছিল যখন দুর্গাপুজোর মহোৎসবে ঢাকের বাদ্যি, নতুন জামাকাপড়, পুজো সংখ্যা পত্র-পত্রিকার সঙ্গে উচ্চারিত হত পুজোর গানের কথা। বাঙালি শ্রোতারা সারা বছর অপেক্ষা করে থাকত পুজোর সময় কোন শিল্পীর কী গান বেরোবে তা শোনার জন্য। রেকর্ড কোম্পানিগুলো বিজ্ঞাপন দিয়ে আগেভাগেই জানিয়ে দিত তারা সে-বছর কোন কোন বিখ্যাত শিল্পীর কী কী গান শ্রোতাদের সামনে হাজির করতে চলেছেন। খবরের কাগজে বা পোস্টার-ফেস্টুনে ছাপানো বিজ্ঞাপনের পাশাপাশি রেডিয়োর বিজ্ঞাপনে শোনা যেত গানের কিছুটা অংশও। লোকে পুজোর বাজার করতে গিয়ে তাঁদের পছন্দের গানের রেকর্ডটিও কিনে আনতেন। আয়েশ করে বসে কালো রঙের ডিস্ক বা রেকর্ডটি জ্যাকেটের মধ্যে থেকে সযত্নে বার করে রেকর্ড প্লেয়ারে চাপিয়ে দিয়ে গান শুনতে শুনতে বিভোর হতেন। বাড়ির সব সদস্যরা হাতের কাজ সেরে এক জায়গায় জড়ো হয়ে প্রবল ঔৎসুক্য নিয়ে শুনতেন সেইসব গান।

এভাবেই গুছিয়ে বসে শোনা হত সেকালের পুজোর গান। পাড়ায় পাড়ায় বারোয়ারি পুজো মণ্ডপগুলিতেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাজানো হত পুরোনো দিনের গানের সঙ্গে সে-বছরের পুজোর নতুন গান। ফলে যাঁদের বাড়িতে গান শোনার যন্ত্রটি ছিল না তাঁরাও বাদ পড়তেন না গান শোনার আনন্দ থেকে। বারবার শুনে অনেকেরই গানগুলি মুখস্থ হয়ে যেত। প্রেমিক-প্রেমিকারা সে-সব গানের কলি গেয়ে বা প্রেমপত্রে ব্যবহার করে একে-অপরকে ইমপ্রেস করার প্রয়াস পেত। ফেসবুক, হোয়াট্সঅ্যাপের প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের কাছে এর রোম্যান্টিক আবেদন বলে বোঝানো যাবে না।

উপরের বর্ণনাটা পড়তে পড়তে পাঠকের মনে এতক্ষণে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট যুগের একটা ছবি নিশ্চয় ফুটে উঠেছে। এটা মোটামুটি গত শতকের কুড়ির দশক থেকে আশির দশকের ছবি। এবার আরও একটু পিছনে যাওয়া যাক। এই পুজোর গানের ব্যাপারটা কবে থেকে চালু হয়েছিল তার খুব প্রামাণ্য ইতিহাস না থাকলেও, সূচনা পর্বের কিছু কথা এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাওয়া যায়। ইতিহাসের সেই ধূসর পৃষ্ঠাগুলোতে একটু চোখ বোলানো যাক।

লন্ডনের গ্রামোফোন কোম্পানি ১৯০১ সালে কলকাতার এসপ্লানেড ইস্টে তাঁদের অফিস খোলেন। সেই প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল ‘দ্য গ্রামোফোন অ্যান্ড টাইপরাইটার কোম্পানি লিমিটেড’। পরবর্তীকালে ‘টাইপরাইটার’ শব্দটি ছেঁটে দেওয়া হয়। যাইহোক লন্ডন থেকে গ্রামোফোন কোম্পানির এজেন্ট হয়ে ১৯০২ সালের ২৮ অক্টোবর কলকাতায় এসেছিলেন ফ্রেডরিক উইলিয়াম গেইসবার্গ। তিনি পরীক্ষামূলকভাবে ক্লাসিক থিয়েটারের নর্তকী মিস্ শশীমুখীর একটি গান রেকর্ড করলেন। গানটি ছিল ‘কাঁহা জীবনধন’। আর তারিখটি ছিল সেই বছরের ৮ই নভেম্বর। শুরু হয়ে গেল কলকাতা তথা ভারতবর্ষে গান রেকর্ডিংয়ের জয়যাত্রা। এভাবেই কলকাতার থিয়েটারপাড়া আর বাঈজিপাড়া ঘুরে ঘুরে গেইসবার্গ বেশ কিছু গানবাজনা রেকর্ড করেছিলেন সেই সময়। সেইসব শিল্পীদের মধ্যে তাঁর সেরা আবিষ্কার গহরজান। জমিদার বাড়ি আর বাঈজিবাড়ির ঘেরাটোপ থেকে গানবাজনা এবার ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের নাগালে আসতে শুরু করল গ্রামোফোন রেকর্ডের দৌলতে।

বাণিজ্যিক সাফল্যের হাতছানিতে আরও কিছু বিদেশি কোম্পানি কলকাতায় এসে গান রেকর্ডিংয়ের ব্যবসা শুরু করে দিল। ‘কলম্বিয়া’, ‘ইনরেকো’, ‘অ্যাঞ্জেল’ প্রভৃতি ব্র্যান্ডের রেকর্ড বাজারে এসে গেল। আমাদের দেশিয় ব্যবসায়ীরাও পিছিয়ে রইলেন না। এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করতে হয় এইচ. বোসের। পরবর্তীতে জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত ‘মেগাফোন’, চন্ডীচরণ সাহার ‘হিন্দুস্তান রেকর্ডস্’, বিভূতিভূষণ সেনের ‘সেনোলা’ কোম্পানির রেকর্ড। নানা ধরনের কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীতের পাশাপাশি নাটক, যাত্রাপালা, গীতিনাট্য প্রভৃতি রেকর্ডবাহিত হয়ে পৌঁছে যেতে লাগল শ্রোতাদের গৃহকোণে। প্রতি মাসেই নতুন কিছু রেকর্ড বাজারে আসতে লাগল। ক্রমে কোম্পানিগুলোর নজর পড়ল বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর দিকে। পুজোর বাজার ধরতে রেকর্ড কোম্পানিগুলো সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বছরের সেরা গান-বাজনার ডালি হাজির করতে লাগলেন শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য। শুরু হয়ে গেল বাঙালির পুজোর গান।

পুজোর গানের রেকর্ড কবে থেকে বেরোতে শুরু করেছিল তার নির্ভুল সাল তারিখ ঠিকমতো জানা যায় না। তবে নথিপত্র ঘেঁটে গবেষকরা আন্দাজ দিয়েছেন ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রামোফোন কোম্পানির ১৭টি পুজোর নতুন গানের রেকর্ড ক্যাটালগের সন্ধান পাওয়া গেছে। ভায়োলেট কালারের এই রেকর্ডগুলি ছিল ১০ ইঞ্চি মাপের, দুই পিঠে রেকর্ডিং করা। দাম তিন টাকা। বাংলা ও ইংরেজিতে বিজ্ঞাপিত ওই তালিকায় শিল্পীদের নাম, গানের প্রথম লাইন, গানের পর্যায়, রাগ ইত্যাদি মুদ্রিত ছিল। ওই ক্যাটালগের কয়েকটি হল: মানদাসুন্দরী দাসীর— ‘এস এস বলে রসিক নেয়ে’ (কীর্তন), ‘আমার সুন্দর মা’ (কীর্তন), নারায়ণচন্দ্র মুখার্জির— ‘দেখ লো সজনী আসে ধীরি ধীরি (আগমনী, বেহাগ-খাম্বাজ), ‘ও মা ত্রিনয়না যেও না যেও না’ (বিজয়া-ভৈরবী), কে. মল্লিকের— ‘এ কী তব বিবেচনা (আগমনী, কাফী-মিশ্র), ‘কী হবে কী হবে উমা চলে যাবে’ (বিজয়া-ভৈরবী), ইত্যাদি।

সেই সময়ে ভক্তিমূলক গান, আগমনী-বিজয়ার গানই বেশি প্রাধান্য পেত। ওই বছরেই খ্যাতনামা নর্তকী-গায়িকা কৃষ্ণভামিনী গাইলেন ‘মাকে কে না জানে’ (মালকোষ) এবং ‘অলসে অবশে বল কালী’ (পূরবী)। এই গায়িকা গানের শেষে ‘মাই নাম ইজ কেষ্টভামিনী’ বলে রেকর্ডিং শেষ করতেন। পরবর্তীকালে ইন্দুবালা, আঙুরবালা প্রমুখ সে-যুগের অনেক মহিলা শিল্পীই নিজেদের পরিচয় জানান দেওয়ার উপায় হিসেবে এই পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। সে-বছরেই আরও যাঁদের রেকর্ড বেরিয়েছিল তাঁদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ্যযোগ্য নাম হল শশীভূষণ দে, চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরলা বাঈ, বেদানা দাসী, প্রভৃতি। হাসির গানের রেকর্ড করেছিলেন অভয়াপদ চট্টোপাধ্যায়— ‘স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আদর’ ও ‘স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আদর’। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বোন অমলা দাশ রেকর্ডবন্দী করেছিলেন— ‘হে মোর দেবতা’ (ইমনকল্যাণ) ও ‘প্রতিদিন আমি যে জীবনস্বামী’ (সিন্ধি-কাফী)। গান দু-টির কথা ও সুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ‘রবীন্দ্রসংগীত’ শব্দটির তখনও প্রচলন হয়নি। যে-যুগে গৃহস্থ ঘরের মহিলাদের গান শেখাটাই ছিল নিন্দনীয়, সে-যুগে অমলা দাশই প্রথম সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা যিনি রবীন্দ্রনাথের গান রেকর্ড করেছিলেন এবং তা জনপ্রিয়ও হয়েছিল। রেকর্ড ক্যাটালগে তার নাম ছাপা হত ‘মিস দাস (অ্যামেচার)’ বলে।

শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য রেকর্ড কোম্পানিগুলো গানের পাশাপাশি থিয়েটার, যাত্রাপালা, গীতিনাট্য প্রভৃতির রেকর্ডও প্রকাশ করতেন পুজোর সময়। ১৯১৫ সালের পুজোতে বেরিয়েছিল ‘অন্নদামঙ্গল’ ৬টি রেকর্ডে। ১৯১৬-তে বেরিয়েছিল গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘আবুহোসেন’। এই দশকে একঝাঁক প্রতিভাধর শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছিল বাংলা গানের জগতে। অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, আশ্চর্যময়ী দাসী, কমলা ঝরিয়া, আঙুরবালা, ইন্দুবালা, ধীরেন্দ্রচন্দ্র দাস প্রমুখ শিল্পীদের গাওয়া গান বহুকাল পর্যন্ত শ্রোতাদের আনন্দ দিয়েছে। ১৯১৭ সালের পুজোয় কৃষ্ণচন্দ্র দে-র দু-টি গান বেরোল— ‘আর চলে না চলে না মাগো’ এবং ‘মা তোর মুখ দেখে কি’। ১৯২২ সালে প্রথমবার পুজোর গান হিসেবে আঙুরবালা রেকর্ড করেছিলেন দু-টি ভক্তিগীতি। ১৯২৫ সালে হরেন্দ্রনাথ দত্ত গাইলেন ‘জাতের নামে বজ্জাতি সব’। গানটির কথা সুর কাজী নজরুল ইসলামের। বিশেষজ্ঞদের মতে এটিই কাজী সাহেবের প্রথম রেকর্ডবন্দী গান। ১৯২৩ সালে ‘মেগাফোন’ কোম্পানির সূচনাই হয়েছিল নজরুলের স্বকণ্ঠে রেকর্ড করা ‘পাষাণের ভাঙালে ঘুম’ এবং ‘দিতে এলে ফুল হে প্রিয়’ গান দু-টি দিয়ে। ১৯৩১ সালের পুজোয় হীরেন বসুর কথা ও সুরে ধীরেন দাসের গাওয়া ‘আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও’ এবং ১৯৩২ সালের পুজোয় মিস্ লাইটের গাওয়া ‘শেফালী তোমার আঁচলখানি’ আগমনী গান হিসেবে আজও সমাদৃত। সেই বছরেই (১৯৩২) সেপ্টেম্বরে ‘হিন্দুস্তান রেকর্ডস্’ থেকে বেরোল কুমার শচীনদেব বর্মণের গাওয়া ‘ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে’ এবং ‘এই পথে আজ এসো প্রিয়া’ গান দু-টি। সম্ভবত এই গান দু-টিই শচীনকর্তার প্রথম পুজোর গান।

এর মধ্যে সংগীত জগতে ঘটে গেছে দু-টি যুগান্তকারী ঘটনা। ১৯৩০ সালে কলকাতা বেতারে হৃদয়রঞ্জন রায় নামে এক শিল্পীর গানের অনুষ্ঠানে ‘আধুনিক বাংলা গান’ কথাটি প্রথম ব্যবহার করা হল। আর সেই বছরেই বাংলা চলচ্চিত্র নির্বাক থেকে সবাক হল এবং সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহার শুরু হয়ে গেল। যদিও প্রথম দিকে বেশ কিছুকাল ছবি চলাকালীন প্রতিটি শোয়ে গায়ক-গায়িকাদের পর্দার আড়ালে বা পিছনে দাঁড়িয়ে ছবির সঙ্গে সঙ্গে ‘লাইভ’ গাইতে হত। এর থেকেই সম্ভবত ‘প্লে-ব্যাক’ শব্দটির উৎপত্তি। অনেক পরে রেকর্ড করা গান ছবির সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। যাইহোক ১৯৩০ সালটিকে বলা যায় বাংলা সংগীত জগতে একটি যুগ সন্ধিক্ষণ। একদিকে ‘আধুনিক বাংলা গান’, যাকে বেসিক ডিস্কের গানও বলা হয়, অন্য দিকে চলচ্চিত্র বা ছায়াছবির গান যা ছবির সিচুয়েশন অনুযায়ী নির্মিত। দু-ধরনের গানই শ্রোতাদের কাছে সমাদর পেয়ে এসেছে বরাবর।

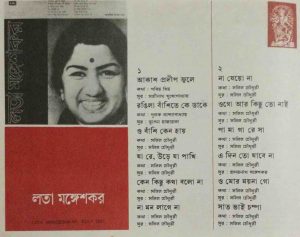

চলচ্চিত্রে গান একটা বড়ো জায়গা করে নেওয়ার পরে সারা বছর ধরে যে-বেসিক গান প্রকাশ হত, তাতে ক্রমশ ভাটা পড়ল। কিন্তু শারদীয়া পুজোর প্রাক্কালে বাংলা গানের প্রকাশ সমান উৎসাহে অব্যাহত রইল। ততদিনে বাংলা গানের আঙিনায় চলে এসেছেন পঙ্কজকুমার মল্লিক, রাইচাঁদ বড়াল, সুরসাগর হিমাংশু দত্ত, কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত, অনুপম ঘটক, শচীনদেব বর্মণ, রবীন চট্টোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ, সলিল চৌধুরী, সুধীন দাশগুপ্ত, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন হাজারিকা প্রমুখ দিকপাল সুরকারেরা। অসাধারণ গান লিখেছেন শৈলেন রায়, অজয় ভট্টাচার্য, মোহিনী চৌধুরী, প্রণব রায়, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, মুকুল দত্ত, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল গুপ্ত, অনল চট্টোপাধ্যায়, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো গীতিকারেরা। এইসব গীতিকার ও সুরকারদের সৃষ্টিকে কণ্ঠে রূপ দিয়েছেন কুন্দনলাল সায়গল, জগন্ময় মিত্র, অখিলবন্ধু ঘোষ, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, তালাত মামুদ (প্রথম দিকে তপনকুমার নামে খ্যাত), সুধীরলাল চক্রবর্তী, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, গীতা দত্ত, সনৎ সিংহ, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, অখিলবন্ধু ঘোষ, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর সেন, আরতি মুখোপাধ্যায়, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, নির্মলা মিশ্র, কিশোর কুমার, মহম্মদ রফি, অনুপ ঘোষাল, পিন্টু ভট্টাচার্য-সহ আরও অনেক জনপ্রিয় শিল্পী। সুরকারদের মধ্যে পঙ্কজ মল্লিক, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শচীনদেব বর্মণ, শ্যামল মিত্র, ভূপেন হাজারিকা প্রমুখ শিল্পীরা নিজেরাও বহু কালজয়ী গান গেয়েছেন নিজের এবং অন্যের করা সুরে। বলা বাহুল্য, এই তালিকার বাইরে আরও অনেক শিল্পীর নাম রয়েছে।

পঞ্চাশের দশকের শুরুতে স্বমহিমায় বাংলা গানের জগতে পা রাখলেন সলিল চৌধুরী। বাংলা গানের নতুন দিগন্ত খুলে গেল তাঁর লেখা ও সুরের যাদুতে। মূলত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জলদ-গম্ভীর কণ্ঠে রূপ পেতে থাকল সলিলের অনন্যসাধারণ সৃষ্টি। পাশাপাশি কিন্নরকণ্ঠী লতা মঙ্গেশকরকে দিয়েও গাইয়েছিলেন বহু কালজয়ী গান। অন্যান্য শিল্পীরা তো ছিলেনই। অপর দিকে মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, আশা ভোঁসলে, কিশোর কুমার প্রমুখ গায়ক-গায়িকারা নচিকেতা ঘোষ, সুধীন দাশগুপ্ত, রাহুলদেব বর্মণের সুরে একের পর এক মাইলস্টোন বাংলা গান উপহার দিয়ে গেছেন শ্রোতাদের। এক সময় এইচ. এম. ভি. থেকে পুজোর সময় রেকর্ড প্ৰকাশের সঙ্গে সঙ্গে ‘শারদ অর্ঘ্য’ নামে গানের বই বেরোত। তাতে শিল্পীদের ছবি, প্রতিটি গানের বাণী (কথা), গীতিকার ও সুরকারের নাম, রেকর্ডের নম্বর ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ সুদৃশ্যভাবে ছাপা হতো। এ-সব এখন ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে।

বাংলা গানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে বহু বিচিত্র ধরনের গানে। যেহেতু বর্তমান লেখাটি পুজোর গান নিয়ে, তাই রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্তর গান, কীর্তন, বাউলগান, লোকগীতি, পল্লীগীতি ও সিনেমার গানকে এই আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে। তবে কোনো কোনো বছরে শারদীয়ার প্রাক্কালে এইসব গানও আলাদা করে প্রকাশিত হয়েছে। গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর পাল, নির্মলেন্দু চৌধুরী, পূর্ণদাস বাউল, অংশুমান রায়ের গাওয়া বহু জনপ্রিয় গান শ্রোতাদের কাছে এসেছে পুজোর গান হিসেবে।

পুজোর গানের যে-ধারা একসময় আপন বেগে পাগলপারা ছিল আশির দশকে এসে তা ক্রমশ শীর্ণ হতে লাগল। আর এই দশকের শেষ দিকে এসে তা একেবারেই রুদ্ধ হয়ে গেল। ততদিনে বাঙালির ঘরে ঘরে ঢুকে গেছে টেলিভিশন। প্রথমে একটি-দু-টি চ্যানেল, তারপরে কেবলের দৌলতে শত শত চ্যানেল। রিমোট কন্ট্রোলে আঙুলের একটু চাপে চোখের পলকে হাজির হয়ে যেতে লাগল দেশ-বিদেশের রকমারি বিনোদনের পসরা। পালটে গেল বিনোদনের সংজ্ঞা।

ইতিমধ্যে দিকপাল শিল্পী, সুরকার, গীতিকারেরাও অনেকেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। যে-সময়, নিষ্ঠা এবং শ্রম দিয়ে সমবেত প্রচেষ্টায় তাঁরা এক-একটি কালজয়ী গান সৃষ্টি করে গেছেন পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে তার অভাব স্পষ্ট হয়ে উঠল। সংগীত সৃষ্টির পরিবেশ এবং পরিকাঠামোতেও এসেছে আমূল পরিবর্তন। শ্রোতারাও যেন মুখ ফিরিয়ে নিতে লাগলেন। তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন বিনোদনের নতুন নতুন আইটেমে। যদিও আশির দশকের শেষ দিকে সুমন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর পরবর্তী শিল্পীদের গাওয়া ‘জীবনমুখী গান’-এর হাত ধরে বাংলা গান তার হৃত গৌরব যেন কিছুটা ফিরে পাচ্ছিল। কিন্তু সেই ধারা বেশিদিন স্থায়ী হল না। একটা সময় এল স্বর্ণযুগের গানের রিমেকের জোয়ার। তা-ও বেশিদিন চলল না।

মাঝে মধ্যে কিছু ভালো গান এখনও যে তৈরি হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু তা সংখ্যায় খুবই সামান্য। সেগুলো তাৎক্ষণিকভাবে জনপ্রিয় হলেও মানুষের মনে দীর্ঘস্থায়ী কোনো ছাপ রাখতে পারছে না। ফলে অচিরেই হারিয়ে যাচ্ছে। সম্ভবত আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পুজোর গান প্রকাশিত হয়েছে। হাতল ঘোরানো চোঙাওয়ালা কলের গান থেকে শুরু করে রেকর্ড প্লেয়ার (78, 33 & 45 RPM রেকর্ড বাজানো যেত), ক্যাসেট, সিডি, ডিভিডি হয়ে অধুনা মাইক্রোচিপ ও মোবাইল ফোন পর্যন্ত গান শোনার যন্ত্র এবং রেকর্ডিংয়ের প্রযুক্তিগত বহু বিবর্তনের পথ পার হয়ে এসেও স্বর্ণ যুগের সেইসব গান আজও আমাদের আনন্দ দেয়, ভরিয়ে দেয় সুখাবেশে। প্রবীণ ও মধ্যবয়সীদের করে তোলে নস্ট্যালজিক।

পরিশিষ্ট :

পুজোর গানের তালিকা করতে বসলে মহাভারত হয়ে যাবে। সেই সাধ্যাতীত চেষ্টায় না গিয়ে ষাট থেকে আশির দশকের কিছু জনপ্রিয় গানের উল্লেখ করে এই লেখা শেষ করছি। এইসব গানের লাইনগুলি পাঠকের মনে সেই সময়ের আরও অনেক গানের স্মৃতি উস্কে দেবে।

১. ‘মায়াবতী মেঘে এলো তন্দ্রা’ (সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, ১৯৬২)।

২. ‘আবার হবে তো দেখা’ (মান্না দে, ১৯৬৪)।

৩. ‘আজ মনে হয় এই নিরালায়’ (সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৪)।

৪. ‘রানার’/‘পালকির গান’ (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬)।

৫. ‘না বলে এসেছি, তা বলে ভেবোনা’/‘যদি আকাশ হতো আঁখি’ (আরতি মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৭)।

৬. ‘কী নামে ডেকে বলব তোমাকে’ (শ্যামল মিত্র, ১৯৬৭)।

৭. ‘আকাশ কেন ডাকে’ (কিশোর কুমার, ১৯৬৮)।

৮. ‘চল না দিঘার সৈকত ছেড়ে’ (পিন্টু ভট্টাচার্য, ১৯৬৮)।

৯. ‘আঁধার আমার ভালো লাগে’ (প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬৮)।

১০. ‘ঝুমঝুম ময়না নাচো না’/‘মন মাতাল সাঁঝ সকাল’ (মুকেশ, ১৯৬৮)।

১১. ‘না মন লাগে না’ (লতা মঙ্গেশকর, ১৯৬৯)।

১২. ‘মনে পড়ে রুবি রায়’ (রাহলদেব বর্মণ, ১৯৬৯)।

১৩. ‘একখানা মেঘ ভেসে এলো আকাশে’ (ভূপেন হাজারিকা, ১৯৬৯)।

১৪. ‘ললিতা ওকে আজ চলে যেতে বল্ না’/‘রঙ্গিনী কত মন, মন দিতে চায়’ (মান্না দে, ১৯৬৯)।

১৫. ‘তোমার চোখের কাজলে আমার ভালোবাসার কথা’ (বিশ্বজিৎ, ১৯৭০)।

১৬. ‘ননদী বিষের কাঁটা’ (অনুপ ঘোষাল, ১৯৭০)।

১৭. ‘গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা’ (ভূপেন হাজারিকা, ১৯৭১)।

১৮. ‘না, আমার এ শশী চেয়ো না’ (শচীনদেব বর্মণ, ১৯৭২)।

১৯. ‘সেদিন তোমায় দেখেছিলাম ভোরবেলায়’/‘কতদিন পরে এলে’ (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৪)।

২০. ‘আজ বিকেলের ডাকে তোমার চিঠি পেলাম’ (বনশ্রী সেনগুপ্ত, ১৯৭৬)।

২১. ‘কাটে না সময় যখন আর কিছুতেই’ (শ্রাবন্তী মজুমদার ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৬)।

২২. ‘এই মোম জোছনায়’ (আরতি মুখো, ১৯৭৮)।

২৩. ‘আমার পূজার ফুল’/‘সে যেন আমার পাশে’ (কিশোর কুমার, ১৯৮০)।

২৪. ‘ভালো করে তুমি চেয়ে দেখ’ (লতা মঙ্গেশকর, ১৯৮১)।

২৫. ‘খুব জানতে ইচ্ছে করে’ (মান্না দে, ১৯৮৫)।

২৬. ‘হাওয়ায় মেঘ সরায়ে’ (কিশোরকুমার, ১৯৮৬)।

২৭. ‘এমন একটা ঝিনুক খুঁজে পেলাম না’ (নির্মলা মিশ্র)।

২৮. ‘তুমি সুন্দর যদি নাহি হও’ (তালাত মামুদ)।

২৯. ‘সেদিনের সোনাঝরা সন্ধ্যা’ (শ্যামল মিত্র)।

৩০. ‘কোনো এক গাঁয়ের বধূ’/‘দুরন্ত ঘূর্ণির’/‘এক গোছা রজনীগন্ধা’ (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়)।

Facebook Comments