সাক্ষাৎকার

সন্তু দাস

কবিতা আমার কাছে যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ৷ কিংবা আরও তীব্র কোনো যন্ত্রণা

আলাপচারিতায় সেলিম মণ্ডল এবং শতানীক রায়

[স্পষ্ট বক্তা এই কবির সঙ্গে আমরা চেয়েছিলাম প্রশ্নোত্তরের খেলা নয়, চেয়েছিলাম চায়ের দোকানে বসে যেমন আমরা দীর্ঘক্ষণ আড্ডা দিই, গল্প করি তেমনই কথাবার্তা। শেষপর্যন্ত এই আলাপচারিতা সেভাবেই এগিয়েছে। ধন্যবাদ সন্তু দাসকে]

লেখালেখির শুরু কবে থেকে এবং কীভাবে? লিখতে আসার পিছনে বিশেষ কারো প্রেরণা কি কাজ করেছিল তোমার ক্ষেত্রে?

কবিতা আমার জীবনে এসেছিল পরাজয়ের, ব্যর্থতার পুরস্কার হিসেবে৷ ব্যাপারটা খুলেই বলি, শারীরিক অসুস্থতার কারণে ক্লাস এইটে আমি ফেল করেছিলাম৷ একই বই নতুন করে পড়তে ভীষণ যন্ত্রণা হত৷ সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্যই খাতার শেষের পাতাগুলোতে আঁকিবুকি করতাম, টুকরো টুকরো লাইন লিখতাম৷ এইভাবেই আমার লেখালেখির শুরু বলা যেতে পারে৷ কবিতা আমার কাছে যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ৷ কিংবা আরও তীব্র কোনো যন্ত্রণা৷

প্রেরণা সেভাবে কারো ছিল না হয়তো তবে আমার মানসিক জগৎ তৈরির পিছনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা ছিল আমাদের জীবনের৷ আমার জীবন আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে৷ অনেক কিছু শিখিয়েছে৷

তোমার শৈশব সম্পর্কে কিছু বলো৷

আমার শৈশব নিয়ে অল্প পরিসয়ে বলা সম্ভব নয় রে৷ জীবন যদি কখনো সুযোগ দেয় বিস্তারিত লিখব৷ এখানে শুধু এটুকুই বলি, আমি খুব বিচ্ছু ছিলাম৷ পাড়ায় এমন দু-একজন থাকে না, যাদের জ্বালায় কারো গাছের ফল-ফুল, কারো পুকুরে মাছ থাকে না৷ যাদের সঙ্গে বাড়ির লোকেরা মিশতে বারণ করে? আমি সেই দু-একজনের মধ্যেই পড়তাম৷ আমার বিচ্ছুমীর একটা উদাহরণ দেই—

খুব ছোটো বয়স থেকে আমি সাপ ধরতে পারতাম৷ পাড়ার অনেক দাদা, কাকারাও ঘরে সাপ ঢুকলে আমাকে ডাকতে আসত৷ তো একবার নালা থেকে একটা জলঢোড়া সাপ ধরেছি, বেশ বড়ো৷ লেজ ধরে ঝুলিয়ে রেখেও কিছুতেই সাপটাকে আমি সামলাতে পারছি না৷ আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি আর তার মধ্যে আমার বয়সি একটি ছেলে, আমার বন্ধুস্থানীয়, ‘মরা সাপ, মরা সাপ’ বলে আমার পিছনে লেগেছে৷ আমি রেগে গিয়ে সাপটা ওর গায়ে ছুড়ে দেই৷ ব্যাস, সাপটা ওর হাতে কামড়ে দেয়৷ তারপর কুল গাছের শুকনো ডাল দিয়ে মা এমন মেরেছিল যে, আমার হাফ প্যান্ট রক্তে ভিজে গিয়েছিল৷ এখনও খুঁজলে আমার শরীরে কুল কাঁটার দাগ পাওয়া যাবে হয়তো৷ মা আমার এই সাপ মারা, সাপ ধরা পছন্দ না করলেও আমার ঠাকুমা কিন্তু বেশ পছন্দ করত৷ ঠাকুমা বলত, সাপের প্রতি আমার এই ক্ষোভের কারণ, আমরা নাকি চাঁদ সওদাগরের বংশধর৷ ছোটোবেলায় এটা আমাকে খুব রোমাঞ্চ দিত৷

হাত দিয়ে সাপকে স্পর্শ করার অভিজ্ঞতা আমি আমার প্রথম বইয়ের ‘তর্পণ’ কবিতায় লিখেছিলাম৷

শৈশবের খেলাধুলার প্রতি সবার দারুণ একটা টান থাকে৷ এ নিয়ে আমাদের একটা কাজ করার ইচ্ছেও আছে ভবিষ্যতে৷ তোমার শৈশবের খেলাধুলার বেশকিছু গল্প আগে শুনেছি। আবার যদি কিছু বলো…

আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা কলোনিতে ফলে আমাদের শৈশবের খেলার কোনো অভাব ছিল না৷ অভাব হলে আমরা নতুন নতুন খেলা তৈরি করে নিতাম৷ কতরকম খেলা যে খেলেছি! পাড়ার দাদা-দিদিরাও আমাদের তাদের বিভিন্ন খেলার অংশ করে নিত৷ মিছিমিছি কিংবা দুদুভাতে নয় সত্যিই সত্যিই আমরা তাদের খেলার অংশই ছিলাম৷ ক্রিকেট, ফুটবলের পাশাপাশি ছিল গুলি, ডাংগুলি, লাট্টু, সাতচারা, কিতকিত, ছিবুড়ি, গাদি, ল্যাংচা, চোরপুলিশ, পাতাচোর, জলকুমির, লাললাঠি— আরও কত খেলা যে খেলেছি তখন! দল তৈরির সময় দু-জন দু-জন করে আড়ালে দিয়ে আমরা নাম পাতিয়ে দুই রাজার (ক্যাপ্টেন) সামনে এসে দাঁড়াতাম৷ একটা ছড়া বলতে হত তখন— ডাক ডাক কুছ কো৷ হাম মাঙ্গে তুজকো৷ তারপর পাতানো নামদুটো বলতাম৷ রাজা তার পছন্দমতো নাম ডাকত৷ আর সেই নামের জন তার দলে চলে যেত৷

একসময় আমি আমার শৈশবের এইসব খেলাগুলি নিয়ে লিখবার কথা ভেবেছিলাম৷ লিখবও হয়তো-বা কখনো৷ দেখ, ছেলেবেলার খেলা মানে কিন্তু এগুলি ছেলেখেলা নয়৷ এইসব খেলার মধ্যেই ছিল নানান রকম রাজনীতি, কূটনীতি৷ যেমন, গুলি খেলায় আমাদের সবার কাছেই একটি ঢ্যাপ (বড়ো সাইজের গুলি) ও একটি চুন্নি (সবচেয়ে ছোটো) গুলি থাকত৷ পরিস্থিতি মতো সেগুলো আমরা ব্যাবহার করতাম৷ লাট্টু যারা খেলেছে তাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, লাট্টুকে আরও বিধ্বংসী করার জন্য আমরা লাট্টুর পিন পালটে বড়ো পেরেক কিংবা গজাল লাগাতাম৷ লাট্টুর গুণাবলীর কথাও নিশ্চয়ই তাদের মনে আছে— ঝিম, দম, ডাক, শট৷ ঝিম— লাট্টুটি কত স্পিডে ঘুরতে পারে৷ দম— কতক্ষণ ঘুরতে পারে৷ ঘোরার সময় কোনো কোনো লাট্টু থেকে ভোঁ করে একটা আওয়াজ হত, তাকে ডাক বলতাম আমরা৷ আর শট হল ঘোরা শেষ হয়ে এলে লাট্টুটি কি সেখানেই কাত হয়ে পড়ে যায় নাকি বেশ কিছুটা দূরে গড়িয়ে যায়৷ এইসব গুণতো আমরা মানুষের মধ্যেও খুঁজি। চোরপুলিশ খেলার সময় চোরকে বোকা বানানোর জন্য বন্ধুর সঙ্গে জামা পালটানোর কথা এখনও মনে পড়লে বুঝতে পারি, ছোটোবেলাতেও আমরা ততটা সরল ছিলাম না৷

লুকোচুরি বা চোরপুলিশ খেলা সম্পর্কে আরও একটা কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে৷ এই খেলাটায় কিন্তু একটা বড়ো টেকনিকাল ফল্ট আছে৷ এই খেলার নিয়ম তো জানিসই৷ একজন চোর আর বাকি সবাই পুলিশ৷ সবাই লুকোবে আর যে-চোর হবে সে সবাইকে খুঁজে বের করবে৷ এখন আমার প্রশ্ন হল যে, চোর কেন পুলিশদের খুঁজবে৷ হওয়া তো উচিত উলটোটা, তাই নয় কি?

চোরপুলিশ সাধারণত আমরা খেলতাম গ্রীষ্মের ছুটিতে, দুপুরবেলায় কিংবা লোডসেডিঙের সন্ধ্যায়৷ এই চোরপুলিশ খেলতে গিয়ে আমি জীবনের অনেক সত্য জেনেছি৷ আমি এক দুপুরে পাড়াতুতো এক আইবুড়ো পিসিকে একমানুষ সমান আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে উলঙ্গ শরীরে হাত বোলাতে বোলাতে, হাউমাউ করে কাঁদতে দেখেছি৷ পাড়ার এক দাদাকে পাড়ারই একদিদিকে চুমু খেতে দেখেছি বাড়ির পিছনে সন্ধ্যার অন্ধকারে৷ চোরপুলিশ খেলতে গিয়ে আমি কোনো একদিন এক বন্ধুর কাছ থেকে শিখেছিলাম হস্তমৈথুন৷

আমার আর একটা প্রিয় খেলা ছিল৷ সেটা আমার তৈরি খেলা৷ গ্রীষ্মকালে বট, অশ্বত্থ গাছে একধরনের কাঠপোকা হত৷ এক আঙুল সমান সাইজ৷ খুব শক্ত৷ তার দশটা আঙুল৷ আর আঙুলের মাথায় ধারালো নখ৷ মুখে ধারালো ঠোঁট৷ ঘুন ঘুন করে খুব মৃদু অথচ খুব গম্ভীর ডাক ডাকত৷ তো আমি সেই পোকা ধরার কায়দা জানতাম৷ ধরার পর একটা কাঠি ওর মুখে গুঁজে দিতাম৷ তারপর ওর পাখনায় টোকা দিতাম৷ পোকাটা উড়তে শুরু করত৷ কিন্তু যেহেতু ওর মুখে গোঁজা কাঠিটি আমার হাতে ধরা থাকত, ও উড়ে পালাতে পারত না৷ আর তখন মিষ্টি শীতল একটা হাওয়া বেরোত ওর ডানা থেকে৷ সেই হাওয়ার স্পর্শ ঈশ্বরের স্পর্শের মতো লাগত তখন৷

বেশ, ক্লাস এইট থেকে তো লিখতে শুরু করলে, তারপর?

এর পর সাথি হিসেবে পেয়ে গেলাম পাড়ার বন্ধু ধ্রুবকে (পোদ্দার)৷ বয়সে আমার থেকে সামান্য বড়ো৷ ও তখন কলেজে পড়ে৷ শুরু হল আমাদের যাত্রা৷ আমি আর ধ্রুব দেওয়াল পত্রিকা শুরু করলাম৷ সে-সময় মানকুণ্ডু চণ্ডীতলা থেকে ‘কলতান’ নামে একটা পত্রিকা বেরোত৷ সম্পাদক ছিলেন অজিত কুণ্ডু৷ কী লিখব? কীভাবে লিখব? জানার জন্য, বোঝার জন্য আমি আর ধ্রুব তাঁর কাছে নিয়মিত ছুটতে শুরু করি৷ কলতানেই আমার লেখা প্রথম ছাপা অক্ষরে প্রকাশিত হয় (২০০৩ সাল৷ কবিতাটি নাম ছিল ‘পরিবর্তন’)৷ ধীরে ধীরে আমার আর ধ্রুব সঙ্গে যোগ দেয় এক দল বন্ধু৷ ছোটে (অমিত), সোমনাথ, তন্ময়৷ এরা কেউ কেউ আগের থেকে লিখত কেউ কেউ সঙ্গদোষে লেখা শুরু করেছিল৷ ক্লাস ইলেভেনে পড়ার সময় বন্ধুত্ব হয় অভিজিৎ রায়ের সঙ্গে৷ জয়নগরের ধোসা থেকে ভদ্রেশ্বরে পড়াশোনা করতে এসেছিল৷ আমরা ভদ্রেশ্বরে স্টেশনে প্রেরণা নামে একটি মাসিক দেওয়াল পত্রিকা বের করতে শুরু করলাম, সম্পাদক অভিজিৎ৷ প্রেরণা ছাপা পত্রিকা হিসেবেও বেরিয়েছিল কয়েকটা সংখ্যা৷ পরে অভিজিতের সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় প্রেরণা বন্ধ হয়ে যায়৷ কলেজে ওঠার পর আবার শুরু হয় ‘প্রেরণা’ নবপর্যায় ‘নবপ্রেরণা’ নামে৷ সঙ্গে পেলাম আরও কিছু বন্ধুকে— সুইট, বাপ্পাই, আলু, দেবু, শুভ, উজ্জ্বল৷ এই নবপ্রেরণার লেখা চাইতে গিয়েই কমলদার সঙ্গে আমার আলাপ৷ প্রথম আলাপের কথা এখনও মনে আছে৷ সেটা ২০০৪-০৫ সাল৷ পাড়ার ছড়াকার ও চন্দননগরের পোস্টম্যান বিমল সিংহ কমলদার ফোন নম্বর জোগার করে দিয়েছিল৷ আমি, ধ্রুব আর ছোটে পাবলিকবুথ থেকে ফোন করে দেখা করতে গেছি৷ ডোরবেল টিপতেই মুখে একটি স্নিগ্ধ হাসি নিয়ে দরজা খুলে দিয়েছিলেন কমলদা৷ সেই হাসিতে ছিল স্নেহ, ছিল প্রশ্রয় ছিল হাত ধরে পথ চিনিয়ে দেবার আশ্বাস৷ আজ এত বছর পরেও কমলদার সেই হাসি অটুট আছে৷ আমি ভাগ্যবান আমি কলমদার মতো একজন অভিভাবক, শিক্ষক, বন্ধুকে পেয়েছি৷

‘সেইদিন আমি একটুর জন্য সন্তু হয়ে গেলাম, সন্তু, সন্তু দাস’— তোমার প্রথম বই ‘অন্ধকার আমাদের ইতর ঈশ্বর’-এর প্রবেশক কবিতাটি শুরু হয়েছে এইভাবে৷ তোমার সন্তু দাস হয়ে ওঠার সেইদিনটার সম্পর্কে একটু জানতে চাই...

মণীন্দ্র গুপ্তকে একবার আমরা, আমরা মানে আমি, কমলদা আর অয়নদা জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই যে আজকাল কোনো কোনো কবি তাঁর লেখা কোনো একটি কবিতার হয়ে ওঠার পিছনের গল্প লেখা শুরু করেছেন, এটা কতটা ঠিক? একটি কবিতাকে বোঝার জন্য কবিতার পটভূমি, প্রেক্ষাপট একজন পাঠকের জানাটা কতটা প্রয়োজনীয়? উত্তরে মণীন্দ্র গুপ্ত স্বভাবসুলভ মৃদু হেসে বলেছিলেন, গীতা পড়ার জন্য, বোঝার জন্য গীতার পটভূমি যে একটি যুদ্ধক্ষেত্র তা জানার প্রয়োজন হয় কি?

সত্যিই একটি কবিতার হয়ে ওঠার পিছনের গল্প পাঠকের জানার কোনো প্রয়োজন নেই৷ কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই গল্প কবিতাটিকে লঘু করে ফেলে৷ তবু আমার সন্তু দাস হয়ে ওঠার গল্পটা বলতে ইচ্ছে করছে৷ বলি—

এই যে আমার নাম সন্তু দাস৷ এই সন্তু এবং দাস কোনোটাই আসল নয়৷ আমি একটি ভুল নাম, একটি মিথ্যে পদবিকে বয়ে বেড়াচ্ছি সারাজীবন৷ প্রথমে পদবির কথাটা বলি৷ ১৯৭০ সালে আমার ঠাকুরদা তাঁর পরিবার, (স্ত্রী, তিন ছেলে আর তিন মেয়ে) এবং বিধবা মা আর অবিবাহিত ভাইকে নিয়ে এদেশে এসেছিলেন শরনার্থী হিসেবে৷ শিয়ালদহ স্টেশন থেকে পুলিশ তাঁদের বলাগড় রিফিউজি ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়৷ কিছুদিন থাকার পর ক্যাম্পের সবাইকে পুনর্বাসন দেয়া শুরু হয়৷ ঠাকুরদা বুঝলেন তাঁর এই একটি পরিবারকে দুটো পরিবার প্রমাণ করতে পারলে দুটো পুনর্বাসন পাওয়া যাবে৷ তিনি ও তাঁর স্ত্রী-সন্তান এবং ভাই ও বিধবা মা এইভাবে তিনি তাঁর পরিবারকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেললেন৷ এবং ব্যাপারটা আরও বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য নিজের পদবি পালটে ফেলেন সন্তোষ পোদ্দার থেকে হয়ে গেলেন সন্তোষ দাস৷ আমার ঠাকুরদা পুনর্বাসন পেলেন মানকুণ্ডু, মানে এখন আমার যেখানে আছি আর তাঁর ভাই, শংকর পোদ্দার পেলেন সোদপুরে৷ এইভাবে আমি পোদ্দার থেকে দাস হয়ে গেলাম৷

এবার আমার নামের ঘটনায় আসি৷ জন্মের পর আমার মা-বাবা আমার নাম রেখেছিল শান্তনু৷ রেশন অফিসে রেশন কার্ডের ফর্ম ফিলাপের সময় ঠাকুমা কী মনে হতে আমার নাম বললেন সন্ত (খুব সম্ভবত সন্তোষের ষ বাদ দিয়ে সন্ত) কিন্তু রেশন অফিসের বড়োবাবু হয়তো সন্ত নামে কোনো মানেই বুঝতে পারেননি, তাই তিনি ফর্মে আমার নাম লিখে দিলেন সন্তু৷ এইভাবেই সেই দিন আমি একটুর জন্য সন্তু হয়ে গেলাম৷

সন্তু দাস আমার আসল নাম নয়৷ আবার এখন আমি শান্তনু পোদ্দার কিংবা সন্ত দাস নই৷ তাহলে আমি কে?— এমন একটা প্রশ্ন মাঝে মাঝেই আমাকে আক্রান্ত করে৷

কয়েক মাস আগের ঘটনা৷ একটি পত্রিকা তাঁদের বাৎসরিক কবিতা উৎসবে আমাকে কবিতা পড়তে ডেকেছিলেন৷ হয়তো অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেতাম৷ কিন্তু ফেসবুক পোস্টে আমন্ত্রিত কবিদের লিস্টে আমার নামটা দেখলাম ওরা ভুল করে সন্তু রায় করে দিয়েছে৷ আমি কবিতা পড়তে যাইনি৷ সম্পাদক তাতে কষ্ট পেয়েছিলেন৷ সত্যি কথা বলতে কবিতা পড়তে না যাওয়ার কারণ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি৷ শুধুই কি অপমানবোধ নাকি আমি সত্যি সত্যি সন্তু দাস হয়ে উঠছি ধীরে ধীরে!

শুনেছি একটি নামের মধ্যে বাস করতে করতে একজন মানুষ হয় একদম তার নামের মতো হয়ে যায়, না হয় একদম উলটো৷

বারবার তোমার লেখায় জীবন ফিরে ফিরে আসে যেখানে কবিতার নির্মাণের চেয়ে বেশি লক্ষ করি জীবনবোধ যা তোমার কবিতাকে বাক্যাতীতভাবে গঠিত করে৷ নিজের জীবন আর কবিতার আন্তঃসম্পর্ককে তুমি কীভাবে দেখো? যদি বিস্তারিত বলো কিছু…

আগেই বলেছি আমার জীবন ছেলেবেলা থেকে ছিল খুব রঙিন৷ এর মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল রংটি ছিল আমাদের দারিদ্র্যের৷ দারিদ্র্যের কারণেই খুব ছোটো বয়স থেকেই আমাকে নানান রকম কাজ করতে হয়েছে৷ দিনমজুর থেকে ঝলমলে কর্পোরেট সেন্টার, সিকিউরিটি গার্ড থেকে জাহাজ রিপিয়ারিং— এই এতরকম কাজ, কাজের পরিবেশ আর সহকর্মীরা কীভাবে আমার লেখালেখিকে সমৃদ্ধ করেছে একটু খুলে বলার চেষ্টা করছি—

এক্সসাইড মোরে অবনি বিল্ডিংয়ে আমি বেশ কয়েক মাস সিকিউরিটি গার্ড ছিলাম৷ রাতে একটুও ঘুমোনো যেত না বলে এই বিল্ডিংয়ে কেউ নাইট ডিউটি করতে চাইত না৷ ঘুমোনো যেত না কারণ, আমাদের সিকিউরিটি কোম্পানি, অন্য একটি সিকিউরিটি কোম্পানিকে রাতে পেট্রোলিংয়ের দায়িত্ব দিয়ে রেখেছিল৷ রাতে সেই কোম্পানির লোক দু-বার পেট্রোলিংয়ে আসত৷ এসে ঘুমন্ত অবস্থা পেলে, রিপোর্ট খাতায় ‘স্লিপিং’ বলে লিখে দিয়ে যেত৷ এছাড়াও এই বিল্ডিংয়ের কেয়ারটেকার নায়েকবাবু রাতে যখন তখন হানা দিত৷ তারও একটা রিপোর্ট খাতা ছিল৷ এক মাসে যে যতগুলো ‘স্লিপিং’ খাবে তার ততদিনের মাইনে কাটা যাবে— এই ছিল নিয়ম৷ ফলে…

আমি মাসের পর মাস এখানে নাইট ডিউটি করেছি৷ কারণ, পেট্রোলিং আর নায়েকবাবুকে বাদ দিলে, বাকি সময়টা বেশ নিশ্চিন্তে লেখাপড়া করা যেত৷

গভীর রাতে কোনো কোনো দিন আমি বুট খুলে খালি পায়ে রাস্তায় নেমে পড়তাম৷ ধূ ধূ ফাঁকা রাস্তায় হাঁটতাম কিছুক্ষণ৷ সে এক অদ্ভুত অনুভূতি৷

এই কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে আমার প্রথম বইয়ে ‘সিকিউরিটি গার্ড’ নামের একটি কবিতায় আছে৷ সেই সময়ের আরও কিছু লেখা ছিল একটা ডায়েরিতে, যেটা কাজ ছাড়ার সময় ভুল করে অবনি বিল্ডিংয়ে এক্সজিট গেটের কেবিনে ফেলে এসেছিলাম৷

(কিছুক্ষণ নিঃশব্দতা)

বছর দুয়েক খিদিরপুর ডকে কাজ করেছিলাম৷ ডক বলতে সাধারণত আমরা বুঝি জাহাজ যেখানে এসে দাঁড়ায় এবং যেখান থেকে ছাড়ে সেই জায়গাটাকে৷ কিন্তু আরও একটি ডক হয় যেখানে জাহাজ রিপিয়ারিং হয়৷ সেটাকে ড্রাই-ডক বলে৷ আমি সেখানেই কাজ করতাম৷ প্রধানত ছোটো ছোটো জাহাজই এখানে রিপিয়ারিং হয়৷ এগুলোকে টাগ বলে, এদের কাজ হল বড়ো জাহাজকে সমুদ্র থেকে টেনে আনা এবং টেনে সমুদ্রে ছেড়ে আসা৷ ড্রাই-ডক ব্যাপারটা একটু খুলে বলি—

জাহাজ রং করা, প্রপেলার পালিশ করা এবং সারফেসের অন্যান্য মেরামত তো জলে ভাসমান অবস্থায় করা সম্ভব নয়৷ তাই জাহাজকে ড্রাই-ডক করা হয় (ওখানে এইভাবেই বলা হত)৷ ড্রাই-ডক হল বিশাল বিশাল চৌবাচ্চা৷ সেখানে একটি জাহাজকে ঢোকানো হয়৷ তারপর লকগেট ফেলে দিয়ে পাম্প করে সব জল বের করে দেয়া হয়৷ তখন জাহাজ ড্রাই-ডকের নীচে থাকা ramp-এর ওপর ধীরে ধীরে বসতে শুরু করে, বলা ভালো জোর করেই বসানো হয়৷ জলের জাহাজকে ড্রাই-ডকে বসানো সেই বিশাল আরম্ভরপূর্ণ কর্মকাণ্ডের সামান্য ছোঁয়া ছিল আমার ‘কোনো অদৃশ্য নেই’ বইয়ে ‘ড্রাই-ডক’ কবিতাটিতে৷

(কিছুক্ষণ নিঃশব্দতা)

কমলদা আমাকে শিখিয়েছেন, হাওয়া থেকে নয়, কবিতার ভাবনা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিতে হয়৷ মাটি, মানে জীবন থেকেই আমি আমার কবিতা পাই, বলা ভালো খুঁজে বের করার চেষ্টা করি৷

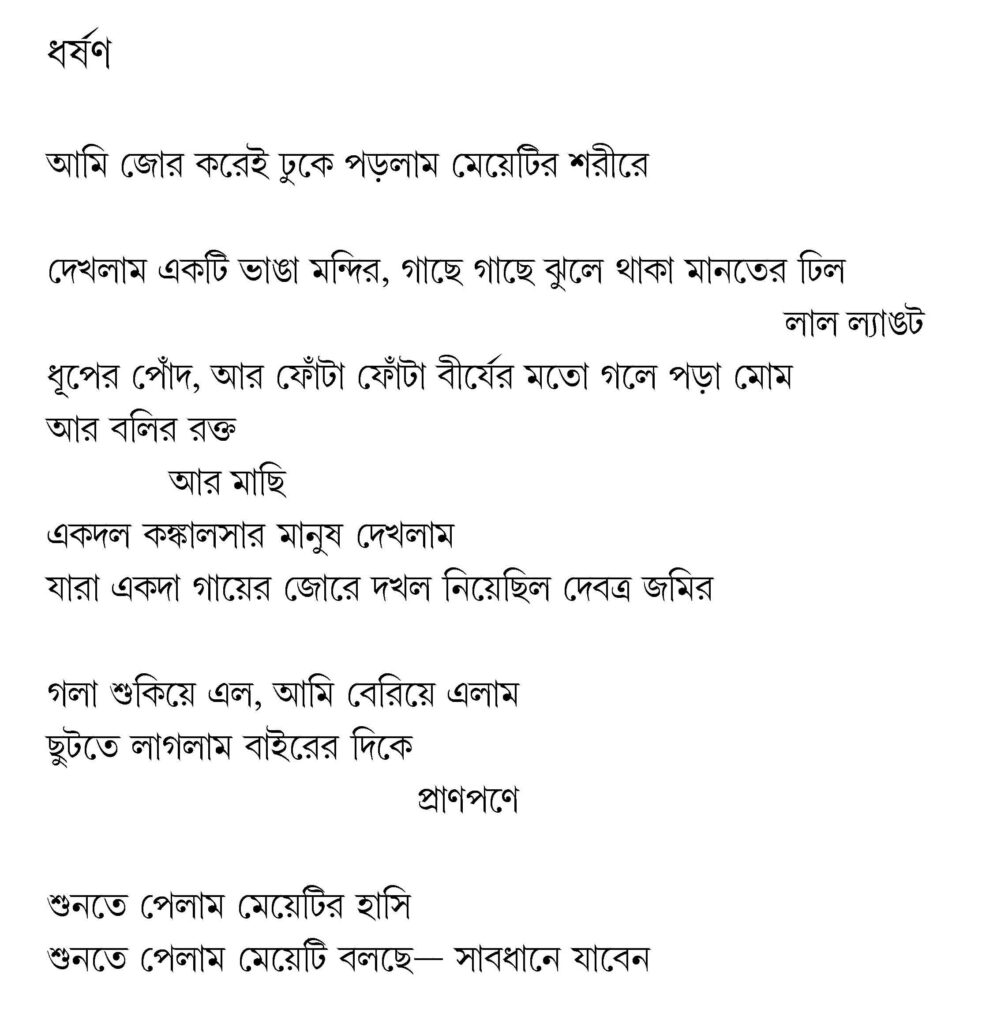

তোমার একটি কবিতা ‘ধর্ষণ’ প্রায়ই ফেসবুকে শেয়ার হয়। এই কবিতাটা অনেকের কাছে সেভ করা আছে, কিন্তু এমন অনেকেই আছে যারা জানে না, এটি কার লেখা… ঠিক এমনভাবেই তোমার সঙ্গে পরিচয়… এই কবিতাটা এত জনপ্রিয় হবার কারণ বা কবিতাটা নিয়ে অন্য কোনো অভিজ্ঞতা থাকলে যদি কিছু বলো…

‘ধর্ষণ’ আমার দ্বিতীয় বই, মানে ‘সাদা ও নির্জন’-এর তৃতীয় কবিতা। এ-কথা সত্যি যে, এই কবিতাটি ফেসবুকে বহুবার শেয়ার হয়েছে এবং হয়েই চলেছে। এটা যদি জনপ্রিয়তা হয় তাহলে একটা আশঙ্কা তো হয়ই। সেটা হল, এই কবিতাটি আমার দুর্বল কবিতা। বাংলা কবিতার ইতিহাস এর সাক্ষী, জনপ্রিয় কবিতা মানে দুর্বল। দুর্বল না-বলে লঘু বলাই ঠিক।

‘ধর্ষণ’ কবিতাটি এত লোকের ভালো লাগার কারণ হয়তো, কবিতার শেষ দুটি লাইনের চমক। নইলে কবিতার ভেতরে অন্ধকারে ঢাকা যে-ভয়ংকর দৃশ্যটি আছে, তার নাগাল পাওয়ার পর এটিকে পছন্দ করার আর কোনো কারণ নেই। প্রথম বই ‘অন্ধকার আমাদের ইতর ঈশ্বর’-এর ঠিক দুই বছর পর মানে ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয় ‘সাদা ও নির্জন’। প্রথমে বইটির নাম ভাবা হয়েছিল ‘স্বরভঙ্গের দিন’, এই নামে একটা বিভাগও রয়েছে বইটিতে। ধারাবাহিকভাবে আমার কবিতা যাঁরা পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয় বুঝবেন, ‘স্বরভঙ্গের দিন’ নামটা কেন ভাবা হয়েছিল।

তুমি ফেসবুকে বহুবার তোমার কবিতা শেয়ার প্রসঙ্গে বললে আর বললে জনপ্রিয়তার কথা, এর থেকে আমার মণীন্দ্র গুপ্তর একটি লেখার কথা মনে পড়ে গেল সম্ভবত ‘চাঁদের ওপিঠে’ বইতে আছে। সেখানে উনি বলেছেন কবিতার মৃত্যু প্রসঙ্গে। সেখানে স্কুলে কোনো কবিতার বহুপঠনে সেটির মৃত্যু হয় এরকম বলেছেন। তোমারও কি এমনটা মনে হয়? কবিতার মৃত্যু নিয়ে তোমার কী মত?

কবিতার মৃত্যু নিয়ে অয়নদার (মুখোপাধ্যায়) চমৎকার একটি কবিতা আছে। যার প্রথম দুই লাইন যতদূর মনে পড়ছে এইরকম—

‘রাতে লেখা কবিতা সকালে জলের ওপর ধরে দেখি কোনো ছায়া নেই,

এমনকী ধরে থাকা হাতেরও’…

এইভাবেই রাতে লেখা কবিতাটিকে দিনের আলোয় মৃত বলে মনে হতে পারে একজন কবির। পিকুদার (নিত্যব্রত দাস) কথা তো তোরা জানিসই। পিকুদার তার প্রথম দুটি কবিতার বই ‘অশুভ মোমবাতি’ ও ‘ইনস্ট্রাগ্রামের বাড়ি’-কে প্রকাশের ১৫-২০ দিনের মধ্যেই অস্বীকার করেছিল।

আমারও মনে হয় একটি কবিতা স্কুল সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত হলে মরে যায়। তবে তার শুধু বহুপঠনের জন্য হয়তো না। স্কুলে যেভাবে একটি কবিতার এক-একটা শব্দ, এক-একটা লাইন ভেঙে ভেঙে বোঝা এবং বোঝানোর চেষ্টা হয় তাতেই কবিতাটি মরে যায়। স্কুলের বাইরেও কবিতা বোঝার এই রীতি বর্তমান। যারা একটি কবিতাকে অনুভব করার পরিবর্তে এইভাবে বুঝতে চায়, তারা কবিতাকে হত্যা করে। কারণ, কবিতা শব্দে থাকে না, থাকে দুটি শব্দের মাঝে শূন্যস্থানে।

কবিতা লেখার ক্ষেত্রে নির্মাণকে কতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় তোমার?

কবিতা হল ‘স্বয়মাগাতা’। যেদিন কবিতা নিজে থেকে কবির কাছে আসা বন্ধ করে দেবে, সেদিন কবির মৃত্যু হবে। আমরা তো জীবিত কবির এরকম মৃতদেহ হামেশাই দেখতে পাচ্ছি আমাদের চারপাশে। কবিতা আমার কাছে আসে তার সম্পূর্ণ ভাব এবং অবয়ব নিয়েই। সূর্য ওঠার আগেই পুব আকাশে যেমন সূর্যের একটি অবয়ব ফুটে ওঠে অনেকটা সেইরকম৷ এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে, কবিতা যদি তার সম্পূর্ণ অবয়ব নিয়েই আসে, তাহলে লেখার পর কাটাকুটি করি কেন। আসলে কাটাকুটি হল মাটি খুঁড়ে বহুদিনের জমে থাকা ময়লা সরিয়ে, পরিষ্কার করে, আসল মূর্তিকে বের করে আনার মতো। এখন এই কাটাকুটিকে তুই যদি বলিস নির্মাণ, তো নির্মাণ।

এ-প্রসঙ্গে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের একটা বক্তব্য মনে পড়ে গেল। সন্দীপন বলতেন, পাথর কেটে যেটা বানানো হল মূর্তি আসলে সেটা নয়, প্রকৃত মূর্তি হল পাথরের সেই অংশগুলো, যেগুলোকে কেটে ছেঁটে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

একটি কবিতা তার আট-দশ লাইনে ধারণ করে থাকে অনন্ত কোনো ভাবনাকে, বোধকে। এটা সম্ভব হয় কারণ আমরা যা লিখি তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে আমাদের অনেক না-লেখা এবং লিখে কেটে বাদ দেওয়া অনন্ত ভাবনার ইঙ্গিত। এই ইঙ্গিতই হল কবিতা।

কবিতা নির্মাণ করা যায় না। নির্মাণ করা যায় না বলেই কবিতা লেখা শেখানো যায় না। কোনো স্কুল-কলেজ-ইউনিভারসিটি, কোনো প্রতিষ্ঠান, কাউকে কবিতা লেখা শেখাতে পারে না। একমাত্র নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (তাঁর ‘কবিতার ক্লাস’ বইয়ের ভূমিকায়) ছাড়া আর কেউ ‘কবিতা লেখা শেখানো যায়’ বলে দাবি করেছেন বলে আমার জানা নেই। যদিও শুনেছি, কবি জয় গোস্বামী ‘কবিতার ওয়ার্কশপ’ করেছেন বেশ কয়েকবছর। ব্যাপারটা খুব হাস্যকর আমার কাছে।

কবিতার ক্ষেত্রে হাংরি বা শ্রুতি আন্দোলনের বিশেষ কোনো ভূমিকা আছে বলে মনে হয়?

হাংরি, শ্রুতি— আর যত আন্দোলন হয়েছে বাংলা সাহিত্যে, কোনো আন্দোলনই কবিতার অন্তরাত্মাকে ছুঁতে পেরেছে বলে আমার মনে হয় না, যেটুকু যা তা কবিতার শরীর পর্যন্তই সীমিত। কবিতা বরাবরই একাকী। এককচর্চা। তবে এইসব আন্দোলনের ভালো দিক হল এরা প্রচলিতধারা, প্রচলিত বিশ্বাসকে আক্রমণ করেছে। ছাঁচকে ভেঙে ফেলতে চেয়েছে। যদিও ছাঁচ ভেঙে ফেলতে গিয়ে, জ্ঞানত বা অজ্ঞানত এঁরা একটি নতুন ছাঁচই প্রবর্তন করে ফেলেছেন।

তেমনভাবে পত্র-পত্রিকায় তোমার লেখা পাওয়া যায় না। প্রচুর পাঠক তাকিয়ে থাকে ‘সন্তু দাসের কবিতা’-র জন্য। শুধু কি পেশাগত কারণে সময় হচ্ছে না? নাকি ইচ্ছাকৃত কম লেখো? না অনেকগুলো দুর্বল লেখাকে হত্যা করে নতুন কোনো শক্তিশালী লেখার জন্মের জন্য অপেক্ষা করো।

আমি খুব কম লিখি। ‘লিখি না’ বললে‘লিখতে পারি’ বলাটাই ঠিক হবে। সেটা যে শুধু পেশাগত কারণে, তা নয়। আমার মধ্যে এক ধরনের কুঁড়েমিও কাজ করে। এরকম অনেকদিনই গেছে, মাথার মধ্যে একটা লেখা তৈরি হয়ে আছে, কিন্তু আজ লিখব, কাল লিখব করে দিনের পর দিন কেটে গেছে। পেশাগত কারণে যেটা হচ্ছে, সেটা হল পড়াশোনার সময় পাচ্ছি না। সে-কারণে খুব খারাপ লাগে সময় সময়।

আমি দুর্বল লেখাকে হত্যা করার পক্ষপাতী নই। বরং আমি সেই দুর্বল লেখাটিকে একটু অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়ে, স্নেহ আর শাসন দিয়ে সবল করে তোলার পক্ষপাতী। আমি আমার এইরকম দুর্বল লেখাকে ভাবনায় তুলে রাখি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর…

ডি.টি.পি করা শিখেছিলে তোমাদের পত্রিকার কাজের জন্য। পেশা হিসেবে এটাকে নেবে কখনো ভাবোনি। বারবার তুমি বলতে, এই কাজে লেখালেখির প্রচুর ক্ষতি হয়। শেষপর্যন্ত এটাকেই পেশা হিসেবে নিতে হল, এই প্রসঙ্গ নিয়ে যদি কিছু বলো।

আমি বরাবরই চেয়েছিলাম এমন একটি জীবিকা যার সঙ্গে লেখালেখির দূরদূরান্ত পর্যন্ত কোনো সম্পর্ক নেই। সেই কারণেই ২০১১ থেকে নিজেদের পত্রিকা ‘দাহপত্র’-র কাজ করা সত্ত্বেও এই কাজটিকে আমি আমার পেশা হিসেবে নিতে চাইনি। কারণ ডি.টি.পি.-র কাজের সমস্যা হল, সারাদিন যে-সব লেখা টাইপ করতে হয়, তার বেশিরভাগই অপছন্দের। ফলে ভিতরে ভিতরে একটা চাপা কষ্ট হয়। তাছাড়া শব্দের প্রতি যে-মুগ্ধতা, যে-মায়া আছে, যে-রহস্য কবিতার মধ্যে ধরতে চাই, দিনরাত শব্দকে যান্ত্রিকভাবে দেখতে আর ঘাঁটতে থাকলে তা নষ্ট হয়ে যেতে থাকে।ফলে লেখার ক্ষতি হবেই। হচ্ছেও৷

লেখালেখির ক্ষেত্রে ছন্দ বা অন্যান্য ব্যাকরণগত দিককে কতটা তুমি প্রাধান্য দাও?

ছন্দ জানলে ভালো৷ তবে ছন্দ জানি বলেই জোর করে ছন্দে লিখতে হবে, এটা ঠিক নয় বলেই আমার মনে হয়। আমি আগেই বলেছি, কবিতা কবির কাছে আসে তার সম্পূর্ণ অবয়ব নিয়েই… কবির কাজ হল কবিতাটি কী চাইছে সেটা বোঝা। কবিতাটি যদি মুক্ত ছন্দে চলতে চায়, তাহলে শুধু আমি ছন্দ জানি বলে কিংবা ছন্দে লিখতেই হবে বলে, তাকে জোর করে কোনো ছন্দে ঢালাই করা কি ঠিক হবে? ছন্দ, মাত্রা, অলংকার— এ-সব আমার কাছে কবিতার শরীরমাত্র, আর কবিতার আত্মা হল কবিতার ভাবনা…

আমরা যে-ভাষায় কবিতা লিখতে বসেছি, তা একটি ব্যবহারিক ভাষামাত্র। আমাদের রোজকার দৈনন্দিন জীবনে বহুবার বহুভাবে ব্যবহৃত হতে হতে তার ধার ও ধারণক্ষমতা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। এই ভাষা দিয়েই ধরতে হয় কবিতার মতো সুক্ষ্ম অনুভূতিকে… সেটা তো এমনিতেই খুব কঠিন একটা কাজ৷ তার ওপর যদি ছন্দ, মাত্রা, অলংকার, এইসব মাথায় রেখে লিখতে হয়…!

অনেক পত্রিকাতেই কবিতা ভাবনা লিখতে বলা হয়৷ তোমাকে যদি কেউ কবিতা ভাবনা লিখতে বলে তুমি কী লিখবে?

দেখ, কবিতা ভাবনা তো কবির ভাবনা, আর একজন কবি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পালটাতে থাকে৷ তাই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তার ভাবনাও পালটে পালটে যায়৷ আমারও গেছে৷ এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কবিতাচর্চাকে আমার অনধিকারচর্চা বলে মনে হচ্ছে৷ ব্যাপারটা একটু খুলে বলি—

ধর, নির্জন একটা ঠাকুরঘরে একটা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে৷ হাওয়ায় বারবার রেশমি পর্দাটা সেই প্রদীপের শিখার দিকে উড়ে উড়ে আসছে৷ এই দৃশ্যটিকে আমি কবিতায় লিখতে চাইছি৷ কিন্তু দুটো লাইন লিখে আর কিছু লিখতে পারছি না৷ যখনই এগোতে যাচ্ছি তখনই আমার এক অদ্ভুত ধরনের অনুভূতি হচ্ছে৷ অনেক ভেবে আমি যা বুঝতে পারলাম তা হল— এই লাইন দুটোতে যে-দৃশ্য আমি রচনা করেছি তার উপাদান প্রথমে আমার মনে হয়েছিল দুটি, জ্বলন্ত একটি প্রদীপ এবং একটি পর্দা৷ কিন্তু পরে বুঝলাম, না দুটো নয়, উপাদান মোট তিনটি৷ আর তিন নম্বর উপাদানটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ৷ সেটা হল নির্জনতা৷ মানে অনুপস্থিতি৷ কেউ নেই, এমনকী আমিও নেই তাই হয়তো এমন একটি দৃশ্যটি রচনা হয়েছে৷ যে-দৃশ্যটিকে যে-কেউ একজন দেখে ফেললে, এমনকী দৃশ্যটিকে কল্পনা করলেও এটা নষ্ট হয়ে যাবে, তাকে লেখা কি সম্ভব, নাকি লেখা উচিত?

তোমার বইগুলোতে দেখা যায় একটি বই থেকে অন্য বইয়ে যাওয়ার রাস্তাটা হয়তো একই, কিন্তু অনেকটা বাঁক নেয়। প্রতিটি বইয়ের ক্ষেত্রে এই বাঁক নেওয়াটা কতটা জরুরি বলে মনে হয়?

এই বাঁক নেওয়া জরুরি কিনা জানি না। তবে আমার ক্ষেত্রে যেটা হয় বলি, আমার লেখালেখির পরিমাণ এতই কম যে একেক সময় মাসের পর মাস আমি কিছুই লিখি না। এই যেমন গত এক বছর আমি একটিও কবিতা লিখিনি। ফলে হয় কী, আমি যে লিখতে পারি এই আত্মবিশ্বাসটুকুও চলে যায়। ভুলেই যাই আমি আগে কী লিখতাম, কীভাবে লিখতাম। নতুন করে শুরু করি, একদম শুরু থেকে। তাই হয়তো লেখা পালটে পালটে যায়। এটা ভালো কি খারাপ সেটা তো সময় বলবে। কিন্তু আমার এটা বেশ ভালোই লাগে। আত্মবিশ্বাস লেখার ক্ষতিই করে। ভাস্কর চক্রবর্তী বলেছিলেন, জীবদ্দশায় কবি যদি তাঁর নিজস্ব কোনো শৈলী তৈরি করেন, তাঁরই দায়িত্ব সেটা ভেঙে দিয়ে যাওয়া। (যদিও ভাস্কর চক্রবর্তী নিজে সারাজীবন একইরকমভাবে লিখে গেছেন)। আমার ক্ষেত্রে যেহেতু নিজস্ব কোনো শৈলী তৈরি হচ্ছে না, তাই ভেঙে দেওয়ার কোনো দায় আমার নেই, হা হা হা…

তোমার লেখায় একটা অনস্তিত্বের প্রতি, একটা অদৃশ্যের প্রতি, একটা না-এর প্রক্ষপাতিত্ব দেখা যায়, কেন?

ছোটোবেলায় মায়ের কাছে অনেক গল্প শুনেছি৷ রামায়ণের গল্প, মহাভারতের গল্প, পুরাণের গল্প, জাতকের গল্প৷ মায়ের এইসব গল্পই আমাকে কল্পনা করতে শেখায়৷ চরিত্রদের চেহারা, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাদের অভিব্যক্তি, প্রকৃতি, আবহ ইত্যাদি ইত্যাদি৷ কয়েকটি গল্প আমার মনের খুবই প্রভার ফেলেছিল৷ দুটো গল্প এখানে বলতে খুব ইচ্ছ করছে, বলি?

বলো বলো…

ছোটোবেলায় আমি ছায়ার সঙ্গে খেলতে খুব ভালোবাসতাম৷ দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ছায়াকে দেখতাম৷ বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে ছায়ায় তার প্রতিক্রিয়া দেখতাম৷ সেদিন হয়তো মা সেটা লক্ষ করেছিল৷ রাতে শোবার সময় মা গল্প বলল— এক গ্রামে একটি ছেলে ছিল৷ সে ছায়ার সঙ্গে খেলতে খুব ভালোবাসত৷ বারণ করলেও সে কারো কথা শুনত না৷ সে ছায়াকে ভ্যাঙাত, ছায়ার সঙ্গে মজা করত৷ ছায়াকে খুব বিরক্ত করত৷ একদিন ছায়া রেগে গিয়ে তোকে তার মধ্যে লুকিয়ে ফেলল৷ তারপর থেকে তাকে আর কেউ খুঁজে পাওয়া যায়নি৷ অথচ সে কিন্তু তার বাড়িতেই আছে৷ সে সবাইকে দেখতে পায় কিন্তু তাকে কেউ দেখতে পায় না৷ সে চিৎকার করলেও কেউ তোর ডাক শুনতে পায় না৷

দ্বিতীয় গল্পটা হল—

এক গ্রামে একটি ছেলে ছিল৷ সে রাতে শোবার সময় কোনোদিন জল খেত না৷ তো একদিন হল কী, ঘুমের মধ্য তার খুব জল পিপাসা পেল৷ ঘরের কোণেই ছিল একটা জলের কুঁজো৷ কিন্তু উঠতে জল খেতে তার ইচ্ছে করল না৷ রাত যত গড়াল তার পিপাসা ততই বাড়তে থাকল৷ তখন আর থাকতে না পেরে তার আত্মা তার শরীর থেকে বেরিয়ে এল জল খেতে৷ কিন্তু আত্মা তো কোনো বস্তুকে ছুঁতে পারে না, ধরে পারে না, তাই সে অপেক্ষা করতে থাকল৷ এমন সময় ছেলেটার বাবা উঠল জল খাবার জন্য৷ তিনি যেই না কুঁজোর ঢাকনা সরাল ওমনি আত্মা কুঁজোর মধ্যে ঝাঁপ দিল, প্রাণ ভরে জল খেতে থাকল৷ যখন জল খেয়ে কুঁজো থেকে বেরোতে গেল তখন দেখল, বাবা জল খেয়ে কুঁজোর মুখে আবার ঢাকনা লাগিয়ে দিয়েছে৷ তখন আত্মা চিৎকার করে বাবাকে ডাকল, মাকে ডাকল কিন্তু কেউ তার ডাক শুনতে পেল না৷ সারারাত কুঁজোর মধ্য আটকে থেকে, ভোরের অপেক্ষা করতে করতে শেষে আত্মাটা মরে গেল৷

এর অনেক পরে তখন আমি, কমলদার আর অয়নদা মাঝে মাঝেই চন্দননগর স্ট্র্যান্ডে আড্ডা দিতাম৷ একদিন অয়নদা আড্ডায় আসেনি, কমলদা আমাকে দুটো প্রশ্ন করেছিল—

১ ধরো, যদি তোমার বাবা-মায়ের বিয়ে না হত৷ ধরো যদি তোমার বাবার সঙ্গে অন্য কোনো মহিলার আর তোমার মায়ের সঙ্গে অন্য কোনো পুরুষের বিয়ে হত, তাহলে তুমি কি জন্মাতে? না জন্মালে, এই তুমি, এই তোমার সাড়ে পাঁচ ফুট অস্তিত্ব, সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট ভালো লাগা, মন্দ লাগা এ-সবের কী হত৷

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল— পৃথিবী মহাশূন্যে ভাসছে, মহাশূন্যে পৃথিবী-সহ আরও হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র ভাসছে৷ কখনো রাতের আকাশের দিকে চিৎ হয়ে শুয়ে মহাশূন্যের আয়তন ভাবার চেষ্টা করে দেখো৷ আমরা শূন্য বলতে তো বুঝি চারদিক কিংবা তিনদিক থেকে ঘেরা কোনো একটি ফাঁকা জায়গাকে৷ একবার ভেবে দেখো তো মহাশূন্যের চারপাশে কী আছে…

এমনিতেই অদৃশ্য, অনস্তিত্ব ব্যাপারটা আমাকে ছোটো থেকে খুব ভাবাত৷ সেদিন কমলদার এই প্রশ্নদুটোর আমাকে নিজের অস্তিত্ব নিয়েও সন্দিহান করে তোলে৷ থাকা-না-থাকা, না-থাকা-থাকা বড়ো আপেক্ষিক৷ আমি আছি, তাই ‘আমি’ আছে৷ যদি না থাকতাম তাহলে কোথায় থাকত আমার এই আমি আমি ভাব৷ কোথায় থাকত এই যে-আমিকে আমি সব সময় অনুভব করি৷ এই অদৃশ্য, অনস্তিত্বের অনুভূতিই আমার কোনো কোনো লেখায় ফুটে উঠেছে মনে হয়৷

তুমি কি ঈশ্বরে বিশ্বাসী? তোমার লেখায় আমরা বারবার সংঘাত পাই বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের৷

আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে চাই৷ সমস্যা হল আমার চারপাশে যে-সব ঈশ্বরবিশ্বাসীদের আমি রোজ দেখি, তারা আমাকে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী করে তোলে৷

রিপুর কথা তোমার কবিতায় কীভাবে আসে? সহজ করে বললে, তুমি ব্যক্তি সন্তু দাস রিপুতারিত সন্তু দাস কীভাবে নিজের কবিতাকে আলাদা করো নিজের ব্যক্তিক্ষুদ্রতা থেকে?

কবি মাত্রেই সাধক কিন্তু সাধক মাত্রেই কবি নয়— আমার এমনটা মনে হয়৷ শুনেছি সাধনার দ্বারা ষড়রিপুকে জয় করলে মোক্ষ লাভ সম্ভব হয়৷ মোক্ষ লাভ হলে সাধকের কাছে সুখ-দুঃখ, ভালো লাগা-মন্দ লাগা, পাপ-পুণ্য, সত্যি-মিথ্যা, আলো-অন্ধকার বলে আর কিছুই থাকে না৷ কবি নিশ্চয়ই সেইরকম সাধক হতে চান না৷ একজন কবির সাধনা হল, সুখ-দুঃখ, ভালো লাগা-মন্দ লাগা, পাপ-পুণ্য, সত্যি-মিথ্যা, আলো-অন্ধকার-কে নিখুঁতভাবে জানা, বোঝা এবং যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার সাধনা৷

ষড়রিপু, মানে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য— মিলেই তো তৈরি হয় ‘আমি’৷ এই ‘আমি’-র চোখ দিয়েই আমরা পৃথিবী দেখি৷ এই ‘আমি’-র সঙ্গে প্রকৃতির ও পরিবেশের যাবতীয় ক্রিয়া, বিক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া৷ এই ক্রিয়া, বিক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াগুলিই আমরা লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করি, কেউ-বা রং-তুলি দিয়ে ছবিবদ্ধ করার চেষ্টা করছেন৷ এই ‘আমি’ থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে দেখার চেষ্টাও হয়তো আমরা করি কখনো কখনো৷ কিন্তু সে খুবই সামান্য সময়ের জন্য৷ “সবার ওপর ‘আমি’ সত্য, তাহার ওপর নাই”— আমার এমনটাও মনে হয় আজকাল৷

কবিতার ক্ষেত্রে টুকরো টুকরো চিত্রকল্প ঠিক কতটা জরুরি বলে মনে করো?

কবিতার ক্ষেত্র টুকরো চিত্রকল্পের প্রয়োজন আছে কি না, জানি না। তবে এই ‘টুকরো’ বা ‘খণ্ড’-ই আমাদের ভবিতব্য। একটা টুকরো সময়ের মধ্যে আমাদের জন্ম, বাঁচা, লাফালাফি-ছোটাছুটি করা, আমিত্ব জাহির করা, প্রেম-হিংসে-রাগ-অভিমান-ঘৃণা করা, তারপর মরে যাওয়া।

তাছাড়া প্রকৃতি আমাদের যে-সব শক্তি দিয়েছে, মানে অনুভবশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, শ্রবণশক্তি, চিন্তাশক্তি— সবই তো সীমিত। তা দিয়ে আমি যা-কিছুই সৃষ্টি করি না কেন তা কোনোভাবেই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

এক চলমান নদীর পাড়ে বসে আছি, নদীর যতটুকু অংশ আমি দেখতে পাচ্ছি, নদী আমার কাছে ততটুকুই। আর বাকিটা শুধুই কল্পনা। আবার আমাদের কল্পনাশক্তিও সীমিত।

কবিতার সঙ্গে ছবির কি কোনো সম্পর্ক আছে, তোমার কী মনে হয়?

কবিতা ও ছবি দুটো একেবারে ভিন্ন দুটি মাধ্যম৷ কিন্তু তাসত্ত্বেও কবিতা ও ছবির সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলে আমার মনে হয়৷ যেমন কোনো কোনো ছবির মধ্যে লুকিয়ে থাকে কবিতা৷ আবার কোনো কোনো কবিতার মধ্যে লুকিয়ে থাকে ছবি৷ কিন্তু কবিতার ইলাসট্রেশনের নামে বাংলায় যে-জিনিস চালু আছে, তাকে আমার খুবই মোটাদাগের শিল্প বলে মনে হয়৷ ওইভাবে একটা কবিতাকে ছবিতে প্রকাশ করা যায় না৷

এখনকার লেখালেখি সম্পর্কে যদি কিছু বলো…

আমি বেশ হতাশ৷ এখন প্রচুর লেখা হচ্ছে৷ যদিও আমার লেখাপড়া বেশ কমই। এ-সময় এত এত ছেলে-মেয়েরা লিখছে, সবার লেখার আমি পড়ে উঠতে পারিনি… তবু যেটুকু পড়েছি তাতে আমি বুঝতে পেরেছি, শূন্য কিংবা এক দশকে বাংলা কবিতা এক ইঞ্চিও এগোয়নি৷ তাই আজও ভালো কবিতা পড়তে চাইলে আমাদের ফিরে যেতে হয় পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশির, নব্বই (কিছু) কবিদের কাছে৷ কেউ নতুন কিছু লিখছে না৷ নতুন কিছু ভাবচ্ছে না৷ চারপাশে সব মাঝারি মাপের কবি৷ সবার মাথা প্রায় সমান৷ এর মধ্যে এমন কাউকে দেখছি না যাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়৷ যাকে অনুসরণ করা যায়৷

কোনো কোনো পত্রিকা খুললে তো মনে হয় যেন সব কবিতাই একজনের লেখা এবং তিনি একজন ভাস্কর-কণ্ঠী কবি৷ ভাস্কর চক্রবর্তীকে নকল করা সবচেয়ে সহজ৷ আর এখনকার তরুণরা সেই সহজ পথটা বেছে নিচ্ছেন দেখে ভয় হয়৷ ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা থেকে কিছু জিনিস অবশ্যই শেখার আছে৷ ঘরোয়া উপাদানকে কীভাবে কবিতায় তুলে আনতে হয় ভাস্কর তা আমাদের শিখিয়েছেন৷ কিন্তু আমরা ভাস্করের কবিতায় আকৃষ্ট হচ্ছি যে-কারণে তা হল, দুঃখবিলাস৷ হ্যাঁ, জীবনানন্দ পড়ার পর ভাস্করের যন্ত্রণাকে আমার দুঃখবিলাসই মনে হয়৷

এর জন্য বাংলার পাঠকরাও কিন্তু অনেকাংশে দায়ী৷ তাঁরা নতুন কিছু পড়তে চান না৷ তাঁরা বর্জন করতে জানেন না৷ তাঁরা প্রশ্ন করতে জানেন না৷ তাঁরা মিথ্যে বলেন, সত্যি বলেন না, চুপ করে থাকেন৷ ভালোকে ভালো আর খারাপকে খারাপ বলতে তাঁরা ভয় পান৷ ‘শ্রীজাতের কবিতাও ভালো লাগে আবার উৎপলের কবিতাও ভালো লাগে’— এমন কথাও তো ফেসবুকে চোখে পড়ে মাঝে মাঝে৷ বাংলা কবিতার পাঠকদের সত্যিই কোনো রুচিবোধ তৈরি হয়ে কি না, এমন প্রশ্নও মনে জাগে৷

তবু এরই মধ্যে যাদের লেখা ভালো লাগে, তাদের মধ্যে অন্যতম হল শৌভ চট্টোপাধ্যায়। খুবই অভিজাত লেখা। ওর ‘মায়াকানন’ বইটা পড়ে খুব হিংসে হচ্ছিল, কেন এমন লিখতে পারি না ভেবে। কিন্তু ওর ‘নিঃশব্দে অতিক্রম করি’ বইটা আমার ততটা ভালো লাগেনি৷ শৌভ ছাড়া, রাকা দাশগুপ্ত, সঙ্ঘমিত্রা হালদার, সায়ন পাল। আর এই দশকের, সেলিম মণ্ডল, শতানীক রায়, অভিষেক মুখোপাধ্যায়, অভিষেক চক্রবর্তী, পৃথ্বী বসু, সোহেল, অমিতরূপ, সেখ সাদ্দাম হোসেন, মোহিত তন্ময়-কে বেশ সম্ভাবনাময় মনে হয়৷

তোমার প্রথম দিকের লেখায় কবি রাণা রায়চৌধুরীর প্রভাব আছে— এরকম কথা কেউ কেউ বলে৷ তুমি কী বল?

সত্যিই আমার প্রথম বইয়ের বেশ কিছু কবিতায় রাণাদার প্রভাব আছে৷ বিশেষ করে ‘ঢাকি’ কবিতাটিতে সে-প্রভাব খুব প্রকট৷ ‘লাল পিঁপড়ের বাসা’ আমার জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বই৷ ২০০৭ সাল নাগাদ কমলদা আমাকে বইটা দিয়েছিলেন৷ সেই সময় নিজেকে প্রকাশ করার জন্য আমার প্রয়োজন ছিল একটি নতুন ভাষার, একটি নতুন ভঙ্গির৷ ‘লাল পিঁপড়ের বাসা’ থেকেই আমি পেয়েছিলাম সে-ভাষা, সে-ভঙ্গি৷ মনে আছে ‘বাবা’ কবিতাটা পড়ে আমি এতই মুগ্ধ হয়েছিলাম যে মনে মনে রাণাদাকে আমি ‘বাপ’ বানিয়ে ফেলেছিলাম৷ এখন তো রাণাদাও স্বীকার করে, আমি তার একমাত্র পুত্র সন্তান, হা হা হা…৷ তবে সে-প্রভাব এখন আমি কাটিয়ে উঠতে পেরেছি বলেই মনে হয়৷

তোমার বাপ— রাণা রায়চৌধুরী, গুরু— কমলকুমার দত্ত সম্পর্কে তো বললে এবার তুমি তোমার ইষ্টদেব, উৎপলকুমার বসু সম্পর্কেও একটু কিছু বলো।

উৎপলকুমার তো বসু শুধু আমার ইষ্টদেব নন, বীজমন্ত্রও। আর বীজমন্ত্র কাউকে বলতে নেই। শুধু এটুকু বলতে পারি উৎপলকুমার বসু পড়ার পর আমি কবিতাকে চিনতে শিখেছি। শিখেছি, কবি শব্দে যা বলেন, কবিতা তা নয়, কবিতা থাকে তাঁর না-বলায়।

নিজেকে তোমার কেমন পাঠক মনে হয়?

ছোটোবেলায় ঝড় হলে আমরা দল বেঁধে আম কুড়োতে যেতাম৷ কুসংস্কার বলিস, কি সংস্কার, আমি বাগানে কখনো ব্যাগ নিয়ে যেতাম না৷ আমার সঙ্গে থাকত একটা গামছা৷ গামছা ভরে গেলে একটা ফাঁকা জায়গায় গামছা উপুড় করে আমি আম বাছতাম৷ উত্তেজনার বশে কুঁড়োনো ছোটো ছোটো আমগুলোকে বাদ দিয়ে গামছাটা একটু ফাঁকা করে আবার আম কুড়োতে শুরু করতাম৷ তারপর কিন্তু আমি আর ছোটো আম কুড়োতাম না৷ কারণ আমি তখন জেনে গেছি ঠিক কত বড়ো হলে একটি আম আমার গামছায় স্থান পেতে পারে৷

আমার ঝোলা বলিস, কিংবা থলে, সেটা এখনও বেশ ছোটোই৷ আমি পড়ি কম৷ তার মধ্যে আবার খুব কম লেখাই আমাকে ভাবায়, নাড়া দেয়৷ ভালো কবিতা নয়, পাঠক হিসেবে আমি চাই একটু অন্যরকম কবিতা পড়তে৷ এমন কবিতা, কবি হিসেবে যা আমি ভাবতে পারিনি, লিখতে পারিনি৷ উৎপলকুমার বসুর পর এমন স্বাদ আমাদের যাঁরা দিতে পেরেছেন তাদের মধ্য অন্যতম হলেন কবি অমিতাভ মৈত্র, এবং কবি নিত্যব্রত দাস৷

পাঠক হিসেবে নিজের কবিতা পড়তে তোমার কেমন লাগে?

খুব ভালো লাগে সে-কথা জোর দিয়ে বলতে পারি না৷ বই ও পত্রিকা মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত আমার প্রকাশিত লেখার সংখ্যা ১২০ বেশি নয়৷ যদিওঅনেক দিন পড়ে দেখিনি তবু বলতে পারি, ১০-১২টার বেশি এখন আর ভালো লাগার কথা নয়৷ কিংবা তারচেয়েও কম৷ আর বাকি লেখাগুলো পড়ে মনে হয়, ছেলেটি নতুন কিছু ভাবার চেষ্টা অন্তত করেছে৷

যদিও আমার সবসময়ই মনে হয় একজন কবি নিজে তাঁর কবিতার খুব ভালো পাঠক নন৷ পাঠক হিসেবে কখনোই সে নিজের কবিতার সঠিক বিচার করতে পারেন না৷ পারলে জয় গোস্বামীর মতো একজন পাঠক কবি জয় গোস্বামীর সাম্প্রতিক কবিতাগুলি ছাপবার অনুমতি হয়তো দিতেন না৷

কখনো গদ্য লিখতে ইচ্ছে হয়নি?

গদ্য লেখার জন্য যে-পরিমান ধৈর্য্য ও অধ্যাবসায় প্রয়োজন, আমার এখনও তা নেই৷ তবে ‘নবপ্রেরণা’-য় কয়েকটা ছোটোগল্প আর অরুণেশ ঘোষকে নিতে একটা গদ্য লিখেছিলাম দাহপত্রের অরুণেশ ঘোষ সংখ্যায়৷ সেগুলো তেমন কিছু নয়৷

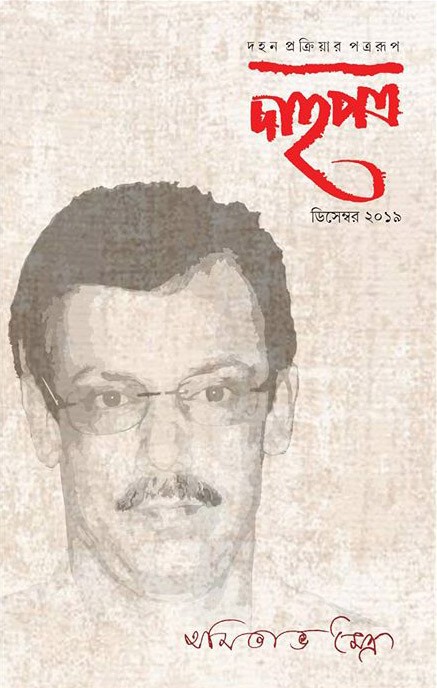

তুমি নিজে খুব সিরিয়াস একটি পত্রিকা ‘দাহপত্র’-র সহ-সম্পাদক। দাহপত্র সম্পর্কে কিছু বলো…

১৯৯৫ সাল থেকে প্রায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে দাহপত্র। সম্পাদক, কমলকুমার দত্ত।আমি যোগ দিই ২০১০ থেকে। দাহপত্র নিয়ে আলাদা করে কিছু বলতে চাইছি না, দাহপত্রের যে-কোনো একটা সংখ্যা হাতে নিলেই পাঠক বুঝতে পারবেন দাহপত্র কী এবং কেন। তাছাড়া এই এতক্ষণ ধরে আমি যা-কিছু বললাম, তা শুধু আমার কথা, আমার ভাবনা নয়, এ-সব দাহপত্রেরই কথা, দাহপত্রেরই ভাবনা। শুধু এটুকু বলি, আমার লেখায় যা-কিছু ভালো (যদি কিছু থেকে থাকে) সব দাহপত্র ও কমলদার হাত ধরেই গড়ে উঠেছে।

এখন যে-সমস্ত পত্র-পত্রিকা প্রকাশ হচ্ছে, অধিকাংশই দেখা যায় ফাঁকিবাজি কাজ বা সম্পাদক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার লোভ।এখনকার পত্র-পত্রিকা সম্পর্কে যদি কিছু বলো…

মণীন্দ্র গুপ্ত বলেছেন, কমার্শিয়াল পত্রিকার কোনো চরিত্র নেই, আর লিটল ম্যাগাজিনের চরিত্র না-থাকলে কিছুই থাকে না। বেশিরভাগ পত্রিকা সারাজীবনে এই চরিত্রটাই তৈরি করতে পারে না। নইলে, একটি ২০-২৫ বছরের পুরোনো পত্রিকার সম্পাদক কীভাবে ফেসবুকের মতো একটি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট দিতে পারেন, ‘আগামী সংখ্যা কাকে নিয়ে করা যায় বলুন’ কিংবা ‘পত্রিকার তরফ থেকে কোন কবি/পত্রিকাকে পুরস্কার দেওয়া যেতে পারে জানান’!

তার ওপর আজকাল ‘বিশেষ সংখ্যা’ নামে এক ধরনের ‘মানে বই’ চালু হয়েছে বাংলাবাজারে। প্রিয় কবি, বা সাহিত্যিকের মৃত্যুর পর একটি লিটল ম্যাগাজিনের প্রথম ও প্রধান কাজ হওয়া উচিত তাঁর অপ্রকাশিত, অগ্রন্থিত লেখাপত্র পাঠকের সামনে হাজির করা। তার জন্য যে-পরিমাণ পরিশ্রম, সততা ও নিষ্ঠা দরকার বেশিরভাগ পত্রিকারই তা নেই। ফলে এইসব বিশেষসংখ্যাগুলো ভরে ওঠে সেই সদ্য প্রয়াত কবি বা সাহিত্যিককে নিয়ে বড়ো বড়ো কবি, সাহিত্যিক, অধ্যাপকদের লেখায়। থাকে তাঁকে নিয়ে, এমনকী তাঁর বাড়ির নাম, ফ্ল্যাটের নাম, পাড়ার নামে কবিতার মতো দেখতে কিছু হাস্যকর লেখা। (প্রয়াত কবির পোষা কুকুর-বিড়ালকে নিয়ে লেখাও পাব নিশ্চয় খুব তাড়াতাড়ি এইসব বিশেষ সংখ্যায়)। কারা কেনেন সেইসব সংখ্যা? কেনেন, সেইসব বড়ো বড়ো কবি, সাহিত্যিকদের তাঁবেদাররা। কারা পড়ে সেই সংখ্যা? পড়ে সেইসব অধ্যাপকদের ছাত্র-ছাত্রীরা। এটা খুবই কষ্ট দেয় আমাকে।

এইসময়ে অনেক নতুন প্রকাশনী এসেছে। তাদের নিয়ে তোমার কী অভিমত?

এটা বাংলা প্রকাশনীর স্বর্ণযুগ বলে আমার মনে হয়৷ একইসঙ্গে এত এত প্রকাশনী এত এতরকম বই করছে ভাবা যায় না৷ ছোটো প্রকাশনী আগেও ছিল কিন্তু তাদের মধ্যে ছিল একধরনের অ্যামেচার মানসিকতা৷ কিন্তু এখনকার ছোটো প্রকাশনীরা অনেক বেশি প্রফেশনাল৷ বইয়ের কনটেন্ট কিংবা প্রডাকশানের দিক থেকে এরা কেউ আর ছোটো নয়৷ এখন আর পাণ্ডুলিপি হাতে প্রকাশনীর দোরে দোরে ঘুরতে হয় না লেখককে৷ একজন লেখককের কাছে এর থেকে ভালো, এর থেকে বড়ো সুদিন আর কী হতে পারে৷ তবে করোনার পর কী হবে বলা যাচ্ছে না৷

সবসময়ই ছিল, তবে কম আর বেশি। বর্তমান কবিতায় রাজনীতিটা যেন আরও প্রকট হয়ে উঠছে। দলাদলি বাড়ছে। গোষ্ঠী বাড়ছে। তোমার কী মনে হয়;নতুন প্রজন্মের কবিতা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে?

আমি আগেই বলেছি, কবিতা একটি এককচর্চার বিষয়। দলাদলি, গোষ্ঠী এ-সব আগেও ছিল এখনও আছে। যাঁরা এ-সব করেন, তাঁরা আর যা-ই হোক কবি নন। তাঁরা নিজেরাও সেকথা জানেন, জানেন বলেই দল বাঁধেন, ক্ষমতা বাড়ান। কিন্তু কবিতা তো ক্ষমতা প্রদর্শনের জায়গা নয়।

এর পাশাপাশি জীবনানন্দ দাশ, মণীন্দ্র গুপ্ত, ভূমেন্দ্র গুহ, উৎপলকুমার বসু, শম্ভু রক্ষিত এঁদের মতো কবিরাও তো আছেন, যাঁরা কোনো দল-গোষ্ঠীর মধ্য না-গিয়ে নির্জনে নিভৃতে নিজের কবিতাটি লিখে গেছেন।

আমরা কবিতার মধ্যে দিয়ে নিজেকেই লিখি, নিজের ভেতরের অন্ধকার রহস্যময় জগৎকে ছুঁতে চেষ্টা করি।আবার লেখবার পরে স্বাদ পাই আরেক রহস্যের— কে, কীভাবে লিখে দিয়ে গেল, এ-লাইন, এ-কবিতা! এই অলৌকিক ও অশরীরী অনুভূতির মুখোমুখি হওয়ার জন্যই হাজার হাজার বছর ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষ কবিতা লিখে চলেছে, এবং যতদিন মানবসভ্যতা থাকবে, ততদিন চলবে…

হে তরুণ কবি তুমি নিজেই ঠিক করে নাও, কেন লিখতে এসেছ তুমি, কী পাওয়ার লোভে। এই অলৌকিক স্বাদ? নাকি…

তোমাকে যদি একটা আয়না দেওয়া হয় আর বলা হয় নিজের অবয়বকে দেখে বলতে, তাহলে তুমি কী বলবে?

আয়নায় যাকে দেখি তার সঙ্গে আমার কিছু কিছু মিল আছে৷ যেমন ওর নাক আর আমার নাক প্রায় একইরকম৷ ওর মতো আমার থুতনিতেও দাঁড়ি আছে৷

আবার অমিলও আছে৷ যেমন, আমার ডান দিকে সিঁথি আর ওর বাম দিকে, ওর ডানচোখটা সামান্য ছোটো আর আমার বাঁ-চোখটা৷

এই পৃথিবীতে আরও অনেক মানুষ আছে যার সঙ্গে আমার এইরকম মিল ও অমিল খুঁজে পাওয়া যাবে৷

Facebook Comments