ভিখারি বুড়োউয়া

এক

বলবেন নাই বাবু কাল হামি দুইটা মার্ডার করলাম।

মার্ডার?

হঁ বাবু তার বাদে নিজেও মার্ডার হইলাম।

ভোটবাবু পান চিবোতে ছিল। এখন সব পানসুপুরি গলায় আটকে গেল। আজকাল সব দামি দামি গাড়ি চলছে এই জংলা রাস্তা দিয়ে। আহা রে কত রঙের, কত কিসিমের গাড়ি, ভোটপরব বলে কথা। কত মানুষ এখন বিড়ি ছেড়ে সিগারেট ধরেছে। শ্যামবতীর ঘরের মদ ছেড়ে বিলাতি ঢালছে গলায়। তবে অবশ্য বিলাতি এক দু-জনের ভাগ্যেই জুটছে। জুটুক। বিলাতি মালে কি আর নেশা হয়? আর ঠিকমতো নেশা না হলে আর খাওয়া কেনে?

হঁ ভালা।

হঁ ভালা খাওয়া কেনে?

নিজের মনে মনেই দু-তিনবার আওড়াল ভিখারি।

হই দেখ ভিখারি বুড়োউয়া যাচ্ছে। বাচ্চাগুলো আবার বলে— ভিখারি বুড়োউয়া। ভিখারি বুড়োউয়া। বুড়োউয়া বলছিস। ব্যাগ কাঁধে হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়াল ভিখারি। কী বললিস। বুড়োউয়া? হামি বুড়োউয়া। তোদের মাই বুড়োউয়া বাপ বুড়োউয়া। তোদের চৌদ্দোগোষ্ঠী বুড়োউয়া। বুড়োউয়া বলছে। বয়স হামার দুই কুড়িও হইল নাই বুঝলিস। হামার দাঁতে সোহাগা লাগাইছিলি ওই রামধনীর মায়ের কথায়। হই যে পাতি তোলে রামধনীর মা। হঁ। দাঁত একটায় দরদ হতেছিল। হ্যাঁ সত্যিই রোজ ভেরেন্ডার কষ দিয়ে দাঁতন দিয়ে ঘষত তবুও। আর সোহাগা লাগাতেই দাঁতগুলো নাকি পড়ে গেল সব খসখস করে।

তখন বাচ্চাগুলো বলত পিছু পিছু— ফোকলা বুড়হা যাচ্ছে। ফোকলা বুড়া হুতোমপেঁচা। আর বাচ্চাগুলোর দোষ কী? ওদের সব শিখিয়ে দেয় ওই যে নকলা! নকলা রিকিয়াসন। যেমন একবার বাসন্তীর মাকে বলার জন্য শিখিয়েছিল বাচ্চাদের। ওকে দেখলেই বাচ্চাগুলো বলত—

বাসন্তীয়াকে মায়ি

শাগ রোটি খায়ি…

তবে রাগত না বাসন্তীর মা। উলটে সবাইকে দাঁড়িয়ে বলত— দে লেইকন দে। শাক রোটি দে। খাইব।

বড়ো হাসিখুশি থাকত এই বাসন্তীর মা। জঙ্গল থেকে মাটি খুঁড়ে জংলি আলু আনত। জংলি বেগুন আনত। আনত কচু শাক। বাবুভাজি। কিন্তু একবার রক্ত আমাশা হয়ে মরে গেল বাসন্তীর মা। বাসন্তীরও জানি কোথায় বিয়ে হয়ে গেল।

ভিখারির প্রায় কাঁধ ঘেঁষে একটা গাড়ি চলে গেল। একটু হলেই মরত। কী গাড়ি কী জানি। আজকাল তো কত কিসিমের গাড়ি। সব গাড়ির নামও জানে না ভিখারি। আগে তো ওই বাস, ট্রাক আর জিপগাড়ি। সাহেবেরও একটা জিপগাড়ি ছিল। কখনো কখনো ওকে পেছন থেকে ধাক্কা দিতে হত। ভিখারিও কত বার ধাক্কা দিয়েছে। কখনো কখনো বাসগাড়িও বড়োরাস্তায় খারাপ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লে বাচ্চারা ছুটত ধাক্কা দিতে। ওই ধাক্কা মারাটাই একটা বিরাট মজা ছিল ওদের কাছে। অনেকক্ষণ ধাক্কা দেওয়ার পর গাড়িটা যখন চলতে শুরু করত তখন আহা রে কী যে আনন্দ হত, মনে হত যেন কত বড়ো যুদ্ধ জয় করল। তবে যুদ্ধ আর কোথায় দেখল ভিখারি। ওই যাত্রা দেখতে গিয়ে দেখত। ওরা অবশ্য গান বলত, কেউ নাচও বলত। বগলে পিঁড়ি নিয়ে মা যেত মাথায় চুপচুপ করে গন্ধ তেল মেখে। সর্দার সুমন্ত তখন লাঠি দিয়ে বলত হেই হাল্লা। হেই হাল্লা। স্টেজে তখন পেট্রোমাক্স বাতির আলোয় যুদ্ধ চলত। আহা রে তরোয়াল নিয়ে সে কী যুদ্ধ। একবার তো ওই যুদ্ধ করতে করতে রাজার ধুতি খুলে গেল। ওই যে পোস্টমাস্টার ছিল গো কী যেন নাম বউয়ের বিয়ের বেনারসি শাড়ি এনে ধুতি করে পরে রাজা সেজেছিল। সে আর এক বৃত্তান্ত। নিজেরাও চুরি করা আলতা, সিন্দুর ঠোঁটে গালে মেখে গাছের ডাল দিয়ে তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলত। সে কী আনন্দ। সে কী উত্তেজনা। ওইরকম খেলতে খেলতেই একদিন খবর পেল চা ঘরে মেশিনে পাতি ঢালতে ঢালতে বাপের হাত ঢুকে গেছে মেশিনে। ওই দিনের কথা মনে হলে এখনও গা-টা থরথর করে কাঁপে। মা তখন চলে গেছিল বাপের ঘরে। আবার একটা গাড়ি হুস্ করে গেল। বড়োরাস্তা দিয়ে। এখন আল ধরে হাঁটছে ভিখারি। দুটো বাচ্চা ছেলে ওদিকে কাঁকড়ার গর্তে হাত ঢুকিয়েছে। একজন হাত দিয়ে টেনে একটা কাঁকড়া বের করে আনল। ভিখারি বুড়োউয়া। ভিখারি বুড়োউয়া।

তোদের মা বুড়োউয়া। বাপ বুড়োউয়া।

বাচ্চাগুলো হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে।

হামি বুড়হা লাগি?

তোর চুল যে গো ধলা। দাঁতও নেই একটাও।

সত্যিই জন্ম থেকেই ভিখারির চুলটা সাদা। মানে একদম রুপালি রং। গায়ের রংটা আবার কালো। কে জানে কার কোন সাহেবের জিন বহন করছে ভিখারি। এদিকে মানে এই চা বাগানে অনেকের রং কালো। সোনালি চুল। কেউ সাদা রং নিয়ে জন্মেও পরে রোদে-জলে কাজ করতে করতে রংটা কেমন তামাটে হয়ে যায়। বাচ্চাগুলো এখন আর একটা কাঁকড়া বের করল। ভিখারি বুড়োউয়া। ভিখারি বুড়োউয়া। না— এদের সঙ্গে মুখ চালিয়ে আর লাভ নেই মিছেমিছি। ওদিকে কাজললতা তুলছে পরাণের মা। ছেলাগিলান বহুত বদমায়েশ হয়েছে হঁ। দেখনো কেমন বুড়োউয়া বলছে। হামি বুড়োউয়া লাগি। তুহেই বলনো গো?

আরে তোর জনম দেখলি। তোর ধাই কলৌতি এখনও বাঁচে আছে। নিজের হাতে রান্ধাবাড়া করে খাছে। বলনো ভালা। আর তোখে মানুষ… কাজললতাগুলো এখন শাড়ির আঁচলে বেঁধে নিচ্ছে পরাণের মা। রোদটা এখন বেশ তেতে উঠেছে। পরাণকে বললাম যা জালটা লিয়ে। দুটা পুটি চিংড়ি ধরে আন। হামি কাজললতা লিয়ে আসছি। বাকিন যেই উ বাহরাইল একটা ভুটের গাড়ি উওয়াকে উঠায় করে লিয়ে গেল।

এ মা কাঁহা গেল গো?

কী জানি বাবা। কাল তো পয়সা পায়ে একটা মুরগি কিনেছিল।

খাইলি?

নাই। নাই। রান্ধার বাদে ওই ভুটের ইয়ার গিলানেই সব খায়ে লিল।

এ মা?

হঁ বাদে হামি তো খালি ঝোল দিয়ে ভাত খাইলি।

বাচ্চাগুলো আবার বলছে ভিখারি বুড়োউয়া। ভিখারি বুড়োউয়া।

বল বল কত বলবিস বল? ওদিকে এখন গান গেয়ে গেয়ে আসছে শ্যাম রবিদাস।

সারাদিন রোজি করলি

এক রুপিয়া পাইনু হো

দাদা হো তেনি সাদা দা।

এখন কোনে এক রুপিয়ার যুগ আছে গো? ব্রিটিশ যুগের গান বলছিস? শ্যাম রবিদাসের এ-সব কিছুই কানে ঢুকছে না। আবার গাইছে আরও জোরে জোরে—

বারো আনা কে চাওল কিনলু

চার আনা কে দাল হো

দাদা হো তেনি সাদা দা…

এই শ্যাম রবিদাসের চারা বাড়ির কাছে কিছু জমি ছিল চা বাগানের ইংরেজ সাহেবের দেওয়া। কিন্তু এই দেশি সাহেব কয়েক বছর আগে সব জমি হাতিয়ে নিল। একটা ঘোড়া ছিল ওটাও মরল। বউও বিছানায়। হাঁটতে পারে না। এইসব দুঃখেই বোধহয় শ্যাম রবিদাস সবসময় গান করে। রাতে ঢোলকও বাজায়। তখন ওর সাঙ্গপাঙ্গরাও জড়ো হয়। আগে শীতটা যাব যাব করলেই সেই ফাগুন মাসে একজন হিজরা এসে ওর ঘরে থাকত। লম্বা বিনুনি ডান হাতে দুলাতে দুলাতে বাঁ-হাত কোমরে রেখে নাচত আর ভাল লাগে না বাবু বান্ধা কবির তরকারি। শ্যাম তখন ঢোলক ছেড়ে হারমোনিয়মের রিড ধরত। ভিখারি তখন বোতাম ছাড়া প্যান্ট এক হাতে ধরে অন্য হাত দিয়ে কুল খেতে খেতে ওদের পিছু পিছু ঘুরত। আকাশের দিকে তাকালো। অনেক সাদা সাদা মেঘ। দল ছাড়া একটা বক একা একা উড়ে যাচ্ছে। ওদিক দিয়ে শ্যামবতী দেখি কতটা গুগলি নিয়ে আসছে কচুপাতায় করে— আবার গান গাইছে—

ঝিঙ্গা ফুল উড়িল বাতাসে গো

হাতে ধরি চুমা খাব তোখে

ঝিঙ্গা ফুলে মধু আছে…

গুগলি কাঁহা পাইলিস?

গান থেমে গেল শ্যামবতীর।

হামার মাও বলে গুগলি লিয়ে দিতে।

হঁ তো দিস নাই কেনে লিয়ে? হইতো চারা বাড়ির নালায় কত ঘুরাঘুরি করছে। ঝিনুকও আছে।

সচ বলছিস?

সচ না তো কী? খাকড়িও আছে।

বুড়হা মা চোখে দেখছে না। কতদিন থেকে। তবু শাকপাতা ছিঁড়ে আনে। আনে জংলি বেগুন। চাম কাঁঠালের বিচি কুড়োয়। সবই আন্দাজে। আগে তো জংলি আলু খুঁড়ে আনত জঙ্গল থেকে। খাম আলু, চুন আলু। মা-বেটা মিলে পুড়িয়ে পুড়িয়ে খেত। বউটা তো আর দুদিনও থাকল না। চলে গেল। আবার কী কাণ্ড। আবার সাঙা করে এখানেই এসেছে। ওই পল্টু চারা বাড়িতে নম্বরে জল খাওয়ায়। ওই পল্টুর সঙ্গেই সাঙা হয়েছে। মাঝে মাঝে রাস্তায় দেখলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। লজ্জায় না ঘৃণায় কে জানে। পল্টু অবশ্য দেখলেই বলে কেমন আছ ভায়া? আর কীর্তনেও মাঝে মাঝে দেখা হয়ে যায়। গাঁজার ছিলিমটা যখন কীর্তনে এক হাত থেকে আর এক হাতে ঘুরে তখন ছিলিমটাও এগিয়ে দেয় পল্টু। পঞ্চায়েতের ঘরে টিভি দেখতে যেত সে অনেক আগে। যখন রবিবারে সারা হপ্তায় শুধু একটা সিনেমা তখন পঞ্চায়েতের ঘরে গিয়ে মাটিতে পাশাপাশি বসে টিভিতে সিনেমা দেখত। কত মানুষ গিজগিজ করত। তবু পল্টু ওর পাশেই বসত। আর আজ কিনা ওর বউকে সাঙা করল? করুক। ওর আর কী দোষ? বউটাই তো ছেডে চলে গেল। আর ঝগড়া না কাজিয়া। যাওয়ার সময় ওর মায়ের রুপার হাঁসলিটাও নিয়ে গেল। যাক। কী আর করা। সব কিছুকে কি ধরে রাখা যায়? কিছু কিছু জিনিস তো এমনি আলগা হয়ে খসে পড়ে। ভিখারি বুড়োউয়া। ভিখারি বুড়োউয়া। আবার কারা বলছে। কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না। ব্যাগ কাঁধে দুটো চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে ভিখারি। না, কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না। বেজন্মার ছেলারা। হেই কে বলছিস বাইরাহ। হঁ বাইরাহ বলছি। কতবার ভাবে ভিখারি মুখ খারাপ করবে না, তবু ওই বুড়োউয়া শুনলেই মাথাটা কেমন চনচন করে উঠে। এক একবার মনে হয় হাতের সুখ মিটিয়ে নেয় দু-চার থাপ্পড় মেরে। যেমন সেই সনৎ মাস্টারের ইশকুলে পড়ার সময় বাচ্চাগুলো বলত দে দে ভিখারি আইসেছে। এক টুকুন ভিখ আনে দে। কেউ বলত— চাল লিবি ন পয়সা লিবি? অন্যরা তখন কেউ হি হি কেউ হো হো কেউ বা হা হা করে হাসত। ওই জন্য শেষে দ্বিতীয় ভাগ পড়েই ইশকুল ছাড়ল ভিখারি। আর যায়নি। সনৎ মাস্টার ঘরে এল। তবু না। বাগানে লেড়কা দফায় কাজে ঢুকল। নম্বরে গেলেই সাথীরা বলত ভিখারি আইল হি হি হি… আর একবার করমপূজায় নাচ হচ্ছিল— সবাই হাত ধরাধরি করে নাচছিল—

পাতি তুললি কিনি কিনি

কলে ওজন দিয়েছি

নয় পণ পাতি ছয় পণ হইল

হায় রে মনের দুখে রয়েছি…

বীরসা বাজাচ্ছিল মাদল। ভিখারি ওর বাঁশের বাঁশিটা নিয়ে গেছিল। যেটা বাগাল বুড়োর সঙ্গে গোরু চরাতে চরাতে বাজাত। এ মা যেই বাঁশিটা বের করল। ওই যে সনাতন আজকাল চারাবাড়িতে চা বানায়। ওই সনাতন বলল ভিখারি আইল। ভিখারি।

এ মা কাঁহা লে বাঁশি মাঙে আনলি রে ভিখারি। বলে, হো হো করে হাসল। ভিখারির মেজাজটা এত খারাপ হয়েছিল। শেষে অতি কষ্টে সামলে নিয়েছিল নিজেকে। সুধবি তখন গান ধরেছিল—

ফুটেছে শালুকের ফুল

গহন জলে আছে

ও সই আনে দে হামাকে

সুধবির জন্য মনটা আগে কেমন আকুলি বিকুলি করত। কিন্তু পাত্তাই দিত না সুধবি। এখনও দেয় না। মরদটা তো ওর রোজ রাতে মদ খেয়ে হল্লা করে। মারপিটও করে। কোনোদিন সুধবিও দু-চার ঘা বসিয়ে দেয়। বীরসা তখন মাদল বাজায়। আহা রে গহিন রাতে মাদলটা শুনলে মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। দাদির কথা খুব মনে পড়ে। টুসু রাখত দাদি। তখন রোজ সন্ধ্যের সময় গান হত। কেউ সাদা মলতে মলতে কেউ পান চিবোতে চিবোতে গান ধরত—

হামদের টুসু মুড়ি ভাজে

শাঁখা ঝলমল করে গো

তোদের টুসু বড়ো বেহায়া

আঁচল পাতে মাঙ্গে গো

ছি ছি লাজ লাগে না

সবাই আবার একসঙ্গে গাইত ছি ছি লাজ লাগে না। দাদি আবার গান বাঁধতেও পারত। টুসুকে নিয়ে ছোটোবাবুর ঘরের সামনে গিয়ে গাইত—

ছোটোবাবুর ভাঙা ঘরে

ভূতে ঢেলা মাইরেছে

কে দেইখেছে কে দেইখেছে

জনার বেটি দেইখেছে…

চা ঘরে শব্দ হচ্ছে। ফ্যাক্টরি চলছে। অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে চা-পাতার ঘ্রাণ। প্রাণভরে গন্ধটা বুকে ভরল ভিখারি।

ভিখারি বুড়োউয়া। ভিখারি বুড়োউয়া। হই দেখ ভাইলে ভিখারি বুড়োউয়া যাছে। ও তো কারো সাতে পাঁচে থাকে না তবু কেন যে লোকে ওর পেছনে লাগে। কে জানে? এই তো কাল ভোট অফিসের সামনে সাত পাঁচ কথা বলছিল লোকে। শেষে ওই যে নাম হ্যাঁ তো নানকা বলল— কত পয়সা পাইলি এবার ভিখারি?

কীসের পয়সা?

আরে ভোটের পয়সা।

ভোটের?

হঁ ভোটের পয়সা মাঙলি নাই? মাঙলি নাই ভিখারি?

তখন মাথাটা আর ঠিক রাখতে পারেনি ভিখারি। দু-ঘা বসিয়ে দিয়েছিল। শেষে পচা আর বিকর্ণ আসতে ওদেরও দু-ঘা দিয়েছিল। তাই না ভোটবাবুকে বলছিল কাল তিনটা মার্ডার করলাম বাবু। তবে ওরাও কি আর ছাড়ল? ওরাও বেশ ভালোই মার দিল। এখনও শরীরের ব্যথাটা যায়নি। লম্বা শ্বাস ফেলল ভিখারি। ওর এই ভিখারি নামটা কি ও নিজে ধারণ করেছে! ওর দাদিই না আগের ওর তিন-চারজন ভাই-বোন জন্মের পর পরই মরে যেতে ওর নাম ভিখারি রেখেছিল তাতে ওর কী দোষ? আবার আকাশে একঝাঁক পাখি উড়ে গেল। ওদিকে তাকাল ভিখারি। আহা রে পাখিদের জীবনটা কত সুন্দর। আহা রে ভিখারি যদি পাখি হতে পারত? এখন জঙ্গলের কাছে চাম কাঁঠাল গাছটার নীচে চলে এসেছে। এখানেই তো নানকার কচি মেয়েটাকে ছিঁড়ে খেয়েছিল কোন নানুষ নেকড়ে আহা রে… আজও ধরা পড়ল না প্রকৃত দোষী। একটু সময় এখানে থম মেরে দাঁড়াল ভিখারি। কত পাখি ডাকছে। এদিক দিয়েই তো পুঞ্জির রাস্তা। যেখানে ভোটবাবুর সেন্টার। জোরে জোরে পা চালায় ভিখারি…

দুই

মার্ডার হয়ে গেল।

কে? কে মার্ডার হল?

ওই যে গো ভিখারি। ভিখারি বুড়োউয়া।

এ মা কে মারল গো ওকে।

এই সাদা-সিধা ভোলাভালা মানুষটাকে?

কী জানি কে মারল।

আহা রে আহা রে…

কিন্তু যে-কারণে মারল ওদের উদ্দেশ্য তো আর সফল হবে না।

কেন? কেন?

আরে ও তো হিন্দুও ছিল না মুসলিমও না বাঙালিও না; বিহারি, অসমীয়া, নেপালি, নাগা, বড়ো, মিজো, মণিপুরিও না।

তবে কী ছিল? কী ছিল ভিখারি বুড়োউয়া? ও তো চা বাগানের লেবার ছিল গো। কুলি।

কুলি মনসার বেটা ভিখারি। ভিখারি বুড়োউয়া। তবে ভুল করে মেরেছে।

হতে পারে! হতে পারে!

আরে গত পরশুই তো ভোটবাবুর ব্যাগ বয়ে নিয়ে যেতেছিল গো।

হ্যাঁ গো হ্যাঁ।

আর পুলিশও ধরল কিনা নিরপরাধ নানকা, পচা আর বিকর্ণকে।

ধুর। ধুর। ধুর।

বীরসা আবার মাদল বাজায়…

সুধবি আবার গান ধরে—

ও ভাই প্রাণের লখন

জানিলে আসিতাম না আর।

পঞ্চবটী বন।

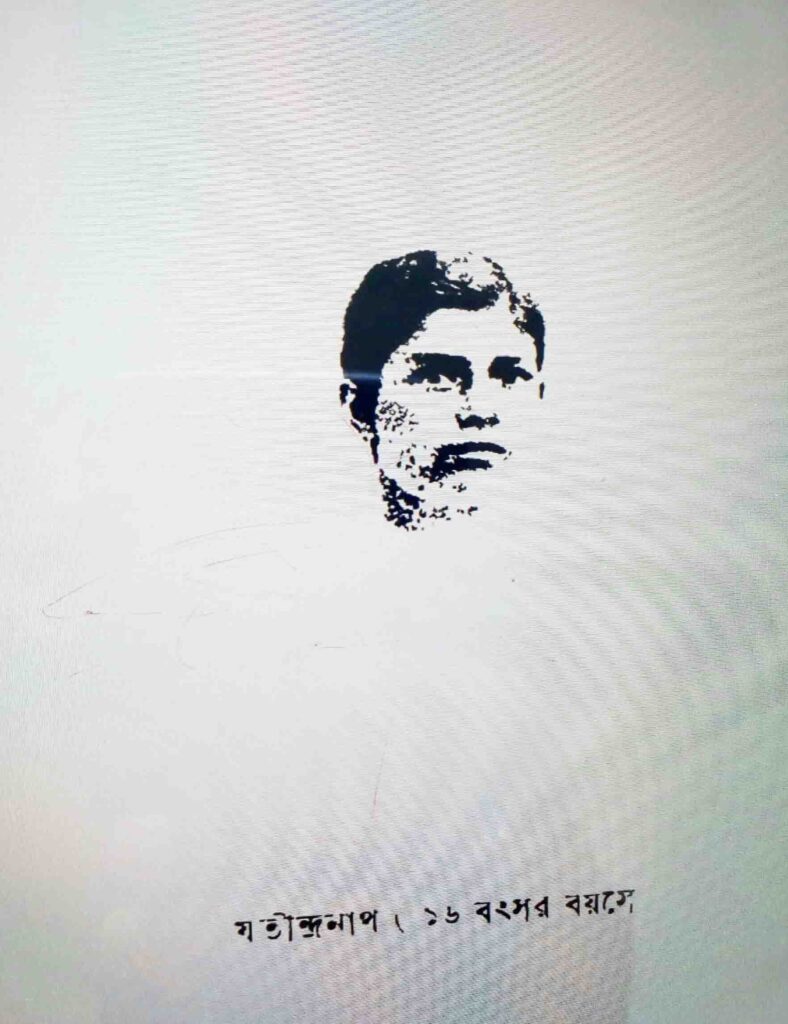

খেলাধূলা, জিমনাস্টিক, ঘোড়া চড়া, বন্দুক চালানো, মাছধরায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এই ন’মামার একটি ঘোড়া ছিল যার নাম ‘সুন্দরী’। তখন যতীনের বয়স আট কি নয় বছর, একদিন মামার কাছে আবদার করে বলল, মামা ঘোড়ায় চড়া শিখব। ভাগ্নের শখকে মামা না বলতে পারল না। বাড়ির পাশ দিয়ে জেলা বোর্ডের যে-পাকা সড়ক গিয়েছিল কুষ্টিয়ায় উত্তর দিক পার হয়ে সোজা কুমারখালি পর্যন্ত সেই রাস্তায় কিছুদিন মামার দ্বারা ঘোড়ায় চড়া তালিম চলল। অল্প কিছুদিনেই ঘোড়ায় চড়া আয়ত্ত করে যতীন এরপর একা একাই ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে লাগল। গড়ুই নদীর জলে সাঁতরে পার হত আট-দশ মাইল। এমন করেই যতীন বড়ো হতে লাগল। তাঁর বড়োমামা যতীন আর বাড়ির অন্যান্য ছেলেদের কুস্তি, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, তরোয়াল শেখানোর জন্য বাড়িতে ফেরাজ খান নামে এক ওস্তাদকে মাইনে দিয়ে রেখে দিলেন।

খেলাধূলা, জিমনাস্টিক, ঘোড়া চড়া, বন্দুক চালানো, মাছধরায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এই ন’মামার একটি ঘোড়া ছিল যার নাম ‘সুন্দরী’। তখন যতীনের বয়স আট কি নয় বছর, একদিন মামার কাছে আবদার করে বলল, মামা ঘোড়ায় চড়া শিখব। ভাগ্নের শখকে মামা না বলতে পারল না। বাড়ির পাশ দিয়ে জেলা বোর্ডের যে-পাকা সড়ক গিয়েছিল কুষ্টিয়ায় উত্তর দিক পার হয়ে সোজা কুমারখালি পর্যন্ত সেই রাস্তায় কিছুদিন মামার দ্বারা ঘোড়ায় চড়া তালিম চলল। অল্প কিছুদিনেই ঘোড়ায় চড়া আয়ত্ত করে যতীন এরপর একা একাই ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে লাগল। গড়ুই নদীর জলে সাঁতরে পার হত আট-দশ মাইল। এমন করেই যতীন বড়ো হতে লাগল। তাঁর বড়োমামা যতীন আর বাড়ির অন্যান্য ছেলেদের কুস্তি, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, তরোয়াল শেখানোর জন্য বাড়িতে ফেরাজ খান নামে এক ওস্তাদকে মাইনে দিয়ে রেখে দিলেন। একদিন কলকাতা থেকে গ্রামের বাড়িতে এসে শুনলেন কাছের এক গ্রামে বাঘের উপদ্রব হওয়াতে সকালে যতীনের মামাতো ভাই ফণিভূষণ বন্দুক নিয়ে বাঘ মারতে গেছে। কথাটা শুনে যতীন শুধুমাত্র একটি ভোজালি হাতে করে সেখানে গিয়ে দেখলেন যেখানে বাঘ আছে সেই জঙ্গল থেকে বাঘ বেরোলে ফণি বন্দুকের গুলি চালালে বাঘের গায়ে ঘর্ষণ করে বেরিয়ে যায়। তখন বাঘটি তাঁর দিকে এগিয়ে এলে যতীন্দ্রনাথ বাঘটির গলা বাম বগলে চেপে ধরে ভোজালির দ্বারা মাথায় আঘাত করতে লাগলেন। সেই লড়াইয়ে অবশেষে বাঘটি মেরে ফেললেও বাঘের আক্রমণে যতীন্দ্রনাথও প্রায় মৃতপ্রায় হয়ে গেলেন। মেজমামা তখন তাঁকে কলকাতায় বিখ্যাত সার্জন সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারীকে দিয়ে প্রায় ছয়মাস চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তোলেন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ যতীন্দ্রনাথ তাঁর নবজীবনদাতাকে উপহার দিয়েছিলেন সেই মারা বাঘের চামড়াখানি। এই সময়ে যতীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাওয়ায় হৃত স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়ার জন্য ছোটোমামা ললিতকুমার কুস্তিগীর ক্ষেত্রনাথ গুহের আখড়ায় ভর্তি করিয়ে দেন।

একদিন কলকাতা থেকে গ্রামের বাড়িতে এসে শুনলেন কাছের এক গ্রামে বাঘের উপদ্রব হওয়াতে সকালে যতীনের মামাতো ভাই ফণিভূষণ বন্দুক নিয়ে বাঘ মারতে গেছে। কথাটা শুনে যতীন শুধুমাত্র একটি ভোজালি হাতে করে সেখানে গিয়ে দেখলেন যেখানে বাঘ আছে সেই জঙ্গল থেকে বাঘ বেরোলে ফণি বন্দুকের গুলি চালালে বাঘের গায়ে ঘর্ষণ করে বেরিয়ে যায়। তখন বাঘটি তাঁর দিকে এগিয়ে এলে যতীন্দ্রনাথ বাঘটির গলা বাম বগলে চেপে ধরে ভোজালির দ্বারা মাথায় আঘাত করতে লাগলেন। সেই লড়াইয়ে অবশেষে বাঘটি মেরে ফেললেও বাঘের আক্রমণে যতীন্দ্রনাথও প্রায় মৃতপ্রায় হয়ে গেলেন। মেজমামা তখন তাঁকে কলকাতায় বিখ্যাত সার্জন সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারীকে দিয়ে প্রায় ছয়মাস চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তোলেন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ যতীন্দ্রনাথ তাঁর নবজীবনদাতাকে উপহার দিয়েছিলেন সেই মারা বাঘের চামড়াখানি। এই সময়ে যতীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাওয়ায় হৃত স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়ার জন্য ছোটোমামা ললিতকুমার কুস্তিগীর ক্ষেত্রনাথ গুহের আখড়ায় ভর্তি করিয়ে দেন। আলিপুর বোমা মামলা আরম্ভ হওয়ার পর থেকে বাঘা যতীনের প্রকৃত বিপ্লবী জীবনের সূত্রপাত হয় বাঙালি দারোগা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি প্রফুল্ল চাকীকে মোকামা স্টেশনে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করেছিলেন তাঁকে হত্যা করার মধ্যে দিয়ে। দ্বিতীয় ঘটনা আলিপুর বোমা মামলার সরকারি উকিল আশুতোষ নিধন এবং তৃতীয় ঘটনা তৎকালীন কলকাতা পুলিশের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ডেপুটি সুপারিন্টেনডেন্ট অব পুলিশ সামশুল নিধনের কর্মকাণ্ড দিয়ে। এই ঘটনার পরে যতীন্দ্রনাথের সরকারি চাকরি চলে গেলে তিনি জেলা বোর্ডের ঠিকাদারি কাজ নিযুক্ত হয়ে বাংলার বিভিন্ন জেলায় গুপ্তসমিতি গঠনের কাজে মনোনিবেশ করলেন।

আলিপুর বোমা মামলা আরম্ভ হওয়ার পর থেকে বাঘা যতীনের প্রকৃত বিপ্লবী জীবনের সূত্রপাত হয় বাঙালি দারোগা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি প্রফুল্ল চাকীকে মোকামা স্টেশনে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করেছিলেন তাঁকে হত্যা করার মধ্যে দিয়ে। দ্বিতীয় ঘটনা আলিপুর বোমা মামলার সরকারি উকিল আশুতোষ নিধন এবং তৃতীয় ঘটনা তৎকালীন কলকাতা পুলিশের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ডেপুটি সুপারিন্টেনডেন্ট অব পুলিশ সামশুল নিধনের কর্মকাণ্ড দিয়ে। এই ঘটনার পরে যতীন্দ্রনাথের সরকারি চাকরি চলে গেলে তিনি জেলা বোর্ডের ঠিকাদারি কাজ নিযুক্ত হয়ে বাংলার বিভিন্ন জেলায় গুপ্তসমিতি গঠনের কাজে মনোনিবেশ করলেন।