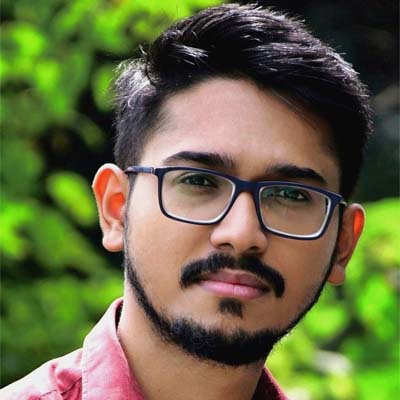

আলাপচারি শুভম চক্রবর্তী

মানবজমিনের কত কিছুই না থাকে, যে-কারণে মনে হয় সোনা ফলুক আর নাই ফলুক, আংশিক আবাদ তো হল! ধানবাদ শহরে আমার আসা-যাওয়া নিতান্তই বিদ্যায়তনিক প্রয়োজনে। তার আগেও কয়েকবার গেছি, কিন্তু সে যাওয়া দৈনন্দিনের হল যখন তার কয়েকবছর আগেই পড়ে ফেলেছি ‘যোজন ভাইরাস’। যদি বলি যে মুগ্ধ হয়েছি অথবা এই উপন্যাসটি অসাধারণ তাহলে কিছুই বলা হয় না বলেই আমার মনে হয়। যোজন ভাইরাসের বিশিষ্টতা শুধুমাত্র তার স্বাদু নিজস্ব গদ্যের কারণে নয়, মৌলিক চিন্তার অতল গূঢ় রহস্যের কারণে নয়; উপনিষদ, অস্তিবাদ, স্যাডিজম, মনোবিকলনের তাৎপর্যপূর্ণ সমাবস্থানের কারণেও নয়, আবার উলঙ্গ করে দেওয়া নিজের আত্মার গহন অন্ধকারের জন্যও নয়। এই যে এত ‘নয়’ লিখলাম তার কারণ, যে মহৎ টেক্সটের কথা বলছি, তাকে কিছু একটা বলে দেগে দিলে অন্যায় হয়। তাই ‘নেতি-নেতি’ করেই তার কাছে পৌঁছানো, শঙ্করানুসরণে।

অজিত রায় নারকেল গাছ নন, বটগাছ। তাঁর ৩০-৪০ বছরের মননচর্চায় উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, অনুবাদ, গবেষণাগ্রন্থ, পত্রিকা সম্পাদনা ইত্যাদি নানাবিধ বিশিষ্ট কৃতি নিয়ে তিনি বহুঝুরিবিশিষ্ট। একবারে সৎ ভাবে বললে, প্রথম দিকের কিছু লেখা বাদ দিয়ে অজিত রায় যা লিখেছেন তা আসলে প্ল্যানচেট রাইটিং। তিনি ছাড়া আর কারও কাছে সেই ভূত ধরা দেয়নি। অথবা সন্দীপনের চিঠির অংশ উদ্ধৃত করে বলা যায় ‘মনে হয় ভূতে লিখেছে’।

যোজন ভাইরাস ছাড়াও ‘জোখিম কোরকাপ’, ‘ঘামলাঘট’, ‘নিরুজের রক্ততৃষা’, ‘কৌরব ও পাপারাৎজি’, ‘রত্নিসুখের একক উপপাদ্য’ প্রভৃতি উপন্যাস তাঁর কৃতির পরিচয় বহন করছে। তাঁর ছোটোগল্পের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম, কিন্তু তাও নিদারুণ ভেদনশীল। সমগ্র ঝাড়খণ্ড রাজ্য এবং ধানবাদ শহরের ইতিহাস রচয়িতা তিনি। আমরা সাধারণত যে গ্লোরিফিকেশনের অতিরঞ্জন দেখি নানাবিধ ইতিহাসগ্রন্থে তা থেকে সর্বৈব ভাবেই অজিত রায় পৃথক এবং ভয়াবহ রকমের টান্সপারেন্ট। এই সততার প্রতিদান তাঁকে যে দিতে হয়নি এমন নয়। তাঁর একমাত্র চাকরিটি স্বচ্ছ এবং গ্লোরিফিকেশনহীন ইতিহাস রচনার দায়ে চলে যায়। এবিষয়ে অজিত সাক্ষাৎকারে আরও বিস্তৃত ভাবে বলেছেন। নানান মনোজ্ঞ বিষয়ে অজিত রায় প্রবন্ধ লেখেন। তা কখনো স্ল্যাং, কখনো জগদ্রাম রায়, কখনো-বা ধানবাদের খোট্টাভাষা।

দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশ করছেন ‘শহর’ পত্রিকা। শহরের লেখা আপনার ভালো না-ও লাগতে পারে কিন্তু শহরের যে একটি চরিত্র আছে তা আপনি অস্বীকার করলে বোধহয় ভুল হবে। এবং এই সামান্য লেখায় তাঁর বিপুল সৃষ্টির টিকিও ছোঁয়া যাবে না, যদি অবশ্য তা থাকে। আগ্রহী পাঠক তাঁর বই পড়ুন, যদি না পড়েন তা-ও আপনার কিছু ক্ষতি হবে না, কিন্তু আপনি যদি সাহিত্যরসপিপাসু হন তবে অজিত রায় পড়লে স্বতন্ত্র এক রসের স্বাদ পাবেন এটুকু বলা যায়।

অজিত’দার সঙ্গে আমার সহজ বন্ধুত্ব। বয়স এখানে ম্যাটার করে না। তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সাহচর্য আমায় ভরিয়ে রাখে। এই সাক্ষাৎকার তাই প্রথাগতভাবে নেওয়া কোনো সাক্ষাৎকার নয়। বরঞ্চ ধানবাদে, ছাতনায়, পছন্দপুরে, বড়ন্তিতে, শুশুনিয়ায়, তিলুড়িতে, রামচন্দ্রপুরে, আসানসোলে, ভুলুইগ্রামে, রূপনারায়ণপুরে, বর্ধমানে, দুর্গাপুরে, বড়জোড়ায়, কলেজস্কোয়ারে, কলেজ স্ট্রিটে, বারুইপুরে এবং অনন্তে যে-সব কথাবার্তা আমাদের হয়েছিল তাই লকডাউনের মরশুমে আবার ঝালিয়ে নিলাম। অজিত রায় সাহিত্যের ফুলটাইমার। কেরানি সাহিত্যিক, অধ্যাপক সাহিত্যিক, প্রেম ভেঙে যাওয়ার সাহিত্যিক, চাকরি থেকে অবসর নিয়ে অবসর বিনোদনের সাহিত্যিক বিস্তর আছে কিন্তু এরকম ফুলটাইমার আর ক-জন! আসলে অর্থোপার্জনের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের দ্বন্দ্ব-অনুপাতিক সমীকরনের কারণেই এ-সব হয় আরকী! যাই হোক সাক্ষাৎকার পড়ুন এবার তাহলে। আমি আসি।

জয় তারা।

—শুভম চক্রবর্তী

টোটাল ধামাল

“লেখালেখিই আমার জীবনপণ আর পাঠকের ভালোবাসাই আমার অর্জন।”

সাম্প্রতিক করোনাজনিত দুর্যোগের দিনে কেমন কাটছে তোমার?

আমার সেই অর্থে কিছু আলাদা কাটছে না। যেমন সারাবছর কাটে মোটামুটি সেরকমই কাটছে। সারাদিন লেখার মধ্যেই৷ দু-একটা ট্রেন চললে একবার ভুলুই, কিংবা কলকাতা ঘুরে আসতাম। ওই ভুলুই-এর পাশেই কালিকাপুর গ্রাম… চেনো তো তুমি… ওখানে কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি, তিনি দ্বিতীয় জন জগদ্রাম-বিষয়ে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে মধ্যে। আমার আগামী উপন্যাসের বিষয় আঠারো শতকের একমাত্র সম্পূর্ণ রামায়ণ রচক জগদ্রাম রায় ও তাঁর সময়, আমি এখন তাতেই ডুবে রয়েছি।

লেখালেখির প্রথম দিকটা নিয়ে কিছু বলো…

আমার ছোটোবেলা কেটেছে ধানবাদ জেলার CFRI কলোনিতে। কলোনিটা মোটামুটি নব্বই ভাগ বাঙালি অধ্যুষিত ছিল। শুধু তাই নয়, প্রচুর সায়েন্টিস্ট আর শিক্ষিত মানুষের বাস ছিল। কলোনিটা চাদ্ধার থেকে ভাঁওরা, দিগুয়াডি, বারারি আর চাসনালার মতো কোলিয়ারি দিয়ে ঘেরা হলেও, আশপাশের মানে, ধাওড়া-কালচার, মুর্গা লড়াই, লণ্ডা নাচ, গালিগালাজ আর সিমেন্টের হনুমান সংস্কৃতি থেকে বেশ তফাতেই ছিল আমাদের ওই কলোনি।… তো, সেখানে রবীন্দ্র জয়ন্তী, বসন্তোৎসব, নাট্যোৎসব, যাত্রা এ-সব তো চলতই, এ ছাড়া দেশ, আনন্দবাজার, অমৃত ইত্যাদির পাশাপাশি শুকতারা নবকল্লোলও আসত… আনন্দলোক লুকিয়ে নিয়ে ঢুকত দাদা… আনন্দলোকে যেহেতু তথাকথিত কিছু খোলাখুলি ছবি থাকত তা নিয়ে বাবার স্লাইট গোঁড়ামি ছিল… বাড়িতে সুনীল-টুনীলরাও ছিল ব্রাত্য,… দিদিরা খবরের কাগজে কাভার দিয়ে নিমাই ভট্টাচার্যের মেমসাহেব পড়ত।… তো ওই সময়,… ক্লাস ৫-৬-এর পড়ার সময়ই আমি শরৎচন্দ্রের সব উপন্যাস পড়ে ফেলি। আমার বাবা ছিলেন শরৎচন্দ্রের পোকা। মানে তখনকার দিনে সেসব লেখাই মূলত পড়া হত যা খুব easily connected… চিন্তা-ভাবনার খুব একটা দরকার হয় না। সে-সময়ে বেশিরভাগ বাঙালি কিশোর ও তরুণের ফেবারিট ছিল স্বপন কুমার। ওই সময়েরই কথা, তখন আমি ভাঁওরা স্কুলে ক্লাস ফাইভ-সিক্সে পড়ি, শরৎচন্দ্র-হেমেন্দ্রকুমারের অনুকরণে রোমহর্ষক সব কাহিনি দিয়ে খাতা ভরাতাম… যা মূলত ক্লাসের বন্ধুরা-বন্ধুনিরাই পড়ত… তখনই বন্ধুমহলে একটা সাংঘাতিক চাহিদা ছিল আমার সেই লেখাগুলো পড়ার। CFRI কলোনিতে শিবানী কাকিমা বলে একজন ছিলেন, একটু-আধটু গল্প-টল্প লিখতেন; তিনি এবং তাঁর হাসব্যান্ড SUCI করতেন এবং বামপন্থী চিন্তাধারা আস্থাশীল ছিলেন… তাঁরা মাঝেমধ্যে কিছু বই গুঁজে দিতেন সে-সবও প্রচুর পড়তাম। এবার ১৯৭৯ সালে স্কুলের এক ক্লাসমেট সুকুমারকে সঙ্গে নিয়ে একটা চটি পত্রিকা বের করি, নাম দিই ‘অনন্যা’… মানে ওই তখনকার দিনে মেয়েলি নাম দিয়েই পত্রিকার নামকরণ হাতল বেশি, যেমন অনন্যা, মিতালি, মালতি, এইসব… তাই আমাদের পত্রিকার নামও সেরকম। তো তাতে অনেকে লিখত, একজন আমাদের কলোনিরই, সুজিত মণ্ডল নাম, জীবনানন্দকে টুকে টুকে কবিতা বানাত। তারপর ২২-২৩ বছর বয়সে আমি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের নাম শুনি এবং কিছুদিন পর ‘আরব গেরিলাদের সমর্থন করি’ পড়ি, পড়ে মনে হয় এর লেখা কেন আগে পড়িনি… এবং সন্দীপন আমার প্রথমদিকের লেখালেখিকে প্রভাবিত করেছে… সেই আগ্রাসন ছিল মারাত্মক। সন্দীপনকে আরও আগে পড়লেই ভালো হত, তাহলে আরও অনেক আগেই সেই ইনফ্লুয়েন্স থেকে বেরিয়ে আসতে পারতাম।

ভাগ্যিস পরে পড়েছ, তাই পরে প্রভাবিত হয়েছ , প্রথম উপন্যাস ‘দোগলাচরিত‘-এ সন্দীপনীয় ইনফ্লুয়েন্স বেশ জ্বলজ্বলে।

আগে পড়লেই ভালো হত৷ যত আগে প্রভাব থেকে সরতাম তত আগেই আমার নিজের লেখালেখি নিজস্ব ভাষা-খাত তৈরি হতে পারত। তো, শুধু শরৎচন্দ্র, হেমেন্দ্রকুমারই নয় আমরা যারা সেই সময়ের, মানে সত্তর-আশির দশকে লেখালেখি শুরু হয়েছিল যাদের, তাদের রেডিয়ো নাটক আর বিভিন্ন অনুষ্ঠানও খুব আকর্ষণের ছিল। আমাদের, আমার তো বটেই, লেখালেখির প্রেরণাই জুগিয়েছে কলকাতা-ক-এর শনি-রবিবারের নাটক। আর, বুধবার… না কবে যেন একটা সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার মতো হত কলকাতা ‘ক’-এ, বাবা সেটা সবাইকে শোনানো নিয়ে খুব স্ট্রিক্ট ছিলেন… বলতেন ওই সময় রেডিয়ো থেকে নড়বি না। এইভাবে, মোটামুটি পাঁচমিশেলি প্রভাব থেকে আমার লেখক হবার সুপ্ত বাসনাটা তলায় তলায় শেকড় চারাতে থাকে।

তোমার কলেজ ও ইউনিভার্সিটি লাইফ সম্পর্কে কিছু বলো… ‘দোগলাচরিত’ কি ওই সময়ই?

আমি গ্রাজুয়েশন করেছি ঝরিয়ার রাজ কলেজ থেকে, আর মাস্টার্স ধানবাদের পি.কে.রায় কলেজ থেকে। না, ‘দোগলাচরিত’ তো আরও দেড়-দু-বছর পরে লেখা।

বিনোবা ভাবে ইউনিভার্সিটি…

না… তখনও ওটা হয়নি… তখন এদিকে একটাই ইউনিভার্সিটি রাঁচিতে, সেটারই ক্লাস হত আমাদের পি.কে.রায়-এ। মানে এখন তো ঠিকঠাক সময়ে তোমরা পেরিয়ে যাও। তখন আমাদের মাস্টার্স ডিগ্রি কমপ্লিট হতে ৪-৫ বছর লেগে যেত… সেশন লেট করত দু-আড়াই বছর পর্যন্ত…

ওই সময় তো তুমি কবিতা লিখতে…

হ্যাঁ। কবিতা তো ম্যাট্রিকের অনেক আগে থেকেই লিখতাম। ওই যেমন সব বাঙালিরাই কবি তেমনই আরকী! পরে আমার ‘অকবিতা’ নামে একটি কবিতার বই ছাপা হয়েছিল। সেটা ১৯৮৩ সনে। নিজের উদ্যোগেই করেছিলাম। নিজের নামটা ছাপার অক্ষরে দেখার লোভ কার না থাকে… তখন তো ‘শহর’ হয়নি। প্রকাশনের নাম দিয়েছিলাম ‘অথচ’। সেখান থেকেই বেরিয়েছিল।

আচ্ছা, বুঝলাম। তা সন্দীপনের লেখা নিয়ে এখন কী মনে হয়…

দ্যাখো, এ নিয়ে আর কী বলব। একসময়ে ভালো লাগত। প্রভাবিত করত। এখন বোরিং লাগে। আর পাঁচটা লেখকের মতোই বোরিং। যেমন রবীন্দ্রনাথ।

নবারুণ?

আমায় কোনোদিনই সেভাবে টানেনি।

সুবিমল মিশ্র?

একদম ভালো লাগে না। ওই কলকাত্তাইয়া তথাকথিত ইন্টেলেকচুয়াল যারা গালাগালি দিতে পারে না কিন্তু অকারণ কসরত করে দেওয়ার জন্য। তাদের ভালো লাগবে হয়তো। ওঁর প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা সময়ের চাপে এখন ছাতু ছাড়া আর কিছুই না। ওটা আমায় কোনোদিনই টানেনি।

মলয় রায়চৌধুরী?

প্রাবন্ধিক, চিন্তক হিসেবে ভালো। আর কী বলব।

তরুণ প্রজন্মের কাদের লেখা তোমায় ভাবায়…

বিষম মুশকিলে ফেললে। আমার প্রজন্মের বা তার আগের হলে, চটপট কটা নাম ধরিয়ে দিতাম। তুমি নিশ্চিত গদ্যের কথা জানতে চাইছ, কবিতায় তো আমি লবডঙ্কা! যদি গদ্যের সীমায়ও বলতে চাইছো, সেক্ষেত্রে, নতুন প্রজন্মের ক-জনকেই-বা পড়েছি! কেউ কেউ হয়তো ধূমকেতুর মতো উগরে এসে নিজের নাম নথি করতে চাইল, কিন্তু অল্প খেঁচেই মনে হল বাঘ মারা হয়ে গেল, তেমন বেশ কিছু নাম এই মুহূর্তে নুন্নুড়িতে লকলক করছে। সেগুলো আর স্মরণ করতে চাই না। দু-একটা নাম, এই মুহূর্তে, যা আমার অবশ্য স্মরণীয়, করছি। অবশ্যই, অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্মাত্রানন্দ। আর… আর… আর… ধরো, মৌমিতা মিত্র। মণিদীপা সেন, এবং কৌস্তভ গাঙ্গুলীকেও সুদূরপ্রসারী মনে হয়। অনিন্দ্য সান্যাল, নীহারুল ইসলাম, সৌগত বালী, সুবল দত্ত তো অনিবার্য। তোমার গদ্য বেশি দেখিনি, কিন্তু যে-ক-টা পড়েছি বুদ্ধিদীপ্ত। বুদ্ধিদীপ্ত, কবি, এবং, অথচ, এ সময়ের উপযোগী গদ্য অনেকেই হয়তো লিখছেন, কিন্তু মালঘোরে সমস্ত নাম কী মনে আসিবে! বস্তুত, এই প্রশ্নের উত্তরে আমি অনেকের বিরাগভাজন হলাম। দায়ী তুমি, শুভম, তুমিই!

যাই হোক, তোমার গল্প উপন্যাসের চরিত্ররা যে–ভাষায় কথা বলে তা তথাকথিত মার্জিত ভাষা নয়… এ বিষয়ে তুমি কি সচেতন ভাষানির্মাণে…

হ্যাঁ অবশ্যই সচেতন। দ্যাখো, আমি তথাকথিত শুদ্ধ বাংলাটা অনেকের থেকেই ভালো জানি। কিন্তু তা বহুব্যবহারে জীর্ণ৷ তাই আমার গল্প উপন্যাসের জন্য আমি নিজস্ব ভাষানির্মাণ করি।

উৎপলকুমার বসু একটা সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, শিল্পী তার শিল্প প্রকরণ সো কলড ‘র‘ স্তরের থেকে নেন এবং তাই শিল্পীর মেলামেশাও সেই স্তরে…

দ্যাখো, আমার বড়ো হয়ে ওঠা ভুল শিক্ষা, ভুল সম্পর্ক, ভুল অর্থনৈতিক বনেদ থেকে; তথাকথিত সভ্য মানুষের প্রতিবেশ থেকেও আমার নেবার কিছু ছিল না। সেই প্রতিবেশের শঠতা, সভ্যতার অসভ্যতা আজীবন আমাকে কষ্ট দিয়েছে। তার চেয়ে সমাজের তথাকথিত নিচের তলার মানুষের সঙ্গে মিশতে আমি বরাবরই সহজ বোধ করেছি। তারা, মানে সেইসব সাব-অলটার্ন মানুষ অনেক বেশি স্বচ্ছ, খোলাখুলি এবং আত্মিক চেতনাসম্পন্ন। ওদের সঙ্গে মেশার জন্য বুদ্ধির কসরৎ লাগে না, পূর্বভাবনা অথবা ছলপ্যাঁচ লাগে না। বেশিই ভালো থাকা যায় মনের দিক থেকে। আর একটা লাভ, যেটা উৎপলবাবু বলেছেন, সেই ‘র’ বা সাব-অলটার্ন স্তর থেকে বাস্তব শিল্প-প্রকরণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আমার লেখার ভাষাপ্রযুক্তি তৈরি হতে ওদের অবদান কম নয়।

এই মেশার সময় কি সচেতন থাকো, মানে প্রকরণ সন্ধান করব বলেই…

সচেতন…? নাঃ, পুরোপুরি সচেতন থাকা সম্ভব নয়। আমি সজাগ হলে ওরাও নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারে, এই কথাটা মাথায় থাকে। এরকম প্রচুর মানুষের সঙ্গে মিশেছি, প্রত্যেকের আলাদা আলাদা অস্তিত্ব বোধ, ভিন্ন ভিন্ন কায়দার লোকজন। কেউ বেশি খোলে, কেউ কেউ বেশ চাপা। সব মিলিয়ে ভালোই লাগে। যা পাওয়ার, পেয়ে যাই তাতেই।

নবারুণের একটি কবিতা আছে ‘এ মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ নয়‘, তোমার দ্বিতীয় উপন্যাস তারই নেমসেক… কী ছিল এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট…

রাজু নামের এক বাইশ-তেইশ বছরের গরিব বেরোজগার নবযুবক, স্বচ্ছ, সৎ, অকপট, তার সহমর্মী মানুষের (তার মৃত বাবার সুহৃদ) মাধ্যমে স্থানীয় এক নিউজপেপারের সম্পাদকের কাছ থেকে সাংবাদিক পদের অফার পায়। শর্ত হল, প্রায় কুড়ি বছর আগে ঘটে যাওয়া একটি গণহত্যার (তারা প্রত্যেকেই ছিল এক নকশাল গোষ্ঠীর সদস্য) বিবরণ এবং মৃত যুবকদের বর্তমানে জীবিত আত্মীয়-স্বজনদের ইন্টারভিউ নিয়ে একটা জনমনোরঞ্জনকারী ফিচার লিখে দিতে হবে। রাজু কাজটিতে নেমে চারিদিক থেকে নানারকম বাধা এবং মানসিক কষ্টের সম্মুখীন হয়। শেষ পর্যন্ত কাজটি সে করতে পারে না। সমাজের ও প্রশাসনের সিস্টেমের কাছে সে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়। এই নিয়ে উপন্যাস। নামটি নবারুণের একটি কবিতা থেকে উদ্ধৃত। বহু পরে আমি জানতে পারি নবারুণ ভট্টাচার্য একজন লেখক এবং তিনি জীবিত। বইটি পেয়ে, সাময়িক বিস্ময়ের পর, নবারুণদা আমায় বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং তাঁর ‘ভাষাবন্ধন’-এ আমাকে একটি উপন্যাস লেখার অফার দেন। অবশ্য, এর কিছুদিন পরেই তিনি প্রয়াত হন। নবারুণদার সঙ্গে কয়েকটি প্রাণবন্ত আড্ডার, এবং একত্রে মদ্যপানের স্মৃতি এখনও সজীব।

তোমার ‘এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না‘ তো ১৯৯২–এ প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর সেটারই অনুবাদ হিন্দিতে প্রকাশিত হয় ‘এক জার্নালিস্ট কী মওত‘, ১৯৯৫ সালে। নিজের লেখা অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে গিয়ে কি কোনো সমস্যা হয়েছিল? মানে ‘লস্ট ইন ট্রান্সেলেশন‘ মনে হয়নি?

হিন্দি আমার কাছে আদৌ ‘অন্য ভাষা’ নয়। বললে বিশ্বাস যাবে না, বাংলায় নিয়মিত এবং সিরিয়াস লেখালেখি শুরু করার আগে আমি হিন্দিতেই বেশি সড়গড় ছিলাম। ম্যাট্রিকের পর থেকে এম-এ এবং এল-এল-বি অবধি আমার মাধ্যম ছিল হিন্দি আর ইংরেজি। ‘রবিবার’, ‘হংস’, ‘ধর্মযুগ’ এ-সব পত্রিকায় নিয়মিত হিন্দিতে ফ্রিল্যান্স জার্নালিজম করেছি, এমনকী দেড় বছর স্থানীয় হিন্দি দৈনিক ‘আওয়াজে’-এর সহ-সম্পাদক পদে চাকরিও করেছি। এর ফলে বাংলা থেকে হিন্দি অনুবাদে আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি। বাদ দাও, মজার গল্পটা শোনো। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৬, ওই সময়ে আমি একটি বেসরকারি, কয়লা মার্চেন্টের দফতরে অন্যতম একাউন্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছি। আমার যিনি ইমিডিয়েট বস ছিলেন, মানে কোম্পানির অন্যতম ডিরেক্টর, তাঁর স্ত্রীর ছিল হিন্দিতে শের-শায়েরি আর গপ্পো লেখার ব্যামো। আমার বস কোত্থেকে জানতে পারেন আমিও লেখালেখি করি। ফলে উনি তাঁর স্ত্রীর সদ্য-ভূমিষ্ঠ কবিতার বইটির এডিট করা, ভূমিকা লেখা এবং ছাপানোর যাবতীয় দায়িত্ব দিয়ে বসলেন আমায়। বইটি ছাপাতে আমি চলে গেলাম সুদূর এলাহাবাদ। ভেবেছিলাম, দু-চারদিনের মধ্যে বইটি ছাপিয়ে ফিরে আসতে পারব। কিন্তু বিস্মিল্লায় গলদ। এলাহাবাদের হরিওম প্রেসে ডিটিপির কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় ওঁদের কম্পিউটার গেল বিগড়ে। চারদিনের জায়গায় আমি সেখানে আটকা পড়ে রইলাম টানা ১২ দিন। আমার সঙ্গে ছিল আমার দ্বিতীয় উপন্যাস ‘এই মৃত্যু উপত্যকা’। সারাদিন আর কোনো কাজ না থাকায় আমি ওই উপন্যাসের হিন্দি অনুবাদ শুরু করে দিলাম। প্রতিদিন দশ-পনেরো পাতা অনুবাদ করি আর প্রেসে হ্যান্ড কম্পোজিংয়ে দিয়ে আসি। এভাবে দশ দিনের মাথায় ‘এক জার্নালিস্ট কী মৌত’ ছেপে বেরিয়ে এল হরিওম পাবলিকেশন্স থেকে। আমি ধানবাদ ফিরলাম, একটার বদলে, দুটো বই নিয়ে। আমার বইটা বাইপ্রোডাক্ট বলতে পারো।

তো যেটা বলছিলাম, ‘মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ নয়’-এ একধরণের সারফেস রিয়েলেটি আছে। তোমার পরের বই ‘ধানবাদ ইতিবৃত্তের উপজীব্য’-ও সারফেস রিয়েলিটি। তো এটা কি ফেজ চলছিল বাইরের দিকে তাকানোর?

‘এই মৃত্যু উপত্যকা’ আমার সাংবাদিক জীবনের একটি গ্রাউন্ড রিয়ালিটি। ওতে বানানো গল্প খুব কম। গোড়া থেকেই আমি আত্মজীবনীমূলক লেখাই লিখতে চেয়েছি। ‘দোগলাচরিত’-ও সরাসরি নিজের জীবনের কাহিনি। কিন্তু ‘ধানবাদ ইতিবৃত্ত’ আমি বৃহত্তর দায় থেকে লিখেছি। ওই ইতিবৃত্ত লিখেছিলাম বলেই পরবর্তী কালে ‘হিরণ্যরেতাঃ’ আর ‘দামুণ্ডাচরের কালিখপুরাণ’ লেখাটা সহজ হয়েছিল। বাইরের দিকে তাকানো, হ্যাঁ, সেটা কিন্তু ইতিবৃত্ত থেকেই আরম্ভ। বলতে পারো, ‘ধানবাদ ইতিবৃত্ত’ আমার ব্যক্তিজীবন এবং লেখকজীবনের একটা বড়সড় টার্নিং পয়েন্ট।

বলেছিলে, ‘ধানবাদ ইতিবৃত্ত‘ লিখে তোমায় ভয়াবহ সংকটে পড়তে হয়… সেই সময়ের গল্পটা যদি বলো একটু…

জীবনের মতো রগড় আর জানে কে! সেটা ১৯৯৫। আগেই বলেছি, সে-সময় আমি একটি বেসরকারি, কয়লা মার্চেন্টের অফিসে একাউন্ট্যান্ট পদে চাকরি করতাম। তার আগে এবং সেইসময় আমার রাইটার্স ব্লক হয়েছিল, দীর্ঘ সাত বছর এক ফোঁটাও কিছু লিখতে পারিনি। মানসিক বিপন্নতায় ভুগছিলাম। লেখা ভুলে মনে হচ্ছিল চাদ্ধার কেমন থম মারা, ক্ষান্ত বিষণ্ণ, অকেজো মনে হচ্ছিল নিজেকে, কোনোকিছুই আর হবার নয় মনে-মনে একরকম মেনে নিয়েই লাগাতার লাত ঝেড়ে চলেছিলাম আত্মফাঁসির পাটাতনে— সেখানে, কোথাও কিছু নেই, পূর্বাভাসহীন, খেইহীন, হঠাৎ সরসরিয়ে জেগে উঠল মনের কানাচে ফেলে-রাখা একটা কাজ নিমেষে সেরে ফেলার উদগ্র তাড়া। সাত বছর পর ফাৎনা নড়ে উঠল, আবার। হঠাৎ জেগে উঠল দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে না-সেরে-ফেলা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের তাগিদ। ধানবাদের প্রাচীন ইতিহাস, রাজা-রাজড়া, জেলা গড়ে ওঠার নিষিদ্ধ পোড়াগন্ধ, কয়লা মাফিয়া, আদিবাসী জনজীবন, ধানবাদের নদ-নদী পাহাড় জঙ্গল ও তাদের কান্না, যা কেউ লিখে রাখেনি আগে, লিখবে না কোনোদিন,— সেই কাজটাই নতুন করে শুরু করলাম। ততদিনে, বিশেষত, কোল-মাফিয়াদের প্রচুর কানা গলি, অন্ধ গলির সূলুক পেয়ে গেছি। খুব বিপজ্জনক ও সতর্কসাপেক্ষ ছিল ওই নিষিদ্ধ ও নেপথ্য ইতিহাস ফাঁস করে দেবার কাজ। কিন্তু রোখ চেপে গেছিল। ফলত, প্রবল প্রবলতর আবেগে উৎসাহে ক্যাটালগিং কম্পাইলিং ইন্টারপ্রিটেশন শুরু হয়ে যায়। আসলে ওই লেখার মাধ্যমে লেখকের পুনর্জন্ম ঘটছিল আমার মধ্যে। হণ্ডা-হাতে বেরিয়ে পড়ি আদিবাসী প্রান্তরে। এ গাঁ, সে গাঁ। দিনের পর দিন। সারাদিন টো-টো। রোদ মাথায়, বৃষ্টি মাথায়। খিদে পেটে। শুধু গরিব বাড়ির জল খেয়ে। সিঁদরি থেকে চিরকুন্ডা, গোমো থেকে পরেশনাথ। মধ্যে-মধ্যে ঝরিয়া কাতরাস ডিগুয়াডি নিরসা, খুঁখার লালখণ্ডি অধ্যুষিত তোপচাঁচি বনভূমি, মাফিয়া কবলিত বিস্তীর্ণ ক্কৃষ্ণাঞ্চল। তথ্য চাই, নথি চাই, দিকে দিকে ছুটছি, একা। ঠা ঠা রোদ্দুর, দরদর ঘাম, মাইলের পর মাইল, নাকে রুমাল, স্টমাকে খিদে— পরোয়া নেই। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে বসি, ক-খানা পৃষ্ঠা আরও। বই ছাপানোর জন্য কলকাতা রওনা দেব, এমন মুহূর্তে কুখ্যাত নিউমোথোরাক্সের হামলা। সশরীর হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকা, দিনে-রাতে সাতশো টাকার দুটো করে ইনজেকশান আর গণ্ডা-গণ্ডা ক্যাপসুল, ডাক্তার ইমিডিয়েট অপারেশন করতে চান। ওদিকে ‘ধানবাদ ইতিবৃত্ত’ বাচ্চাদানির মধ্যে কাতরাচ্ছে। অচিরেই ফয়সালা নিলাম। মেজর অপারেশান চুলোয় যাক, আমি মধ্যরাতে হাসপাতাল থেকে ফেরার। কারুক্কে না জানিয়ে সোজ্জা কলেজ স্ট্রিট। ২৩ জুন ১৯৯৬, ধানবাদ শহরে সেদিন ‘ঘটনা’ একটাই। তছনছে বৃষ্টিপাতের মাঝে জেলার লেখক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীদের বিস্ময়কর জমঘটে ‘ধানবাদ ইতিবৃত্তে’-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ। দিকে দিকে জন-উল্লাস, সাধুবাদ, লেখককে সম্বর্ধনা, কপির পর কপি বিকে চলেছে পঁচাত্তর টাকার বই, কখনো একশোতে। এবং, এরপর যেগুলো আশংকা ছিল, বই ঘিরে তুমুল উত্তেজনা, জেলায় কসমোপলিস রিয়াকশান, কমিউনাল ফিলিং ছড়াবার দুশ্চেষ্টা, রাজনৈতিক আর মাফিয়া তল্লাটে তুমুল হইচই, উড়ো ফোন আর হুমকি— সব একে একে ঘটে যেতে লাগল, এবং পরপর। ৩১ জুলাই ১৯৯৬, চিরতরে ছুটি দিয়ে দেওয়া হল আমায়, চাকরি থেকে। ঝাঁ করে চাকুর শান গলার রগ ঘষটে বেরিয়ে গেলে যেমন, সে-রাতেই দুটো বীভৎস ফোন আসে ল্যান্ডলাইনে, একপাল খুঁখার গুণ্ডা মাঝরাতে চড়াও। মুহুর্মুহু হুমকি আর মানসিক ত্রাস থেকে রক্ষা পেতে সপরিবার ধানবাদ ছেড়ে, প্রথমে জামশেদপুর, তারপর কলকাতা, অবশেষে একা দিল্লি। দীর্ঘ তিন মাস উপাংশুবাসে কাটাই। তারপর চারদিক কিছুটা শান্ত হলে ফিরে আসি ধানবাদ। তারপর আর কখনো কোনো চাকরি করিনি। ওই তিন মাসে তিনটি বইয়ের কাজ অবশ্য সেরে ফেলেছিলাম। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের তরফ থেকে ‘কিস্সা গুলাম’ নামে একটি তিনশো পৃষ্ঠার বইয়ের বাংলা তরজমা, এবং ‘পাপরাতজি’ উপন্যাসটি, তথা ‘যোজন ভাইরাস’। আল্টিমেটলি, ধানবাদ ইতিবৃত্ত বাবদ জীবনে যে-তীব্র বিপর্যয় ঘটেছিল, সেটাই আমাকে গদ্যকার বা সাহিত্যিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করল। জীবনের মতো রগড় আর জানে কে?

পাপারাৎজি তো একটা খেলার নাম, কৌরব ও তাকে কেন্দ্র করে তোমার ফ্যান্টাসিই তোমার ‘কৌরব ও পাপারাৎজি‘ উপন্যাসের বিষয়। কৌরব বিষয়ে কী মনে হত লেখালেখির প্রথম দিকে? ইদানীং কি অভিমত বদলেছে? এরই সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আর একটি জিজ্ঞাস্য,— এই উপন্যাসের (কৌ.পা)-এর গদ্যভাষা খুব ঝকঝকে ও দার্ঢ্যসম্পন্ন। এর পূর্বপ্রস্তুতি কী, উত্তরাধিকারই বা কী! জানতে ইচ্ছে হয়…

বাংলা লিটল ম্যাগাজিন জগতে একটা নেশার নাম ছিল ‘কৌরব’। বিশেষত, তার গদ্য। যতদিন খোদ কমল চক্রবর্তী এর সৈন্যাপত্যে ছিলেন, অন্তত গোড়ার দিকের কৌরব আফিমের মতো টেনেছিল। পরে বারীন ঘোষালের খপ্পরে পড়ে পত্রিকাটা গোল্লায় যায়। অতঃপর, কৌরব হয়ে পড়ে ‘নতুন কবিতা’-র জালভূমি; বাংলা সাহিত্যে সেই কৌরবের অবদান নাথিং-বাট-জঞ্জাল। যাই হোক ১৯৯৭ সালের শারদীয় কৌরবে আমার ‘কৌরব ও পাপরাৎজি’ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিদগ্ধ পাঠক ও সমালোচক মহলে একটা নতুন সাড়া পড়ে যায়। সকলের এক কথা: ‘আহা, নতুন কোথায় থাকে!’ এবং, তখনও পর্যন্ত ‘যোজন ভাইরাস’ প্রকাশ পায়নি, ফলত ওই পাপরাৎজির গদ্য দেখেই সকলের মাথা ঘুরে হাঁ। গদ্যটা ছিল বাংলা বাজারে একেবারেই নতুন। গর্ব নয়, তথ্যরক্ষার খাতিরেই বলছি, পাপরাৎজির গদ্য আমার নিজস্ব উৎপাদন, এর পেছনে অন্য কারো বীজাধার বা নিষেক ছিল না। একেবারে হুট করেই লিখে ফেলেছিলাম, আমার সেই উপাংশুবাসের সময়ে। ধানবাদ ইতিবৃত্ত বাবদ যে-বিপর্যয় এবং আতঙ্কের বাতাবরণ আমাকে গ্রাস করেছিল, সে-সময়, দিল্লি থেকে ফেরত আসার পর, আমার স্ত্রী বাইরে থেকে তালা মেরে সারাদিনের জন্য বেরিয়ে যেত, একা ডাকপিওন ব্যতিরেকে আর কেউ জানত না যে আমি বাড়ির ভেতরেই আছি। সে এসে দরজার তলা দিয়ে পোস্টকার্ড, খাম বা পার্সেল গলিয়ে দিয়ে চলে যেত। তো, সেই এক-দেড় মাসের আতঙ্কক্লিষ্ট নিভৃতবাসের দিনগুলোয় আমি ওই মজাদার গদ্যটি লিখেছিলাম। ওটা ছিল একটা প্ল্যানচেট রাইটিং। পরে আমি নিজেও সে-ভাষায় আর অনুশীলনে মন দিইনি। ব্যস, ওই বই বাবদ এর বেশি কিছুই বলব না।

১৯৯৮ সালে ‘যোজন ভাইরাস’-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়, পরবর্তী সংস্করণগুলিতে তুমি এডিট করেছ কিছু কিছু… এই উপন্যাসের বীজ কোথায় উপ্ত ছিল…

১৯৯৮ থেকে এ-অব্দি ‘যোজন ভাইরাস’-এর মোট ৬টি সংস্করণ বেরিয়েছে। প্রত্যেকটিতে মুখবন্ধ বা ভূমিকা হিসেবে আমি একটাই কথা লিখেছি,— ‘এর ভাষার ব্যাপারটা পাঠক লক্ষ করুন!’ অথচ উপন্যাসটা শুরু করার সময় বা লেখাচলাকালে আমার আদৌ কেয়াস ছিল না যে এই ভাষা নিয়েই এত হইচই হবে! আমি সরাসরি আড্ডার ভাষায় লিখতে চেয়েছিলাম গদ্যটা। কিন্তু ওই গদ্য নিয়ে বিন্দুমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না। হ্যাঁ, আমি নিজের ভাষা বা ভাষাপ্রযুক্তির একটা নিজস্ব পৃথিবী গড়তে চেয়েছিলাম। বাংলা বাজারে এই টেকনিকটা ছিল একেবারেই নতুন। আমার বরাবরই মনে হয়েছে, বাংলা গদ্য একটা স্থিথাবস্থার মধ্যে রয়েছে। এই ভাষার গদ্যে শব্দ ব্যবহার আর বাক্য গঠনের প্রচুর স্কোপ, কিন্তু কেউ সেদিকটা নিয়ে ভাবছে না। আমি যোভা-র মাধ্যমে যেটা করলাম, সেটা হল বাংলা ভাষার ভাণ্ডারের বা বাচ্চাদানিকে স্প্রেড করা। ছোটোবেলা থেকে নানারকম ভাষা এবং বুলির সংস্পর্শে থেকেছি। বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি, বিহারী বিভাষা, ঝাড়খণ্ডি বুলি ইত্যাদি সমস্ত ঢুয়ে এনে ঢুকিয়ে দিলাম যোজনে। বলতে পারো, ভাষা ও শব্দের প্রিজম্যাটিক খেলাই খেলতে চেয়েছি এই উপন্যাসে। গল্প যেটুকু, সেটা স্রেফ পাঠককে ধরে গর্তে পিলিয়ে দেবার জন্য। আর কিছু নয়। বীজটা কী ছিল, আশা করি বোঝানো গেল। আর, বলি, বইটার দ্বিতীয় সংস্করণেই যেটুকু এডিট বা কাটছাঁট করেছিলাম, গোড়ার দিকের একটা বড়ো অংশ জুড়েছিলাম মাত্র। পরবর্তী কোনো এডিশনে কোনোরকম সম্পাদনা করিনি।

‘যোজন ভাইরাস’-এর টেক্সটে ভাষা স্বতন্ত্রভাবে চোখে পড়ে, ভাবের মেশামেশি ভাষা নাকি ভাষার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, যেমন ধরো কমলকুমারের, তোমার পক্ষপাত কোনদিকে?

‘যোজন ভাইরাস’-এর ডায়াসপোরিক ভাষা-প্রযুক্তি এবং ডিসকোর্স নিয়ে বিগত বাইশ বছর ধরে পাঠক ও বোদ্ধা মহলে এত-এত কথা হয়েছে যে আমি নিজে তেমন ফিরিস্তি দেবার কখনো তাগিদ পাইনি। তাছাড়া, দ্যাখো, এই চটি বইটিতে ভাষাবয়ন আর কথনের কেরদানি নিয়ে এমন খিঁচুড়ি আছে যে, দু-চার কথায় তা সারা একেবারেই অসম্ভব। কিছু ইঙ্গিত তোমার ওপরের প্রশ্নের জবাবে দিয়েছি। এবার আরও-একটু ঝোল টানি। বিভিন্ন যতি-চিহ্নের মধ্যবর্তী গ্যাপে টুকরো-টাকরা ভাবনাগুলো— পরবর্তী অংশের সাথে মিশে, টু এন্ড ফ্রো, পরিপূরক হয়ে— এগিয়ে— বিস্তার পেয়ে— গুচ্ছ ভাবনার বহুমাত্রিকা গঠন করা, এটা যোজনের আগে বাংলা গদ্যে কেউ করেননি। ভঙ্গির মধ্যে— ভঙ্গির মধ্যে— ভঙ্গির মধ্যে ভঙ্গির খোঁজ, এটা আমি একেবারে পূর্বসূত্রহীনভাবে, সজ্ঞানত করেছি। ভাষার এই ট্রিটমেন্ট পাঠকের কাছে নতুন ঠেকেছিল বলেই, পাঠকের মনে হয়েছে— ‘পড়ো, পড়ো, পড়ো, না-পড়ে উপায় নেই।’ ভাষা বুননের এই রীতি বা ধরন আমি আমার কোনো অগ্রজের কাছ থেকে পাইনি। লেখার সময় আমি সারাক্ষণ মজে থাকতাম এই স্বকীয় আবিষ্কারটি নিয়ে। অনেকটা উচ্চাঙ্গ সংগীতের মতো, বাক্য-শরীরের উদাত্তভাব, রাগরাগিনীর প্রশাখা বিস্তার, এ যে কী আনন্দের তা মুখে বলে বা লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। আমি শব্দ আর বাক্যের মাধ্যমে অর্থের দু-পিঠে একসাথে আলো ফেলতে চেয়েছি। আর, এর জন্য আমি হাতিয়ার তুলেছি সরাসরি মাটি থেকে,— লাখ লাখ শব্দ, অথচ এদের কোনো ব্যবহার নেই। আমার মূল ইন্টেনসন ছিল, সেইসব অব্যবহৃত বা স্বল্প-ব্যবহৃত শব্দগুলোর, এবং বিভিন্ন বঙ্গেতর শব্দের এমন অব্যর্থ, অনিবার্য, লাগাতার যোজনা যা ইতিপূর্বে আর কেউ, একজনও করে যাননি। বলতে পারো বাংলা গদ্যের চালুচরকি দাঁড়া আমায় দীর্ঘকাল ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ করে রেখেছিল বলেই ‘যোজন ভাইরাস’-এর জন্ম। আর, অন্য একটা কী যেন প্রশ্ন ছিল তোমার? ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সে-বিষয়ে একটা কথাই বলব;— সাহিত্যের ভাষা মাত্রেই কৃত্রিম, আমরা প্রত্যেকে ভাষা ‘বানাই’। সে কমলকুমার হোন বা নবারুণ, সুবিমল বা আমি। আমরা ভাষার মাধ্যমে পঁচে-হেজে-যাওয়া চালু ভাষার শিরদাঁড়া ভাঙব বলেই নিজস্ব ভাষা বানাই, প্রযুক্তি গড়ি। ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে, তার অস্তিত্বকে আরও প্রাঞ্জল করে তুলতে, অথবা নিছক নতুন ভাষার বনেদ তৈরি করতেই আমরা ভাষার ওপর হামলা করি। ভাবি, এরকম নয়, ওরকম, একটু কম কাদা, খানিক চড়া রং, যা ছিল তা থেকে যতখানি আলাদা, নতুন করা যায়। এই আর-কী!

আচ্ছা… অজিত‘দা… ‘যোজন ভাইরাস’ শুরুই হচ্ছে কমল চক্রবর্তীর ‘আমার পাপ‘ উপন্যাসের অনুসঙ্গ দিয়ে আর উপন্যাসের নায়কের নামও কমল। এখানে কৌরবের কমলের আর্কিটাইপ কী স্থাপিত ছিল! নাকি নিছকই অনুসঙ্গ! কিছু বলো…

সেটা নাইনটি সিক্সের জুলাই, শেষদিন। ‘ধানবাদ ইতিবৃত্ত’ লেখার দায়ে আমার যৎসামান্য গোছানো সংসার ভোগে গেল, একটু আগেই যে-বৃত্তান্ত সারসংক্ষেপে বলেছি। গা ঢাকা দিতে সপরিবার গিয়ে পৌঁছালাম এগ্রিকো বাগান, কৌরব-সেনাপতি কমল চক্রবর্তীর ঠোরে। ইতিপূর্বে, বিরানব্বুই সনে প্রথম মোলাকাত কলকাতায়, দি গ্রেট কৃষ্ণগোপাল মল্লিকের সিঁড়িঘরে। তারপর এই। তো, গোড়ার আলাপেই আমরা পরস্পর বুকের ইন্ধন হয়ে গেলাম। মজাটা হচ্ছে, হিপোক্রেটদের আমি সচরাচর শনাক্ত করতে অক্ষম। আরও যেটা মজার, কমলদা শুনেছিলাম একজন হিপোক্রেটই, সেদিন কিন্তু, আসলে, সে-রাতে উনি আমার অতি-প্রিয় গদ্যকার হিসেবই পেশ করেছিলেন নিজেকে, আমার সামনে। সেই সন্ধ্যাটি আজীবন মনে থেকে যাবে। সে-সন্ধ্যায় সমগ্র জামশেদপুর জুড়ে অকথ্য গরম এবং ঝাড়খণ্ডের (তখনও অবশ্য বিহার) প্রথিতযশা লোডশেডিং। বালিশ-শতরঞ্চি নিয়ে আমরা দু-জনে বাড়ির ছাদে, চাঁদ ছিল নীলারুণ মধ্যগগনে। এরপর শুরু হল ওঁর নানানবিধ গপ্পো। বেশিরভাগই ঢপের, কিন্তু ওঁর বলার গুণে সমস্ত চমৎকার হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। আমি পায়ুকামী, আমি যথাতথা উলঙ্গ নাচতে পারি, পোকামাকড় চিবিয়ে খাই, নুনুর মাপ সাড়ে দশ, আমি বৃক্ষু, তুমি বৃক্ষনাথ, ফলানা-ঢেকানা। কমলদা বকে চলেছেন, আর আমি টুকে-টুকে নিচ্ছি। মানে, মনে মনে গড়ে ফেলছি ‘যোজন ভাইরাস’। এভাবেই শুরু। ওঁর ‘আমার পাপ’ তখনও পড়িনি, পরে পড়তে গিয়েও কিছু পাইনি। সুতরাং ওই বইটির কোনো অংশবিশেষও আমার এই গদ্যের গতর ছোঁয়নি। যোজনের প্রথমেই যে-বইটির জিগির এসেছে, সেটির নাম দিয়েছিলাম ‘কমলের পাপ’। এছাড়া ওই বইয়ের কোনো অংশই আমার উপন্যাসের অনুষঙ্গ নয়। তবে কমলদার কোনো কোনো ব্যাপার আমার উপজীব্য হয়েছে এবং সেগুলো ওঁর কজন ছদ্মবেশী বন্ধু, বাঘা-বাঘা কবি, বস্তুত বকধর্মী, তাঁরা প্রভূত ‘এনজয়’ করেছিলেন। তাঁদের মনে হয়েছে আমি বুঝি আসলি কমল চক্কতির কাছা খুলে দিতেই এই উপন্যাস লিখেছি। ওঁরা না ‘আমার পাপে’-এর কমলকে বুঝেছেন, না ‘যোজন ভাইরাসে’-এর কমলকে। করুণা হয়। যোজনের কমল তো যথেষ্টই ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল, তাঁদের পক্ষে।

“ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির অঢাকাঢাকি সম্পর্ক–একটা গড়ে তুলতে না–পারা–অব্দি সাম্যের কোঁড় খিলবে কেমন করে !” অর্থাৎ চূড়ান্ত ট্রান্সপারেন্ট হওয়ার কথাই বলেছ। যৌন স্বাধর্মীধীনতাই যে একটা চূড়ান্ত স্বাধীনতা এমন ভাবনা ছিল? যেখানে নুঙ্কুর কালার অব্দি জানা? মানে ব্যক্তির থেকে সমষ্টির দিকে যাওয়া?

পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে পি.জি. করার সময় আমি জঁ পল সার্ত্রর মাদক রসে আক্রান্ত হই, এবং তার কিঞ্চিৎ-কিঞ্চিৎ রেশ পরবর্তীতে রয়ে যায়। বস্তুত, মানুষ কাকচক্ষু না হলে কমিউনিজম সফল হতে পারে না, এই ডকট্রিন আমি সার্ত্রর অস্তিত্ববাদ থেকেই হাসিল করেছিলাম। কিছুটা বুঝে, কিছু হয়তো না-বুঝেই আমি আমার গোড়ার দিকের কয়েকটি উপন্যাসে এই ডকট্রিনের ঔপযৌগিক গুরুত্ব প্রচারও করেছিলাম। ‘দোগলাচরিত’-এও আছে। যোজনে অনেকখানি পিউরিফায়েড। কিন্তু, যেহেতু আমি এখনও জীবিত, এ-কথা বললে কেউ ফেক মনে করলেও আমার কিছু করার নেই, যে, আমি মানুষে-মানুষে আজও স্বচ্ছতায় বিশ্বাসী। এটা ‘যোজন ভাইরাস’-এ যতখানি যৌন-অনুষঙ্গে বলতে চেয়েছি, তার চেয়ে বেশি কমল, রানী, বাবর এইসব চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কগুলো সম্পর্কে। আসলে, সম্পর্ক, নিজের সাথে নিজের এবং অন্যের, প্রকৃতির, এটা বোঝাই প্রধান, এটা খোঁজাই। কিন্তু হাজার বছরের সভ্যতা তাদের মূল্যবোধের যে-জিন চাপিয়েছে আমাদের ওপর, ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধ এবং নানান দিক থেকে, সামাজিকরণের ঝুনঝুনি দেখেই আসলে লাগাতার আমাদের শেকল পরিয়েছে, সে-সব ভেঙে বেরিয়ে আসা খোলামকুচি নয়। নিজের মধ্যে হাজারও পুলিশ, আইন, রাষ্ট্র, শাসন, আগে তাদের সঙ্গে লড়াই। সমস্ত সোশ্যাল বাইন্ডিংস, অপ্রেশন মুছে যাবে, মানুষ যদি একবার, শুধু, নিজের হিপোক্রেসি দূর করতে পারে, নিজেকে প্রকাশ করে দ্যায়, খুল্লমখুল্লা। এই উপন্যাসে এ-সব কথাই বলতে চাওয়া হয়েছে, কেবল, মাধ্যম হয়েছে— যৌনতা। আমি সে-অর্থে বিবাহিত নই, বলতে পারো একটা গণ্ডিহীন সীমানার মধ্যে একটা ভাঙাচোরা সম্পর্ক নিয়ে বাস করছি। আমি বরাবরই বিবাহবিরোধী। দাম্পত্য কী? —পতির দ্বারা দমিত সম্পর্কের নাম দাম্পত্য। এই প্রথা মূলত সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোটিকে টিকিয়ে রাখতে হেল্প করে, যে বনেদের ওপর খাড়া রয়েছে ক্ষমতা-সাম্রাজ্যবাদ, পাওয়ার ইম্পেরিয়ালিজম। বিবাহ শুধুমাত্র একমাত্রিক যৌনতাকে স্বীকৃতি দ্যায়, বহুগামীতাকে অসামাজিক ঘোষণা করে। আমাদেরকে বলে আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলো দমন করতে। এই যে অবদমন, একে ভাঙার চেষ্টা হবে না কেন? বাবর শেষপর্যন্ত রানীকে চেয়েও শুতে পারল না তার সঙ্গে, তা তো ওই মূল্যবোধগুলোর কারণেই। আবার, কমলও শেষ পর্যন্ত হেরো প্রমাণ হচ্ছে। এই যে কম্প্রমাইজেশনের খেলা, এই খেলাই এই কাহিনির ভাইরাস।

এই সাংঘাতিক নিহিলিস্ট মনোভাবের জন্য কি সুবিমল জর্জ বাতাই–এর সঙ্গে তুলনা টেনেছেন?

সম্ভবত তাই। যদিও তিনি এ-কথা কোথাও খোলসা করেননি। আসলে, ‘যোজন ভাইরাস’-এর এত-এত ব্যাপার-স্যাপার, কোনটা যে কাকে ছুঁয়েছে, আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

সার্ত্রর প্রসঙ্গ আনলে বলে মনে পড়ে গেল, তোমার বেশ কিছু লেখায় অস্তিবাদী দর্শনের প্রতিফলন দেখা যায়, ‘মিথ অফ সিসিফাস’–এর কথাও প্রচ্ছন্নভাবে বলেছ… তো এই দর্শন বিষয়ে তোমার অভিপ্রায় কী একটু বলো…

প্রথমেই বলি, আগেও অন্যত্র বলেছি, লেখালেখি একটা খরিশ জিনিশ। একটা জগদ্দল পাথর দেওয়া হয়েছে হাতে, তাকে ঠেলে-ঠেলে তোলা। প্রস্তুতি এটুকুই যে পাথরটা কখন হাতে আসবে। ওটা না-পাওয়া-অব্দি লেখা খোলস ছাড়ে না। তীব্র যন্ত্রণার অনুভূতি, সেটাই লেখার ভাবনাকে প্রেগন্যান্ট করে। এটা কতখানি ‘মিথ অফ সিসিফাস’-এর কাছাকাছি জানি না, এই বোধ কিন্তু গোড়া থেকেই আমার মনে ছায়ার মতো বাসা বেঁধে রয়েছে, ছাড়ান নেই। কামুর উপলব্ধি হয়তো আরও বৃহত্তর ব্যঞ্জনার ব্যাপার। সে ছিল তাঁর বিমূর্ত দর্শনের ধারণা। মানুষের অর্থ খোঁজা নিরর্থক, ঈশ্বরহীন দুর্বোধ্য পৃথিবীর একতা ও স্বচ্ছতা, মূল্যবোধ, এইসব ছিল আপাত দুরূহ সেই ব্যঞ্জনার নির্যাস। আমি কিন্তু ওই নিরবধি পাথর তুলে যাওয়ার কথাটা সিসিফাসের মিথ পড়ে আত্মস্থ করিনি। খুব সহজ কথা খানিক উপমা যোগে বলেছি মাত্র।

“ব্যক্তি–স্বাতন্ত্রের উদগ্র গোল্লাছুট ও জীবনের গোপন–সংগোপন সত্তাই তোমাদের এক হতে দিচ্ছে না“। অর্থাৎ ব্যক্তিমানুষের অপরবোধ থেকে আলাদা, একে কি শঙ্করের মানে শঙ্করাচার্যের “নেতি নেতি” করে মহত্তম অস্তির দিকে যাওয়া? ‘যোজন ভাইরাস’ বিষয়ে এই লাস্ট কথা প্রাচ্য–পাশ্চাত্য দর্শনের কোন কোন আর্কিটাইপ তোমার খুলিতে কামড়েছিল… বলো, তারপর চলো মাল খাই…

দ্যাখো, আমি কেন, বিদগ্ধ পাঠকদেরও ধারণা, ‘যোজন ভাইরাস’ যে-মাত্রার উপন্যাস, তা একজন লেখক একবারই লিখতে পারে; দ্বিতীয় দফা নৈব চ। আজ যেন এই আরোপ বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়, যে, উপন্যাসের অনেকটাই অবচেতন থেকে লেখা। যদি ভেবে নিতাম এই-এই কথা লিখব, এইভাবে লিখব, ইহা ভিন্ন আর কিছু লিখব না, তাহলে নির্ঘাত এই লেখা হয়ে উঠত না। আমার এই গদ্যে অনেক ভঙ্গি বা প্রকৌশলের মধ্যে অন্যতম দু-টি হল সুররিয়্যালিজম আর অবচেতনজাত ভাববোধ। কিন্তু, কেবলমাত্র আলু-মুলো পালংয়ের ঘ্যাঁট দিয়ে তো সমগ্র ভাতটা মাখা যায় না। সুতরাং, লেখকের নিজস্ব পড়াশোনার যে-কুফল, তাকে কিংখাব থেকে বের করে আনতে হল সচেতনতা, সমস্যা, দিকদারি এবং আরও কিছু চর্বিজাত পেলব ব্যঞ্জন। ষাট-সত্তর দশক থেকেই মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা ও alienation ক্রমবর্ধমান সমস্যা হিসেবে চাড়া দিয়ে উঠছিল পশ্চিমে। এ দেশেও আমরা মোটামুটি তখন থেকেই বিভিন্ন ঘেঁটো সমস্যা, জেনারেশান-গ্যাপ এবং অন্যান্য social upheavals-এর মধ্যে জড়িয়ে ও জর্জরিত হয়ে পড়ছিলাম। মোটামুটি তখন থেকেই ডিভোর্স বা সঙ্গী-বিচ্ছেদ বিবাহের সমহারে প্রতীয়মান। এমনকী, সমস্যাটা বাড়তে বাড়তে আধুনিক বৈবাহিক বা দাম্পত্য জীবনে wife-swapping-এর সুদূরপ্রসারী প্রপঞ্চও আর বিস্ময়কর গণ্য হয় না। ‘যোজন ভাইরাস’-এও এই প্রপঞ্চ দর্শানো হয়েছে। যদিও নিছক ওয়াইফ সোয়াপিং বা অর্গি দেখানো আমার মংশা ছিল না। আমি এই বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতার খেলাফে আমার অধিগত কিয়ের্কেগার্দ, নীৎশে এবং সমীপকালীন সার্ত্রর নিহিলিজম এবং অস্তিবাদের ধারণাটিকে নিদান হিসেবে তাংড়াতে চেয়েছি এই উপন্যাসে। নিহিলিজমের গোড়ার কথা ছিল: একজন মানুষের নিজস্ব আবেগ, অনুভূতিই তার জীবনের অর্থ নির্দেশ করে, ধর্ম, সমাজের রীতিনীতি নয়। এখানেই জরুরি হয়ে পড়ে শঙ্করাচার্যের ‘নেতি নেতি’, বা এ যুগে, বস্তুতান্ত্রিক দ্বন্দ্ববাদের ‘নিগেশন অব নিগেশন’ তত্ত্বের। চিলেকোঠা থেকে ঝাঁট দিতে দিতে, সিঁড়িঘরের ক্রমান্বয়ী সিঁড়িগুলো ঝাঁট দিতে দিতে মানুষ নিজের মধ্যে নিজের ‘স্ব’-এর সঙ্গে মোলাকাত করবে, নেতির নেতি থেকে ঘটবে মানুষের চরিত্রের ধনাত্মক উন্মেষ। এসব কথা আমার ঘিলুতে ঢুকেছিল আই-এ, বি-এ পড়ার সময় থেকেই। আজও বিশ্বাস করি।

‘যোজন ভাইরাস’-এর পর তোমার পাতিনা ওয়েসিস প্রকাশিত হয়, সেখানে তো নগরায়নের বিরুদ্ধে একটা স্পষ্ট অবস্থান আছে তোমার অথচ তুমি নিজেই নগরের। শিল্পীমানুষ ও ব্যক্তিমানুষের এই দ্বন্দ্বকে কীভাবে দ্যাখো?

নগর বা মফস্সলে জন্ম নিলেও, এবং আগাগোড়া শহুরে কালচারে বাস করলেও, আর্বানিটির এঁটুলি আমার ঘিলুকে কখনো গ্রাস করেনি। আমায় আগাগোড়া পল্লির রাস্টিসিটি ছানি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। এই আকর্ষণের চিহ্ন ‘যোজন ভাইরাস’-এ যেমন আছে, অন্যান্য কিছু উপন্যাসও আভাসে-ইঙ্গিতে রয়েছে। ‘পাতিনা ওয়েসিস’, ‘নভাক যামিনী’ এবং বিশেষত ‘রূপকথা মগলা’ উপন্যাসে আরও একটি বৃহত্তর মাত্রা যোগ হয়েছে— অরণ্য, আরণ্যক জীবন ও আদিবাসী মানুষ। মানুষের লৌল্য ক্ষুধায় দিকে দিকে অরণ্য ন্যাড়া হয়ে পড়ছে। বিপর্যস্ত হচ্ছে সংস্কৃতি, জীবন, ভালোবাসা। সভ্যতার উন্নয়ন অবশ্যই কাম্য, কিন্তু সভ্যতার ‘অসভ্যতা’ আদপে প্রাণ ও প্রকৃতির বিপুল ক্ষতি করে দিচ্ছে, এটা আজ আর দৃষ্টান্ত সহযোগে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। পাতিনা ওয়েসিস ছিল সেই যন্ত্রণা, তাড়না ও উচাটনের প্রাথমিক দলিল, আমার শিল্পমন বা প্রকৃতিমনের।

পাতিনার “বীজক” চরিত্রটির মধ্যে একইসঙ্গে বানর ও মানুষ স্বভাব আছে, এই চরিত্রটি কীভাবে ভেবেছিলে?

বীজককে এত সহজভাবে শনাক্ত করা পাঠকের পক্ষে সম্ভব নয়। অনেকেরই সবিমুগ্ধ কৌতূহল ছিল, এখনও আছে, এই চরিত্রটা আমি কোত্থেকে আমদানি করলাম! মানুষ নয়, অথচ মানুষের মতোই একটা চরিত্র। যার হাবভাব, প্রেম, কান্না, সমস্ত মানুষের মতো, অথচ সে মানুষ না। গোটা উপন্যাসে তার একটিও ডায়ালগ নেই, অথচ গোটা উপন্যাস জুড়েই সে কথা বলে গেছে। এই চরিত্রটি হুট করেই আমার মাথায় এসেছিল। পরে যে সেই-ই মূল চরিত্র হয়ে দাঁড়াবে, এটা যদিও মাথায় ছিল না। হারিয়ে-চলা অরণ্য-প্রকৃতিকে ফিরিয়ে আনার আকুতি, এটাকে এস্ট্যাবলিশ করতেই বীজককে কনসিভ করেছিলাম। কিছু প্রখর পাঠক যোজন ভাইরাসের চেয়ে পাতিনা ওয়েসিসকেই বেশি মার্ক্স দেওয়ার পক্ষপাতি। আমার নিজের কথা এখন থাক।

‘পাতিনা ওয়েসিস’-এর পরের উপন্যাস মানে ‘কারগিল হাসিলের দিনগুলি’-তে যুদ্ধের অনুসঙ্গ আছে, এর ইনফ্লুয়েন্স কি ‘হিরোসিমা মাই লাভ’ নাকি অন্য কিছু?

‘কারগিল হাসিলের দিনগুলি’ নিছক নামেই যুদ্ধের অনুষঙ্গ বহন করেছে, বাস্তবতা এই উপন্যাসের কাহিনি, চরিত্র এবং ঘটনাপ্রবাহে দূর-দূরান্ত অবধি যুদ্ধের কোনো ছায়া নেই। যেটুকু আছে, তা কবিতার। পুরো উপন্যাসটাই নিটোল প্রেমের গল্পে নিষিক্ত। জীবনানন্দের ‘মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব রয়ে যায়’ গোছের অনেকটা। বা, আরও সহজ করে বোঝাতে হলে, ‘হাম ন রহঙ্গে তুম ন রহোগে, ফির ভি রোহেঙ্গি নিশানিয়া’ গোছের ব্যাপার। ফারাক যেটুকু, প্লেটোনিক প্রেমকে কেবল জৈবিক ছাঁচে ঢালার প্রয়াস। মজার কথা হল সন্দীপনকে ‘হিরোসিমা’-তেও হিরোসিমা নেই, আছে মৃতের আত্মকথা। সুতরাং হিরোসিমা-র প্রভাব কারগিলে পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। দুটো দুই পেরিফেরির লেখা।

তোমার অধিকাংশ লেখায় যে–আত্মজৈবনিক প্রক্ষেপ আছে, এক্ষেত্রেও তা কি কাজ করেছে?

ওপরেই যেটা আভাসে বলেছি, কারগিল-এ আমার ‘আমি’-র হাজিরি প্রায় নেই বললেই চলে। সম্ভবত, এটাই প্রথম, যা আমার আত্মজীবনকে রিফ্লেক্ট করে না।

রমেশচন্দ্র শাহর ‘কিস্সা গুলাম’ বাংলায় অনুবাদ করেছিলে ‘দাসকাহিনী‘ নামে, তার আগে তো নিজেরই ‘এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ নয়‘ অনুবাদ করেছ, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ভাষার অন্য লেখকের অনুবাদ, অভিজ্ঞতাটা একটু বলো…

আগেই বলেছি, হিন্দি আদৌ আমার কাছে ‘অন্য ভাষা’ নয়, বরং বাংলারই মতো, আর একটি ভাষা। তাই ‘মৃত্যু উপত্যকা’ হিন্দিতে এবং ‘কিস্সা গুলাম’ বাংলায় তরজমা করার সময় আমাকে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয়নি। ‘কিস্সা গুলাম’ হঠাৎই হাতে পেয়েছিলাম, সেই কিস্সাটা বরং বলি। ধানবাদ ইতিবৃত্ত বাবদ জীবনে নেমে এল সমূহ বিপর্যয়, সেটা ১৯৯৬ সালের কথা, ফোনে এবং সামনাসামনি হুমকির পর হুমকি, একটা ডামাডোল অবস্থা, এ সব থেকে পালিয়ে প্রথমে কলকাতা এবং পরে দিল্লি গিয়ে একটু শান্তি পেয়েছিলাম। কিন্তু তখন চাকরি গেছে, আর্থিক ক্রাচ নেই, সারাদিন ধরে দিল্লির রাস্তায় রাস্তায় আঁড়বাঁড় কাট কাট ঘুরে ফিরছি সামান্য একটি আয়ের আশায়। ওই সময় ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট আমাকে রমেশচন্দ্র শাহ-র এই মোটা বইটা অনুবাদের ভার দিয়ে আমার ওই দুর্দিনে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। ‘কিস্সা গুলাম’ যথেষ্ট উন্নত মানের উপন্যাস, অনুবাদ করতে ভালো লেগেছিল। অনুবাদ বাবদ হাতে পেয়েছিলাম প্রায় চব্বিশ হাজার টাকার একটা চেক। ওই টাকা দিয়ে আমি ধানবাদের বাড়ির একটা অংশ কমপ্লিট করি। চব্বিশ হাজার, সে-সময় বেশ বড়ো অঙ্ক।

ওই ‘দাস কাহিনী’-র বছরই ম্যাওড়া জোন প্রকাশিত হয়, একসঙ্গে দুটো উপন্যাস… বেশ শ্রমসাধ্য…

একটু ভুল হল। ‘দাস কাহিনী’ অনুবাদ করেছিলাম ১৯৯৬ সালে, সেটা গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ২০০০ সনে। বরং বলতে পারো, ওই ঢাউস বইটা শেষ করার পর-পরই দুটো উপন্যাস শুরু করি, ওই উচাটনের দিনে। সে দুটো হচ্ছে, ‘পাপরাৎজি’ আর ‘যোজন ভাইরাস’। ম্যাওড়া জোন আরও পরে। হ্যাঁ, সেটাও প্রকাশ পেয়েছিল ২০০০ সনে, ওই একই বছর।

ধানবাদ একসময় বাংলারই অংশ ছিল, মানভূমের, তারপর আলাদা হয়ে যাওয়া, বাঙালি প্রধান ধানবাদের ঝাড়খণ্ডের অধীনে যাওয়া, এবং সেই অঞ্চলের বাঙালিদেরও মেড়ো বলে গণ্য করে কেলকেসিয়ান লোকেরা, এই বেদনাই তো উপজীব্য তোমার ‘ম্যাওড়া জোন’ উপন্যাসে, এখানেই তো ডায়াসপোরিক প্রাণনা উপ্ত আছে… কী বলো…

সৃজনশীল লেখকেরা তাঁদের লেখা খুঁড়ে বের করেন তাঁদের নিজস্ব উইট বা ইমাজিনেশান থেকে। অর্থাৎ, কল্পনা-বৃত্তি থেকে। কল্পনার তিন আনন্দ,— উদ্ভাবন, পরিশিল্পনা এবং শব্দকলাপ। এ-সব ক্রমান্বয়ে সংগঠিত হলে রচনায় আসে অটোমেটিক দ্রুতি, সমৃদ্ধি এবং সৌষ্ঠব। আমার প্রায় সমস্ত উপন্যাসেই কমবেশি এ-সব সেরিব্রাল এলিমেন্ট পাওয়া যায় বলে মন্তব্য করেছেন কোনো কোনো বিদগ্ধ আলোচক। অথচ, আমার সকল উপন্যাসই কমবেশি আত্মজৈবনিক। এর ঘোর প্রতিছায়া, ‘ম্যাওড়া জোন’। এতে একই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রয়েছে অতীত, বা ইতিহাস। তার সঙ্গে ধুয়ো দিতে আছে পর্ণা নামে এক স্মৃতিস্তম্ভ, যার চিঠি দিয়ে এই উপন্যাসের শুরু ও শেষ। অর্থাৎ, এখানে তুমি পাবে লেখকের মাল্টিপল পার্সোনার পাশাপাশি গদ্যের শরীরে মাল্টিপল টেক্সট। একসঙ্গে দু-তিনটে কাল, দু-তিনটে স্তর নিয়ে খেলা। এখানে ইতিহাস/অতীত/যা ঘটেছে + বর্তমান/ঘটমান + স্মৃতি/কনফেশন/অবচেতন/অ-ঘটমান এই সমস্ত মিলে নির্মাণ হচ্ছে এক নতুন ডায়াসপোরিক গদ্যভাষার। এতে গল্প আছে, সে-গল্প ইতিহাসের আবার অনেতিহাসেরও। লেখকের পিতামহ ও পিতা (উভয়েই কল্পিত) এই রোমাঞ্চকর বেদনাদায়ী ইতিহাসের প্রধানতম নায়ক; কিন্তু যাদের সঙ্গে রয়েছে আরেক অমোঘ চরিত্র— civilization এবং তার সাগরেদ ‘সময়’। ১৯৪৫-৫০ আর ১৯৯৫-২০০০, এই বিরাট টাইমফ্রেমকে ধরে এগিয়েছে একসঙ্গে তিনটে অসমসাময়িক কাহিনী। এখানে history restated. কীসের ইতিহাস? এই কাহিনি শেষাবধি পড়ে মনে হতে পারে এক লোমহর্ষক চক্রান্ত। বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং বহু আর সব এলাকার বসতি মিলিয়ে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা একুনে বাইশ কোটি। ফরাসি, ইতালি ও জার্মানের তুলনায় বেশ স্লাঘাই। অথচ এই বাইশ কোটি বাঙালিকে সর্বত্র এক-নামে ডাকা হয় না। এদেরই একটা বৃহৎ অংশ আজ তথাকথিত বহির্বঙ্গে কাটা পড়ে ছটফট করছে, ক্যালকেসিয়ান বাঙালিরা যাদের হেটাভরে নাম দিয়েছেন ‘মেড়ো’ বা ‘ম্যাওড়া’। এই এলায়িত ম্যাওড়া জোনের নিছক প্রডোরম্যান ফেজে আটকে থাকা লক্ষাধিক মেড়োর বেদনা ও তার সম্মানার্থে এই চলমান অক্ষরমালার নীচে বেবাক লিখে রাখতে ইচ্ছে করে— We are not anybody, we are particular being. আমার কাছে, ‘বহির্বঙ্গ’ বা ‘ম্যাওড়া’, এতটাই যন্ত্রণার, বিবমিষার।

‘মায়ামঘর’ উপন্যাসে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মূলবোধজনিত দ্বন্দ্ব প্রকটিত হয়েছে, তুমি ব্যক্তিজীবনে এ ধরনের সংকটের সম্মুখীন হয়েছ? সেটাই কি উঠে এসেছে এখানে?

‘মায়ামঘর’-এ পাশ্চাত্য-প্রাচ্যের মূল্যবোধজনিত দ্বন্দ্ব যতখানি আছে, তার ঊর্ধ্বে রয়েছে একজন একক মানুষের দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্ব তলস্তয়ের একটি উক্তি দিয়ে শুরু: ‘জন্ম মানে ঘুমিয়ে পড়া। তারপর জীবন জুড়ে যা ঘটে, সব স্বপ্ন।’ জীবন জুড়ে যা ঘটে, সব স্বপ্ন?— স্বপ্ন মানে গুল, ধাপ্পা, তা তো আর নয়!! এভাবেই শুরু হচ্ছে অনীশ ব্যানার্জীর স্বপ্ন ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব। জীবনের সত্যি-মিথ্যে খোঁজার ধারাবিবরণী। অনীশ ও তার স্ত্রী গীতির প্রথমে বাংলাদেশ বিমানে করে লন্ডনে যাওয়া, সেখান থেকে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের জাম্বো জেটে ব্রাসেলস, এয়ামস্টার্ডম, রাইনল্যান্ড, ইন্সব্রুক, ভেনিস হয়ে রোম। অতঃপর শুরু হচ্ছে সেই গল্প।

চরিত্র বেশি নেই এ উপন্যাসেও। তবু গীতির পাশাপাশি রুমপি আছে, রুমপি অনীশের মেয়ে। রোম-প্রবাসী রাজের সঙ্গে তার বিয়ে হবার কথা। রুমপি কলকাতার মেয়ে, রাজ জন্ম থেকে ইউরোপীয় চালঢালে অভ্যস্ত। রাজের চমক দেখে গীতি, মানে রুমপির আটত্রিশ বছুরে মা তার গোপন প্রেম পড়ে গেল। অনীশের দ্বন্দ্বের পরিসর ক্রমশ বেড়ে চলে। না, উপন্যাসটি লেখার সময় বা আগে, আমি সে হেন মানসিক সংকটে পড়িনি বটে; কিন্তু ইদানীং তার সমীপপর্যায়ের নানান অরোন্তুদ সংকটে অবশ্যই পড়তে হয়েছে, এবং প্রায়ই পড়তে হয়। তা থেকে উদ্ধারের উপায় আমার জানা নেই। তবে, একটা কথা, সম্ভবত ক্রিয়েটিভ মনের কোনো নির্দিষ্ট মতামত বলেও কিছু থাকতে পারে না। লেখক মাত্রেই সময়ে-সময়ে মৃত এবং তার প্রতিটি রচনাই যেমন এক-একটি প্রস্থানভূমি, তেমনি তার ভাবনাও জড় বা নৈর্ব্যক্তিক নয়।

তুমি তো ভারতের বাইরে কোথায় যাওনি, রোম না গিয়েও রোমের এরকম বর্ণনা, ম্যাজিকটা কী বস…

ম্যাজিক আর কী, ‘মায়ামঘর’-এ প্রেম আছে, অবৈধ সম্পর্ক আছে, আবার নস্ট্যালজিক স্মৃতিচারণও আছে। আছে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট। সেটা না থাকলেও কাহিনি বিন্যাসে বিশেষ কোনো বাঁধা হত না। কিন্তু এটা সে-অর্থে আরোপিতও নয়। যাই হোক। দিল্লি বাসের সময় আমি অবসর সময়ে রোমান আর্কাইভে গিয়ে সে-দেশ সম্পর্কে প্রচুর নিখুঁত বর্ণনা এবং তথ্য পাই। সেগুলো হরদম মনের ডগায় লকলক করত। তো, সাতানব্বুই সনে প্রকাশিত আমার ‘পাপরাৎজি’ উপন্যাসে পটভূমি হিসেবে রোম প্রথম ব্যবহার করি, যেটা পড়ে ওই উপন্যাসের প্রথম পাঠক কৃষ্ণগোপাল মল্লিক মন্তব্য করেছিলেন, ‘তুমি ইতালি সফর করেছিলে কিনা, এ উপন্যাস পড়ে কেউ সেটা চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না।’ পরের খেপে রোম এল ‘মায়ামঘর’-এ, আরও নিখুঁতভাবে। একই মন্তব্য ছিল অনেক পাঠকের। ইয়ে, তুমি জানো, প্রতিভাধর লেখকেরা এটা পারে। হা হা হা। আফ্রিকায় রেললাইন পাতার গল্প ছিল ‘চাঁদের পাহাড়’-এ। তাহলে?

তোমার লেখা ‘মাফিয়া‘ থেকে তো টেলিফিল্ম হয়েছিল। কমলকুমার বলতেন চলচ্চিত্র একাধারে চিন্ময় ও বাঙ্ময় শিল্প। চলচ্চিত্র ও লিখিত সাহিত্যের ফারাক কী তোমার কাছে…

একটা বিশাল সময় জুড়ে, এই সেদিন অবধি, একচক্ষু অবয়ববাদীরা শুধুমাত্র জোর দিয়ে রেখেছিলেন শব্দের ‘ধ্বনি’ এবং ‘রূপ’-এর বা পদখণ্ডের ওপর, বাক্যনির্মিতি বা syntax ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহ ছিল না। আব্রাম চমস্কিই প্রথম বললেন, ভাষা-প্রক্রিয়ায় মূল ভিত্তি হল বাক্য, বাক্যের পর বাক্য সাজিয়েই আমরা কথা বলি এবং সেই সমন্বিত বাক্যমালা দিয়েই এক-একটি মানুষকে চেনা যায়,— এক্ষেত্রে, লেখককে। চলচ্চিত্র নির্মাণও একধরনের সিনট্যাক্স। কিন্তু তফাৎ আছে। সেখানে অন্বয় বা সিনট্যাক্স নিছক পদক্রম মেনে চলে না। ছবি তৈরিতে ক্যামেরা, বাজনা, আবহ, অভিনয় ইত্যাদি নির্মাতাকে সাহায্য করে। কিন্তু লেখকের কাছে এ-সবের কিছুই নেই। তার কাছে সিনট্যাক্স হল stem বা মূলের সঙ্গে উপসর্গ, বিভক্তি, প্রত্যয় ইত্যাদি যোগে গঠিত শব্দ নিয়ে বাক্য রচনার প্রক্রিয়া মাত্র। লেখার মাধ্যমে ছবি ফুটিয়ে তোলা অনেক বেশি শক্ত। লেখার ভাষা এমনই এক ভেলকিবাজ পরি যে আক্ষরিক অর্থে কিছুই বলতে দেয় না, বলতে গেলেই আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে দেয়। কিন্তু, সিনেমায় সেই ভেলকিই সমস্ত কথা বলে। আপাতত, লেখার সঙ্গে চলচ্চিত্রের এই বনিয়াদি ফারাকটুকু থাকছে। হয়তো একটা সময় আসবে, যখন এই হাইফেন মুছে গেলেও যেতে পারে।

তোমার প্রায় সব লেখাই আত্মজৈবনিক, তাহলে আলাদা করে আত্মজীবনী লেখার প্রয়োজন অনুভব করলে কেন?

আসলে, আত্মজীবনী, যা আমার মনে হয়েছে নিজের ক্ষেত্রে, একটা টেকনিক বা পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা। যত উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ বা কবিতা লিখেছি এ-অব্দি, এবং কিছু ব্যক্তিগত গদ্য বা জার্নাল— যেগুলোতে আমি একটা জীবন, জীবনের অর্থ, এবং যে-উদ্দেশ্যে তার ধাবন, তাকে খোঁজার চেষ্টা করেছি; কিন্তু দেখেছি, এভাবে বাইরে থেকে নিজেকে দেখা বা জায়েজা নেওয়ায় অনেক বানানো, অনৃত আর ঝাড়ি-মারা ব্যাপার সেঁধ মেরে যায়। আবার, একা নিজেকে নিয়ে লিখতে চাইলেও, অনিচ্ছাকৃতভাবেই, হয়তো অজান্তে, প্রবল আত্মনিবিষ্ট হয়ে পড়ার ঝুঁকি। সেক্ষেত্রে লেখক পরিপার্শ্বকে স্ব-সূত্রে দেখতে ও বয়ান করতে চেয়ে নিজেকে খানিক গ্লোরিফাই করে ফেলতে পারেন ও করেন। এমনকী এক-একজন নিতান্ত ধড়িবাজ, বেহায়া আর মওকাপরস্ত লেখকের আত্মজীবনী পড়ে দেখেছি নিজেকে উদাসীন সাধু কবি ভাবুক বুদ্ধিজীবী দার্শনিক সমাজহিতৈষী বানাবার চেষ্টায় কতই-না কেরদানি সেখানে, আমি তো ভেবে ক্লান্ত হয়ে পড়ি বাঙালি লেখকরা কি এতই নিরীহ, গোবেচারা আর পাংশু জীবনযাপন করেন? আমি চাই জীবনের তামাম ফাঁপানো বেলুনে গুনছুঁচ চেপে ধরতে। আমার তথাকথিত আত্মজীবনী ‘দ্রাক্ষাপ্লেটে জোনারদানা’-য় আমি চেয়েছি আমার একান্ত ‘আমি’-কে, যাকে আমি আমার আত্মজৈবনিক লেখাগুলোতে ঠিকঠাক হাজির করতে পারিনি, সেই সংগুপ্ত ‘আমি’-কে হিঁচড়ে বের করে এনে ফ্ল্যাশবাতির মুখোমুখি একেবারে সটান দাঁড় করাতে। একজন লেখকের পক্ষে সম্পূর্ণ সৎ, আন্তরিক আর নিরাসক্ত মনোভাব নিয়ে এই হিংস্র আর কষ্টতম কাজটা করে ওঠাই, আমার মতে, তাঁর আত্মজীবনী। এবং মনে করি, নিজেকে আবিষ্কার করার এটিই সঠিক পন্থা।

অ্যাজ-এ ক্রিয়েটিভ পার্শন কি মনে হয়, শিল্পীর জীবন কেমন?

শিল্পীর জীবন, তা, আমার ক্ষেত্রে বলতে পারি, বলেছি আগেই, শিল্পী বা লেখক সময়ে সময়ে মৃত। প্রতিটি রচনার শেষে লেখকের প্রস্থান। তার বেঁচে থাকার প্রতিবেদন হল তার এক-একটি রচনা। কেন-না তাতে তার হাজার মারতোল সওয়া জীবন বিম্বিত। অথচ, সেই জরদ্গব পাথরটিকে ঘাড়ে বয়ে আজীবন তাকে চূড়োর লক্ষ্যে হেঁটে যেতে হবার।

আচ্ছা আর হ্যাঁ তোমার অধিকাংশ লেখাই যেহেতু আত্মজৈবনিক তাই বায়োগ্রাফিকাল ক্রিটিসিজমের একটা প্রবণতা থেকেই গেল ভবিষ্যতে, তুমি নিজে কীভাবে দ্যাখো, বায়োগ্রাফিকাল ক্রিটিসিজমকে? মানে বলতে চাইছি আমরা শিল্পীর জীবন নিয়ে শিল্পকে দেখব নাকি বিচ্ছিন্ন করে…

ইঁদুরের প্রতিটি আদব ও কায়দা, প্রতিটি লাফ, ইঁদুরের অনুসারী। এদিক থেকে মানুষের এক-একটি মতো ও পিৎজা, তার হাঁটা আর রোখ মানুষকে মানুষ থেকে আলাদা করে। এক-একজন লেখকের কত কী পরিচয় থাকে, বাঙাল ঘটি রিফিউজি কেরানি স্কুলমাস্টার অধ্যাপক ডাক্তার ইত্যাদি, এমনকী পদবি ভিন্নতা এবং পেশা বা চাকরির ধরন, এ-সবের ওপরও লেখকের চরিত্র নির্ভর করে। সুতরাং, আমি মনে করি, লেখক বা শিল্পীকে তার ব্যক্তিগত জীবন ও তার ঘটনাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা অসম্ভব। পাশ্চাত্যে বায়োগ্রাফিক্যাল ক্রিটিসিজমের অজস্র নমুনা আছে। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের বেশিরভাগ সাহিত্যকর্মই তাঁর জীবনঘনিষ্ঠ। ‘দ্য ওল্ড যান এন্ড দ্য সি’, ‘দ্য সান অলসো রাইজেজ’, ‘আইল্যান্ডস ইন দ্য স্টিম’, এ সব লেখা তাঁর যাপিত-জীবনেরই অংশ। আবার, লেখক খোদ কবুল করেননি বটে, আমরা জানি, সি-ডি ওরফে চার্লস ডিকেন্স আর ডি-সি ওরফে ডেভিড কপারফিল্ড একজনই;— স্রেফ নিজের নামটাই একশো আশি ডিগ্রি ঘুরিয়ে ইস্তেমাল করেছেন লেখক। গল্পটা পুরোপুরিই আত্মজৈবনিক। প্রথম দর্শনের মাতাল প্রেম ডোরার সঙ্গে মানিয়ে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেও ডেভিডের বৈবাহিক জীবন সুখের হয়নি,— একমাত্র ‘সে’,— মৃত্যু এসে দান করে যায় এই ‘চাইল্ড ওয়াইফের’ হাত থেকে নিষ্কৃতি। আমার তো মনে হয় বায়োগ্রাফিক্যাল উপন্যাসই বেঁচে থাকবে ঘোর ভবিষ্যতে। অভিজ্ঞানের সঙ্গে অভিজ্ঞতার মিশেল, এটা লেখকের ক্ষেত্রে একান্ত জরুরি। অভিজ্ঞতা রূপান্তরিত হয় উপলব্ধির সারাৎসারে, উপলব্ধি লেখকের চেতনায় আনে নৈর্ব্যক্তিকতা, সেটিই বাস্তবের ওপরকার সমস্ত বায়বীয় আবরণকে ছিন্ন করে। মহৎ উপন্যাসে এভাবেই লেখকের আত্মা, ঘাম, রক্ত, পুঁজ ঘুলে থাকে। তাঁর জীবনের গান ও ছন্দ, প্রেম ও বিষাদ ঘুলি মিশে থাকে। আমার এক-একটি লেখায় আত্মজীবন, কল্পনা, প্রসাদ রস আর অভিযানের ইঙ্গিত থাকে, যা আমি এনজয় করি, আবার কুরে কুরে খাইও।

আচ্ছা এই কুরে কুরে খাবার স্যাডিজম আছে বলেই কী ‘যোজন ভাইরাস’-এর মেল শোভেনিস্ট ইগোর বিপ্রতীপে, মানে নিজেরই মেল ইগোকে তছনছ করে ‘জোখিম কোরকাপ‘-এ ফেমিনিস্ট ভিউ এনে, একটু রগড় করলে… নাকি সত্যিই দরকার মনে হল…

‘জোখিম কোরকাপ’ মোটেও ‘যোজন ভাইরাস’-এর আদর পার্ট নয়, সেটা ছিল যৌনতা বিষয়ে মেল ভিউ আর এটা ফেমিনিস্ট ভিউ, এমন নয় মোটেও;— জীবনে অমন ঘটনা না ঘটলে হয়তো এ লেখা হত না। আবার জোখিম শুধুমাত্র মেঘনা নাম্নী কোনো নারীর কাহিনি বলতেও দায় নেয়নি, দায় নিয়েছে পৌরুষ-আতপ্ত প্রেম উন্মোচনে। এ বৃক্ষে ফল হয়ে ঝুলে আছে পুরুষের মুগ্ধতা, নারীর মন, মনন, শরীর ও শরীরাতীতে। উপন্যাসের মুখপাতে লিখেছিলাম, ‘সেই চরিত্র এমনই, খুব ধীরে পুরুষ স্বীয় অস্তিত্ব ফেরত পায়।’ এমনই রূপবান মর্যাদা দিয়েছে আকাশ রুদ্র, তার মেঘনাকে,— ‘ভাসমান বালিকা তুমি, পাখা খোলো। তুমি গঙ্গা, কলকল করো, তুমি গাছ হও মালা গাঁথব, আজ তোমার দখল নেবার দিন।’ সাহিত্যের সব প্রকরণের মধ্যে উপন্যাস এমনই যা লেখককে সমাজনির্ভর একটি সৌধ নির্মাণের প্রশ্রয় দেয়। লেখক সমাজকে উপুড়, চিৎ, সাইড বা তলা কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে কতটা ও কীভাবে দেখতে আগ্রহী তা তাঁরই প্ল্যান-নির্ভর। সেই প্ল্যানের মধ্যেই সেঁধিয়ে থাকে লেখকের দর্শন, অস্তিত্ববোধ, সমাজবোধ ও অবচেতনের কারিকুরি। এই উপন্যাসে আমি যে নারীর উপুড় প্রেমের তোড়ে পুরুষের ছদ্মবেশ ধুয়ে প্রকৃত অস্তিত্ব জেগে ওঠার বিমল ইচ্ছা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, লেখক হিসেবে সেই আমার সৃষ্টিছাড়া স্বাতন্ত্র্য। হয়তো অনেক প্রাজ্ঞ পুরুষবাদী বা নারীবাদীর ভ্রূ কুঁচকে যেতে পারে এ কারণেই। তাঁরা স্মার্ট নির্লিপ্ত কাষ্ঠল পুরুষের পাশে স্থাপন করবার পক্ষপাতি কুমড়োলতা মেয়েমানুষ, তবেই না প্রেমের ফ্রেমটা ঝলমল করবে! এই মানসিকতাকেই আমি তছনছ করে দিতে চেয়েছি এই উপন্যাসে। বলতে পারো, ছদ্ম-চিরন্তনে চিড় ধরিয়েছি।

‘যোজন ভাইরাস’-এ যে–যৌনতা কল্পনায় ‘জোখিম কোরকাপ‘–এ তা আরও বিপর্যয়ের মতো এল থ্রি সাম হয়ে… থ্রি সাম ইনডিভিজুয়াল সেক্স অ্যাক্ট হিসেবে কেমন? লেখার ত্রিস্তরীয় বিন্যাসের মতো না?

প্রশ্ন হিসেবে এটা ভালো। কিন্তু ‘কাজ’ চালানো হিসেবে যৌনতায় যৌথতার ভূমিকা থাকলেও, যৌনতা তো আর ফ্যাক্টরিতে হয় না, প্রাসাদেও না। তাহলে অত অত রূপকথার, মহাকাব্যের রাজারা ঋষি-মুনি দিয়ে সন্তান নামাবার বংশরক্ষাকারী প্রজেক্ট নিত না। কাজেই সংসার, সন্তানে ষোড়শ উপচারে নিজেকে সাজিয়েও মেঘনা আবিষ্কার করে, ‘সেই দ্বিজরাজ সুধাকরই রাতের চাদর টেনে নিচ্ছে, বিয়ের বেলা আটটায়। সেখানে অন্য কোনো বাড়তি সুধাকর বা মেঘনা নেই।’ আমাদের দাম্পত্য জীবনে এক-নারী বা এক-পুরুষ ব্যাপারটাও একটা আকন্দ, পচ ধরে। অন্ধকারের এদিকটা যেমন নিরঙ্কুশ সত্য, আলোর দিকেও অনুরূপ এক সত্যের বাস। তাহলে, নিছক আত্মরতি, অথবা আড়ম্বরপূর্ণ থ্রি-সাম,— কী এমন মহার্ঘ্য আসবাব? দুটোই সোনার পাথরবাটি।

আবারও যৌনতা নিয়েই প্রশ্ন করি… (অজিত রায় দেখছি মারাত্মক রকমের যৌন…/সব ভূমিকাই গৌণ/আসল ভূমিকা যৌন) জোকস অ্যাপার্ট… জোখিম কোরকাপের প্রকাশের পরের বছর, মানে ২০০৩–তে এ শহর থেকে একটা প্রবন্ধ সংকলন বেরোয়… ‘যৌনতার নবমুক্তি‘ এখানে নবমুক্তি কী অর্থে? পিউরিটান ভাবনার বিরুদ্ধে একটা জোরালো স্বর সেখানে ছিল… কিন্তু সে তো তার আগেও ছিল… মানে নতুন কী অর্থে… জানতে চাইছি…

না না, দাঁড়াও, জোক্স-টোক্স নয়, আমার প্রথম উপন্যাস প্রকাশের পর থেকেই একধরনের গা-ছাড়ানো অপবাদ আমাকে লাগাতার শুনে আসতে হয়েছে, যৌনতা-ফৌনতা ইত্যাদি নাকি আমার লেখায় থাকে! কারা লেখে আমাকে নিয়ে এ-সব? তাদের পরিচয় কী? গলির ক্রিকেটার যেরকম, তেমনি এরা, পাড়ার লেখক। দুর, ওরা আমাকে পড়েইনি। পড়লে, যৌনতা বিষয়ে আমার দ্বান্দ্বিকতা দেখতে পেত না? বিগত এই তিন-চার দশকে আমি হয়তো অনেক কিছু করতে পারতাম-কিন্তু, অন্য দিকে না ‘পালিয়ে’ আমি যে লেখালেখিকেই আত্মস্ফূরণের আধার বা আধেয় হিসেবে ধরেছি, বরণ করেছি, লেখালেখি ঘিরেই আমার জীবনের যা-কিছু যখন, জীবনের অর্থ বা শেষ অর্থও, বলা বেশি আমার সমস্ত ভাবনা এবং খনন এই নর্মজীবন, যা আসলে কর্মজীবন,— একেই ঘিরে। তাতে যদি জীবনের ‘অনর্থ’ বেরোয়, তা-ও সই। ব্যাখ্যাহীন না-ইলাজ্ ডিপ্রেশন বা অব্যক্ত মর্মপীড়ার কথা-লেখালখি, একমাত্র লেখালখিই সে-থেকে আমাকে মানসিক উপশম দ্যায়, দিতে পারে। আমি এখন জীবন আর সাহিত্যের মাঝে হাইফেনটুকুও রাখবার পক্ষপাতী নই, এটা আমার ভেতর থেকেই এসেছে। ফলত, আমি যদি নিজেকে জানতে চাই, সম্পূর্ণ আবিষ্কার করতে চাই লেখার মাধ্যমেই আমাকে তা করতে হবে। নিজের বাইরের ‘স্ব’-এর সঙ্গে ভেতরকার সংগুপ্ত ‘আমি’-র ‘স্ব’-কে মেলাবার চেষ্টাসেই আমার লক্ষ্য। প্রতিমুহূর্তের বদল-খাওয়া ‘আমি’-কে ধরা। সেই ‘সত্য’ বা ‘অর্থে’র জন্যে আত্মখনন। পাশাপাশি গদ্য, শব্দকলাপ, তার মজা বা রগড়কে উপভোগ করা। এক্ষেত্রে বলব, যদি প্রশ্ন করো, যৌনতা আমাকে সৃষ্টিশীল করে কিনা, এ প্রশ্নেরও জবাব এতখানি হতে পারে যে পৃথক একটি প্রবন্ধই হয়ে যায়। তবু চেষ্টা করি। ‘যৌনতা’ তো আমাদের বানানো শব্দ, পিতৃতন্ত্রের ধারণায় খরাদ করা, এবং হালের আমদানি। আগে যখন পুরুষ-প্রকৃতি সম্পর্কের ব্যাপারটা ছিল, তখন ‘যৌনতা’ ছিল না। ধর্মশাসন আর আকাডেমির ট্যাবু ব্যাপারটার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গিয়েছে যে যৌনতা তার সনাতনো ঝংকারই ভুলে গেছে। উনিশ শতকের ফর্সারা হঠাৎ ধরে ফেলল যে যৌনতা জৈব-প্রজননের প্রবৃত্তিগত তাড়না হলেও, তাকে মন আর মগজ দিয়েও নাকি ‘করা’ যায়। যে-কারণে যৌনতার প্রতিশব্দ হিসেবে আমরা পাচ্ছি ‘কামশক্তি’ আর ‘কর্মপ্রেরণা’ শব্দ-দুটো যদিও এই ধারণা ফ্রয়েডের লিবিডো ধারণা থেকে খুব-কিছু ফারাকে নয়। ফ্রয়েড যৌনতাকে একটা স্বয়মভূ ব্যাপার ভেবে এগিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর ‘আমি’ হয়ে গেল ‘লিঙ্গ’। মানুষের সৃজনশীলতা, ফ্রয়েড বলেছিলেন এই লিঙ্গবোধ থেকে চাগায়। এ থেকে কিছু সরে এসে, এ-যুগের তত্ত্বদর্শী মিশেল ফুকো বললেন, সমাজের যে-কোন প্রবৃত্তিগত ক্ষমতার সম্পর্ক এবং যৌন-সম্পর্কগুলো, সরাসরি আড়ালে বা আপাত-অযৌন মনে হলেও তা আসলে প্রতাপেরই স্ফূরণ। আমি এসবের কোনোটাই অগ্রাহ্য করছি না, কিন্তু যদি যৌনতা বলতে এখনো শুধু জৈবিক কামতাড়নাকেই ইঙ্গিত করা হয়, দুঃখিত, ঈশ্বরের মতো তথাকথিত যৌনতাকেও আমার ভাবনার ভারসাম্যে কোথাও বসাতে পারছি না। কেননা, ঈশ্বরের কথা বাদ দিলেও, সেই ‘যোনি’-উদ্ভূত যৌনতা আমার কাছে ততখানি যথার্থ, তার অনেক বেশি কল্পনা। একটা নিরাবয়ব ফোর্সের মতো আমার কাছে যৌনতা। এটাকে যে-যেমনভাবে ভাবতে চাইবে, তার কাছে তা-ই যৌনতা। কেউ নারীর পায়ের টো থেকে চুলের ঘ্রাণ অব্দি সর্বত্র যৌনতা পায়, কেউ-বা-যেমন উদয়ন ঘোষ, —কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বা লতা মঙ্গেশকরের গলা শুনেও সেটা ফিল্ করেন। আমার এক বান্ধবীকে দেখতাম, সুন্দর-কিছুর রসময় বর্ণনাই তাকে বেসুধ করে ফেলত, জাগতিক যা-কিছু শুধু কল্পনায় ছোঁয়া যায় অথবা অনুপম কোনোকিছুর স্বপ্নই তাকে অরগ্যাজমে পৌঁছাতে দিত। ‘এই মৃত্যু উপত্যকায়’ সে-বিবরণ আছে। আমার কাছে যৌনতা খানিক ঐরকম। যৌনতা শব্দের উচ্চারণ-মাত্রে যে আমার লিঙ্গ বা যোনি মনে পড়ে ঈশ্বর বা অদৃশ্য-শক্তি বলে ভাবি, যে আমাকে ক্রিয়েটিভ রাখছে, আমার ‘আমি’কে স্টিয়ার করছে, হোক সে ‘অহং’, কিন্তু সেই সত্য তো আমি অনুভব করছি! সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে তথাকথিত ‘কামুক’-রাই এগিয়ে। যৌনতা, হ্যাঁ, আধুনিক অভিধায় তো তা-ই বলব । আসলে এ-দেশে, বহির্বিশ্বেও ‘তত্ত্ব’ হিসেবে যৌনতা এখন এমন পিলপিলে পর্যায়ে আছে যে বিষয়টি উত্থাপন করাই দুরূহ এবং ঝুঁকির। পিতৃতন্ত্র আর ধর্মের ট্যাবু আমাদের গবেষণা আর জ্ঞানার্জনের ফাটক রুদ্ধ করে রেখেছে । ধর্ম বা আধ্যাত্ম নিয়ে আমরা যতটা ভেবেছি, অনাস্থা আর অস্থিরতার পাল্লা যেন ক্রমশ ভারী হচ্ছে। সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেব নেই, কিন্তু অনুমান করি অ্যান্টি-আরবান মানসিকতায়, নাস্তিকদের দিকেই যেন ভিড় বাড়ছে। যুক্তির কাছে পরাস্ত প্রফেটদের দাঙ্গা-উৎপাদক শাস্ত্রের উল্লাস। ঐ ধর্ম নিয়ে যতখানি মেতেছি আমরা, তার চেয়েও বেশি দরকার যৌনতা নিয়ে । এথোপোয়েটিক্যালি ভাবতে হবে ব্যাপারটা নিয়ে। ফ্রয়েডের ‘সৃজনশীলতা’-র ব্যাখ্যাকে নারীবাদীরা মনগড়া বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেও, ভাবতে হবে নতুন করে। কেন-না, ‘মন’ তো বস্তু-নিরপেক্ষ অন্য কিছু না। হ্যাঁ, ‘কামশক্তি’ অর্থে নয়, ‘কর্মপ্রেরণা’ বা ‘সৃজনশীলতা’ হিসেবে যৌনতাকে আমি মান্য করি। এ সব কথা বলতেই ‘যৌনতার নবমুক্তি’ সংকলনটা করেছিলাম। ওতে সার্ত্রর একটা লেখার অনুবাদ ছিল। এছাড়া আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সন্দীপন, উদয়ন, সমীর রায়চৌধুরী, মলয়, কমল চক্রবর্তী, বারীন ঘোষাল প্রমুখের লেখাও ছিল।

‘ছোটোলোকের শব্দলোক‘ নামটা কি মলয় রায়চৌধুরীর ‘ছোটোলোকের ছেলেবেলা‘ থেকে তুলে নেওয়া…? তোমার স্ল্যাং অন্বেষার বীজ কি এখানেই পোঁতা হয়েছিল… যা মহীরুহ হয় ‘বাংলা স্ল্যাং সমুচ্চয় ঠিকুজিকোষ্ঠী‘-তে?

আমি উপন্যাস বা গদ্য লেখালেখির বাইরেও যা-কিছু করেছি, সবই কিন্তু সজাগভাবে, যা আমার লেখালেখিরই অঙ্গ বা অনুষঙ্গ। আর, আমার লেখার সমস্ত ভাষা আর তরতিব নিজস্ব যাপন থেকে আহরিত। যাপনের বিভিন্ন স্তরে যে-সব ঘটনা বা অভিজ্ঞতা বিভিন্ন সংবেগ ও গুরুতা নিয়ে হাজির হয়েছে, লেখায় সেগুলোকে পুনরুদ্ধার ওরফে লালন করে এসেছি। স্ল্যাং বিষয়ে সন্ধিৎসু হয়ে ওঠাটাও আমার ভাষা-জিজ্ঞাসার একটি অঙ্গ। বাংলার মূল ভূখণ্ড থেকে জোরাজুরি বাবদ কর্তিত এক বাঙালিপ্রধান বিহারি-ঝাড়খণ্ডি জেলার এক অতিশয় বেপোট কলোনিতে ‘তা’-পাওয়া এক ট্যাশ বাঙালি লেখকের সারাজীবনের আহৃত শব্দই মগজের আকুলি নিয়ে উঠে এসেছে আমার ওই ‘বাংলা স্ল্যাং : সমুচয় ঠিকুজিকুষ্ঠি’ গ্রন্থে। হ্যাঁ, ‘ছোটোলোকের শব্দলোক’ বইটিতে ঘটেছিল তার ডিম্ব-প্রকাশ। হতে পারে মলয়ের ‘ছোটলোক’ শব্দটি নামকরণে সাজশ করেছিল। সেটা কোনো গুরুত্বের কথাও নয়।

পাগলনামাতে অনেক পাগলের সম্মীলন… কৃষ্ণগোপাল মল্লিক যেমন আছেন তেমনই হালের অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়… তোমার জীবনের দেখা বহুবিচিত্র পাগলামির ভাঁড়ার থেকে কিছু খালি করো…

একদিন বারীন ঘোষাল ঘিলুতে ঢোকালেন, দ্যাখ, বাঙালিকে মাঝেমধ্যে একটু ঘেঁটে দিলে এ জাতের সামান্য উন্নয়ন হতে পারে। ফস করে লুফে নিলাম ফন্দিটা। বের হলো ‘শহরে’-এর পাগল সংখ্যা, ২০০৪। পড়ে, বারীনদা লিখলেন, ‘কাগজ জমিয়ে দেবার ব্যাপারটা কেউ তোর কাছ থেকে শিখুক। ঘ্যামা ঘ্যামা প্রবন্ধ জড়ো না করেও, সৃজনশীল সাহিত্য জড়ো না করেও শুধু পাগলামি দিয়ে এমন অসাধারণ হাওয়া বওয়ানো বাওয়াল খাড়া করা যায় তা না দেখলে বিশ্বাস হতো না। পাবলিক পাগলামো খুব খায়। পাবলিক শুদ্ধ সাহিত্যে বিরক্ত। দিন পাল্টেছে। বিশ্বায়নের ধাক্কায় তরুণ শিল্পীর মার্কিন চেতনায় উখড়ে যাওয়ার বিপক্ষে সাহিত্যিকের নিজের আওতায় এই অক্ষরহরণ বহুদিন মনে থাকবে।’ বারীনদা এ সংখ্যায় কার লেখা পড়ে শেষ উক্তিটা করেছিলেন? এই সংখ্যায় প্রকাশ পেয়েছিল মলয় রায়চৌধুরী, ইলিয়াস, সন্দীপন, বারীন, কমল, সমীর, তপোধীর ভট্টাচার্য, কলিম খান এবং উদয়ন ঘোষের লেখাও; রাজীব সিংহ ও সুবীর সরকারের লঘু উপন্যাস, এবং অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায় আর সুজয় বিশ্বাসের রচনাও। কিন্তু, সমস্ত সরিয়ে রেখে উনি মজেছিলেন আমার ‘পাগলনামা’ উপন্যাসে। উনি এ নিয়ে বিশদে লিখেওছিলেন। কী ছিল এই উপন্যাসে? ছিল রবীন্দ্রনাথের পাগল দাদাদের কথা, ছিল কৃষ্ণগোপাল মল্লিকের লাজবাব পাগলামির সারসংক্ষেপ, অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যাযের একটি চিঠি, আর ছিল ছত্রে ছত্রে নিজের পাগল রাজধানীর যাবতীয় আসবাব রাস্তায় উলঙ্গ করে দেবার বেহিসাব আকুলি। এতেই খেলা জমে যায়। পদে পদে বাঙালিকে নিয়ে শ্লেষ ও স্যাটায়ার। বাঙালি জাতটাই বেশ মজাদার কিনা। প্রচণ্ড মিল শেক্সপিয়রের একটি চরিত্রের সঙ্গে। হ্যামলেট। একদিকে গগনচুম্বী বাচালতা ও আত্মম্ভরিতা, অন্যদিকে আত্মালোচনা ও আত্ম-নাকচ;— এতেই বাঙালি বিশ্বের অগ্রনায়ক। মানবেতিহাসে বাঙালির সমর্ম অবদানের পরিধি নেই। আবার এই বাঙালিই সর্বময় কুচুটে, লেংগিপ্রিয়, পরশ্রীকাতর। এ ব্যাপারে আমরা নীরদবাবুর ‘আত্মঘাতী’ অভিঘাতটিকেও আমরা লাই দিয়ে ফেলি। এটাই বাঙালির ট্র্যাজিক ফ্ল। হ্যামলেটের মতই বাঙালি মাতৃনির্ভর। পলোনিয়াসকে খুন করে ফিরলে হ্যামলেটকে ওর মা বলেছিল, ‘পাগল কোথাকার!’ মার কাছে সব ছেলেই তো পাগল, সব বাঙালি পুঙ্গবই মায়ের কাছে ‘খোকা’। আসলে বাওরামি কোনও ব্যারাম না। অযুক্তির তুলনায় যুক্তির যে খুব-একটা উপযোগিতা বা গুণ আছে, তাও নয়। ‘ম্যাডনেস অ্যান্ড সিভিলাইজেশন’-এ ফুকো পাগলামিকে রোগ না বলে যুক্তি ও অযুক্তির মিশ্রণ বলেছেন। আসলে দুই জগতের ‘চেতনার নিজস্ব বলয়’ এতটাই আলাদা যে দুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে বোঝাতে নারে আপনারে। এই বোঝা না-বোঝার স্তব্ধতাই হলো বর্তমান পৃথিবীর বৈশিষ্ট্য। পাগলামি বা খ্যাপামি বাঙালির মজ্জাগত। জীবনের প্রত্যেক অংশে প্রত্যেক বাঙালিই কোনো না কোনভাবে আকুলতায় জড়িয়ে আছে। কেউ নাটক পাগল, কেউ গান পাগল, কেউ বই-পাগলা তো কেউ বউপাগলা। বাঙালি একদিকে হীনমন্য, ক্ষুদ্রচিত্ত, হাড়কিপ্টে; আবার বাঙালিই সমগ্র ভারতবাসীকে শিখিয়েছে কিভাবে স্ব-উপার্জিত অর্থ ও জমি দান করে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ও অনাথালয় বা এক-একটি লিটল ম্যাগাজিন গড়তে হয়। এই পাগলামি আসলে সেই সাধনা সেই সব্বনেশে প্রেম সেই প্যাশন যা এক সৃষ্টির থেকে আরেক সৃষ্টির পানে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় রবীন্দ্রনাথকে, এক আরম্ভের থেকে আরেক আরম্ভের দিকে ছোটায় বিনয় মজুমদারকে, এক মানুষের থেকে আরেক মানুষের দিকে ঠেলে দেয় ঠাকুর রামকৃষ্ণকে। বাঙালির বেঁচে থাকার অবলম্বনই এই পাগলামি। ইন্টার-ডিসিপ্লিনারির চতুরন্ত টপকে বাঙালি এখন সারা বিশ্বের উঠোন দাপাচ্ছে। রাজনীতি, খেলার মাঠ, সাহিত্য, সিনেমা, গান, বইমেলা, লিটল ম্যাগাজিন, প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা, চতুর্দিকে বাঙালির ধুমা অ্যাটাক। সর্বত্র তার বুম্বাচাক! থিওরি অব কেঅস। যুক্তিভাঙার নেশামাত্রে মন মানছে না বাঙালির। এলোমেলো করে দে মা, লুটেপুটে খাই। হয়ে যাক পাগলামির নতুন দখলতি। হুররে! এসবই ছিল পাগলনামায়।

‘গল্পকবিতা‘-য় তো তুমি লিখেছ? কৃষ্ণগোপাল মল্লিকের সঙ্গে তোমার কীভাবে আলাপ… বন্ধুতা ছিল?

কৃষ্ণগোপাল মল্লিক, কৃষ্ণদা ওরফে গোপালদা আমার তিনখানা বইয়ের প্রুফ রিডার। দ্য স্টেটসম্যান-এর চাকরি ছাড়ার আগে রাজা সুবোধ মল্লিকের ‘দায়াদ’ কৃষ্ণগোপালের পরিচ্ছদ ছিল ফিনলের আদ্দির পাঞ্জাবি, ধপধপে ধুতি, গোপালের আ-বাহু গেঞ্জি, সবসময় খড়ি-শাদা, পকেটে ভাঁজ-চারের কেলিকা রুমাল। পায়ে নরম সোলের শৌখিন চটি, চুল হরদম পরিপাটি. বাঁদিকে সিঁথি। তেল চুক্চুকে অথচ ফাঁপানো টেরি. সদ্য কামিয়ে-আসা গাল। বাঁ-দিকের বুকপকেটে কুড়ি প্যাকের পানামা, দেশলাই। সেই কৃষ্ণ গোপালের মানসিক ক্ষমতা ছিল ঐশীপ্রমাণ। সম্পাদক ছিলেন বাঘের মতন, লেখক হিসেবেও লাজবাব। ১৯৬৭ সালের এই কে জি মল্লিককে আমি দেখিনি। নামও শুনেছি আরও অনেক পরে। ‘অধুনা’ আর ‘গল্পকবিতা’-র নেশায় ‘দি স্টেটসম্যান’-এর বড়ো চাকরি ছেড়েছিলেন কৃষ্ণদা। গল্পকবিতা’ যেদিন বন্ধ হলো, ১৯৭২, বাজারে সেদিন ৮৭ হাজার টাকা দেনা। রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটের টাকা দিয়ে ৫০-৬০ হাজার শোধ, আর বাকি শোধের জন্য তখন ড্রয়ার খুলে পুরনো দলিল-দস্তাবেজ হাটকচ্ছেন। সিন্দুক খুলে হাতড়াচ্ছেন ভারী ভারী গয়না, হীরে, জহরত, চুন্নি, পান্না, মোগল আমলের মোহর, বংশানুক্রমে সিন্দুকবন্দী এন্টিক, বাড়িতে অশান্তি, চেঁচামিচি, আর উনি মেজাজ বেশি খচে গেলে গোলদিঘির পারে গিয়ে বসে থাকতেন। এই কৃষ্ণগোপালকেও আমি দেখিনি। অথচ, এই মানুষটিকে আমি খুব কাছে থেকে দেখেছি। সেটা ১৯৯২ সালের পয়লা এপ্রিল, প্রথম আলাপ হচ্ছে যেদিন, অবিকল সেই মাসর-ওঠা গামছি (লুঙ্গি?) আর খর্বকায় জীর্ণ ফতুয়া। হাতে চিনি-গোড়ানো বাসি রুটি। না-ব্রাশ শাদা চুল। ঋজু। তীক্ষ্ণ নজর। আর সর্বজন-খ্যাপানো সেই এক চোখে করুণা আর আরেক চোখে ব্যঙ্গ মিশেল খিটখিটে হাসি। এই গোপালদাকেই আমি চিনেছি, মিশেছি, ভালো লেগেছে, বিরক্তও হয়েছি তাঁর ব্যবহারে। সে অনেক কথা, অনেক স্মৃতি, অনেক মজা, অনেক কান্না। স্বল্পে বোঝানো যাবে না। তবে, তোমার প্রশ্নে একটা তথ্য ভুল। আমি কখনো গল্পকবিতায় লিখিনি। যতদিনে লিখতে শুরু করেছি, ততদিনে তো পত্রিকাটা মরে ভূত।

ধানকাঠের তয়খানার পূর্বসূত্র কী ?

হ্যাঁ, ভালো কথা, যেন যা-যা লিখেছি সবের পেছনেই কোনো না কোনো ইঁদুর-হত্যার কাহিনি লুকিয়ে আছে। থাকার কথা অবশ্যই। ফ্রয়েড যেমন বলতেন, ‘আমি বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে যেখানেই পৌঁছই, দেখি এক কবি বসে আছে।’ লেখকের কাছে এর চেয়ে বড়ো পূর্বসূত্র আর কী? যা যা লিখেছি, সবেরই পেছনে একটা যুক্তি রেখে যাওয়া। এক একজন লেখককে দেখি, একটা ঐতিহাসিক, দুটো সামাজিক, তিনটে প্রেমের, দুটো পারিবারিক, একটা দেশাত্মবোধক এরকম উপন্যাসও লেখেন। যদিও আজ এভাবে লেখা মানে একটা মৃত সাহিত্যধারার রেওয়াজ মাত্র। যাঁরা ফি মুহূর্তে নতুন নতুন লেখা লেখেন, তাঁদের কাছে এক একটা লেখা মানে এক একটা segment. কিন্তু আমার ক্ষেত্রে আদৌ তা নয়, আমার সমস্ত লেখালেখি আসলে একটা বিরাট continuation-এরই খণ্ড খণ্ড অংশ, অথচ তা সে-অর্থে monocentric-ও নয়। বরং পাঠকও প্রতিবার তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পালটে, লেখকের angle of incidence ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে চেষ্টা করেন তাঁর এই কন্টিনিউয়েশনের পরিবর্তনকে। ‘ধানকাঠের তয়খানা’ তেমনি এক সম্পাদ্য। শুধু লেখার ভাষাশরীর, শব্দবয়ন, বাক্য বিন্যাসে নতুন এক কসরত রয়েছে। উপন্যাসটি প্রথমে ভিন্ননামে গল্পকারে ‘কৌরব’-এ বেরিয়েছিল, তখুনি কেউ কেউ বলেছিলেন, এর ‘গদ্যে’র কথা। গদ্য, ব্যস, তার বেশি মার্ক্স এই উপন্যাসকে আমি নিজেও দিই না।

আত্মবিস্তৃত ফিসৃত বোলো না… বাঙালি বাংলার ঐহিত্যকে ভালোই মনে রাখে… দেবু‘দা… দেবজ্যোতি রায়–এর একটা সাক্ষাৎকারের পুরোটা জুড়ে বারবার ‘বাংলা‘ অর্থাৎ বেঙ্গল কান্ট্রিকে কেন ফিফটি থেকে সিক্সটি করা হল এ নিয়ে প্রতিবাদ আছে… এ-সব তো তোমার নজরে আসে না… ধানবাদের স্টেশনের ঠেক, খালাসিটোলা, বারোদুয়ারি কোন কোন স্মৃতি মনে পড়ে…

ছোটোবেলা থেকেই আমি পাগল ও মাতালকে অতি ভয় পেতাম। ভাবিনি নিজে কখনো মদ খাব। কিন্তু বিরাশির বইমেলায় ঢুকে সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। প্রথম আলাপীর নাম সোফিওর রহমান। ওকে জানতাম অক্ষরের পাতায়। আমারই মতো আউটসাইডার, মোকাম মেদিনীপুর, তেরেপাখিয়া পল্লী। পাক্কা চব্বিশ ক্যারেট মাল। ভয়ানক মিশুকে আর ঠেকবাজ। আমার চেয়ে ৬-৭ বছরের বড়ো অন্তত, বিবাহিত, আর একটা বাচ্চাও আছে, তদুপরি এক এয়ারহোস্টেসের সঙ্গে ইন্টুমিন্টু চালাচ্ছে। তখুনি পাকাপোক্ত কবি, আনন্দবাজারে লাইন করে রেখেছে, সুতরাং পাকা সে অভিজ্ঞতাতেও। একটা পার্মানেন্ট লজ নিয়ে রেখেছিল এম জি রোডের মোড়ে। ওর কাগজ ‘পঞ্চমা’ ওখান থেকে প্রসূত হতো। সারাদিন এ-কবি সে-কবির বাসা, সন্ধে হলেই আনন্দবাজার। সোফিওর, সোফিওর, ওই ছিল আমার টিপস্টার। ঘোড়বাজির তামাম চোরা চোরা খবর ওর কাছ থেকেই হাসিল। সোফিওরই আমাকে কফিহাউস, আবাপ চেনায়। সুনীল, শীর্ষেন্দু, বিমল কর। উরিব্বাস, সে কী উত্তেজনা! শেষে ওর কেয়ার অফে যে দলটাকে পাই, এক-একজন তখুনি আশির দশকের ধুরন্ধর কবি— শ্রীধর মুখোপাধ্যায়, নাসের হোসেন, মল্লিকা সেনগুপ্ত, ঈশিতা ভাদুড়ি। আমি আনকোরা, চুনো। ওরাই একদিন গাঁজা পার্কে নিয়ে গিয়ে আমার নথ ভাঙল। জীবনে প্রথম মদ, হকহকিয়ে বমি করে মল্লিকার শাড়ির আঁচল বরবাদ। সোফিওরই কাঁধে চড়িয়ে প্রথম নিয়ে গেছিল খালাসিটোলা। একটু আগে শক্তি সপারিষদ উঠে গেলেন, একই টেবিলে অল্প সাফি মেরে আমি, সোফিওর, শ্রীধর, তাপস। অনেক বেলেল্লাপনা। এরপর শ্রীধর একদিন আমাকে নিয়ে, সঙ্গে পৃথ্বীশ গাঙ্গুলী। উনি স্কেচ এঁকে দিলেন আমার কাগজের জন্য। ঈর্ষায় ছিঁড়ে ফেলল জনৈক পুলিশ মাতাল। বারদুয়ারীর স্মৃতি অবশ্য ধূসর। ‘জোখিম কোরকাপ’-এর মেঘনাকে নিয়ে ছোটো ব্রিস্টল, অলিপাব বেশ কয়েকবার। ধানবাদের প্রচুর মালের ঠেক আমার স্বপার্জিত অভিজ্ঞতা। থাক। কত কী বলার আছে, এসব আর কী বলি।

তোমার লিভারের হাইমেন ফেটে যাবার শুরুর দিকের দিনগুলির কথা তো শুনলাম… কিন্তু ভার্জিনিটি মানে বস্তুগত দিক থেকেই বলছি, মানসিক ভাবে নয়… বস্তুগতভাবে ভার্জিনিটি হারানোর আগেই তো অধিকাংশের মানসিক ভার্জিনিটি যায় যদিও… তো এই নথ ভাঙল কখন… মনে পড়ে কিছু?

দাঁড়াও, দাঁড়াও, এই ধেড়ে সমাজে এসব খোলা প্রশ্ন আজও গর্হিত। অন্তত, শিল্পী-লেখকরা যত বড়োই ধাউড় বা পুঁটে শয়তান হোক না কেন, খোলাখুলি এসব প্রশ্নমালার জবাব দেন না। এত দ্বিধা, যেন তাদের অন্তর্বাসই খোলা গেল বুঝি! অনেকে সন্দীপনই বেশি পড়ে যেহেতু সেক্সের গল্প থাকে, কিন্তু তুলনা বা কবুল করার সময় ঢপ দ্যায় যে ওঁর চেয়ে নবারুণ অনেক বেশি সুখপাঠ্য; কেননা নবারুণে খিস্তিখাস্তা বেশি হলেও সেক্স থেকে মুক্ত। কমবয়সে প্রত্যেকেই পানু পড়েছে, বি এফ দেখেছে, কিন্তু বড়ো হয়ে বলে, ছি ছি, পর্ণো? সন্দীপনদা প্রকাশ্যেই বলতেন, যৌনসম্ভোগের চেয়ে মাস্টারবেট করে বেশি সুখ পাই। এটা আমাকেও একাধিক দফা বলেছেন। সন্দীপনকে টিভি প্রোগ্রামেও কবুল করতে শুনেছি, হ্যাঁ, আমি তো পর্নোগ্রাফি পড়েছি। পাশে-বসা সুবোধ সরকারের মুখ তখন দেড়েমুষে কাঁচুমাচু। যেন তিনি পড়েননি। আসলে এটা, সক্কল ভদ্দরনোকের ভয়ের কারণ। নিজের ল্যাংটোপনাকে হ্যাঙ্গারে ঝুলোতে পারার হিম্মত অনেক বঙ্গপুঙ্গবের নেই। যাই হোক। নিজের কথা বলি। হুটহাট যৌনসম্পর্ক হয়ে গেল, তা তো আর নয়। জন্মের আগে জন্মাবার প্রস্তুতি তো থাকেই। দীপ জ্বালার পূর্বে সলতে পাকাবার কাজ। সে সময়টা বাদ দিলে চলে? সেসবের সৌকর্য, সূক্ষ্ম ও জটিল ওজঃ নিয়েই তো পরবর্তী কালের তামাম হিশেবে নিকেশ, ভাবপ্রকাশের স্বাচ্ছন্দ্য, সমৃদ্ধি ও আনন্দ। তো, আমার প্রথম মুঠ মেরে দিয়েছিল, আমার চেয়ে দেড় বছরের বড়ো, মেজদা। সেবছর আমি ক্লাস নাইনে, তখনও ভাবতাম মেয়েদের একটাই ফুঁটো। এমনধারা বোকা ছিলাম আমি। তখন মনের মধ্যে, শরীরে যৌন জ্ঞানবিজ্ঞান উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে সদ্য, চুপিসারে, প্রত্যূষার আলা ফুটিবার পূর্বলগ্নে সোনার শাড়ি পরিহিতা ঊষাসুন্দরী দিগম্বরে দেখা দিয়েছেন সবে। এসব জ্ঞানবিজ্ঞান আসেও দিব্বি, মনকে জানান না দিয়ে, চোরাপথে। রঙিন ফানুস, খাট্টা আমচুর, মিঠে লংকা আর ফেনানো ঘামাচি নিয়ে। আর এসব যৌথবদ্ধভাবে এলে শরীর ঢ্যামনা আর তিষ্ঠোতে পারে না। তখন শুধু ঝড়। থেকে থেকে ঝড় আর বাওয়া ডিমের মতো বেমালুম বেমতলব বারিপাত। এই সময় হঠাৎই দৈবযোগে হাতে এসে যায় নবকল্লোলের একটি শারদ সংখ্যা। আমি প্রথম স্বহস্তে মাস্টারবেট করি ওই শারদপত্রে ছাপা হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের ‘সাবিত্রী বৈষ্ণবী’ নামের একটি অতি হাস্যকর অথচ রগরগেতম নভেল পড়ে। কালক্রমে আমার মাধ্যমিক টাইমপাসের অমোঘ সঙ্গী হয়ে দাঁড়াল ওই বৈষ্ণবী। গোটা উপন্যাসে যে দ্বাদশ দফা দ্বাদশতর বিধিতে ধর্ষিত হয়ে শেষে বৈষ্ণবী হয়ে হাঁফ ছাড়ে। কিন্তু এহেন বিপাকে একাধিক প্রেমিকা নাহলে তো জীবনের উপহাস, সেটা অবশ্য পেতে পেতে স্নাতককোত্তর বয়স পর্যন্ত ওয়েট করতে হয়েছিল। তোমাদের একালে কামমহারাজ এতখানি ওয়েট করান না। তারপর মধ্যবিত্ত বাড়ির বাঙালি ছেলেদের একমাত্র যা কৃত্য, অর্থাৎ প্রাইভেট টিউটার হয়ে নীড়ে নীড়ে নীড়খোঁজা পাখির তালাশ। আমার জীবনে, সেই এক-দেড় বছরে, বললে বিশ্বাস মানবে না, গুণে গুণে উনিশটি অন্তত কন্যা আমার তরুণীর বৈঠা বয়েছিল। হ্যাঁ, তখন রেগুলার ডায়েরি লিখতাম। আজ কে হাঁ চোখে চাইল, আজ কে হাত ধরতে দিল, কার জামার তলায় হাত ভরে শিউলি কুড়োলাম, সবই। কিন্তু, বিশ্বাস করো, তখনও অবধি, ঐ তুমি যাকে নথ ভাঙা বলছ, সেটা ঘটেনি। দেখতে দেখতে জীবন একজাই পালটি খেয়ে গেল। এক অতি ঘোর মধ্যরাতে আমি বাড়িছাড়া হলাম। গিয়ে উঠলাম প্রেরণার বাসায়। তারপর দীর্ঘ ছ-বছর আর বাড়ি ফিরিনি। প্রেরণার সঙ্গে আমার লিভ টুগেদার গোছের একটা কিছু হয়েছিল। শেষাবধি সেটা সেই পচা সংসারের ছকেই বাঁধা পড়ে গেল। ব্যস, এই পর্যন্তই বলা গেল। সুযোগ সময় মতো আমার জীবনের অন্য নারীর গল্পগুলোও একদিন শুনবে।

যৌনতা এবং স্ল্যাং এমনই দুটো টুলস্ যা সবাই জানে এবং ব্যবহারও করে কিন্তু বিস্তর ছোঁকছোঁকায়, এখন তুমি যখন ২০০৩ এর ‘যৌনতার নবমুক্তি‘-র পর ২০০৬ এ আবার ‘যৌনতা: সমুচয় তত্ত্বতালাশ‘ এবং ২০০৫–এ ‘ছোটলোকের শব্দলোক‘-এর পর ২০০৭–এ আবার ‘বাংলা স্ল্যাং‘ বের করলে তখন কী প্রাণনা ছিল… যৌনতা–খিস্তিখাস্তার সুড়সুড়ি দিয়ে বাজার দখল? নাকি সমাজের জড়তাকে ধাক্কা দেওয়া? নাকি ব্যক্তিগত সো কলড পার্ভার্সন?

যৌনতা শুনলে মনে হবে স্বাধীন কল্পনার চান্স নেই— যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং গোছের। বাংলায় তাহলে যৌনতা বা যৌনতাশ্রিত ভুরি ভুরি লেখার নজির থাকত। কিন্তু, তা তো আর নয়। বাংলায় যে কজন বিরল লেখক যৌনতাকে আশ্রয় করে লিখেছেন, এবং উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাঁরা যৌনতাকে হাজির করেছেন as they ought to be. শিল্পে-সাহিত্যে যৌনতা শুধু বাহ্যদৃশ্য বা ঘটনা নয়, তার তিনটে বিষয়— চরিত্র, আবেগ আর ক্রিয়া। এগুলো ভেতরকার জিনিস । যে-কারণে পাকা লেখক-শিল্পীদের সাহিত্য-শিল্পে ‘যৌনতা’ বিবর্তিত হয়েছে মানুষের জীবন, জীবনের মানসিক, আত্মিক আর দৈহিক আচার। আমার লেখায় সেটা এসেছে wit, taste, imagination, fancy, feeling এসবের বাহনে চড়ে। সেখানে কোনো অশ্লীলতা বা পর্ণোগ্রাফি নেই। আমার কোনো উপন্যাস পড়ে, কোনো পাঠকেরই শিশ্ন কিন্তু একটি বারের জন্যও স্টিফ হয়নি। বাজ অব্দি করেনি, এক বারও, নট ইভন আ সিঙ্গল মিলিমিটার। তাছাড়া আমি মনে করি, এখনকার বাংলা উপন্যাস-গল্পে যৌনতাকে হাজির করা হচ্ছে কেবলমাত্র সুড়সুড়ির অনুষঙ্গ হিসেবে। পাঠক জেনে বা না জেনে তাতে গোত্তা খাচ্ছে শুধু। চারিদিকে প্রকৃত যৌনতার হাহাকার, আমাদের দেশের প্রাচীন যোজনগন্ধ আজকের নরনারী সম্পর্কে কোথায়! আজ যৌনতা অনেক বেশি কৃত্রিম। ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশন্স-এর সেখানে কোনো স্থান নেই। অথচ যৌনতা নিয়ে লেখালেখি ব্যাপারটা সৃজনশীল কল্পনা বৃত্তিরই কাজ। তা বাস্তবের হুবহু অনুকরণ বা প্রতিরূপ নয়,— যৌনতার অন্তর্বস্তু লেখকের মনে যেভাবে প্রতিভাত, তারই প্রেজেন্টেশন্। লেখার যাদু লেখকের বুদ্ধিতে নয়, অনুভবে, কল্পনাবৃত্তিতে। শিল্প সত্যের রূপাভিব্যক্তি, সত্যের ধারণামাত্র নয়। আসলে, অভিজ্ঞাত অভিজ্ঞান থেকেই যৌনতাকে দেখা দরকার, নচেৎ অন্যান্য দেখাদেখির মতোই যৌনতার জগৎটা কিন্তু অন্ধকার আর মায়ায় ঢাকাই থেকে যাবে। মায়া সৃষ্টিতে দক্ষ না হলে বড়ো সাহিত্য হয় না। এটাই হল, অমিয়ভূষণের ভাষায়, সত্ত্বগুণ। যৌনতাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করা খুব দুরূহ। সবাই পারেন না। এটা এস্থেটিকের ব্যাপার। এটা আঠারো শতকের আগে অব্দি পিলপিলে পর্যায়ে ছিল। আঠারো শতকে এসে প্রথম শব্দ পাচ্ছি ‘এস্থেটিক’। যদিও ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশনের অটোনমি সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত যৌনতা নিয়ে খাঁটি এস্থেটিকের জন্ম হয়নি। ভেবে দ্যাখো, বুডিজম গিলেই কিন্তু ভারতবর্ষ সেক্স ভুলেছিল। ভুলেছিল রসশাস্ত্র, মুদ্রাব্যবস্থা, বাণিজ্য। সমাজের এলিট তবকা রাতারাতি মেতে উঠেছিল স্যালভাশনের ঠেকায়। তিন-চারশো বছর ধরে আকখা মুলুক জুড়ে শুধু চৈত, বিহার আর ধর্মসংঘ। রতি-রস-মুদ্রা-বাণিজ্য রসাতলে গিয়ে জেগে রইল, মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যা ছিল শ্রেষ্ঠ আকর সেই বেদ-এর বিরোধী এক ধর্মসার দর্শন— ‘বুদ্ধতত্ত্ব’। সমাজ তাতে কী পেল? ঘণ্টা। বরং হারাল অনেক। দেব-দেউল পুতুলডলে দেশ ভরল, সেক্স-পরিপন্থী সমাজে নেমে এল ঘোর নষ্টেন্দুকলা,— পারভারশান, ফ্রিজিডিটি, নন-কাল্টিভেশন আর ইনারশিয়া। এমন এক দুরূহ বিষয়কে নিয়ে লেখালেখি, একে তুমি নিছক বাজারদখলের আসবাব ভাব? আর আমার স্ল্যাং অন্বেষার কথা বলছ? এর পেছনেও আমার আত্মিক আৰ্জ। কিছু বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম বাদ দিলে, স্ল্যাং নিয়ে বাংলা ভাষায় সিরিয়াস ভাবনাচিন্তা খুব-একটা দেখা যায়নি। এ-ভাষায় কোনো নির্ভরযোগ্য স্ল্যাং-অভিধানও এযাবৎ গ্রন্থিত হয়নি। এর পেছনে ভয়, লজ্জা, কলুষিত হবার আতঙ্ক— কী কাজ করছে? মানুষের নিজের কাছে কোনো লজ্জা নেই। নিজের ভেতর সম্পূর্ণ নগ্নতা সে কতবার মেলে ধরে! ইদানিং যৌনতার, কামনার অলিতে-গলিতে কত নিপুণ ও স্মার্ট হাঁটাচলা! কিন্তু সেই অন্তঃকরণ পদ্ধতি সে যখন তার দক্ষতায় যোগ্যতায় খুঁজে এনে শিল্পে বসায়, তখন তাকে রক্ষণশীল পাঁচিল বলে তার প্রকাশকে বন্ধ করে দেয়। হয়ত ‘ভয়’ই কাজ করে তার পেছনে। সৃষ্টির উদ্ভব রহস্য, উৎপাদনের গূঢ় গলি খুলে যায় তবে অনেক না-জানা না-দেখা মুখোশহীন মুখ ধরা পড়ে যাবে। পাশ্চাত্যের এনলাইটেনমেন্ট আর আর্থসমাজ আমাদের যে লবেদা পরিয়েছে তার দৌড়ে আমাদের প্যাকেজিং হয়েছে আধুনিক। তাই বোধহয় এতদিন বাংলা স্ল্যাংয়ের অর্থ সংকোচন, অর্থবিকার, বিবর্তন, তার ইতিহাস ও ব্যাকরণের গলিঘুঁজি নিয়ে যথাযথ বা গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হয়নি। বিচ্ছিন্ন ভাবে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকজন ছাড়া ‘স্ল্যাং’গুলোর সংকলনে কেউ এগিয়ে আসেনি। মধ্যবিত্ত মাফিয়া শাসিত বাংলা সাহিত্যের বড়ো বড়ো প্ৰতিষ্ঠানগুলির ঐতিহাসিক নিশ্চুপতার কারণ তবু কিছুটা আন্দাজ করা যায়। অন্যদিকে লিটল ম্যাগাজিনের দুনিয়ায়, খুব নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তির সাধ আছে তো সাধ্য এই। আবার, বিদ্যায়তনিক বা আকাদেমি-স্তরে? — অজয়ের চরে সেই বিলম্বিত কচ্ছপগতি। সেখানে আবার সর্ষের মধ্যেও ভূত গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। পূর্বাচার্যদের বিরাসৎ ও চলমান স্রোতের বাইরে সম্পূৰ্ণ একক প্রয়াসে একজন গদ্যকার বাংলা স্ল্যাং নিয়ে কতদূর ও কী কী ভাবতে পারে— তার দৃষ্টান্ত ‘বাংলা স্ল্যাং: সমুচয় ঠিকুজিকুষ্ঠি’ গ্রন্থটি।

স্থানিক অতীত ঐতিহ্যের প্রতি তোমার দৃষ্টিভঙ্গী কীরকম… মুগ্ধতার?… অতীত কি কোনো ওয়াণ্ডারল্যান্ড? বর্তমানের ক্ষতর শুশ্রূষা? তোমার ‘ধানবাদের বিশিষ্ট বাঙালি’ বইটির সাপেক্ষে জানতে চাই…

বুঝেছি। তুমি প্রশ্নটা একটু ঘুরিয়ে ছুঁড়লে, যাতে তোমার সমর্থনেই উত্তরটা বুমেরাং হয়। না, ব্যাপারটা অত সহজ বা সোজাসাপ্টা নয়। ‘ধানবাদ ইতিবৃত্ত’ ছিল মানভূম বিভাজনের প্রথম ঐতিহাসিক প্রতিবাদ, আর তিন খণ্ডে ‘ধানবাদের বিশিষ্ট বাঙালি’ হল ধানবাদের বাঙালি-গৌরবের প্রথম সামাজিক প্রতিবেদন। দুটোতেই, বিশেষত দ্বিতীয় বইটিতে একদিকে চেনা ধানবাদের অচিন ঝাঁকিদর্শন যেমন মিলবে, অন্যদিকে তেমনি ধানবাদের একশো বছরের ইতিহাসকেও অনায়াসে ছুঁয়ে ফেলতে পারবেন পাঠক। আর, এদিক থেকে দেখলে, বঙ্গ-ইতিহাসের একটি অতিশয় ধনাঢ্য পরিচ্ছেদকেও সুস্পষ্টভাবে ধরতে পারবেন গবেষকরা। কোনো হীন নস্ট্যালজিয়া অথবা ছেঁদো সাম্প্রদায়িক সেন্টিমেন্ট এই দুই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। ভারতের মতো বিশাল ও বৈচিত্র্যময় দেশে আঞ্চলিক ইতিহাস-চর্চার একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে। দেশের জাতীয় জীবনের মূল সুরটি অবিকৃতভাবে খুঁজে পেতে হলে এহেন আঞ্চলিক ইতিহাস লেখার প্রয়োজনের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে কোনো অঞ্চল-বিশেষের প্রাচীন জনজীবন, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ইত্যাদি সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহের শ্রমসাধ্য কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হলে সেই ইতিহাসেই দাম আরও বেড়ে যায়। আগেই বলেছি, মানভূম বিভাজন আমার কাছে আজও এক প্যাং বা ট্রমার সমতুল। আমি কলকাতা বা বীরভূম বা কোচবিহারে জন্মালে ধানবাদের ইতিহাস লিখতাম না। সেই নিষ্ঠুর, করুণ, যাতনাময় ব্যবচ্ছেদ আজও আমাকে ব্যথিত করে। নিছক ব্যক্তি, সমষ্টি বা স্থানের ইতিহাস নয়, নিজের মাতৃক্রোড় ধানবাদের ফিরে না যেতে পারার সেই ঐতিহাসিক, দীর্ঘস্থায়ী ও পিরেনিয়াল ক্ষতই আমাকে দিয়ে এ দু-টি গ্রন্থ লিখিয়ে নিয়েছে।

অজিতদা, ‘রত্নিসুখের একক উপপাদ্য’ উপন্যাসে লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকের বিবিধ সংকটের কথা বলেছ, ধানবাদে বসে ‘শহর’ করতে গিয়ে কী যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তাই–ই কী এই উপন্যাসের প্রত্নকাঠামো…

উপন্যাসের নামকরণ নিয়ে অনেকের প্রশ্ন, সংশয় লক্ষ করি। সেটা বললেই কাহিনির আভাসও পেয়ে যাবেন পাঠক। এই রচনার উপপাদ্য একটি পত্রিকাকে ঘিরে প্রবীর মজুমদারের প্যাশন, তার পাগলামি, যৌনতা, যৌনসম্বন্ধ ইত্যাদি ইত্যাদি। নামটা, আমি চেয়েছিলাম এসবের সম্মিলিত ব্যঞ্জনা হোক। ‘মুঠ’ শব্দটা পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু ওটা নিলে পাঠক নিছক মাস্টারবেট মনে করবেন, তাই পরিহার করলাম। এরপর দেখলাম, মুঠমহাত শব্দটা পাচ্ছে। তার বাঁয়ে ‘রত্নি’ ও ডাহিন ভাগে ‘প্রগণ্ড’। ভারি ভালো লাগে, প্রেমেই পড়ে গিয়েছিলাম বলা যায়, এরমধ্যে, ‘রত্নিসুখ’ কথাটার। দেখলাম, লেখালেখির প্রতিশব্দ হিশেবে এটার কোনো বিকল্প হয় না। এই যে সুখ, বা হস্তব্যসন, এরচে এলিজিয়ান প্লেজাৰ বুঝি দ্বিতীয় নেই। ঝক্কিদার স্তন, যোনি বা আস্ত একখানা নারীতেও পুরুষের শখ ও সুখ পরিমিত হতে পারে, কিন্তু মেঝেতে জানু পেতে নীল ও অবহস্তে, অথবা, বিছানায়, বুকে বালিশ গুঁজে, এই যে আত্মরতি, স্বীয় অষ্ঠিবান স্বহস্তে ধারণ ও সঞ্চালন, এর বুঝি সত্যিই দোসর নেই, এ সুখের। জীবন-জুড়ে শরীরীভাবে কবীর যাই করুক, কিন্তু লেখালেখিকে সে রত্নিসুখই মনে করে। সে বলে, লেখা-ফেকার মতো মগজমারির কাজ খালিপিলি আত্মদান-ফান দিয়ে হয় না। আত্মরতি মাস্ট। পরিধি কবীরের বাক্যগুলিকে মনে করত ইচ রুপি হানড্রেড। কবীর বলত,— লেখক জীবনে যা বলবে, করবে, সে কি বাড়িতে বসে স্রেফ ‘লিখে-টিখে’ সে-সব বলবে-করবে? মানে, জীবনের যাবতীয় করা-ধরা, ঝাল ও যন্ত্রণা, অপমান ও গ্লানি, তরাস ও সঞ্জীবন, তেজ ও আক্রমণ, প্রতিরোধ ও সন্ত্রাস, বিবেচনা ও ঠাকুরসেবা, স্রেফ আমার এটার ফোরস্কিনে একটু ইয়ে থাকলেই, কী-যেন বলে, এক-চিলতে ইয়ে, মানে একটু লাইফ, মানে একটু লুব্রিকেশন থাকলেই হলো,— তুমি আমারে গলায় ধাক্যান মাইরা বাহির কইরা দ্যাও,— তবু আমার রক্ত পুঁজ ঘাম ক্রোধ জ্বালা, ইভন যৌনতা, সব লিখে দিয়ে যাবে, আমার এটা, আমার এই এটা, অর্থাৎ কলমটা। এটার ডগায় অল্প ইয়ে থাকলেই হলো।… এবং জাগরণে, নিদ্রার ভেতর থেকে ডুকরে ওঠার মতো-করে সে এ সব বলে। শোনে পরিধি। তবু পরিধি শোনে। না-না, ভুল বললাম, পরিধি, তাহার, সকল কথা ‘পাঠ’ করে। কবীরের সব কথাই তর্কাতীত মনে হয় তার। অই দ্যাখো সোহাগী কেমন বিলি কেটে দিচ্ছে শয়তানের চুলের মাথায়! কথায় কথায় শরীর হতে খসছে যত এঁটেল প্রেম, জেলি আর বনমাছ ফকাফক শব্দ ছিঁড়ছে অন্ধকার উড়ছে ফাকিং হাওয়ায়, আর গোখরোর হিসের মতো রাত ও রত্নি জমে-জমে একশা। শেষে বলি, হ্যাঁ, কবীরের পত্রিকা ‘ব্রা’ আর আমার ‘শহর’-এর প্রেক্ষাপট, চরিত্র, সাফল্য, ব্যর্থতা সবই মিলে যায়।

‘ধানবাদে সুভাষচন্দ্র’ নামে তোমার একটা বই আছে, তাঁর আদর্শ সম্পর্কে কী মত তোমার?

খানিক হামবাগ হবার চান্স দিলে তুমি, শুভম। আমার লেখালেখির জার্নিটার দিকে খুচলে দিলে পাঠকদের কেটরাক্ষ। হ্যাঁ, একদিকে ‘যোজন ভাইরাস’, ‘জোখিম কোরকাপ’, ‘নিরুজের রক্ততৃষা’, অন্যদিকে ‘ধানবাদ ইতিবৃত্ত’, ‘হিরণ্যরেতাঃ’, আবার আরও অন্যদিকে ‘বাংলা স্ল্যাং’, ‘যৌনতা’, ‘অজাচার’— এই যে ব্যাপ্তি, এ সচরাচর একজন বাঙালি ক্রিয়েটিভ লেখকের দায়রায় থাকে না বলেই মনে হয়। এ যেন প্রাচীন গুহা থেকে মেট্রো ট্রেনের সফর। এক সীমান্তের তুলসী নিকেতন থেকে আরেক সীমান্তে আরবসাগর ছুঁতে চাওয়ার ইহা। ইহা কজনের থাকে, এই ভূতরোখ? অবশ্য, এখানে আবার সেই কৈফিয়ৎই রিপিট করতে হচ্ছে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র যদি ধানবাদে না আসতেন এবং দীর্ঘ বারো বছর এখানকার শ্রমিকদের জন্য কাজ না করতেন, আমি নেতাজীকে নিয়ে হয়তো কিছুই লিখতাম না। কিন্তু এ আমার ধানবাদ ও ঝাড়খণ্ডর সঙ্গে জড়িত এক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসেরই অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ। তাই এরকম বইও লিখেছি। এই বইয়ে এমন অনেক তথ্য দিয়েছি যা কলকাতিয়া পণ্ডিত-প্রবররা উল্লেখমাত্র করেননি। এদিক থেকে এই বইটি আলাদা গুরুত্ব দাবি করছে বইকি। এক আন্তর্জাতিক স্তরের নেতা, যাঁর সমকক্ষ মহান পুরুষ ও দেশসেবী এদান্তি সম্ভবত আর একজনও নন, বিশ্বের বিরলতম মহান ও ক্ষমতাবান নেতাদের সঙ্গে যাঁর তুলনা, সেই বিশ্ববরেণ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ধানবাদের মজুর শ্রেণী তথা সাধারণ মানুষের একান্ত আপনজন ছিলেন। কংগ্রেস বা ওই সর্ববিদিত গুজরাতি বেনিয়ার তুলো-চরকা আর অহিংসার নিরীহ গুড়গুড়ি খুব বেশি আচ্ছন্ন করতে পারেনি সেদিনের ধানবাদবাসীদের, তার আগেই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দৈবিক ও বিপ্লবাত্মক প্রতিভার জাদু গ্রাস করেছিল কয়লাকুঠির এই দেশকে। ১৯২৭ সালের ২২ অক্টোবর সুভাষ প্রথম এসেছিলেন ধানবাদে। তারপর দীর্ঘ ১২ বছর ধরে, অর্থাৎ ভারতবর্ষ থেকে তাঁর অন্তর্ধানের ঘটনাটি অবধি, ধানবাদের মাটিতে তাঁর নানান কর্মকাণ্ড। সত্যি বলতে, অন্যান্য দেশনায়কের তুলনায় সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মানভূমের রাজনৈতিক ইতিহাসের যোগ অপেক্ষাকৃত নিবিড় ছিল।

ঘামলাঘট স্ল্যাং নির্ভর উপন্যাস… সাবঅলটার্ন ডায়ালেক্ট প্রভূত পরিমাণে… এর পিছনে জীবনঅভিজ্ঞতা ও পাঠঅভিজ্ঞতার মিশেলটা কেমন ছিল?

বাংলা বাজারে ইদানীং বহু সিরিয়াস বিষয় নিয়ে বই বেরোচ্ছে। কিন্তু এখনও এ ভাষায় বহুল পরিমাণে উপন্যাসের নামে যা লেখা হয় তা মূলত প্রেম ও সেক্স, দুটির সুড়সুড়ির হদ্দ অবধি। যেন এর বাইরে কিছু লেখবার নেই। টুলোদের মতে, বাঙালি লেখকদের এর বেশি এক্তিয়ারও নাকি নেই। মানে ঐ সুড়সুড়ি, ক্কচিৎ খৈনির দু-একটি চাপড় বড়জোর; শার্ট-প্যান্টুল পরা শীর্ণ-নিতম্বের বাঙালি লেখকদের (নাকি) এর বাইরে বেরুবার এলেম-ও নেই। এহেন অবস্থায় স্ল্যাং অবশ্যই উপন্যাসের বিষয় হতে পারে না। স্ল্যাং-এর এক্তিয়ারে নেই উপন্যাসের বিষয় হবার। তাই তো? অন্তত তাই অ্যাদ্দিন ভাবা হয়েছে, যে, ভাষা শব্দাদি যদি বিষয় হয় তা পণ্ডিতদের সংকলকদের ভাষাবিজ্ঞানীদের ব্যাপার। আমার ‘ঘামলাঘাট’ উপন্যাসটি লেখা হয়েছিল কেবলমাত্র একটি স্থূল ভাবনার লেজুড় ধরে, যে, এমন উপন্যাস কি লেখা যায় না যা হবে অস্তিত্বনাশা স্ল্যাং-এর মরমি মুখপাত্র? কনটেন্টে এবং ফর্মে— উভয়ত? যদি বাংলা ভাষা লোড সামলাতে পারে ভালো নতুবা ঘামলাঘাট। আসলে, বুঝতে হবে স্ল্যাং কারে কয়। স্ল্যাং কারেও কি না। ‘স্ল্যাং’ শব্দটা যে কয়নেজ করেছিল তার অন্তত একটা রামরদ্দা পাওনা ছিল। সে হারামিটা নিগঘাত ভদ্দরলোক ছিল। ভদ্দরলোক মাত্রেই পিলহারামি। আমার খুব ছোটোবেলা থেকেই অভিধান অতি প্রিয় টাইমপাস। দেখি যে, বাংলা ভাষায় সাহিত্য মারাবার জন্য শব্দের স্টক খুব হ্রস্ব। যখন নিজে লেখালেখি শুরু করলাম, জেদ ধরলাম, আমি মাল তুলব সলিড জমি থেকে, কাঁকড়বাঁকড় সুদ্দু, ঘাস-আগাছার দানাও লেগে থাকবে তাতে। আর, মেইনলি বাংলা মালের ঠেক, রাস্তাঘাট, রাত বারোটার রাত, সেভেন ইয়ার ইচ, বেশ্যাখনি আর প্রাত্যহিকের পেট-লড়াই— এইসব হবে আমার লোডিং পয়েন্ট। কেননা, মাটি ছাড়া তো সাহিত্যের দানাপানি অন্য কারো জোগাবার কথা নয়। এই গোঁ থেকেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল ঘামলাঘাট। বলা বেশি, এই উপন্যাস আমার সাব-অলটার্ন ভাবনাচিন্তার সবচেয়ে কাছের প্রতিভূ। আমার লেখক-জীবনের নির্যাস। আমার জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা আর জীবনের বেদ একাকার হয়ে মিশে আছে এই উপন্যাসে।

ঘামলাঘটের ঢ্যামনাদার মত চরিত্রের হাতে প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস কিন্তু ব্যক্তিমানুষ যেখানে প্রতিষ্ঠান সেখানে তোমার লড়াই কি অজিত রায়?

একটু আগে যে-কথাটা বললাম। লেখককে মাটির তলাট থেকে শব্দ ওঠাতে হবে, লোড করতে হবে। তবেই স্প্রেড করবে সাহিত্যের বাচ্চাদানি। প্রান্তে আর সীমান্তে পড়ে রয়েছে থাক-থাক শব্দ, সেগুলো উঠে এসে মাত করে দেবে বাংলা সাহিত্যকে। ছারখার করে দেবে মসনদী (পড়তে পারো, ‘প্রাতিষ্ঠানিক’) শব্দের মনোপলি লটঘট। বিদ্যায়তনের শিক্ষিত হায়ার-ক্লাশার বামুন-কায়েতদের নাক-সিঁটকানো খাটা পায়খানার ওই উপচে-পড়া মলও হবে লেখ্য। সমস্তই সাহিত্যের স্বার্থে। সুয়ো শব্দরানীকে পাষণ্ডর মাফিক আক্রমণ করবে দোয়ানিয়া শব্দের রামদা। মিনিটে চল্লিশ সুয়ো-শব্দের তালিবানি বোরখা নুচে একশো দুয়োশব্দের অসহ খেমটা উত্ত্যক্ত করে মারবে ভদ্দর-সাহিত্যের তামাম লটরপটরকে। …. কিন্তু, এটা করবে কে? কে করতে পারে? ওই ভদ্দরপুঞ্জের দালাল-লেখকদের দিয়ে বাল হবে। হাল ধরতে হবে খোদ, যাঁদেরকে ওরা বলছে ছোটলোক, তাঁদেরকেই। প্রভুর শব্দভাঁড়ারকে সাবাড় করে একেবারে নতুন, অব্যবহৃত, আনকোরা শব্দের সাঁজোয়া নিয়ে প্রবেশ করা তাঁরই পক্ষে সম্ভব যিনি ঐ প্রভুর সেবাদাস ওরফে শব্দ-পালকদের সমান বা তার চেয়ে বেশি প্রতিভাবান— অথচ নিম্নবর্গের এবং বিত্তহীন শ্রেণির। একমাত্র সেই নিচুতলার গাড়োয়ানই পারবেন শব্দের চাবকানি দিয়ে আদুরে কন্ডোমের পিলপিলে ছালটাকে উখড়ে বাংলা সাহিত্যভাষায় নতুন দ্যুতি ফিরিয়ে আনতে। আমোদহাট প্রতিষ্ঠানের পাছায় লাথি মেরে বেরিয়ে আসা ঢ্যামনাদা হলো এই উপন্যাসে সেই ভগীরথ। এবারে, ‘প্রতিষ্ঠান’ ইত্যাদি বিষয়ে আমার অন্যতর মতামত আছে, পরে কোনোদিন বলব। আজ এই পর্যন্ত।

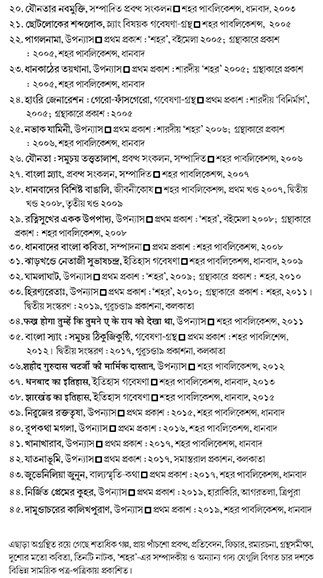

বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা এ.কে. রায়ের জীবনকে আশ্রয় করে লিখেছিলে ‘হিরণ্যরেতাঃ’ উপন্যাস। তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনতে… কেমন ছিল তার সঙ্গে আলাপ?

২৫ মে ১৯৩৫ থেকে ২১ জুলাই ২০১৯, এই ছিল আমার ‘হিরণ্যরেতাঃ’-র নায়ক রায়বাবু ওরফে অরুণকুমার রায় ওরফে এ কে রায়ের জীবনকাল। এর মধ্যে শেষের চল্লিশ বছর, অর্থাৎ আশির দশকের গোড়া থেকে তাঁর চলে যাওয়ার দিনটি অবধি তাঁর সঙ্গে আমার ছিল একান্ত আত্মিক যোগাযোগ। তাঁর উত্থান ও অবসানের সমগ্রতা ঘিরে ছিল আমার নিভৃত উপস্থিতি। ধানবাদের পুরনো বাজার এলাকার টেম্পল রোডের হাড় বের করা সড়ক, নোংরা, ঘিঞ্জি, ঠাসাঠাসি দোকানপাট, যত্রতত্র গু-গোবর, পচা ফল ও আনাজপাতি, বাসি মাছ আর কাটা মোরগের ঠ্যাং-পাখনা— এ-সবের মাঝে একটি খাপরার চাল ছাওয়া অন্ধকার ঘুপচি ঘরে মেঝেতে চাটাই পেতে শুতেন তিন-তিন দফা বিধায়ক আর তিন দফা সাংসদ হওয়া কমরেড এ কে রায়। বাতি নেই, পাখা চলে না, বিজলির কোনো কানেকশানই নেই, এমন একটা ঘরে, দিনের পর দিন, প্রায় ৫০ বছর। লোকে বলে, পলিটিক্যাল সন্ত। আমি বলতাম,— না, আদপেই মানুষটা ব-কলমে বেজায় ঢিট ও একনম্বরের টেটন। লোকটার ছুঁচ-সুতো বলতে কেউ কোথাও নেই। গোবরছড়া দিতে কেউ নেই। কিন্তু ওষুধ ছুঁড়ে দ্যায়, ফল-দুধ খাবে না, সেবা-আদরও নেবে না। লোকটা ‘পাইয়ে দেওয়া’ রাজনীতি কোনোকালে বোঝেনি, তাই আর ভোট পায় না। পকেট হরদম গড়ের মাঠ। আরাম নেই, নেবে না। জিগ্যেস করলেই, স্মিত হেসে বলে, বিপ্লব আসুক, সব নেব। বিপ্লব আসেনি। শতশৃঙ্খল মোচনে নেমে স্বারব্ধ অপারগতার বেড়িতে বাঁধা অরুণের স্খলিত সত্তা মৃত্যুর আধ দিন আগে অবধি, অশীতিপর বয়সেও বিপ্লবের আশায় মূক ও বধির হয়ে জন্মান্ধের চাউনি তুলে ক্যালেন্ডারের অযথা উড়ন্ত পাতার দিকে চেয়ে বসে থাকত। কিন্তু, কেউ না জানুক, আমি জানি। কিছু জিনিশ যা কাছ থেকে দেখার নয়। দেখতে পাবার নয়। দেখা যায়ও না। যেমন সাহারা। যেমন আটলান্টিক। যেমন এভারেস্ট। যারা তাঁকে কাছ থেকে দেখেছে, তারা তাঁর কিছুই দেখেনি। বস্তুত, রায়বাবুর ব্যক্তিত্ব সংঘর্ষ ও সংগ্রামের হব্যাশে ছাঁচ পাওয়া চব্বিশ ক্যারেট স্বর্ণের পর্যায়। হয়তো অনেকে বিশ্বাসই করতে চাইবেন না, কী গ্রীষ্মে কী শীতে, তিনি এক বিদ্যুৎহীন জীর্ণ কক্ষে মেঝেতে শুধুমাত্র দরমা পেতে নিদ্রাগমন করতেন। এ জীবনচর্যা প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে ছিল অব্যাহত। তাঁর খাওয়া-দাওয়া ও বস্ত্র সংগৃহীত হতো কমরেডের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে। যখন যা জুটত হৃষ্টচিত্তে আহার করতেন। ছিলেন হাই ব্লাড প্রেশার ও সুগারের রুগি, কিন্তু নিতান্ত বেকাবু না-হওয়া অবধি শরীরের যন্ত্রণার কথা কারুক্কে জানতে দিতেন না। সদাই স্মিতহাস্য, বিনয়ী, মিতভাষী, মুখে বিরক্তির লেশমাত্র আর প্রকাশ পেত না। তাঁর কমদামি পাজামা-পাঞ্জাবি, জীর্ণ টায়ারের চপ্পল তথা বিদ্যুৎহীন বাড়িতে হতদরিদ্রের মতো যাপন— এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে বরাবরই হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। আদতেই তিনি ছিলেন কড়িফটকা। এম এল এ অথবা এম পি হিসেবে একবারও তিনি বেতন তোলেননি। তাঁর পেনশনের রাশি কোন চুলোয় জমা পড়ছে, তাও তিনি জানতেন না। প্রাক্তন সাংসদ হিসেবে গতকাল অবধি কোনোরকম প্রিভিলেজ নেননি। অন্যের স্কুটার বা বাইকের পেছনে বসে যাতায়াত করেছেন। একদা নিজস্ব সম্পত্তি বলতে একটি সেকেন্ড হ্যান্ড লজঝড় স্কুটার ছিল, যেটি কিনেছিলেন সাংসদ হবার পর, দিল্লির একটি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে। আজীবন অকৃতদার রয়ে গেলেন, কারণ জানতে চাইলে লাজুক হেসে বলতেন, ‘কী করব বলো, লড়াই করতে করতেই সময় গেল, ফুরসৎই পেলাম না।’ বড়ো অসুখ, বড়ো যন্ত্রণা চারিয়ে দিয়ে চলে গেলেন আমার অরুণদা। হিরণ্যরেতাঃর অরুণদা। আমজনতার রায়বাবু, রায়সাহেব।

‘বাংলা স্ল্যাং: সমুচয় ঠিকুজিকুষ্ঠি’ বইটির পরিকল্পনা কখন মাথায় আসে…?… এই বইটি স্ল্যাংচর্চার বিশিষ্ট দলিল… কাদের কাদের প্রেরণা ছিল এতে?