“যিনি বাস্তবনিষ্ঠ হয়ে লিখতে চান, তাঁর জানা উচিত শব্দ ছাড়া বাস্তব ঘটনা সম্বন্ধে মানুষের কোনো বোধ নেই। …কবিতা, যার হাত নেই, তার হাত ফিরিয়ে দেয়।”

আলাপচারিতায় কমলকুমার দত্ত ও সন্তু দাস

নিত্যব্রত দাস— এই নামটির সঙ্গে বাংলা কবিতাজগতের খুব স্বল্প কিছু পাঠকের পরিচয় আছে। অল্প লেখেন, যতটুকু লেখেন তারও বেশিরভাগটা নিজেই বাতিল করেন। ‘দাহপত্র’ ছাড়া আর কোনো পত্রিকায় (দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া) তাঁর লেখা দেখা যায় না। কবিতা ছাড়াও গদ্য লিখেছেন, যে-গদ্যের সঙ্গে বাংলা আবহমান গদ্যের কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষটিও লুকিয়ে থাকতেই স্বস্তি বোধ করেন। তাঁকে কোনো মঞ্চে কবিতা পড়তে দেখা যায় না, জোর দিয়েই বলা যায় ভবিষ্যতেও দেখা যাবে না। এমনই একজন কবির সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ এখানে রইল, সৌজন্যে ‘দাহপত্র’।

কবি বলে নয়, প্রত্যেক মানুষের জীবনেই ছোটোবেলার বিশেষ ভূমিকা থাকে। আপনার ছোটোবেলার কথা বলুন, কেমন ছিল আপনার বালকবয়স, শৈশবকাল? তার ছায়া কীভাবে পড়ছে এখন? কীভাবে বয়ে বেড়াচ্ছেন?

এই জিজ্ঞাসা একটা অস্পষ্ট বিষয় নিয়ে। আমার তেমন পরিচ্ছন্ন অতীত নেই। পরিচ্ছন্ন অতীত কী, সেটা বর্তমানে এসে বুঝেছি। যদি আমার এমন অতীত থাকত, কোনো ভাইবোন নেই, স্কুলের সহপাঠী কাকা কাকিমা কেউ নেই, নদীর উত্তরের বাঁকে উঁচু পাড়ের ওপরে বসে সারাদিন মাছ ধরতাম, আমাকে কেউ দেখত না। সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরে আসতাম। বাড়িতে শুধু ঠাকুমা।

যত বয়স বাড়ত তত উজানে যেতাম, নতুন বাঁকে, টিলার মতো উঁচু পাড়ে, পৃথিবী থেকে দূরে। যদি আমি কথা বলতে না পারতাম, মূক হতাম। মূক হয়ে কথা বলতে পারতাম না, তা নয়। কথা বলতে পেরে মূক হয়ে থাকতাম। একপাল ভেড়া পাহাড়ের গায়ে চরিয়ে বেড়াতাম, যেখানে রাত নামত সেখানে ঘুমিয়ে পড়া। ঘুমের মধ্যে ভেড়ার লোমের গন্ধ আসত। যদি আমি ক্লীব হতাম, নারী বিষয়ে উদাসীন। যদি ক্লীব না হয়েও ক্লীবের মতো নারী বিষয়ে উদাসীন থাকতাম। দিনের আলোর চেয়ে স্বল্প আলোয় একমনে বই পড়াও ছিপ দিয়ে মাছ ধরা।

তেমন অতীত আমার নেই। কোলাহল, বড়ো হতে গিয়ে একের পর এক যুদ্ধ, পরাজয়। পরিচ্ছন্ন অতীত বলতে আজকের মতো জীবন, নির্বিকার, নিশ্চেতন, প্রয়োজনশূন্য। এমন যদি ছোটোবেলা থেকে হতাম। ‘বলাই’ পড়ে একা একা কাঁদতাম। যদি সেই কান্নাকেও ভালোবাসতাম। জেদ করে থাকতাম, বুড়িয়ে যাওয়া গোরুদুটো আমার একার, তাদের ছেড়ে যাব না। যদি কৃষ্ণনগরে না আসতাম গঙ্গা পার হয়ে। বা, কৃষ্ণনগরে নিয়ে যাবার কেউ না থাকত, আমার খেয়াল রাখার কেউ না থাকত। গোরুদুটোকে গাছের পাতা খাওয়াতাম।

সে-সব কিছু হয়নি। আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল নিয়ম। আমার ইচ্ছে নিয়ম হয়ে ওঠেনি। বেড়ে ওঠা, বড়ো হওয়া, ঠিক হওয়া, বেঠিক না হওয়া, ভালো হওয়া। ভালো আমি হইনি, পরিচ্ছন্ন অতীতের স্বপ্ন আমাকে টেনেছে, আমার বর্তমানকে দু-ভাগ করেছে। নষ্ট করেছে। বিষময় করে তুলেছে ভালো হওয়া। এরপর আমি কলোনির টিনের চালায় গরিবদের সঙ্গে জীবন কাটাবার স্বপ্ন দেখি। ইউনিভার্সিটির জীবনে এসে নিজেকে দেখাশুনো না করার স্বাধীনতা অর্জন করি আর নষ্ট হতে থাকি। তিনতলা বাড়ি বানাই, একতলা দোতলা নেই। শূন্যে ঝুলে নেই তিনতলার ঘর।

যেখানে চরিত্রহীন নারী, কুৎসিত নারী, ভালো-মন্দের বিচারশূন্য মানুষ। দু-বেলা খেতে না পাওয়া অপগণ্ডদের দেশ। আমি নষ্ট হইনি নষ্ট হতে গিয়ে। নষ্ট হয়েছি ভালো হতে গিয়ে। প্রথম থেকে নিজের খারাপ হতে চাওয়া, নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা যদি সমর্থন করতাম, যদি আমাকে দেখার কেউ না থাকত, অনাথ হতাম, বাধা দেবার কেউ না থাকত, আমি গোড়া থেকেই ভালো কী তার প্রশ্ন তুলতাম। নিজের ভালো নিজে নির্বাচন করে নিতাম।

যা ভালো তার সবই ছিল গঙ্গার এপারে। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, সত্যজিৎ, উত্তম, সৌমিত্র। ওই ভালো আমি হতে চাইনি। ধীরে ধীরে আমার অক্ষমতা যখন প্রকট হয়ে ওঠে, তখন ওই ভালোরাও আমাকে আর চায় না, প্রত্যাখ্যান করে। আমার অসুখের ওপর আগ্রহ ছিল ছোটোবেলা থেকে। অসুখ ডেকে আনতে হত না। এমনিই ঘন ঘন আসত। এলে কাঁথা আসত, বারান্দার চৌকিতে শুয়ে থাকা আসত। আমি কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি, দিন আপনি গড়িয়ে যাচ্ছে, সূর্য উঠে নেমে যাচ্ছে। রাত হয়ে এলে ঘরে ফেরা সুতির মশারির ভেতরে। জ্বরে বেহুঁশ হয়ে ছিপ ফেলে মাছ ধরতাম উজানের জলে। রথের মেলায় হারিয়ে নিরুদ্দেশ হবার সখ ছিল। জীবনে কতবার যে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। নিয়ম আমাকে ফিরিয়ে এনেছে। আর ভয়। এই নিয়ম আমার সর্বনাশ করেছে। ব্যাখ্যা প্রমাণ কারণ অস্বীকার করতে চেয়ে সেগুলোর আয়ত্তে চলে এসেছি। কা-কা বুলি আমার প্রথম।

যে-অতীতটা সত্যি, সেই অতীত ঘষে ঘষে মুছেও গেছে। চেষ্টা করলেও সেগুলোয় আমার অধিকারের ছাপ দেখতে পাই না। কোনো কাহিনি মন দিয়ে পড়ে উঠতে পারি না। জানা মনে হয়, স্বাদ নেই মনে হয়। কী ঘটবে সে-বিষয়ে নির্বিকার। আগে এমন ছিল না। এ এক অস্থায়ী অসুখ যা ক্রমশ স্থায়ী হয়ে এসেছে। আগে তবু পারতাম। তখন ছোটো ছিলাম হাতে অনেক কাজ ছিল। এ, ও ডাকত। মরার মতো ঘুমিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত শুনতে পেতাম কেউ-না-কেউ ডাকছে। ভেজা জিনিসগুলো শুকিয়ে তোলার কাজ, শুকনো জিনিসগুলো ভিজিয়ে দেওয়া। যেগুলোর রং নেই সেগুলোতে রং বুলোনো, যেগুলোর আছে সেগুলোর ঘষে ঘষে রং তুলে দেওয়া। এই কাজগুলো একসময় অর্থহীন হয় পড়ে। একঢালা বালি দেখলে গর্ত খুঁড়ে তার স্থিতি নষ্ট করা, কিছুক্ষণ পরে গর্তের স্থিতি নষ্ট করে দিতে আবার বুঁজিয়ে দেওয়া— ধীরে ধীরে অর্থহীন হয়ে পড়ে। তখন ব্যস্ত ছিলাম বিপুল সেই কাজগুলোয়। কাছের জিনিস দূরে রেখে আসা, দূরের জিনিস কাছে এনে জড়ো করা একটা কাজ ছিল। দূরের জিনিসগুলো কাছে আনা শেষ হবার আগেই সময় পেরিয়ে যায়। মহীউদ্দিন জানত দূরের জিনিস কাছে না আসার সমস্যা। মহীউদ্দিন পাহাড়ে পৌঁছুতে পারে না— ‘এখনও পৌঁছাই নাই কর্তা, আরও দূরে গেল পেত্নিটা’। আমাদের বাড়িগুলোও ছিল দূর দূর শিমুলগাছের নীচে। শিরীষগাছ পেরিয়ে অনেক দূর গেলে নজরে আসত মাটির কোঠাবাড়ি। বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে যা কিছু দেখতাম সব দূরে। অনেক দূর থেকে ধীরে ধীরে রিকশা আসত।

যেখানে থাকতাম সেখানে আমাদের অনেক নাম হয়েছিল। সে-সুনাম রক্ষা করতে পারিনি। আধভাঙা জিনিসগুলো তেমনিই রয়ে গেল। অর্ধেক ঘষে রং তোলা জিনিসগুলো, অর্ধেক ভেজানো, অর্ধেক শুকিয়ে তোলা। আমাদের পরে আর কেউ হাত লাগায়নি। জিনিসগুলো এত ব্যক্তিগত ছিল আমাদের। আসার সময় দরজা আবজে রেখে এসেছি, শেকল দিইনি এই আশায় কেউ-না-কেউ আসবে, আমি আসব। এসে কাজগুলো হাতে নেব।

ছোটোবেলায় তেমন বই ছিল না। পাঠ্য বইয়ের বাইরে পড়ার অনুমতিও ছিল না। আজ নিজের জীবনের কাহিনি মনে করে বলতে সেই সমস্যা হচ্ছে যা গল্প উপন্যাসের কাহিনি পড়তে গিয়ে হয়ে এসেছে। অন্যের লেখা কাহিনি পাঠের মতো পীড়া দিচ্ছে। মনে করতেও চাইছি না। এত ক্লান্ত লাগে যে পারলে নিজের কোনো শৈশব ছিল, কৈশোর ছিল, সে-কথা স্বীকার না করি। সেগুলো আমার নয়, অন্যের, প্রতিপক্ষের। মানুষের অতীত এমনিই তার কঠিন প্রতিপক্ষ।

কাহিনিমূলক গদ্য পড়তে অসুবিধে হবার একটা কারণ হয়তো কাহিনিতে ব্যবহৃত বাক্য, শব্দরা, আর তাদের গঠনশৈলী, বহুব্যবহৃত। পড়ে আর নতুন করে কিছু অনুধাবন হয় না। কাহিনি দিয়ে যে-সত্য উদ্ঘাটন হবার কথা তা দিয়ে আর কিছু উদ্ঘাটিত হয় না। বারোমেসে, প্রত্যাশিত সে-সব কাহিনি। অনেকদিন হল সেই ভাষা, বক্তব্য বেহাল হয়ে আছে, সারাই হয়নি, পরিবর্তন হয়নি। দিনের পর দিন দেখা ছবি দেখতে দেখতে রং উঠে যায়। তাই-বা বলি কী করে। সুপারভাইজারের ল্যান্ড সার্ভেয়ারের সঙ্গে পাতার পর পাতা সংলাপ পড়তে আমার ক্লান্তি আসেনি, ক্যাসেল-এ।

আরও মনে হয় কাহিনি কিছু নিদান দিতে চায়, উপদেশ দেয়, নির্দেশ করে। সেগুলোর আমার কোনো প্রয়োজন নেই। যা হয় হোক। সত্যের জগৎ ওদের থাক, কর্তব্যের জগৎ, আদর্শের জগৎ। আমি যেমন আছি, আদর্শশূন্য দিকশূন্য গন্তব্যশূন্য, তেমনই থাকি। রাজনৈতিক সিস্টেমগুলো যেমন অসার, তেমনই অসার অনুবর্তী এই সমাজটা। ভালো অনেকদিন পেরিয়ে এসেছি। ভালোর সমাজে ভিড় অনেক, অনেক প্রশংসা। রবার্ট ফ্রস্ট-এর একটা লেখা আমি ঘুরিয়ে জয়ন্তকে লিখেছিলাম, ‘অন্যের কথায় যাদের খুব অসন্তোষ, তারা অনর্গল কথা বলে অন্যের সেই কথা চাপা দিয়ে রাখে।’ জানি না যে-কাহিনিমূলক গদ্যের কথা বলছি, সেগুলো এই দোষে দোষী কি না। নিজের কোনো কাজের প্রতি স্পৃহা দেখলে আজ নিজের জন্য কষ্ট হয়, লজ্জা হয়। চাই না আমার এখনও কোনো স্পৃহা অবশিষ্ট থাকে, কোনো আকাঙ্ক্ষা। অপেক্ষা করাটা আমার কাজ। অপেক্ষার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা। লাইনে দাঁড়ানোর জন্য আমার জন্য নির্দিষ্ট লাইন। সারাজীবন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে আমার এ-জীবনের কাজ সম্পন্ন হবে।

মিলান কুন্দেরার একটা উপন্যাসের প্রথম দিকে একটা মেয়ে স্টেশনে সুটকেস ফেলে রেখে চলে যায় যার মধ্যে তার নতুন জীবন শুরু করার মতো সম্ভার ছিল। আমি উপন্যাসটা বার কতক পাতা উলটে পড়ার চেষ্টা করে না পেরে শেষে সুটকেসটা নিয়ে সরে আসি। আজও আমার সঙ্গে আছে। আর সেই জনশূন্য স্টেশনে সারা শীতের রাতে একা একটা কালো সুটকেস পড়ে থাকা। যে-সুটকেসে হয়তো একটা মেয়ের পোশাক-আশাক লিপস্টিক, আয়না, পার্স, ফোন নাম্বার লেখা ডায়েরি, একটা টিফিন কৌটো। আমি চার লাইনের বেশি দীর্ঘ কবিতাও পড়ে উঠতে পারি না। কোনো লাইনে যা লেখা অন্য লাইনগুলো তার বিরুদ্ধে যেতে চায়। দীর্ঘ কবিতার বিরুদ্ধে এই মামলা বহুদিন জারি হয়ে আছে। মীমাংসা হলেও এক পক্ষ মানতে নারাজ। লিখেই চলেছেন পাতার পর পাতা।

অনেকগুলো গ্রাম, শহরে ছোটোবেলা কেটেছে। তীর্থস্থানগুলো বালুরঘাট, করণদিঘি, কানকি, ইসলামপুর, রামগঞ্জ, কৃষ্ণনগর। বাবা বদলি হতেন, আমাদের জায়গা বদল হত। জন্মেছিলাম যদিও কোচবিহারের কোনো গ্রামে। এখনও সামান্য মনে পড়ে। পাহাড়ি ঝোরার ধারে পাশাপাশি দুটো কাঠের ঘর। একটা ঘরে সিলিং থেকে ঝোলানো ভুট্টা। সামনে একটা ভুট্টার খেত। উঁচুমতো একটা জমিতে। ওপারে একটা পায়ে হাঁটা রাস্তা। তার ওপারে জঙ্গল। জঙ্গল ভেঙে যেতে হত। মাকে জোঁকের ভয়ে গামবুট পরতে দেখেছি। হাতে লাঠির মাথায় নুনের পুঁটলি। বাহাদুর বলে আমাদের একজন আর্দালি ছিল। মাউথ-অর্গ্যান বাজাত। জন্মস্থানে জীবনের প্রথম দু-আড়াই বছর কেটেছে সম্ভবত। তারপরে বালুরঘাটে আসি ঠাকুমার আয়ত্তে।

তখন থেকে ঘোরাঘুরি শুরু, সঙ্গে অসুখ— জ্বর, মাম্পস, ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি। হাইওয়ে দেখলে বালুরঘাটে যায় ভাবার আনন্দ। বেশিরভাগটা বালুরঘাটে কেটেছে। একটা নদী, নদীর ধার ছিল। ঘাটে ঘাটে নতুন নাম। আমাদের পৈতৃক বাড়ি ছিল বালুরঘাটে। গোখরো সাপকে গোমা সাপ, ডাহুককে ডাক পাখি বলার দেশ। বৃষ্টিকে সেখানে বৃষ্টি বলত। বছরের বেশিরভাগ বর্ষাকাল। জ্বরে মাটির বারান্দার চৌকিতে শুয়ে আছি, ঠাকুমা শিউলিপাতার রস করছে। হাঁ করে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে আছি। আমার পথ্য বার্লি। পৃথিবী বলতেও ছিল ছোটো ওই নদীটা। বালুরঘাট খুব দরিদ্র, অপ্রতুল আধাশহর। মানুষজন রোগা, কালো। বাড়িগুলো টিনের। উঠোনের শিউলি গাছে কম ফুল, ঝাড়ের বাঁশ খুব রোগা বলে খুঁটির কাজে অনুপযুক্ত। এতদিন পরে কেটে ফেলা শিউলি গাছে আজ বেশি ফুল ফোটে।

পাড়ার মুদির দোকান ছিল কালো ছোপধরা, গুড় তামাকের গন্ধ মেশা বাতাসে। বুড়ো দোকানি চৌকিতে বসে হুঁকো খেত। শহরটা ছিল বৃষ্টির আয়ত্তে। শুরু হলে নাগাড়ে এক সপ্তাহ কম করে বৃষ্টি হত। নদী পাড় ভেঙে ঘরবাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে প্রতি বছরই বন্যা বাধাত। বেশ কয়েকবার বন্যায় ঘর ভেঙেছে। উঠোনের মধ্যে দিয়ে জল বয়ে যেত খরস্রোতে। কোনো এমন সময়ের কথা মনে পড়ে না যখন শহরটা রোদে ঝকঝক করছে। অতীতের সূর্য স্মৃতিতে ভিজে দেয়ালে টাঙানো রং ওঠা সূর্যের ছবি।

শহরটার অনেক গোপন জায়গা ছিল। কেয়াফুল ফুটত। খবর পেতাম কেয়া ফুটেছে। সারা বছর জঙ্গল হয়ে থেকে যখন ফুল ফুটত তখন আমি অনেক দূরে। দেখা হত না। আজও কেয়াফুল আগের মতো টুকি খেলে, আগের মতো হারিয়ে থাকে। রাত হলে নদীটায় তিন চারজন শিশু, কিশোর হাতে বাতি নিয়ে পাড় দিয়ে হাঁটে। ঠান্ডা জলের ওপরে ঘোরে কাঁপা কাঁপা আলোর শিখা। ভাই বোন মিলে আমরা তিন চারজন নদীতে সতরঞ্চি পেতে দখল নেবার চেষ্টা করেছি। চলে আসার পর দখল নেবার সতরঞ্চি ভেসে যায়, বৈঠক ভেস্তে যায়। শুনেছি ডাহুকের মুখে, সে এ-ঘাট ও-ঘাটে রাত হলে খোঁজে মানুষ-ডাকপাখিদের। আমরা ক-জন ভাই-বোন জলেই মানুষ। জলে কেউ মানুষ হয় না, মাছ হয়, ডাহুক হয়, বিসর্জনের প্রদীপের শিখা হয় কাঁপা কাঁপা জলের ওপরে।

এক-একটা কারণ থাকে পিছিয়ে যাবার। একটা কারণ পেছনের আকর্ষণ। আর একটা সামনের দিকের আকর্ষণহীনতা, সামনের সারিতে যাবার উপায়হীনতা। আমার ভালোর দিকে সামনের দিকে যাবার উপায় ছিল না। আমি লাইন দিতে পারতাম না। লাইনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ঘেমে নেয়ে বেরিয়ে আসতাম। লাইন দিয়ে দাঁড়ানো মানুষ দেখলে মনে হত লাইনের প্রথম দিকটা হেঁটে হেঁটে পেছন দিকে চলে যাচ্ছে। এনসিসি-র লাইনের বাইরে দাঁড়ানো ছড়ি হাতে কর্নেল জরিপ করে হেঁটে যাচ্ছেন সামনে থেকে পেছনে। অতিষ্ঠ হয়ে লাইনের বাইরে চলে যেতাম।

দুর্গাপুজো যে ফুরিয়ে আসছে সেদিন আন্দাজ করিনি। করি কিছুটা বড়ো হবার পর। বড়ো হওয়া মানে ছাড়াছাড়ি হওয়া— নদীর সঙ্গে, অসুখের সঙ্গে। যতদিন জলে ভেজা থাকে ততদিন আসক্তি থাকে, ঘেন্না থাকে, লোভ থাকে, ভয় থাকে। জল শুকিয়ে গেলে শুকনো ফুল চৈত্রের বাতাসে ভেসে মাটিতে মিশে যায়। বড়ো হলে ছায়া বড়ো হয়। দীর্ঘ হয়। বাবা-মা বেশিরভাগ সময় কাছে থাকেননি। কাকা-কাকিমা, ঠাকুমা, বুড়িয়ে আসা দুটো গোরু ছিল। সন্ধ্যের আগেই ঘনিয়ে আসত অন্ধকার। মাদুর ছিল, লণ্ঠন ছিল। চারিদিকের অন্ধকারে এত ভয় মিশে থাকত যে চুম্বকের মতো কাছে টানত লণ্ঠনের শিখা। ক্রমাগত উস্কে জাগিয়ে রাখতাম। বিশ্বটা ছোটো ছিল যা বাড়তে বাড়তে অপরিষ্কার হয়ে এসেছে বয়স বাড়ার সঙ্গে। পরিসীমা দেখা যায় না। একটা বিস্তৃত খাল, বিস্তৃত অন্ধকার। পরিসীমাহীন এই শূন্যে সেই থেকে জলের ফোঁটার মতো সামান্য কিছু, শুকনো একটা কাঠি খুঁজে বেড়িয়েছি আঁকড়ে ধরতে। বিমলা তেমনই একটা জলের ফোঁটা।

এই বালুরঘাটেই তৈরি হচ্ছিল বিমলা। কাচ ছেটানো পুকুরে স্নান করতে আসত। কখন রঙিন কাগজের রিকশায় গাছের আড়াল দিয়ে চলে যেত। বালুরঘাটেই তৈরি হয়েছিল আমারই কবিতার সেই খড়ের চালা। যার বারান্দায় সন্ধ্যের পর পেঁয়াজ কাটতে কাটতে গৃহিনী বঁটি কাত করে বাড়ির পেছন দিয়ে কার ডাক পেয়ে চলে যায়। কুপি চিতার মতো জ্বলে। বা, এ-বাড়িতে সন্ধ্যের সময় চুল বাঁধায় শুকিয়ে যায় ও-বাড়ির রজনিগন্ধা। এইসব নিষিদ্ধতার জন্ম যদিও পরে, কিন্তু এর পটভূমি রচিত হয়েছিল বালুরঘাটের নদীপাড়কে ঘিরেই। এখানেই কোথাও ছিল সেই বৈষ্ণবী। সাদা পোশাক, ভরতি রমণী। আর তার আশ্রম হেমন্তের ধানখেতের মাঝখানে। সেই কবিতাগুলো ছাপাইনি। গড়নের ত্রুটি ছিল।

সন্ধ্যের পর থেকেই পৃথিবী চলে যেত দুরাত্মাদের আয়ত্তে। তাই ঘুম ছিল গাঢ়। টের পেতে দিত না। ‘সুনীতি বুক ডিপো’-র পাশের রাস্তা দিয়ে স্কুলে যাবার আগে নদী পেরুতে হত। শীতকালে বাঁশের সাঁকো, অন্য সময় নৌকোয় পারাপার। ফরাশে এসে দাঁড়াত গুরুচরণের নৌকো। কয়েকবার নৌকোয় উঠতে গিয়ে জলে পড়ে যাই। ভেজা জামাকাপড় পরেই স্কুলে যাই। আজ যেমন আছি তেমনই ছিল আমার শৈশব, কৈশোর, ইউনিভার্সিটির দিনগুলো। পরাজিত, ক্লান্ত। মানুষের সঙ্গে দেখা হওয়া মানে এনকাউন্টার, বোঝাপড়া, অবশ্যম্ভাবী পরাজয় একচেটে।

ভাবি যদি জন্ম থেকেই এমন বয়স্ক হতাম। কম শুনতে পাচ্ছি, কম দেখছি, চলাচল করছি না, বসে আছি বিকেলের বারান্দায়। কেউ গ্রাহ্য করত না, পড়ে থাকতাম আসবাবের মতো। মন নেই, হৃদয় নেই। লাঠি হাতে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানো মানে চারপাশে জমে উঠতে থাকা এনকাউন্টারগুলো এড়িয়ে সরে যাওয়া। সেই ইউনিভার্সিটির বয়স থেকে আজ অব্দি কোনো পুজো দেখিনি। কলকাতার পুজো কী জানি না। পুজোর দিনগুলোতে মনে হয় ভারত বন্ধ, কেউ নেই। একা আছি। হস্টেল ছুটি পড়ায় চার দিন একা তিনতলার জানালায় বসে কাটিয়েছি। সকলের মধ্যে দেখলে আমাকে মনে হয় আমি একা। একা থাকলে মনে হয় সঙ্গে আরও অনেকে, তাদের সঙ্গে দেয়া-নেয়া করছি, আমাকে সজীব দেখাচ্ছে।

কবিতা কখন আক্রমণ করল? আক্রান্ত হবার প্রথম অভিঘাত মনে পড়ে?

কবিতার অসুখের গোড়ায় থাকে শব্দকে, বাক্যকে, পঙ্ক্তিকে চিনে ফেলা। চেনা শব্দ, বাক্য দিন দিন অহেতুক, অর্থহীন হয়ে ওঠা। যা বলছি, শুনছি সেগুলো অর্থহীন, সার নেই। তারা আর কিছু বলে না, শোনায় না। নিত্যনতুন শব্দগঠন দিয়ে একই ভাবনাকে নতুন করে, সুখময়, দুঃখময় করে জোগান দেওয়াই কবিতা। তার কোনো জাগতিক মূল্য আছে কি নেই নির্বিচারে। তাই পুরোনো কবিতা কবিতা নয়। আমি পড়িনি কেউ লিখে রেখেছেন, যেদিন পড়ব আমাকে সে শিক্ষিত করে মরে যাবে, তার গঠনশৈলী, শব্দগুলো।

যুগ যুগ ধরে কবিতা লেখা হয়ে থাকলেও এ-কথা ঠিক যে, কবিতা কী সে-কথা কেউই ভালো করে বলতে পারবেন না। একসময় বেশ সুবিধে ছিল যখন পর্ব মেনে লেখা, বা, অন্ত্যমিলের লেখাকে কবিতা বলে ধরা হত। তার অসারতা ফাঁস হবার পর থেকে কবিতার সংজ্ঞা জটিল হয়েছে। হয়েছে গদ্য পদ্য বিভাজনের সমস্যা। কবিতা ধরেছিল যেদিন থেকে আমি সরে যেতে থাকি। ইউনিভার্সিটি থেকে, হস্টেল থেকে। যেদিন থেকে ধীরে ধীরে বিলীন হতে থাকে ন্যায্যমূল্যের পৃথিবী। এমন হতে পারে যে, আগে কবিতা এসেছিল, কবিতাই আমাকে সরিয়ে এনেছে। মনে আছে, ড্রয়িং পেপারের উলটোদিকেও পেনসিলে কবিতা লিখেছি। এখন বলতে পারি না কী লিখতাম, কেমন লিখতাম। তবে হাতেখড়ি তখনই। হাঁটা দূরত্বে বালিগঞ্জ লেক। সেখানে গিয়ে বসে থেকেছি লেখার খোঁজে। এই সময়টায় প্রাণপণ খুঁজেছি ইতরদের সমাজ, ইতর হতে চেয়ে। একটা টালির বাড়ির খোঁজ। টালির ঘর, সামনে একফালি ঘাস বিছোনো জমি, একটা টিউবওয়েল, ভাঙা চাতাল। জনমিনিষ্যি নেই। বেড়া দিয়ে ঘেরা, জংলি গাছ দিয়ে। ঘরের চৌকিতে উপুড় হয়ে লেখার অধিকার। আজ শুনি সে নাকি নতুন নয়, আমার একার নয়, সকলেরই একই খোঁজ। এর জন্য বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বাংলাদেশ পর্যন্ত যাই। লেখার একটা টেবিলের সন্ধানে।

আমিই শুধু স্বপ্ন দেখে আসছি, আমাকে কেউ যেন দেখতে না পায়। আমার যা দেখার সেগুলো দেখা শেষ, আর দেখার জন্য আমাকে পৃথিবীতে আসতে হবে না।

কবিতা এসেই নেশার মতো চেপে ধরে চারিদিকের জিনিসপত্র ছুড়ে ফেলতে শুরু করে, মানুষের মুখ অস্পষ্ট করে দেয়। নিত্যনতুন সব জিনিসকে, আপাততুচ্ছ জিনিসকে মূল্যবান করে তোলে। নিজের জীবনের ব্যথা-বেদনা অবশ করে দেয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি। তারপর থেকে পার্থিব যত কাজ করেছি, করেছি অনুপস্থিত থেকে। খুব কম কেউ, বা কেউই নয়, টের পেত আমার অনুপস্থিতি। নিজের বোনা জালে দিনে দিনে আবদ্ধ হয়ে পড়ি। আবদ্ধ অংশের মধ্যেই ছিল এক বস্তুর সমান শূন্যতা। বনের ভেতর দিয়ে জ্যোৎস্নায় রাস্তা যা গাছের ডাল থেকে বাঁচতে মাথা নীচু করে এদিক-ওদিক কাটিয়ে বন পার হয়ে নদীতে বিছিয়ে যায়, সেই রাস্তা আসলে শূন্য যা বস্তুর সমান। সেই শূন্যের অধিকারী হওয়ার সাধনায় দিন কাটিয়েছি। বোর্হেসের একটা কবিতার শেষ লাইনও এরকম— ‘আমার যা নেই তা দিয়ে গেলাম যে নেই তার হাতে’। সেটা তাঁর মৃত্যু প্রসঙ্গে। আমার জীবিত অবস্থার স্বপ্নের চেয়ে আলাদা।

কবিতার পাশাপাশি আপনি গদ্যও লিখেছেন, লিখছেন। কবিতায় বলা যাচ্ছে না এমন কোনো কারণ রয়েছে গদ্য লেখার পেছনে? এই প্রশ্নের কারণ আপনার গদ্য পাঠকের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা।

আমার কবিতাও পাঠকের কাছে নতুন অভিজ্ঞতা, ভালো মন্দ যাইহোক, হওয়া উচিত ছিল। আমার গদ্য হয়েছে, বলছেন, সেটাও হওয়া স্বাভাবিক। গদ্য যেমন লিখি তেমনটা আমি চাই না লিখি। তাছাড়া গদ্যগুলো একটার থেকে আর একটা এত আলাদা, বোঝা যায় না তার রকমটা কী। গদ্য কেমন হবে তার একটা ভাসা ভাসা ধারণা এখন তৈরি হয়েছে। যদিও সেটা বিশ্বাস করে উঠতে পারি না, যে-ধারণা তৈরি হচ্ছে সেটা ঠিক কি না। তবে কবিতায় যা লেখা যায় না তাই যে-গদ্যে লিখি সেটা বলার পূর্বশর্ত এই যে, আমি কবিতাই লিখতে চাই তা নয়। গদ্যে যা লিখি, সে-গদ্যেরই বিষয়। কিছু কিছু অংশ কবিতার গায়ে ঘেঁষে যে আসে সেটা গদ্যের দুর্বলতা মনে হয়। আবার এও মনে হয় তেমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। এই প্রশ্নের মধ্যেই হয়তো নিহিত আছে গদ্য আর কবিতার তফাত কী। জাপানি লেখক ওগাওয়া ইয়কো-র লেখায় দেখেছি মাঝেমাঝেই কবিতা ছুঁয়ে যেতে। সেটা গদ্যে উনি ব্যবহারও করেছেন ঠিকভাবে। গদ্যের ক্ষতি হয়নি।

কই আর তেমন লিখেছি। গুটিকতক। লিখছিই-বা কোথায়। একে লেখা বলে না। সামান্য লিখেছিলাম। এখন তাও বন্ধ হয়ে আছে অনেকদিন। লেখক হয়ে ওঠার জন্য যে-নির্জনতা দরকার সেটা অর্জন করে উঠতে পারিনি। এখনও চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমার কোনো উপায় নেই চেষ্টা করে যাওয়া ছাড়া। লেখা ছাড়া আমার করার কিছু নেই। লিখতে আমাকে হবেই। না লিখলে রেলের কেবিন-এর মতো গায়ে সেঁটে যাবে abandoned। অনেকদিন হল এই অবস্থা। সামনে কোনো মুক্তির উপায় নেই। জীবনের বেশিরভাগ গেল দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে। জিতলাম না।

যা লিখেছি, যেটুকু, সেটুকু বড়োজোর চর্চা। সব লেখাই আসলে চর্চা। লেখা আসলে ধারাবাহিক অনুশীলন। লেখ, কাট, ফেলে দাও। কোনো লেখা একদিন দু-দিনের বেশি শান্তি দেয় না। আমি নিজের গদ্য নিজে সমর্থন করি না। যেমন করি না গল্প উপন্যাস বলে এতদিন যেসব ছাপা হয়ে আসছে সেগুলো। পাঠকের কাছে যেগুলো পৌঁছোচ্ছে। যে গদ্য আমি লিখেছি তার উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। পরে আজ দেখছি সেগুলো ঠিকভাবে হয়নি। ঠিক উপায় সেটা নয়। ঠিক কী উপায়, তার একটা আবছা ধারণা তৈরি হয়েছে। তেমন করে লিখে উঠতে পারিনি এখনও। তবে এটা ঠিকই যে, যা লিখেছি, যেভাবে লিখেছি, সেটা ঠিক ছিল না। যেমন যেভাবে লেখা হয়ে এসেছে এতদিন, সেটা একেবারেই ঠিক ছিল না। স্বপ্ন দেখি আমি সেই গদ্য লিখে উঠতে পারছি। লিখছি, কাটছি, টাইপ করছি, প্রিন্ট করছি। ফেলে দিচ্ছি। এই স্বপ্নটা বাস্তবে হয়ে ওঠা খুব শক্ত। যেখানে যেতে চাই সেই জায়গাটা আদৌ আছে কি না, থাকলেও স্থায়ীভাবে আছে কি না, এই চোখ দিয়ে দেখতে পাব কি না। জায়গাটা আছে সেই বিশ্বাস নিয়ে খুঁজছি, জায়গাটা আছে সেই বিশ্বাসও খুঁজছি।

“রাস্তায় যেতে যেতে বহুদিন আগের বন্ধু, কলেজ জীবনের, সুহাসের সঙ্গে দেখা হয়। ওর পার্ট ওয়ানে অনার্স কাটা যাবার পর থেকে ওর সঙ্গে কারও বিশেষ দেখা হয়নি। কলেজই ছেড়ে দেয় একসময়। সকলের কাছেই সুহাস অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাতে ওর নিজেরও ভূমিকা ছিল। ও নিজেও আরও অস্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছিল নিজেকে। ততদিনে জিনিসের দাম বেড়েছে, সবজির রং ওঠা। দেশটা গ্রীষ্মপ্রধান হয়ে উঠেছে। সেই সুহাসের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় মুখোমুখি। চিনতে পেরে প্রবল উৎসাহে এগিয়ে আসে সুহাস। আমি গাছের নীচে সরে দাঁড়াই। ও কিছু বলার আগে ‘মা আর নেই’ কথাটা বলতে গিয়ে গাছের দিকে তাকিয়ে মুখে বাধে”। এই কথাগুলো বলা কবিতার এক্তিয়ারে পড়ে না। আমি একথা কবিতায় বলতে না পেরে গদ্যে লিখতাম তা নয়। এটা গদ্যেরই বিষয়। আমি আমার আগের গদ্য পড়তে পারি না। বানানো মনে হয়। পুরোনো কবিতা, অন্ধকারবয়সি, লকডাউন, লকডাউন ২ থেকে তবু পারি এখনও। এই লেখাগুলো এখনও পরিত্যক্ত বলে মনে হয় না।

আমার গদ্য পাঠকের কাছে নতুন অভিজ্ঞতা, সেটা হয়তো ঠিকই। কিন্তু এতে বোঝা যায় না, সেই অভিজ্ঞতাটা কেমন। কেউ কেউ প্রশংসা করেন। সেই প্রশংসা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। প্রায় কেউই যে পড়েন না, এতে আমার সুবিধেই হয়। যতদিন কারো চোখে না পড়ে, ততদিনে লেখাগুলো আরও শুধরে নিতে পারি। এরকম করতে করতেই একসময় লেখা থেমে যাবে। অপ্রস্তুত লেখাগুলো পড়ে থাকবে। তাদের হয়ে বলার, সংশোধনের কেউ আর পেছনে থাকবে না।

কবিতার জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে আপনার ধারণা জানতে চাই।

কবিতার জন্ম সম্বন্ধে ধারণা, কোনো কিছু সম্বন্ধে ধারণাই বড়োজোর সম্ভাবনামূলক। কী করে কবিতা জন্ম নেয় সেটা জানা যায় না। কেউই জানতে পারে না। মনের মধ্যে কীভাবে তৈরি হয়ে ছিল, কোনো সামনে ঘটা ঘটনাকে আশ্রয় করে শব্দরূপ পেয়ে কবিতায় আসে, সেটা জানা যায় না। কোনো একটা বিশেষ কবিতা হঠাৎ করেও লেখা হয়ে যায়। পরে পড়ে দেখা গেল মনে হচ্ছে সে ভিনদেশি। আমার লেখাই নয়, গভীর ভালো লাগার জন্ম দিয়েছে। অনেক কবিতা আসলে অনেক কিছু নয়, সামান্য কিছু। হাতে গুনতি কয়েকটা জিনিস। একটা কবিতা তাই আগের কবিতা থেকে নতুন শুধু ভঙ্গিতে, নয়তো আরও সংক্ষিপ্ততায়। বাড়ির পেছনের বকুল গাছে সুলতার ওড়না গলায় আত্মহত্যা নতুন কিছু নয়। যদি কবিতায় সার্থকভাবে আসতে হয়, নতুনভাবে গড়ে নিতে হবে। আমরা চিরকাল পেছনে ফেলে আসা জিনিসগুলো খুঁজছি। কবিতা কিছু এনে দিচ্ছে, ছুঁইয়ে দিচ্ছে। সে দিচ্ছে সকলকেই। যারাই ঠিক লিখছেন। অটোয় যেতে যেতে মাথায় এসেছিল, ‘ধ্যান চেয়ে, বস্তু চেয়ে, ছায়া চেয়ে, গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত’। কিছু চোখে পড়েছিল বলেও হয়তো নয়। এক বিচিত্র রসায়নে তৈরি হয়ে ছিল ভেতরে।

কবিতার মৃত্যু কিন্তু সুনিশ্চিত। জন্মের পর থেকেই তার মরে যাবার তোড়জোড়। মরেও যায় সঙ্গে সঙ্গেই। পৃথিবীর প্রতিটা পাওনাই তাই। সন্তানের কাঁধে হাত দিলেও স্পর্শ মরে যায়, হাত সরিয়ে নিতে হয়। হাত বুলোতে হয়। তার অর্থ বিভিন্ন নতুন স্পর্শবিন্দু ছোঁয়া, বিভিন্ন জায়গায় স্পর্শ করা। কবিতার মৃত্যু হয় কবিতাটা মাথায় পৌঁছোনোর পর থেকে। সব ক-টা আঙ্গিক একে একে উপলব্ধ হবার পর। তাই নতুন কবিতা।

কবিতার ক্ষেত্রে আপনার পূর্বসূরী কে বা কারা? এবং কেন?

আমার সম্ভবত কোনো পূর্বসূরী নেই। ঠিক বলতে পারি না। তবে রবীন্দ্রনাথ পড়িনি পাঠ্য বইয়ের বাইরে। খুব কম পড়েছি। পাঠ্য বইটাও মন দিয়ে পড়িনি। আমার কাছে রবীন্দ্রনাথ থেকে গেছেন গানের আড়ালে। ‘শেষ নাহি, তাই শূন্য সেজে’-র আড়ালে। কিছুকাল কাফকার ডায়েরি পড়েছিলাম। খাপছাড়াভাবে। চোদ্দো সালটায় পড়েছিলাম ওঁর তিনটে উপন্যাস। ট্রায়াল, আমেরিকা, আর ক্যাসেল। ট্রায়াল যদিও আগেও পড়েছি বাংলা অনুবাদে। তাহলেও এটা বলা কি ঠিক হবে যে ওঁরা আমার পূর্বসূরী? বা, উনি আমার পূর্বসূরী? আমার ‘প্রসন্ন হাতি’, ‘অশুভ মোমবাতি’ পড়লে এখন বুঝতে পারি সে-অর্থে ওগুলোর কোনো পূর্বসূরী নেই। এত আনকোরা, কাঁচা। পরে যে শুধরে শুধরে আসছি তার পেছনে থাকে আগের লেখা। তারাই পূর্বসূরী হয়ে দাঁড়ায়। সেটা সকলের ক্ষেত্রেই ঘটে। নিজের আগের লেখা তাকে শিক্ষিত করে। আমার ক্ষেত্রেও হয়েছে। তবে আমার বিষয়টা একটু আলাদা এই জন্য যে, আমাকে বাংলা সাহিত্যের কেউ দীক্ষা দেয়নি। নিইওনি, পাইওনি।

আমি ভূমেনদার হয়ে জীবনানন্দের কবিতার খাতা অনেক ঘেঁটেছি। ন্যাশনাল লাইব্রেরি গিয়ে মাইক্রোফিল্ম থেকে খাতায় লিখে এনেছি। বাড়িতে টাইপ করেছি। সেই সুবাদে ওঁর অনেক লেখার সঙ্গে সম্যক পরিচয় হয়। কারো কবিতা পরপর পড়লে মনে হয় একইরকম, উলটেপালটে লেখা। আসলে তা নয়। ওঁর অনেক আবিষ্কার। নিজে সৃষ্টি করেছেন। যার ছায়ায় আজকের বাংলা কবিতা। হয়তো আমারও। আমি পনেরোটা খাতা থেকে কপি করেছিলাম। পরের দিকে ওঁর লেখা কিছুটা পালটাতে দেখেছি। কবিতা মুখের কথার কবিতা হয়ে উঠছিল। কবিতায় উনি খুবই ব্যক্তিত্ববান। আমি বিশ্বাস করি প্রতিভা বলতে যে-সব গুণের সমষ্টি বোঝায়, তার মধ্যে ব্যক্তিত্ব, সততা, এই দুটো জিনিসও পড়ে। অঁরি মিশো, ব়্যাঁবো, রেনে শ— এঁদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ছিল যা কবিতার বিষয় হয়ে ওঠে। জীবনানন্দেরও। জীবনানন্দ বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে থাকলেও আমার পূর্বসুরী সে-কথা টের পাইনি। যুক্তি বলে আমাদের সকলের লেখার গোড়ায় জীবনানন্দ। আমি কবিতায় এসেছি আড়াআড়ি, নিজের মতো, নিজের সময়ে।

আপনার অনেক কবিতাতেই বাক্যগঠন এমন, মনে হয় অনুবাদ কবিতা পড়ছি।

অনুবাদ কবিতার গড়ন হয়তো নির্ভর করে মূল ভাষার গড়নের ওপর। যদি কেউ সেই গড়ন রেখে দেন, বাংলার মতো করে পালটে না নেন। অনুবাদ কবিতা বলতে মূলত ইংরেজি থেকে অনুবাদই বোঝানো হয়ে থাকবে। ওই ভাষা থেকে অনুবাদই বাংলায় বেশি হয়। এই প্রশ্নের সঙ্গে তেমন কিছু কবিতার উল্লেখ করলে ভালো হত। না হলে বোঝা মুশকিল হবে অবাঙালি কী ধরন রয়ে গেছে। ফরাসি কবি রেনে শ-এর কবিতার গড়ন লক্ষ করলে দেখা যায়, তাঁর কবিতার মূলেই আছে তাঁর বাক্যের গঠন। সিধে বাংলামাফিক করে নিলে কবিতাটাই মরে যায়। সেটা কোনো ভাষার বৈশিষ্ট্য নয়। কবির বৈশিষ্ট্য। জানি না তেমন আমার কবিতায় কোথায় আছে। তবে এটা ঠিক বাংলা, ইংরেজি কোনো ভাষাই তেমন আয়ত্তে নেই। কাজ চালানোর মতো জানি। কিছু কবিতা আমার ইংরেজিতে লেখা। পরে অনুবাদ করে বাংলায় ছাপিয়েছি। কিছু কবিতা এখনও পড়েই আছে ইংরেজিতে যা মনোমতো অনুবাদ করে উঠতে পারিনি। মনোমতো অনুবাদ না করে উঠতে পারারই কথা। পারলে আগেই বাংলায় লিখতাম। তবে আমার বিশ্বাস, যেগুলো প্রথমে ইংরেজিতে লেখা, সেগুলোর এই দোষ হয়নি। যদি হয়ে থাকে তবে পাঠককে বলতে হবে সুধী পাঠক। তবে সেটার সম্ভাবনা খুবই কম।

সর্বজ্ঞ বলছিল, নদী পেরোতে গেলে আগে ভাষা পেরোতে হয়, ধ্বনি পেরোতে হয়, পার হতে হয় উচ্চারণ করা ঠোঁট, উচ্চারণ না করা ঠোঁটের নিথরতা, চোখের ভাষা। তাহলে নদী পার হওয়া যায়। সকলের নদী, নিজস্ব নদী। ভাষা না পার হলে, ধ্বনি পার হতে না পারলে, টেলিগ্রাফিক কোডের মতো খটাখট শব্দ কানে আসে। নদী পেরোনো অধরা থেকে যায়।

আপনার কবিতায় অনস্তিত্বের অস্তিত্ব, অনুপস্থিতের উপস্থিতির বিষয়ে এক ধরনের ঝোঁক লক্ষ করা যায়। সে-বিষয়ে কিছু বলুন।

বাড়িয়ে লেখা, যা নেই তা লেখা, সেটা কবিতার প্রয়োজন। মানুষ মুখে যা বলে সেটাই বাস্তব। আমরা মুখে বাক্যগঠন করে যা বলি। বলার পরে গড়ে ওঠে, সত্যি হয়ে ওঠে। বাস্তব ঘটনা তাকে অনুসরণ করে। The flowering hawthorn was my first alphabet, এ-কথা যিনি লিখেছেন, তিনি জানেন সেটা সত্যি নয়। কোনো ফুল কারো বর্ণমালার প্রথম বর্ণ হতে পারে না। কিন্তু লেখাটার পরে হয়। উনি সত্যি করে নেন। যে পড়েন তার কাছেও ফুটন্ত ফুল তার বর্ণমালার প্রথম বর্ণ হয়ে ওঠে। যিনি বাস্তবনিষ্ঠ হয়ে লিখতে চান, তার জানা উচিত শব্দ ছাড়া বাস্তব ঘটনা সম্বন্ধে মানুষের কোনো বোধ নেই। Wittgenstein কোথাও লিখেছিলেন, You learned the concept of pain when you learned language. ভাষায় বর্ণনার মূল উদ্দেশ্য হয়তো বিপুল সমুদ্রকে একটা বোতামে বন্দি করা যাতে সে বোধগম্য হয়, নাড়াঘাঁটা করা যায়। নিয়ে যাওয়া যায় চামচে করে। কবিতার উদ্দেশ্যও তাই, শব্দের মতো। কবিতা যার হাত নেই, তার হাত ফিরিয়ে দেয়। মিলান কুন্দেরা লিখেছিলেন, our unappeased yearning to return হল নস্টালজিয়া। কবিতা সেইখানে ফিরিয়ে আনে। বাস্তব অবাস্তবের ধার ধারে না। আমি মাকে ভালোবাসি, এটা বলার পরে যা অনুভব তৈরি হয়, তার সঙ্গে বাস্তবের মাকে ভালোবাসার কোনো মিল নেই। অন্য কোনো বাস্তবও নেই। বাক্য যা বলেছে সেটাই ভালোবাসা, ততটুকু। আমাদের দুঃখ বেদনার মূলেও আছে শব্দ ব্যবহারের দৈন্য। যদি আমার ছেলেবেলা এক কি দু-কথায় বর্ণনা করতে পারতাম, অনেক ব্যথার উপশম ঘটাত। পেরে উঠি না, যতক্ষণ পেরে উঠি না, সে কুয়াশা রচনা করে ব্যথা দিতে থাকে। যত কবিতা তত বেদনামুক্তি। কবিতা যত তৈরি হয়, তা মানুষের অদেখা বেদনার কণামাত্রও নয়।

কিন্তু একটা জিনিস অপরিষ্কার থেকে যায় যে, প্রশ্নকর্তার কাছে কি জিনিসটা সত্যিই খুব অভিনব, নতুন? আমিই শুধু করি? ‘হারিয়ে যাওয়া কালো সুটকেসটা পড়ে আছে যেখানে, ইচ্ছে করে হারিয়ে গিয়ে সেখানে চুপ করে বসে থাকি’।— এই লাইন কি কবিতায় নতুন, এটুকু অবাস্তবতা? সে তো প্রায় সকলের লেখাতেই থাকে। কবিতাকে না লেখার জন্য ধরে বেঁধে রাখাও যায় না। সে বাদামি রঙের চিল দেখে লিখবেই, ‘সোনালি ডানার চিল’।

এটা ঠিক যে, অন্য বিষয়ের মতো আমি এক্ষত্রেও ঠিক বুঝিয়ে উঠতে পারলাম না স্বপক্ষের যুক্তি। মানুষ ভাবতে চায়, সেই ভাবনার শক্তি নিহিত থাকে নিজেরই মধ্যে। ফলে ভেবে উঠতে পারে না। নিজেকে সে সারাজীবন দেখতেও পায় না (Still, it may be that man wants to think, but cannot. — Heidegger)।

একটি কবিতা লেখা হবার পরে কতটা কাটাছেঁড়া করেন? কবিতাটি পত্রিকায় ছাপা হবার পরে যখন কবিতার বইয়ে যায় তখনও পালটে যেতে থাকে? কবিতার বই প্রকাশ পাবার পর কি নিশ্চিন্ত বোধ করেন?

কবিতা খুবই নশ্বর। আকারে, প্রকারে, আয়তনে, শব্দ ব্যবহারে। শেষ যেখানে ছাপা হয়েছে সেখানে বসেও সন্দেহের চোখে তাকায়। এপাশ ওপাশ দেখে, অন্যখানে সরে বসতে চায়। এর একটা কারণ কবিতায় সত্যিই উপস্থিত কোনো উন্নতির সুযোগ। আর একটা কারণ হয়তো, তার সেভাবে আর উন্নতির সম্ভাবনা নেই, কিন্তু বসে বসে তার বয়স হয়ে মলিন হয়ে যাওয়া। হয় তখন তাকে পরিত্যাগ করো, প্রকাশককে ডেকে বলো এটা আমার লেখা নয়, কিংবা সুযোগ থাকলে লুকিয়ে ফেল যেখানে ছাপা হয়ে আছে সেখান থেকে।

কিছু কবিতা অবশ্য একবার লেখার পর আর পালটায় না। ‘বিশ্ব যেমন নীরব, আমি যদি সরব হতাম সে-নীরবতার অন্তর্ভূত!’ বা ‘নারী আসলে রক্তমাংসের আবরণের নীচে গভীর গন্ধের পেটিকোট’। তেমন কবিতা।

যদিও এটা কোনো প্রোটোকল কি না জানি না, অনেক কবিই কবিতা একবার যেভাবে ছাপা হয় আর পালটান না দেখেছি। পত্রিকা থেকে বই, বই থেকে সংকলন। তাঁদের স্বপক্ষের একটা যুক্তি, যা লিখেছ তার দিকে ফিরে না তাকিয়ে নতুন লেখা লেখ। পুরোনো নিয়ে সময় নষ্ট করো না। এই যুক্তির স্বপক্ষে আমি তদবির করতে পারি না। পরবর্তীকালে মন যাতে খারাপ না হয় তার জন্য কবিতা টাইপ করে এক বছর ফেলে রাখার যুক্তি আমার কাছে বেশি সাবলীল মনে হয়।

ছাপা হবার আগে বিস্তর কাটাছেঁড়া সে তো আছেই। আমার একটা conversion rate বার করলে হয়তো জানা যেত যে, প্রতি একশোটা কবিতা থেকে একটা কবিতা শেষ অব্দি ছাপার ঘরে পৌঁছোয়। এটা অবশ্য একেবারেই অসম্ভব কিছু নয়। একটা বই, ধরুন চার ফর্মার, তৈরি হতে স্বাভাবিক সময় নেওয়া উচিত দু-বছর। সেখানে আমার গত একবছরে বই হয়েই বেরিয়েছে চারটে। এতে নিজের কবিতার প্রতি সুবিচার করা হয় না।

আমরা এতক্ষণ যে-প্রশ্নগুলো করেছি, তার প্রত্যুত্তরে আপনি যা যা বললেন, সেগুলোর যদি মূল্যায়ন করেন।

এতক্ষণ করা প্রশ্নগুলো সম্বন্ধে বললে বলতে হয় কোনো প্রশ্নই যেন করেননি, প্রত্যুত্তরে আমিও যেন কিছু বলিনি। এড়িয়ে গেছি। যে-আমি অতি সাধারণ, আটপৌরে, সেটা সযত্নে এড়িয়ে গেলাম। যা লিখলাম উত্তরের অছিলায় সেগুলো আমার নয় অন্য কারো, অন্য কেউ তার অধিকারী। আমি সে-সব নিজের বলে স্বপ্ন দেখেছি। এটা হতেই হত। এরকমই হয়। আমাদের ইতিহাসের ওপরে সামান্য অধিকারও আমাদের নেই। যে-ইতিহাস বিবৃত, তা শুধু স্বপ্ন। এই জীবনটা যেমন জীবনের বিজ্ঞাপন, আগাগোড়া মিথ্যে প্রবঞ্চনা, তেমনই। যা বললাম সেগুলো অসত্য, কিন্তু ভুল নয়। মিথ্যেও সম্ভবত নয়। যে-অধিকার আমি কায়েম করেছি, তার কিছু অন্যায়, কিছু ভুল। বাকি সব সত্যি, ঠিক। এও ঠিক যা আমি এড়িয়ে গেলাম, বললাম না, সেগুলো ফুটে রইল ছত্রে ছত্রে, ধরিয়ে দিয়ে গেল। আমি আরও একবার ধরা পড়ে গেলাম। হানি হল আমার সযত্ন-লালিত সম্মানের।

আপনাদের প্রশ্ন এক অর্থে নির্দোষ। কিছু খোলসা করতে চায়নি। আমি ধরা দিই, চায়নি। ডিঙির যতটুকু জলে ডুবে থাকে ততটুকু গভীরতাই আপনাদের প্রশ্নে। চায়নি আরও গভীরে ঢুকে খুঁজে বার করে জলের নীচের ভাঙা শাঁখা, খেলনাপাতি। সেগুলো পড়ে থেকেছে আপনারা আঘাত করেননি। বৈঠা আর জলের আঘাতের নরম কোলাহলই শেষে রয়ে গেল, বোঝা গেল না আকাশে চিল উড়তে উড়তে মাটির মতো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে নীচে ছড়িয়ে পড়ার ভয় পারস্পরিক ছিল কি না।

নিজে কিছু বলুন।

বলছি। হাত থেকে জল কিছুতে মোছে না। মুছে আসি।

পুরুষ মানুষের জীবনে একজন গাছরমণী প্রয়োজন হয়। দরজার বাইরে শুয়ে থাকবে, নিজের দাবি আর ভবিষ্যৎ বিষয়ে চিন্তাশূন্য, পুরুষের নাক ডাকার মতো কন্ঠস্বর, পা ফেলে হাঁটার সময় যে মাড়িয়ে যায়, যে একা খায়, একা ঘুমোয়, হাই তোলে, কখনো স্নান করে, গায়ে কচ্ছপের গন্ধ। এ-জীবনটায় আমার আনুকূল্য অনেক, প্রতিকূলতা কম ছিল। গাছরমণীর হদিস না পাওয়ার আনুকূল্য, নদীর থেকে কখনো দূরে বাস না করার আনুকূল্য, ভাঙা টিউবওয়েলের পাশে খালি বালতি নিয়ে বসে থাকার আনুকূল্য, অনর্গল সুখের হাসির, মুখের হাসির জলের মতো বয়ে যাওয়ার, নিজের দুঃখে কাতর হয়ে কান্নার সৌভাগ্য, যখন তেমন দুঃখ থাকে না, কান্না দিয়ে কষ্টের নির্মাণ করার, আয়নার সঙ্গলাভের আনুকূল্য। আর, প্রতিকূলতার মধ্যে শুধু চিরকাল নদীর পাশে বাস করার প্রতিকূলতা। নিজেকে রক্ষা করার বিষয়ে আমার নিষ্ক্রিয়তায় আমি কৃতজ্ঞ। জীবনে বেঁচে থাকার অছিলায় যে আনুকূল্য গ্রহণ করার কথা, সেগুলো নেবার অস্বীকারে। আমি আরও কৃতজ্ঞ এইজন্য যে, অনেক আগে আমি ঘোষণা করেছি, আমি বেঁচে নেই, যা সম্পত্তিই থেকে থাকুক আমার, সেগুলোর হয় মূল্য নেই, বা সে-সব অনিশ্চিত মূল্যের। তাই সে-সব ধূলিসাৎ করে বাতাসে মিশে যাচ্ছি।

ছোটোবেলায় আমার বোন মারা যাবার পর বোন যা-যা ভালোবাসত মা সেসব ছেড়ে দেন। মা আর জীবনে রসগোল্লা খাননি, আম খাননি। সারাজীবন সাদা শাড়ি পরেছেন। আমি সেই অভিজ্ঞতার জ্ঞান দিয়ে গঠিত। মাসের প্রথম সপ্তাহ পার হবার পর মায়ের কাছে রুমাল কেনার টাকা চাইলেও মা বলতেন, ‘পরের মাসে কিনিস, বাবা’— এই সংলাপ দিয়ে। আটাকলের পেছনের দেয়ালে ঋতুর পর ঋতু পড়ে থাকা প্রতিমার চালার জলে শিশিরে ভিজে নষ্ট হতে থাকা দিয়ে। এইসব অভিজ্ঞতার অনিশ্চিত মাটি দিয়ে তৈরি। ঋতু পালটে বর্ষা আসে। পাড়ার রাস্তার ধারে কালো কুকুর মরে পড়ে থাকে। গন্ধ হচ্ছে দেখে কয়েকজন মিলে কুকুরটা ফেলে দিয়ে আসে ভাগাড়ে। কিছুদিন পর পাড়ায় বিয়ের আসর বসে। যারা কুকুর ফেলতে গেছিল, তারা কালো চাদর গায়ে সার বেঁধে খেতে বসে হাত ধুয়ে। আমি এই অভিজ্ঞতা দিয়ে গঠিত।

বাড়ি থেকে সকালবেলা বেরিয়ে এসেছি। সেটা আমার ব্যর্থতা। ডান দিকে কাঠের দোকান। একটা লোক কাঠ কাটছে, পেরেক পুঁতছে। সেটা আমার আর একটা ব্যর্থতা। বাঁ-দিকের ফাঁকা জমিটা শুনছি বিক্রি হয়ে গেছে। জঙ্গল সাফাই হচ্ছে। বাড়ি তৈরি হবে। সেটা আমার ব্যর্থতা। দু-জন লোক দাঁড়িয়ে কথা বলছে সেটা আমার ব্যর্থতা ভেবে ভয়ে তাদের দিকে তাকাইনি। পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে চলেছে সেগুলো সব আমার ব্যর্থতা, কোনো কাজ আমাকে নেয়নি। মানুষের বড়ো হয়ে ওঠা, নামি হয়ে ওঠা, ছোটো হয়ে যাওয়া, কোনো কিছুর সঙ্গে আমি থাকিনি।

এতসবের পরে তাও যা পেয়েছি তা যথেষ্টর চেয়ে বেশি। বাজারে মাছ কাটা বড়ো বড়ো বঁটিগুলো দিনের পর দিন ব্যবহার হয়ে ক্ষয়ে যেতে দেখেছি। বছরের পর বছর ধরে বঁটিগুলো দিয়ে জলজ প্রাণী হত্যা হয়েছে মানুষের বেঁচে থাকার অছিলায়। জালে ধরা পড়ার সময় তারা হয়তো তখন শ্যাওলা খুঁজছে, জলের ভেতরে পোকামাকড় খুঁজছে, বা, আরও কোনো স্বগোত্রীয় প্রাণকে খুঁজছে। আমাকে তেমন কেউ ধরে নিয়ে যায়নি। আলো-হাওয়ায় বেঁচে আছি ঘরের মধ্যে নিজের ঘর তৈরি করে। মাকড়সার ছবি এঁকে। আমার বাড়ি ফেরার ঠিকানা আছে। একটা জানালা আছে। এক বিষয় ফুরোনোর পর আর এক বিষয় নিয়ে বেঁচে থাকা আছে। নিজেকে বার বার পালটে নেবার অধিকার আছে। হোক না আমার অতীত অপরিচ্ছন্ন, অপরিষ্কার, সকলের মতো। কোনো বৈশিষ্ট্য না-ই থাক।

সারা সকাল তোমাকে দেখিনি বলার মতো সম্পর্ক যদি নাও থাকে, যদি অলিগলি দিয়ে লুকিয়ে যেতে গিয়ে বার বার দেখা হয়ে যায় যার ভয়ে গলিতে ঢুকেছি তার সঙ্গে, যদি মনে থাকে অন্ধকারেও মাথাব্যথার অনুভব হয়, তবুও আমার যা পেয়েছি সে-সব গ্রহণ করার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে, পরম ভক্তির সঙ্গে। যা পাইনি তার জন্য আক্ষেপ করার কথা নয়। আক্ষেপে সেই বস্তু মেলে না। যা মেলার কথা, পাওনা যা, তার হানি হয়। কম করে মেলে। যতগুলো কবিতা আমি লিখেছি ততগুলো নবীন দেশের আমি মালিক। যার কোনোটায় আমি বাস করি না। বাস করি আমার মালিকানার শেষ দেশ থেকে নতুন আর এক অনাবিষ্কৃত দেশে যাবার রাস্তায়।

যদি এমন হত, একটা মানুষের পরিচয় শুধু তার খুঁতটুকু, সেটুকুই তার অবশিষ্ট থাকে, দৃশ্যমান অংশটা শুধু তার খুঁত, তাকে যতটুকু দেখা যায় সেটুকু তার যা নেই তার সমষ্টি, তাহলে আমি তাই। ‘অলোক সেন-এর বাড়ির দরজা খুললে দেখা যায় অলোক সেন চেয়ারে ঠায় বসে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। দরজা বন্ধ থাকলে চেয়ার ফাঁকা, অলোক সেন সেখানে নেই।’

কোথাও যাবার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুটা হাঁটতে হয়। বাসে উঠতে হয়। বাস থেকে নেমে অটো ধরতে হয়। অটো থেকে নেমে পায়ে হেঁটে পৌঁছোবার ঠিক আগে অনুতাপ আসে। কেন এলাম। কেন গাছের মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম না, জিরিয়ে নিতাম গাছের মতো। নীচ দিয়ে যেত হাতবদল করা সম্ভার, অন্ধকার হলে কেউ নীচে বসে মালা বিক্রি করত। প্রতিটা যাত্রা আমার এক-একটা বক্তব্য, এক-একটা অভিমত। প্রতিটা অভিমত একটা করে যাত্রা। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। সেই অভিমত শেষ মুহূর্তে পালটে যেতে চায়। কোথাও পৌঁছে প্রতিবার মাথা নীচু করে ঘরে ঢুকি। এখন সাক্ষাৎকারের শেষে এসে যা যা এতক্ষণ বলেছি সেগুলোর ভার বয়ে, সেগুলোর বিরোধিতার মুখে পড়ে মাথা নীচু করেই চলে গেলাম।

নিত্যব্রত দাসের নির্বাচিত কবিতা

*

এ যদি খেলার সংসার হয়, এখনও

একটু সামনে এসে দূরেই দাঁড়াও, এখনও

তোমাকে সোনার সংসার ডাকে, প্রতিদিন

এক-একবার নতুন, আরও নতুন, আমার

অজ্ঞাত প্রশ্নের অজ্ঞাত জবাব হও

এখনও না-দেখা রুপোর শেকল, না দেখা

খোঁড়ার গলি, এখনও পরিমাণমতো ভেঙে

আড়ালে দাঁড়িয়ে ভাঙো…

*

এত শান্ত হয়ে আছে তবু এখন তাদের দিকে তাকিয়ে আমার

অন্ধকার হয়ে এল চোখ, ঘেমে উঠল হাতের তালু।

দেখা দিতে বারণ করেছিলাম স্পষ্ট করে, এলে মানা করেছিলাম জানাতে,

বলেছিলাম দুর্গম কোনো দেশে বা অনভিপ্রেত কোনো

সন্ধ্যায় না যায় যেন, কেউ না আনে মৃত ফোটোগ্রাফারের ফোটো

আমার কাছে, শরীরে কাটার চিহ্ন যেন না থাকে কোথাও, চোখে

কাজল পরার বা না পরার স্পষ্টতা। সবে চোখ মুছেছে, না থাকে যেন

তারও চিহ্ন সদ্যফোটা হাসিমুখে, যেন খানিকটা জন্মায় অতীতে,

এদিকের ভাষা পায় খানিকটা। অর্ধেক পাওয়া জন্ম বাকি অর্ধেক অজন্ম

সংহার করে এসে, বলেছিলাম বিকেলবেলা।

*

পাশের ফ্ল্যাটের গঙ্গা মারা গেল কয়েক বছর হল,

মেঝেতে অনেকদিন ছড়িয়ে রইল ভিজে গঙ্গার পা, তার জলের বালতি,

নোংরা শায়ার লেস, কোলাপ্সিব্ ল গেটে আটকে। তার আধখাওয়া

হাওয়াইয়ে পরপুরুষের পা গলিয়ে থাকার লোভ জানাজানি

হয়ে গেল চার মুখে।

ও বেঁচে থাকতে টুকটুক শব্দ বন্ধ দরজার পেছনে ঘুরত,

সে কি ছিল দেশলাই জ্বেলে আলো জ্বালাবার ?

আসলে সে কি নিরন্তর বৃষ্টি ছিল, আচার অনাচারের, কূল অকূলের

নিরন্তর যুদ্ধের অবৈধ স্মৃতি, এক শতাব্দী পরে ফাঁকা ঘরের দরজা খোলার

খাঁ-খাঁ করা মোমবাতির আগুনের সূচনা?

*

ক্ষমা কোথায় অনেকদিন খবর পাই না

আগে দেখতাম ক্ষমা সামনে দিয়ে গেল কয়েকবার,

ফিরে এল। এখন দেখি না।

এখন ক্ষমা বিশেষ কোথাও যায় না, ফেরেও না।

মেঘ করে মিশে থাকে আশেপাশে। আঁচড়ে দিয়েছ কেউ

পানপাতার মুখটা, থমকে গেছে বিদ্যুৎ চমকানো।

কলসি নেই বললে শুনি কলসিতে ঘরঘর শব্দে জল ভরে

নদী নেই বললে ঘোর বন্যায় কলসি নেই, ঘড়া নেই বলে

চারিদিকে রব তুলে অতীব ভয়াল বেগে ছুটে যায় নদী।

জ্যোৎস্নার নদীতে তখন ক্ষমা গান গাইতে গাইতে বেয়ে

যায়— ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই।

*

দ্বিধা এসে থেকে থেকে ফিরে গেছে একবার,

ফুটিয়ে গেছে নিজের নাম যেখানে একেলা বসেছিল এসে।

এতদিনে ঢেকেও গেছে কিছুটা প্রতীক্ষার ঘামে।

দ্বিধা দ্বিতীয়বার আসবে কোনো একদিন, তার পরেও হয়তো

আসবে অনেকবার। একসময় আর আসবে না দ্বিধা।

তখনও আমাকে থাকতেই হবে বসে, মাটিতে যেখানে গুনগুন

করে গেছে মাছি, কখন সেখানে দ্বিধা আসে। বসে থাকতে হবে যখন,

ততদিনে স্পষ্ট হয়েছে যে দ্বিধা এসেছিল, আর কেউ আসেনি,

আসবে না, দ্বিধাই শেষ এসেছিল আমার কাছে। দ্বিধাদের কারো সঙ্গে

আমার দেখা হয়নি বেশি আলোয় চিমনি ভেঙেছিল।

*

এই সকালের পেছনে রাত ছিল নিশ্চয়ই; কাল রাতে কোথায়

ছিলাম! মনে পড়ে, রাত দুটোর সময়, তখন শিয়ালদায়,

বৃষ্টির ফোঁটা নিয়ন আলোয় এসে অন্ধকারে চলে যাবার ফাঁকে উঁচু

বাতি ঘুরিয়ে দেখছিলাম শহর কলকাতা। শহরটা দ্বিতীয়বার ঘুমিয়ে

পড়ার পর বিডন স্ট্রিট দিয়ে কালো একটা ছাগল ছিপছিপে বৃষ্টিতে

ভিজতে ভিজতে হাঁটছিল। ফিরছিল, না কি শুধু হাঁটছিল!

*

কাল সারারাত আমার বুকের বোতাম নিশানা করে ছিল এক হাত

ছোটো জানালাটা। কেউ নাশ করে না আমাকে, বুক ভরে থাকে বরং

পরিত্রাতার নিঃশ্বাসে। যে-হত্যা মৃত্যুর চেয়ে আদিম, আমাকে শাসায়।

আমার চেয়ে প্রবীণ তালা বন্ধ করে রাখে।

*

নিশাচরের মতো আছি সারাদিন, মহী, একটু ভালোবাসিস

আমাকে। ক্ষমা করিস গঙ্গাকে, যে, ছেঁড়া কাপড়গুলোর নিবৃত্তি

হল না। গোপন করিস না, এই দাঁতের পাটি কার। কে ক্ষয়

করেছে লাল গোলাপ, কে হীন করেছে তাকে দামে শৈবালে,

কে দিয়েছে তাকে অন্তিমের মর্যাদা। বলে দিস, এক কপর্দকও

অবশিষ্ট নেই আর, যা দিয়ে নিজের জামাকাপড় কিনি।

*

আবার গিঁট খুলেছি, এসো, এই মহিলাটিই অসভ্য সেই বিমলা।

কোন মাঠের টিকিট কেটেছে লুকিয়ে, আমাকে জাগিয়ে রেখে কখন

হারানো আংটির খোঁজে চলে যাবে কোন মোগলসরাই, টের পাব না

এক ঘুমে কত মাঠ, চরাচর, গিঁট খুলে এই জেগে থাকায়

কত ঘুম মৃত্যুর মতো গভীর।

*

আমি ভাড়া নিয়েছিলাম একটা জন্মদিন, একটা সময়কাল।

আর, একটা চড়ুইয়ের পুর্ণ মালিকানা চেয়ে উচ্ছেদ হয়েছি

সেই বিপাশায়, যে এ-সবের মালিক ছিল।

*

নিজের ভিটে, শহর সিউড়ির ওপর দিয়ে যাবার সময়

প্রতিবার জানালা দিয়ে দেখতে দেখতে যাই, ‘আমি নেই’,

কে মুছে দিচ্ছে শুকনো শালপাতা দিয়ে ঘষে। বাস

পার হয়ে যাচ্ছে, কে আঁকছে গরম পিচের গন্ধ, জানালায়

বাড়ানো মানুষের মুছতে থাকা মুখ।

*

না, আর ছুঁতে এসো না, এখানে যে নেই। দেখো, আলনায় আছে

পাঁচটা আঙুল রাখা।— কী রঙের বৃষ্টি পড়ে, কার বাসার, কোন বিশ্বে

মলিন দেখায় চাঁদ, কোথায় দেখায় গভীর সে-গর্ত!

যাও, রাত কোরো না, ফিরে যাও বরং।

এক কি দু-মুঠো ঘাস, এক কি দু-শব্দের বিরোধিতা, বাসনে শব্দের

আপত্তি, হারিয়ে যাওয়া তোমার গায়ের এক কি দু-দিনের গন্ধ,

এসবের সংস্রবের জ্যোৎস্নায় মাখন কাটবে অনেকদিন। খেয়াল রেখো

সে যেন না কাটে। শেষ দু-এক বছরের নীরবতার স্নিগ্ধতা উড়ে বেড়াক বাতাসে,

যে ক-টা আঙুল ভিজল, যে-যে রঙের বৃষ্টি!

বোধ হয় ট্রেন ছাড়ল। যাই, বইতে শুরু করল গঙ্গা।

*

নারী আসলে রক্তমাংসের শরীরের আবরণের নীচে

গভীর গন্ধের পেটিকোট।

*

অর্ধেক অন্ধকার কী জানো খোটো মিঞা, অর্ধেক প্রশ্ন কী?

অর্ধেক সময় আধখানা মুসলমান, একবেলা আসা, একবেলা

না-আসা অন্ধকার থানার পাশে, ফুল ছেঁড়ার সময় কেঁপে ওঠা

অর্ধেক মেঘ? অর্ধেক সময় দোতলার জানালার পাশে শিরীষগাছের

নীচে সাইকেল খোটো মিঞার?— অর্ধেক খোটো মিঞা কী জানো?

*

নেমপ্লেট বাড়ির, অতিদূর জনহীন এক স্টেশন।

*

১৩৭৬ সালের পঞ্জিকার হলুদ পাতায় কান পাতলে শুনি সে

আগের ছিয়াত্তরেও এমনিই বিবর্ণ ছিল, এমনিই পোকায় কাটা দাগ,

এত কাগজের গুঁড়ো। জলপাইবাগানের মাটিতে ঘোড়ায় টানা

গাড়ির চাকার এমনিই নিঃশেষ। জলপাইফলের স্বাদে মিশে থাকা

একই মর্গের গন্ধ। এমনিই দেয়ালে হেলানো বহু বছরের সাইকেলের

ফাটা টায়ারে মাটির দাগ। যারা নেই পঞ্জিকার পাতা ঘিরে

তাদের বাটিতে চুমুক দেবার শব্দ এমনিই।

*

কে জানে দ্বিতীয় বাড়ির ভেতরে অবস্থান ছিল প্রথম বাড়ির।

বাড়ি ছেড়ে এসে আজ দেখি জানালা খোলা, আলো পড়েছে

বিছানায়। সিঙ্কের কল চুপ করে আস্তে আস্তে জলের ফোঁটা ফেলে।

সাদা শনের চুল মাথায় বুড়ি দু-হাত ছড়িয়ে ধেয়ে আসত।

কে জানত সে বুড়ি ছিল না, সমুদ্র ছিল, পেছনে ঠিক ধেয়ে এসেছে

বৃষ্টির ফোঁটা। ফেনায় ভেসেছে হাতাখুন্তি, কাঠের হাতল, প্রথম

বাড়ির সাক্ষী। আজ এ-বাড়ির পাঁচিলে ছায়া রেখে গেল রোদ,

সুদর্শনার চোখ হেলান দিয়ে আছে।

*

মেঘকে আঘাত করে বৃষ্টি, আকাশকে ফাঁকা নীল করে দেয়,

ক্ষতি করে মেঘে মহিষ-হাঁটা সিঁড়ির। গাছের ডালকে মেরে ফেলে

ফুল ফোটা। তোমাকে শুধু মনে পড়লেও ক্ষতি হয়

তোমার জানালায় আনমনে তাকিয়ে থাকার।

*

চল্লিশটা কবিতা লেখার জন্য হাটে হাটে চল্লিশজন বর খুঁজে

একজনও স্ত্রী মেলেনি।

*

প্রতিবার বিমলার সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় রাস্তায়

একের-পর-এক মাঠ পড়ে। লেভেল ক্রসিং পার হতে হয়,

সামনে দিয়ে ট্রেন পার হবার সময় অন্য পাশে রাত নেমে যায়।

বিমলা্র বাড়িতে যাবার রাস্তায় সার দিয়ে বসে নকল চাবি বানায়

হারানো চাবির মিস্ত্রি, বিহারি দেহাতিরা।

*

খালি হাতে ফিরে যাবার দুঃখ ছাড়া

অন্য কোনো দুঃখ কোনোদিনই ছিল না।

*

কুড়ি বছর পিছিয়ে থাকা আমার জানালায় আবছা করে লেখা

১৯৯৯। কাকার জানালা আরও পেছনে, ১৯১৫। বিমলার জানালা

দু-শতাব্দী পিছিয়ে, ১৭১৭, কাঠের ফ্রেমের ওপরে ৭ সংখ্যা মোছা

মোছা। রিকশাওয়ালার ঘর নেই, শুধু রাস্তা। বয়স নেই, শুধু

কিলোমিটার। কাঠে সংখ্যা খোদাইয়ের শব্দ, পায়ে

সংখ্যা মোছার গতি।

*

কুড়ি বছর পিছিয়ে থাকা আমার জানালায় আবছা করে লেখা

১৯৯৯। কাকার জানালা আরও পেছনে, ১৯১৫। বিমলার জানালা

দু-শতাব্দী পিছিয়ে, ১৭১৭, কাঠের ফ্রেমের ওপরে ৭ সংখ্যা মোছা

মোছা। রিকশাওয়ালার ঘর নেই, শুধু রাস্তা। বয়স নেই, শুধু

কিলোমিটার। কাঠে সংখ্যা খোদাইয়ের শব্দ, পায়ে

সংখ্যা মোছার গতি।

*

একটা ঘানি ছিল এখানে, কার্নিশে ছিল ডিশ-অ্যান্টেনা,

ডাঁই করা বিচুলির ঢিবি ছিল উঠোনের পাশে। আমগাছের

নীচের অন্ধকারে অশ্রু-সামলানো এক-যুগ ছিল সঞ্চিত।

থাকা-না-থাকার হেতু ছিল— বিশ্বাস হয় না।

*

ট্রেনগুলো বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে যাবার সময়

বহু অন্ধকার গুহা পার হয়ে আসে।

*

কোনো নারীর পক্ষে কুপি হাতে ঘর ছেড়ে চলে গিয়ে

ঘর শূন্য করে তোলা সম্ভব নয়।

প্রকাশিত কবিতার বই

অশুভ মোমবাতি (২০১৫, দাহপত্র)

ইনস্টাগ্রামের বাড়ি (২০১৭, দাহপত্র)

অন্ধকারবয়সি (২০১৯, আক্ষরিক)

নানা রঙের কাঠের হাত (২০২০, শুধু বিঘে দুই)

লকডাউন ১, ২ (ইপাব) (২০২০, আক্ষরিক)

মমিদের রাস্তায় (ইপাব) (২০২১, আক্ষরিক)

এতজন এত সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তাঁর, তাই নতুন করে নেওয়া কোনো সাক্ষাৎকারে পুনরাবৃত্তি থাকা স্বাভাবিক হয়তো। কিন্তু আমি এখানে খুব সচেতনভাবে চেষ্টা করেছি এমন কিছু সংলাপ এখানে রাখার, যা আগের কোনো কথোপকথনে নেই। এমন কিছু নতুন প্রসঙ্গে কথা বলেছি আমরা, যেগুলি তথাকথিত শিল্প-সমঝদারদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কিন্তু আমরা কথা বলার সময় শিল্পের সীমানা মানিনি, স্বভাবতই আলোচনা ক্যানভাস পেরিয়ে আর্ট, আর্টের ধারণা, রূপ আর রূপাতীত জগৎ, নাটক ও যৌনতা… ইত্যাদি নানা বিষয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

এতজন এত সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তাঁর, তাই নতুন করে নেওয়া কোনো সাক্ষাৎকারে পুনরাবৃত্তি থাকা স্বাভাবিক হয়তো। কিন্তু আমি এখানে খুব সচেতনভাবে চেষ্টা করেছি এমন কিছু সংলাপ এখানে রাখার, যা আগের কোনো কথোপকথনে নেই। এমন কিছু নতুন প্রসঙ্গে কথা বলেছি আমরা, যেগুলি তথাকথিত শিল্প-সমঝদারদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কিন্তু আমরা কথা বলার সময় শিল্পের সীমানা মানিনি, স্বভাবতই আলোচনা ক্যানভাস পেরিয়ে আর্ট, আর্টের ধারণা, রূপ আর রূপাতীত জগৎ, নাটক ও যৌনতা… ইত্যাদি নানা বিষয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

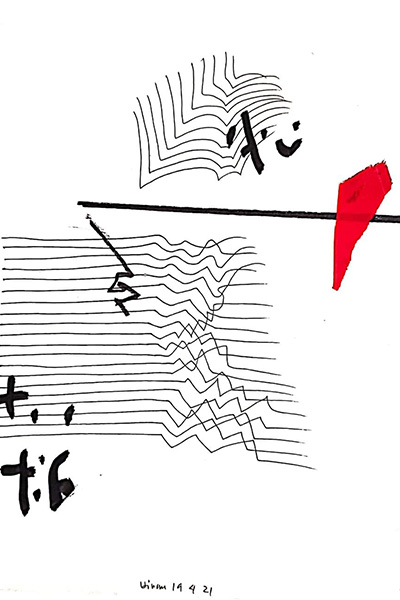

এই লোকজীবন কিন্তু চলমান, তাই তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমিও চলমান হলাম। নাচের সঙ্গে… রচনা… নাচের মধ্য দিয়েই অনুভব করলাম। নাচতে নাচতে আঁকা অভ্যাস করলাম। আমাদের পাশ্চাত্য ও পূর্বী শিল্পশিক্ষায় স্থির থাকা, মনস্ক থাকা, শারীরিকভাবে খুবই জরুরি শিক্ষা।… রেখা রিক্ত হয়ে যাবে, অনিয়ন্ত্রিত রেখার জন্ম হবে। তুলির চলন বিক্ষিপ্ত ও অবিন্যস্ত হবে। এইসব প্রাচীন ধারণা এই চলনের ঠিক বিপরীতে থাকে। অনেক জড়তা কাটাতে হয়েছে। সমালোচনা শুনতে হয়েছে, আজও হয়।

এই লোকজীবন কিন্তু চলমান, তাই তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমিও চলমান হলাম। নাচের সঙ্গে… রচনা… নাচের মধ্য দিয়েই অনুভব করলাম। নাচতে নাচতে আঁকা অভ্যাস করলাম। আমাদের পাশ্চাত্য ও পূর্বী শিল্পশিক্ষায় স্থির থাকা, মনস্ক থাকা, শারীরিকভাবে খুবই জরুরি শিক্ষা।… রেখা রিক্ত হয়ে যাবে, অনিয়ন্ত্রিত রেখার জন্ম হবে। তুলির চলন বিক্ষিপ্ত ও অবিন্যস্ত হবে। এইসব প্রাচীন ধারণা এই চলনের ঠিক বিপরীতে থাকে। অনেক জড়তা কাটাতে হয়েছে। সমালোচনা শুনতে হয়েছে, আজও হয়।

হিরণ: এখানে একটু জানিয়ে রাখি, আড়ালে আমার নগ্নচিত্রের বিশাল সম্ভার জমা আছে এবং আমি আজও নগ্নচিত্র আঁকার অভ্যাস বজায় রেখেছি। বিস্তারে বলছি না। কিশোর বয়স থেকেই যৌন প্রবণতা বাসা বাঁধে, এ নিয়ে দীর্ঘ লেখা আছে আমার। সাধারণ যৌন কৌতূহল আর শিল্পীর যৌন কৌতূহলে তফাত আছে। আমার সেই অর্থে সমস্ত রঙে রেখায় যৌনতার চলন,… নগ্নতা একটা মাত্র যৌনপ্রকাশ। কামসূত্রের চৌষট্টি কলায় তার নানা প্রকাশ। নগ্নতা, যৌনমিলন… তার সামান্য এক-একটি লক্ষণ… তার থেকে অনেক যৌন চিত্ররচনা— ওই কলার একটি অংশ, তাই এই বিষয়টি খুবই ব্যক্তিগত এবং জটিল।

হিরণ: এখানে একটু জানিয়ে রাখি, আড়ালে আমার নগ্নচিত্রের বিশাল সম্ভার জমা আছে এবং আমি আজও নগ্নচিত্র আঁকার অভ্যাস বজায় রেখেছি। বিস্তারে বলছি না। কিশোর বয়স থেকেই যৌন প্রবণতা বাসা বাঁধে, এ নিয়ে দীর্ঘ লেখা আছে আমার। সাধারণ যৌন কৌতূহল আর শিল্পীর যৌন কৌতূহলে তফাত আছে। আমার সেই অর্থে সমস্ত রঙে রেখায় যৌনতার চলন,… নগ্নতা একটা মাত্র যৌনপ্রকাশ। কামসূত্রের চৌষট্টি কলায় তার নানা প্রকাশ। নগ্নতা, যৌনমিলন… তার সামান্য এক-একটি লক্ষণ… তার থেকে অনেক যৌন চিত্ররচনা— ওই কলার একটি অংশ, তাই এই বিষয়টি খুবই ব্যক্তিগত এবং জটিল।

রণজিৎ: আমরা যে-কোনো কাজ করার পর বিশ্রাম নিই। পড়তে পড়তে বিশ্রাম নিই, গান গেয়ে যাওয়ার মধ্যেও ক্লান্তি আছে, টানা তবলা বাজানোর সময় নিজেও দেখেছি… দু-তিন ঘণ্টা পরই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। অথচ আপনি বলেন, টানা দীর্ঘক্ষণ ছবি এঁকে যেতে পারেন, এমনকী রাতজুড়ে, অসুস্থ হয়েও ঘণ্টার পর ঘণ্টা এঁকেছেন, এমনও ঘটেছে… কীভাবে ঘটে এটা? ক্লান্তিকর মনে হয় না? নাকি উলটোটাই যে, এই জগতের যা কিছু ক্লান্তি তা-র থেকে রিলিফ খুঁজছেন সৃষ্টির মধ্যে? আঁকা কি স্বস্তি এনে দিচ্ছে আপনাকে?

রণজিৎ: আমরা যে-কোনো কাজ করার পর বিশ্রাম নিই। পড়তে পড়তে বিশ্রাম নিই, গান গেয়ে যাওয়ার মধ্যেও ক্লান্তি আছে, টানা তবলা বাজানোর সময় নিজেও দেখেছি… দু-তিন ঘণ্টা পরই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। অথচ আপনি বলেন, টানা দীর্ঘক্ষণ ছবি এঁকে যেতে পারেন, এমনকী রাতজুড়ে, অসুস্থ হয়েও ঘণ্টার পর ঘণ্টা এঁকেছেন, এমনও ঘটেছে… কীভাবে ঘটে এটা? ক্লান্তিকর মনে হয় না? নাকি উলটোটাই যে, এই জগতের যা কিছু ক্লান্তি তা-র থেকে রিলিফ খুঁজছেন সৃষ্টির মধ্যে? আঁকা কি স্বস্তি এনে দিচ্ছে আপনাকে? রণজিৎ: একজন কবি হিসেবে আমি এমন কল্পনা করি— আসলে আমরা তো জগতের প্রায় কিছুই দেখতে পাই না; না, কথাটা মায়াবাদীদের মতো করে ভাবছি না যে… সব মায়া ইলিউশান। বরং আমার প্রশ্নটি বিজ্ঞাননির্ভর… ব্রহ্মাণ্ডের অধিকাংশই তো ডার্ক এনার্জি ও ডার্ক ম্যাটার দিয়ে ভরা, তাহলে যা কিছু দেখছি, তা যৎসামান্যই! তবে দৃশ্যরূপ… সবই তো অসম্পূর্ণ! ফর্ম দাঁড়াবে কীভাবে? রূপ কি অসম্পূর্ণ? শিল্পীকে তাই অরূপের খোঁজে যেতে হয়? শিল্পে এই চোখে দেখা অবয়বের গুরুত্ব আদৌ কতখানি?

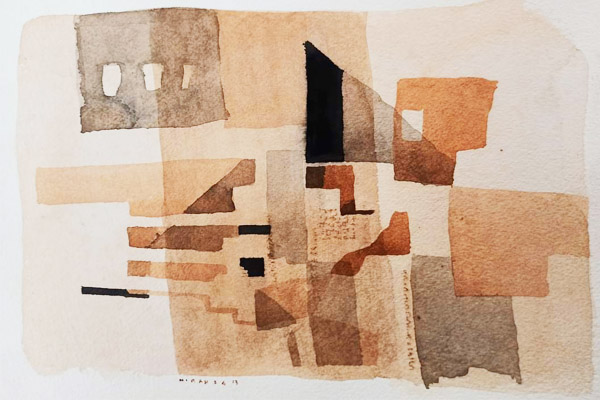

রণজিৎ: একজন কবি হিসেবে আমি এমন কল্পনা করি— আসলে আমরা তো জগতের প্রায় কিছুই দেখতে পাই না; না, কথাটা মায়াবাদীদের মতো করে ভাবছি না যে… সব মায়া ইলিউশান। বরং আমার প্রশ্নটি বিজ্ঞাননির্ভর… ব্রহ্মাণ্ডের অধিকাংশই তো ডার্ক এনার্জি ও ডার্ক ম্যাটার দিয়ে ভরা, তাহলে যা কিছু দেখছি, তা যৎসামান্যই! তবে দৃশ্যরূপ… সবই তো অসম্পূর্ণ! ফর্ম দাঁড়াবে কীভাবে? রূপ কি অসম্পূর্ণ? শিল্পীকে তাই অরূপের খোঁজে যেতে হয়? শিল্পে এই চোখে দেখা অবয়বের গুরুত্ব আদৌ কতখানি? রণজিৎ: আমি কবিতাতেও ব্যর্থভাবে এমন আইডিয়া আনার চেষ্টা করেছি— যে-জগৎ আসলে কতকগুলি বিন্দু ত্রিভুজ বৃত্ত বহুভুজ ইত্যাদি জ্যামিতিক ধারণার সমন্বয় মাত্র! অসংখ্য রেখা ও তাদের মধ্যেকার সংঘর্ষ কাটাকুটিই হল এই জগৎ… এছাড়া আর কী? আমার এই ধারণা আরও স্পষ্ট রূপ পেতে সাহায্য করেছে আপনার সৃষ্ট আরবানিয়া। এটা কতজন লক্ষ করেছেন জানি না, আরবানিয়া একটা এক্সেলেন্ট আর্ট-ওয়ার্ক, একটা জাদু!

রণজিৎ: আমি কবিতাতেও ব্যর্থভাবে এমন আইডিয়া আনার চেষ্টা করেছি— যে-জগৎ আসলে কতকগুলি বিন্দু ত্রিভুজ বৃত্ত বহুভুজ ইত্যাদি জ্যামিতিক ধারণার সমন্বয় মাত্র! অসংখ্য রেখা ও তাদের মধ্যেকার সংঘর্ষ কাটাকুটিই হল এই জগৎ… এছাড়া আর কী? আমার এই ধারণা আরও স্পষ্ট রূপ পেতে সাহায্য করেছে আপনার সৃষ্ট আরবানিয়া। এটা কতজন লক্ষ করেছেন জানি না, আরবানিয়া একটা এক্সেলেন্ট আর্ট-ওয়ার্ক, একটা জাদু!