“চিত্র আমাকে রচনা করেছে, আমি চিত্র রচনা করিনি”

আলাপচারিতায় রণজিৎ অধিকারী

কথা শুরুর আগের কথা:

শিল্পী হিরণ মিত্রের সঙ্গে যে আমি যে-কোনো সময় যে-কোনো একটা কথা পেড়েই আলোচনা শুরু করে দিতে পারি, এ-প্রশ্রয় তিনিই আমাকে দিয়েছেন। এত এত কথা বলেছেন আমার সঙ্গে, তা সব এখানে রাখলে মহাভারত হয়ে যাবে। একটা পাঠযোগ্য কথোপকথন তৈরি করার অন্য সমস্যাও আছে। হিরণ মিত্রের মধ্যে থাকা অনেকগুলো হিরণ, তাদের একসঙ্গে ধরব কী করে?… যিনি পোর্ট্রেট করেন আর নাট্যমঞ্চ নির্মাণ করেন যিনি, “উষ্ণ আলোয়ানের পাশে” লেখেন যে-কবি আর ‘আরবানিয়া’-র সৃষ্টিগুলি যাঁর… তাঁরা কি একজন হতে পারেন? ধরুন, শিল্প সাহিত্য-বিষয়ক অজস্র গদ্য লিখেছেন যিনি আর রাত জেগে অন্ধকারে পাগলের মতো রেখার পর রেখার জন্ম দিচ্ছেন যিনি… তাঁরা? তাঁরা সবাই মিলে একজন হিরণ?— এর উত্তর পাওয়া সোজা নয়। হিরণ মিত্র এমন একজন শিল্পী, যিনি আধুনিকতাবাদের গণ্ডি পেরিয়ে উত্তর-আধুনিক ধারণাগুলিকে আত্মস্থ করে নির্মাণ করে নিয়েছেন এক নিজস্ব জগৎ, যে-জগৎ রূপ-অরূপ রেখা ছায়া শূন্যতা দেখা-না-দেখা গতি ও গতিহীনতা দিয়ে গড়া… সংগীত আর জ্যামিতি বিষয়ে সম্যক ধারণা না থাকলে তাঁর চিত্রের সঙ্গে কোনো ক্রিয়ায় অংশ নেওয়া অসম্ভব। সেই হিরণকে আমি আমার সমূহ সীমাবদ্ধতা দিয়ে ধরবার চেষ্টা করেছি।

এতজন এত সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তাঁর, তাই নতুন করে নেওয়া কোনো সাক্ষাৎকারে পুনরাবৃত্তি থাকা স্বাভাবিক হয়তো। কিন্তু আমি এখানে খুব সচেতনভাবে চেষ্টা করেছি এমন কিছু সংলাপ এখানে রাখার, যা আগের কোনো কথোপকথনে নেই। এমন কিছু নতুন প্রসঙ্গে কথা বলেছি আমরা, যেগুলি তথাকথিত শিল্প-সমঝদারদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কিন্তু আমরা কথা বলার সময় শিল্পের সীমানা মানিনি, স্বভাবতই আলোচনা ক্যানভাস পেরিয়ে আর্ট, আর্টের ধারণা, রূপ আর রূপাতীত জগৎ, নাটক ও যৌনতা… ইত্যাদি নানা বিষয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

এতজন এত সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তাঁর, তাই নতুন করে নেওয়া কোনো সাক্ষাৎকারে পুনরাবৃত্তি থাকা স্বাভাবিক হয়তো। কিন্তু আমি এখানে খুব সচেতনভাবে চেষ্টা করেছি এমন কিছু সংলাপ এখানে রাখার, যা আগের কোনো কথোপকথনে নেই। এমন কিছু নতুন প্রসঙ্গে কথা বলেছি আমরা, যেগুলি তথাকথিত শিল্প-সমঝদারদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কিন্তু আমরা কথা বলার সময় শিল্পের সীমানা মানিনি, স্বভাবতই আলোচনা ক্যানভাস পেরিয়ে আর্ট, আর্টের ধারণা, রূপ আর রূপাতীত জগৎ, নাটক ও যৌনতা… ইত্যাদি নানা বিষয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

কথা তো চলতেই থাকে তাঁর সঙ্গে, চলতে থাকবে। সামনে বসে, তাঁর কাজ দেখতে দেখতে কিংবা দূরভাষে…।

এমনও হয়েছে, তাঁর লেখা পড়তে পড়তে, তাঁর তৈরি করা নাট্যমঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে কিংবা ফাইন আর্টস একাডেমিতে তাঁর কোনো প্রদর্শনী দেখে… একা একাই আমি তাঁর সঙ্গে সংলাপ শুরু করেছি। রাস্তায় হাঁটছি কিন্তু টের পেয়েছি যে, আমাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কোনো বিশেষ ছবিতে ব্যবহৃত তাঁর তীব্র লাল রং।

একবার উত্তম মঞ্চে দেবেশ চট্টোপাধ্যায় নির্দেশিত ‘নিঃসঙ্গ সম্রাট’ দেখে এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল, ওই নাটকের মঞ্চনির্দেশনায় ছিলেন হিরণ মিত্র… আগেও একবার দেখেছি নাটকটি কিন্তু মঞ্চনির্মাণের তাৎপর্য যেন ধরতে পারলাম দ্বিতীয়বার দেখার পর, নাটক শেষ হওয়ার পরও বেরোতে ভুলে গেলাম, একটা ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ… যেন মঞ্চটাই আমার সামনে অভিনয় করে চলেছে কোনো কলাকুশলী না-রেখেই। মঞ্চের নানা বিন্যাস আর রেখার কাজগুলো নানা মুদ্রায় আমার সামনে হাজির হচ্ছে। এই জাদুখেলা দেখাবার লোক তো একজনই… শিল্পী হিরণ মিত্র। তাঁর মঞ্চনির্দেশনায় ‘ফ্যাতাডু’, ‘আলতাফ গোম্স’, ‘রাজা লিয়র’ নাটকগুলি যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা এ-কথা মানবেন।

বালক বয়সে গুস্তাভ কুর্বের আঁকা ‘অরিজিন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড’ চিত্রটি দেখে পিকাসো প্রায় পাগল হয়ে গেছিলেন, আমরা ওই বয়সে পাগল হওয়ার অমন সুযোগ পাইনি, এই মধ্যযৌবনে হিরণ মিত্রের নগ্নিকা সিরিজের অসামান্য কাজগুলো দেখতে দেখতে আমার পাগল হতে ইচ্ছে করে। তাঁর নগ্নিকাদের এত ভঙ্গি, এত বিভঙ্গ তাদের শরীরের এত মুদ্রা! মুহূর্তে মুহূর্তে যেন তাদের রূপ ও আকার বদলে যেতে থাকে।

একটি চিত্রে যোনিলোমগুলো যেন বাষ্পের মতো উন্মুখ হয়ে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে, তারা যেন শরীরে লেগে নেই, উড়ে যেতে চাইছে।

আবার একটি প্রসৃত আকারের যোনির দুই পাশের অববাহিকায় নেমে এসেছে গুল্ম, এ তো বিদেশীয় হতে পারে না তবে কি এ-দেশীয়, কোনো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর!

পরের কথোপকথনের জন্য আরও অনেক প্রসঙ্গ তোলা থাকল, হয়তো একটা গোটা দুপুর অপেক্ষা করে আছে, কিংবা রোদ নেমে আসা শান্ত কোনো বিকেলে আবার তাঁর স্টুডিয়ো লাগোয়া বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াব দু-জনে, তেরছা একটা রোদের টুকরো এসে পড়বে সেই লিপিগুলোর গায়ে, যাদের পাঠোদ্ধার হবে না কখনো কিন্তু অনায়াসে রোদে আর লিপিতে সংলাপ রচিত হয়ে চলবে। জানি যে, সেই অলীক কথোপকথন কখনোই লিখে উঠতে পারব না।

রণজিৎ অধিকারী: ‘জীবনের উৎসব’ লেখায় আপনি বলেছেন, “ছবি আঁকাটা আমার কাছে উৎসবের মতো”—এই যে উৎসব শব্দটি শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন, এর ফলে এই শব্দের তাৎপর্যটাই কি বদলে গেল না?

হিরণ মিত্র: উৎসব। সাধারণভাবে মানুষ সামাজিক। উৎসবে সমাজ কথাটা আসে। কিন্তু আমি একাকী মানুষ, আমার তেমন কোনো সমাজ নেই। কল্পিত অবস্থান আছে। উৎসব একপ্রকার জীবনকে উপভোগ করার, প্রতিটা মুহূর্তকে আলোকিত করার অথবা গভীর অন্ধকারকে আবিষ্কার করার …। উৎসব সবসময়ই যৌথতার কথা বলে। আমিও প্রতিফলিত হই, নিজেই নিজের আবিষ্কারে। কিন্তু নার্সিসাস নই। একসময় এই বদনাম আমার ছিল, সে-কথা ভুল বোঝার বা ভুল ব্যাখ্যা করার বদনাম, আজও হয়তো আছে। এ মোহিত হওয়া নয়। মনের কত কত হাজারো কুঠি আছে, সব কি আমরা ভ্রমণ করতে পারি, এক জীবনে তা অসম্ভব। তাই এই ‘উৎসব’কে আবিষ্কার করি। চিত্র রচনাও এক উৎসব, মৃত্যুও তাই— জীবন যেমন।

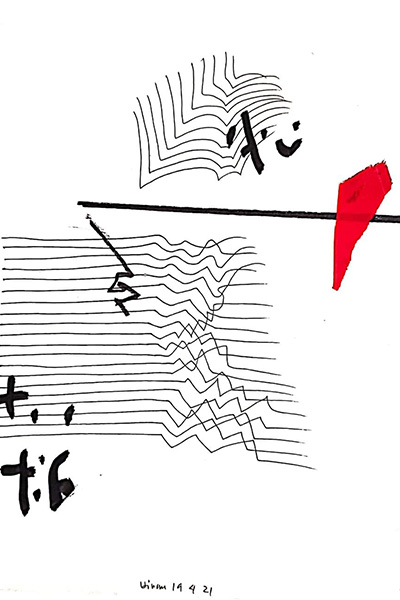

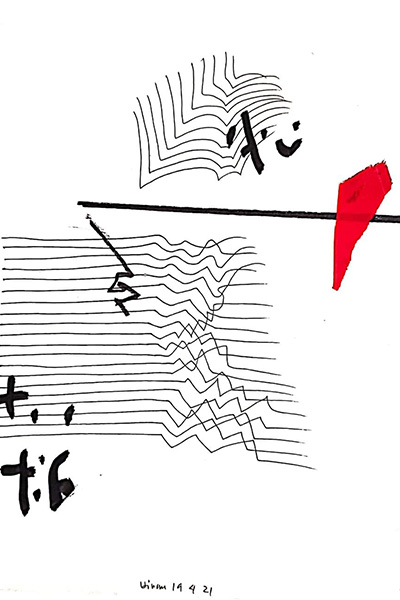

রণজিৎ: আপনি লিখেছেন, “রেখা থেকে রেখার জন্ম হয়”— এর মানে দাঁড়ায় একটা চিত্র বা ছবিতে তা পূর্বপরিকল্পিত নয়, মানে আঁকতে আঁকতে এগিয়ে যাওয়া? একটু যদি স্পষ্ট করেন।

হিরণ মিত্র: এই “রেখা থেকে রেখার জন্ম হয়”, এটা একধরনের ক্রমাগত বা ক্রমিক ধারায় চলনের কথা। আমি একটা রেখা টানলাম, সাদা কাগজে… সেই চলনের যেমন পূর্ব-পরিকল্পনা নেই, তেমনি সেই রেখা, তাকে প্রত্যক্ষ করার মুহূর্তে একটা বিদ্যুৎচমকের মতো চকিতে আরও আরও রূপ ও রেখা ভিড় করে ওঠে। তারা যেন ওই রেখার গর্ভ থেকে উঠে আসা আর্তি। আমি বিস্মিত হই। আরও কৌতূহলী হয়ে উঠি। এগিয়ে যাই…। রূপ তাই আমাকে নির্মাণ করে, অথবা বলা যায় দু-জন দু-জনের পরিপূরক। এই ক্রিয়া চলতেই থাকে, একসময় বিরামও ঘটে। তখন সরে যাই ওই নির্মাণ থেকে।

রণজিৎ: আপনি নানা সময়ে এই কথাটি বলেছেন যে, চলতে চলতে আঁকা, আঁকতে আঁকতে ভাবা… এর মধ্যে আমরা একটা নতুন ধরন দেখতে পাচ্ছি, একটা নতুন ভাবনা। একটু যদি বলেন...

হিরণ: এটি একটি বিচিত্র ক্রিয়া— এই চলতে চলতে আঁকা, আঁকতে আঁকতে ভাবা। ষাটের দশকের শেষ পর্বে, আমার মধ্যে একধরনের শিল্প-বিচ্ছিন্নতা আসে। মানে, চারপাশের শিল্পচর্চা বা অগ্রজ শিল্পীদের থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিই। শিল্পীরা ভাবে, আমি নানা ব্যক্তিগত কারণে বা ব্যর্থ হয়ে এই শিল্প-ভূখণ্ড ত্যাগ করেছি। বিষয়টা তাদের বোধগম্য হওয়া সেদিনও সম্ভব ছিল না, আজও নেই।

আমি তো আসলে ভিন্ন এক শিল্পদর্শনের খোঁজে ছিলাম, যে-ধরনের শিল্প-অভ্যাস আমার মধ্যে গড়ে উঠেছিল ইতিমধ্যেই, অগ্রজদের পাশে থেকে অর্থাৎ তার আগে দীর্ঘ পনেরো বছর তাদের সঙ্গ পেয়েছি, সেই ‘সঙ্গ’-তে আমি ক্লান্তি বোধ করতে থাকি। আমি সন্ধান করি… ভারতের বৃহৎ ব্যাপ্ত লোকজীবন— বাউল, দরবেশ, ফকির, নাচিয়ে-গাইয়ে-বাজিয়েদের, যারা শুধু মনোরঞ্জন করে না, তাদের আছে এক ভিন্ন শিল্পের ধরন। তারা বাইরে এক রূপ ধরে থাকে, আর ভেতরে জমিয়ে রাখে অফুরন্ত এক প্রাণশক্তি। এই প্রাণশক্তিকে আমরা তথাকথিত শিল্পীরা চিহ্নিত করতে পারিনি। আমাদের কলা-সমালোচকেরা ধরতে পারেননি। এমনকী এই প্রাণশক্তির উৎস বিষয়টিই তাঁদের কাছে অপরিচিত আজও।

এই লোকজীবন কিন্তু চলমান, তাই তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমিও চলমান হলাম। নাচের সঙ্গে… রচনা… নাচের মধ্য দিয়েই অনুভব করলাম। নাচতে নাচতে আঁকা অভ্যাস করলাম। আমাদের পাশ্চাত্য ও পূর্বী শিল্পশিক্ষায় স্থির থাকা, মনস্ক থাকা, শারীরিকভাবে খুবই জরুরি শিক্ষা।… রেখা রিক্ত হয়ে যাবে, অনিয়ন্ত্রিত রেখার জন্ম হবে। তুলির চলন বিক্ষিপ্ত ও অবিন্যস্ত হবে। এইসব প্রাচীন ধারণা এই চলনের ঠিক বিপরীতে থাকে। অনেক জড়তা কাটাতে হয়েছে। সমালোচনা শুনতে হয়েছে, আজও হয়।

এই লোকজীবন কিন্তু চলমান, তাই তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমিও চলমান হলাম। নাচের সঙ্গে… রচনা… নাচের মধ্য দিয়েই অনুভব করলাম। নাচতে নাচতে আঁকা অভ্যাস করলাম। আমাদের পাশ্চাত্য ও পূর্বী শিল্পশিক্ষায় স্থির থাকা, মনস্ক থাকা, শারীরিকভাবে খুবই জরুরি শিক্ষা।… রেখা রিক্ত হয়ে যাবে, অনিয়ন্ত্রিত রেখার জন্ম হবে। তুলির চলন বিক্ষিপ্ত ও অবিন্যস্ত হবে। এইসব প্রাচীন ধারণা এই চলনের ঠিক বিপরীতে থাকে। অনেক জড়তা কাটাতে হয়েছে। সমালোচনা শুনতে হয়েছে, আজও হয়।

তখনও আমি আমেরিকান অ্যাকশন পেইন্টার জ্যাকশন পোলককে ততটা গভীরে জানতাম না বা চর্চা করিনি। কিন্তু তাঁর অপ্রত্যক্ষ প্রভাব যেন আমার উপর পড়ল। আমার সহযোগী বাউল ও ছৌ নাচিয়েরা উৎসাহ দিল। ধ্রুপদী নাচিয়েরাও অংশ নিল, এমনকী সংগীতজ্ঞরাও…।

এই চলমানতার সাথে ভাবনার চলমানতাও যুক্ত হল, ফলে ভাবনা এবার গতি পেল। দুরন্ত রেখার জন্ম হল।

ক্যালিগ্রাফিক অ্যাবস্ট্রাকশন আখ্যা দেওয়া হল একে। অক্ষরচর্চা আরও একটা বিষয় হয়ে উঠল।

রণজিৎ: একজন সাধারণ কবি হিসেবে আমার মনে হয়, জড়জগৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আর বিমূর্ত শিল্পের মধ্যে কোথাও যেন একটা নিবিড় যোগ আছে, একজন শিল্পী হিসেবে এই বিষয়টাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

হিরণ: বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটি তত্ত্ব ও সত্য অমোঘ, তা হল স্বর্ণচ্ছেদ বা গোল্ডেন সেকশন— এ একটি চূড়ান্ত তত্ত্ব। প্রকৃতি সৃষ্টি হয়েছে, ব্রহ্মাণ্ড তৈরি হয়েছে, তার চলমানতা, ভারসাম্য, আকর্ষণ, বিকর্ষণ সবই এই নিয়মে বাঁধা। আমরা শিল্পীরাও অজান্তে তার মধ্যে চলমান, এটা কোনো বাধা নয়, এটা কোনো আরোপিত নিয়ম বা শৃঙ্খলা নয়, এ নিজের নিয়মে নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ। ফুল, পদ্ম, মাকড়সার জাল, গ্যালাক্সি… সবই ছন্দে নির্মিত।

একে আবিষ্কার ও সমর্পণে শুধুমাত্র আমাদের মুক্তি ঘটে। আমরা তথাকথিত শৃঙ্খলে বদ্ধ নই। আবার যেহেতু এই পরিচালক তাই মুক্ত ভাবনাও আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য দেয়।

এতে জ্যামিতি আছে, আবার জ্যামিতিকে পাশ কাটিয়ে নতুন প্রতিপাদ্য নির্মাণও আছে।

রণজিৎ: আপনার চিত্রকলা প্রসঙ্গে দু-জন শিল্পীর চিত্রকর্ম বিষয়ে জানতে চাইব— পল ক্লি, কাঁদিনস্কি… আপনি কীভাবে এঁদের মূল্যায়ন করেন?

হিরণ: পল ক্লি ও কাঁদিনস্কি। দু-দেশের দুই শিল্পী। একজন জার্মান আর অন্যজন রাশিয়ান। দু-জনের ভাবনা-বিষয়ও ভিন্ন, সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। কিন্তু কোনো আপাত বিরোধ নেই। ক্লি ও কাঁদিনস্কি যৌবনে অর্থাৎ ষাটের দশকে খুবই প্রভাব ফেলেছিলেন। তাঁদের সম্বন্ধে বলতে গেলে একটু দীর্ঘই হয়ে যায় কথা। পল ক্লি-র ‘পল ক্লি অন মডার্ন আর্ট’ বইটি খুবই উৎসাহ দেয়। ছোটো ছোটো কথা, লেখা, দার্শনিক প্রকাশ। চিত্রের দর্শন যে একটি প্রধান উপাদান ক্লি-ই আমাকে শেখান। যেমন, “From the root the sap flows to the artist, flows through him, flows to his eye. Thus he stands as the trunk of the tree.” (Paul Klee)

দেখা ও তাকানোর তফাত ঘটে গেল। কাঁদিনস্কি শেখালেন জ্যামিতি। আকারের সাথে আকারের আন্তর্সম্পর্ক। সংগীতের মতো, তারা ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। মূর্ছনা রচনা করছে। দৃশ্যেরও ধ্বনি আছে, তা কাঁদিনস্কি দেখালেন। আমরা দেখার চেয়ে শুনলাম বেশি। আগে এমনটা ঘটেনি। যুবক বয়স, আবিষ্কারের নেশা,… বুঁদ হয়ে গেলাম শিল্পচর্চায়। আমার চর্চা চিরকালই খুব গভীর ও আত্মস্থ… এ নিয়ে বেশি বলা আমার ইচ্ছে নয়। কেউ প্রশ্ন করেনি, তাই জানানোরও বালাই ছিল না। আমার চারপাশের শিল্পীদের সঙ্গে বরাবরই আমার যোগাযোগ খুবই ক্ষীণ। তাঁরা কী ভাবছেন আমাকে নিয়ে, তাও জানি না। আমার লেখাও তাঁরা পড়েন না, হয়তো ভাবেন পড়ার কিছুই নেই…

ফলে অস্বাভাবিক ও আলটপকা মন্তব্য করেন। নানাভাবে অবজ্ঞা করতে চান, এড়িয়ে যান, হয়তো আমার কাজ দেখেন কিন্তু না-দেখার ভান করেন…।

রণজিৎ: কিছু দিন ধরেই আমরা দেখছি, আপনি ধারাবাহিকভাবে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে এক-একটা সিরিজ আঁকছেন যেমন বেনারস, পিকাসো, চ্যাপলিন ইত্যাদি। এই ধরনের স্টাডির অভিমুখটা কী থাকে?

হিরণ: এই তিনটি নাম একসঙ্গে বলা ঠিক হবে না। বেনারস, পিকাসো, চ্যাপলিন… এক নিঃশ্বাসে বলার মতো নয়।

বেনারসে আমি অল্প কিছু দিন কাটিয়েছি, সে অন্যরকম অভিজ্ঞতা। আবার ‘ব্যক্তিগত’ এই শিরোনামে কিছু শিল্পীকে নিয়ে আমি একধরনের লেখা ও আঁকায় সম্প্রতি ব্যস্ত আছি। ‘ব্যক্তিগত চ্যাপলিন’ প্রকাশিত, এর পর দু-টির কাজ প্রায় সমাপ্ত—‘ব্যক্তিগত পিকাসো’ ও ‘ব্যক্তিগত দালি’। কাজ করছি ‘ব্যক্তিগত হুসেন’ নিয়েও। এই কাজগুলির মজা হচ্ছে, এঁরা আমার কাছে শিল্পী হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছেন না। যদিও তাঁরা মূলত চিত্রশিল্পী, তা সত্ত্বেও এখানে আমার কাছে ধরা দিচ্ছেন অভিনেতা হিসেবে। তবে তাঁরা কি শিল্পরচনায় অভিনয়কে গুরুত্ব দিচ্ছেন!— না, তাও নয়। তাঁদের চিত্ররচনা, সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির সঙ্গে অভিনয় একটা বিশেষ প্রকাশভঙ্গি হিসেবে চলে আসছে। যেন এক-এক জাদুকর, ভেল্কি দেখাচ্ছেন… বিষয়টি বেশ বিস্তৃত। স্থানভিত্তিক যে-ধারাবাহিকগুলিতে আমি অংশ নিই— তার অবস্থান এর চেয়ে ভিন্ন। সেখানে একটা স্থানই বলিষ্ঠ চরিত্র হয়ে ওঠে। জনপদ, মানুষজন… তার ঐতিহ্য অদ্ভুত এক সৌন্দর্য সৃষ্টি করে।

রণজিৎ: আপনার চিত্রে একটা বিষয় খুব দেখা যায় যে— দৃশ্যের চলমানতা। জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত আঁকার এই বিশেষ ধরন। এই প্রক্রিয়াটা কীভাবে মস্তিষ্ক থেকে তুলিতে উঠে আসে?

হিরণ: তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তরে চলমানতা নিয়ে কিছুটা বলেছি। দৃশ্যের চলমানতা আমার শরীর ও মস্তিষ্কে বাসা বেঁধে নিয়েছে। রক্ত সঞ্চালনের মতো তা প্রবাহিত হয়। ক্রমাগত সারাদিন ও রাত্রি… আমি সর্বক্ষণ সচল থাকি। আমি আক্ষরিক অর্থেই ২৪×৭-এর শিল্পী, সেই অভ্যাসের শিল্পী। এমনকী নিদ্রিত অবস্থাতেও আমি কর্মরত থাকি। স্বপ্নে… ঘুম ভেঙে উঠে স্বপ্নে দেখা ছবিগুলি এঁকে ফেলি। হয়তো বালখিল্যের মতো শোনাবে কিন্তু এ এক বিষম অভ্যাস। ক্রমাগত এই অভ্যাস আমাকে আরও আচ্ছন্ন করে রাখছে। চিত্রে বা শিল্পে চলমানতা আমার চিত্রের মূল সম্পদ। রেখা, রং, তুলির চলন, সবই অস্থির, অনিশ্চিত এবং কৌতূহলী। এখান থেকেই ওই কথাটা উঠে আসে… ছবি আমি আঁকি না, ছবি আমাকে আঁকে, আঁকতেই থাকে। কীভাবে ঘটে যায়! কবি উৎপলকুমার বসু একে বলতেন, ‘অটোমোটর’।

রণজিৎ: এই যে চলমানতা, এটা আপনার নাটকের কাজের ক্ষেত্রে খুব খাপ খায়,… নাট্যমঞ্চে আপনার কাজ নাটকের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক খুলে দিয়েছে। কথাটা হল, এই যে মঞ্চটাকে চলমান করা… এই আইডিয়া কি নাটকে কাজ করতে করতেই এসেছে?

হিরণ: নাটকের মঞ্চনির্মাণের আগে আমি এক বিচিত্র পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছি। ভারতের কোনো মঞ্চশিল্পীই এই পদ্ধতিতে আস্থা রাখেননি, তাঁদের কাছে এটা অপ্রয়োজনীয় ও বাহুল্য। কিন্তু… আমার কাছে ভিন্ন অর্থ নিয়ে এসেছে তা।

যেমন: নাটকের মহড়া চলাকালীন বিভিন্ন স্তরে তার ‘দৃশ্যতথ্য’-কে চিত্রবদ্ধ করে রাখা, ডকুমেন্টেশন যাকে বলে। এই কাজটি খুব দ্রুত ও নানা কৌশল নিয়ে করি আমি। দৃশ্য আঁকতে আঁকতে মঞ্চের ধারণা তৈরি হয়। সমগ্র পদ্ধতিটা একটা সচল ব্যাপার— স্থিরতা নেই, থেমে থাকে না কিছুই, মহড়া নিজের মতো চলতে থাকে, আমার আঁকাও… তারপর সেই আঁকা নিয়ে আলাপ আলোচনা এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ইত্যাদি।

পরিচালক, আলোকশিল্পী, অভিনেতা, অভিনেত্রী… সকলেই অংশ নিতে থাকে, নতুন নতুন দৃশ্যেরও জন্ম হতে থাকে। এই পদ্ধতি ভুল কি ঠিক, ভালো কি মন্দ… সে-সব দীর্ঘ বিতর্কের বিষয় কিন্তু এর কার্যকারিতা থেকেই ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’-এর মতো মঞ্চ নির্মিত হয়েছে, ‘দেবী সর্পমস্তা’ হয়েছে, ‘ইটসি বিটসি’ হয়েছে, ‘লিয়ার’ হয়েছে। আমি যে-সব নাটকে মঞ্চের কাজ করেছি, এমনভাবে এই পদ্ধতিতেই করেছি। এটা একটা ভাবনা-প্রক্রিয়াও বটে।

রণজিৎ: আপনার রেখা কখনো কখনো তীব্রভাবে যৌনতার প্রকাশ ঘটায়। অথচ সেভাবে আপনার আঁকা নগ্ন চিত্র সাধারণ দর্শকদের সামনে প্রকাশ পায়নি। একটি রেখাই যে দর্শককে উত্তেজিত করে দিতে পারে, যৌনকাতর করে তুলতে পারে, তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ আছে আপনার কাজে। আসলে যৌনতাকে ভিন্নভাবে দেখা ও দেখানোর চেষ্টা কীভাবে এল আপনার মাথায়?

হিরণ: এখানে একটু জানিয়ে রাখি, আড়ালে আমার নগ্নচিত্রের বিশাল সম্ভার জমা আছে এবং আমি আজও নগ্নচিত্র আঁকার অভ্যাস বজায় রেখেছি। বিস্তারে বলছি না। কিশোর বয়স থেকেই যৌন প্রবণতা বাসা বাঁধে, এ নিয়ে দীর্ঘ লেখা আছে আমার। সাধারণ যৌন কৌতূহল আর শিল্পীর যৌন কৌতূহলে তফাত আছে। আমার সেই অর্থে সমস্ত রঙে রেখায় যৌনতার চলন,… নগ্নতা একটা মাত্র যৌনপ্রকাশ। কামসূত্রের চৌষট্টি কলায় তার নানা প্রকাশ। নগ্নতা, যৌনমিলন… তার সামান্য এক-একটি লক্ষণ… তার থেকে অনেক যৌন চিত্ররচনা— ওই কলার একটি অংশ, তাই এই বিষয়টি খুবই ব্যক্তিগত এবং জটিল।

হিরণ: এখানে একটু জানিয়ে রাখি, আড়ালে আমার নগ্নচিত্রের বিশাল সম্ভার জমা আছে এবং আমি আজও নগ্নচিত্র আঁকার অভ্যাস বজায় রেখেছি। বিস্তারে বলছি না। কিশোর বয়স থেকেই যৌন প্রবণতা বাসা বাঁধে, এ নিয়ে দীর্ঘ লেখা আছে আমার। সাধারণ যৌন কৌতূহল আর শিল্পীর যৌন কৌতূহলে তফাত আছে। আমার সেই অর্থে সমস্ত রঙে রেখায় যৌনতার চলন,… নগ্নতা একটা মাত্র যৌনপ্রকাশ। কামসূত্রের চৌষট্টি কলায় তার নানা প্রকাশ। নগ্নতা, যৌনমিলন… তার সামান্য এক-একটি লক্ষণ… তার থেকে অনেক যৌন চিত্ররচনা— ওই কলার একটি অংশ, তাই এই বিষয়টি খুবই ব্যক্তিগত এবং জটিল।

যৌনতা আমার রক্তে। লেখাগুলো স্বাভাবিক যৌনতার রূপ নিয়ে খোদাই করে যায়। মননে যৌনতা। স্বপ্নে আসে যৌনতা। যৌন অভ্যাস সচল থাকে স্বপ্নে। যৌনতা নিয়ে সমাজে অনেক ট্যাবু, সেইসব ট্যাবু সামলে আমি এই ক্রিয়া চালিয়ে যাই। এখানে তার বিশদ বিবরণ দেওয়া অসম্ভব।

রণজিৎ: চিত্রকলার সঙ্গে সঙ্গে আরও দুটো জগতে আপনার অনায়াস যাতায়াত— উচ্চাঙ্গসংগীত ও কবিতা। এই দুটো জগতের কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে আপনার মননে?

হিরণ: উচ্চাঙ্গসংগীত ও কবিতা। অল্পবয়স থেকেই আমি সংগীতপ্রিয়। ফলে উচ্চাঙ্গসংগীতকে খুব গভীর করে পাই ছাত্রজীবনে। নানা যোগাযোগে তা ঘটে। রাত জেগে সংগীত-সম্মেলন শোনা… আস্তে আস্তে যখন থেকে বিমূর্ততা বাসা বাঁধল মাথার ভেতর, সংগীতের মধ্যে তার রূপ আবিষ্কার করলাম। দিশা দেখাল প্রাচ্য পাশ্চাত্য… দুই ধরনের ধ্রুপদী সংগীত। ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় গড়ে ওঠা বোধে চিত্ররচনায় ঢুকে পড়লাম। বিচিত্র রূপ আবিষ্কার করতে লাগলাম। দেশে বিদেশে, নেশা ধরে গেল। সংগীতের তাল লয় মাত্রা… তার সঙ্গে চিত্ররচনার চলমানতা সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে লাগল। ঘোর কিছুতেই কাটে না, বাকি জীবন এভাবেই চলবে হয়তো।

সংগীতের নানা ধারা। বাদ্যযন্ত্র, কণ্ঠ… সবই রূপ সৃষ্টি করে। ধ্বনি থেকেই দৃশ্যের জন্ম এই বিশ্বাস ক্রমশই গভীর হতে লাগল। তাকে চর্চায় নিয়ে এলাম। বুঝতে লাগলাম ঠিক কোন মাত্রায় ধ্বনির ক্রিয়াকর্ম দৃশ্যের বাঁকগুলোকে চিহ্নিত করে যাচ্ছে। নৃত্যের ছন্দের সঙ্গে ধ্বনি, নৃত্যের নানা ভঙ্গিমার সঙ্গে রেখার সম্পর্ক…

প্রত্যক্ষ করলাম। এটাই আমার প্রাপ্তি।

কবিতার ধ্বনিও আমাকে আকর্ষণ করে। ভাষা ও ভাব দৃশ্যের নানা কুঠুরিতে ভ্রমণ করায়। ছবি আঁকার ফাঁকে কবিতাই পড়ি। সবসময় মনের সাথে মিলবে এমন নয়। কবিতার বইয়ের প্রচ্ছদ করার তাগিদে অনেক কবিতা পড়তে হয়, বার বার পড়তে হয়। পছন্দ অপছন্দকে প্রাধান্য দিই না। কবিদের মধ্যে এই প্রবণতা আছে। বড়ো কবি, ছোটো কবি… ইত্যাদি। আমার কাছে কবিতা একটা বিমূর্ত চলন। আমিও কবিতার দৃশ্য খুঁজতে থাকি। কবিতার বক্তব্যের আড়ালে থাকা কবিকে খুঁজি।

তার বয়স জানি না, পরিচয় জানি না। সে একটি কণ্ঠস্বর মাত্র। এই আড়াল থেকে যার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। এ এক ভিন্ন আবিষ্কার। এমন হতেই পারে, সেই কবি, সেই কবিতা… মানে যার সঙ্গে… যাকে আমি কানেক্ট করছি, সে আমারই নির্মাণ… হতেই পারে মূল কবির ভাবনা আর আমি কবির যে-ভাবনাটা দেখছি, দুটো ভিন্ন রেখা কিংবা সমান্তরাল… তবু্ও এই নির্মাণ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখি না। আমার মধ্যে কবিতাপাঠ,… হয়তো সে-পাঠের কোনো বিশেষ ভূমিকা আছে। কবি যেখানে ছন্দ, ভাষা, পঙ্ক্তি নিয়ে ব্যস্ত, প্রকাশে ব্যস্ত, আমি সেখানে অপ্রকাশে ব্যস্ত। অপ্রকাশই শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, এই ধারণা আমাকে অদ্ভুত একটা মানসিক স্তরে নিয়ে যায়। এ কবিদেরই অবদান। আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। যেহেতু আমি নির্দিষ্ট কোনো মূল্যমানে নিজেকে আটকে রাখি না তাই কবিতার বিচার আমি করতে বসি না। আমি তাই সমস্ত স্তরের কবিদের পাশেই থাকি। কবিতা আমার কাছে একটা চিত্রমাধ্যম। তার মান নয়, মাঝে মাঝে দুর্বল ভাষাপ্রয়োগ আমাকে হতাশ করে ঠিকই। কিন্তু তখনও আমি সেই কবিকে আঘাত করি না… সে তার মতো থাকুক, ভাবুক… এভাবেই হয়তো কোনোদিন তার পরিণতি আসবে।

এভাবেই কবিতার নানা বিচিত্র প্রকাশ, তার ভাব ভাষা ভঙ্গি… আমাকে আচ্ছন্ন রাখে, অনেকটা সংগীতের মতোই। কবিতা পড়তে বড়ো ভালোবাসি, প্রিয় কবির সংখ্যাও কম নয়।

রণজিৎ: শরীরের ভাষা, আকার ইঙ্গিত নিয়ে আপনি অনেক কাজ করেছেন। চিত্রকলার সঙ্গে এই বডি ল্যাঙ্গুয়েজের সম্পর্ক কী? সাধারণ দর্শকদের জন্য যদি একটু সহজভাবে বলেন।

হিরণ: শরীরের ভাষা। মহড়াকক্ষে যখন আমি অভিনেতাদের দেখি… খোলা মাঠে নৃত্যরত কাউকে দেখি কিংবা চলচ্চিত্রে… নৃত্যরত… এ-সবই কিন্তু শরীরী ভাষা। শরীর তার দ্বিভঙ্গে ত্রিভঙ্গে চতুর্ভঙ্গে নানা বিভঙ্গে নানা বার্তা দিয়ে যায়। সেগুলি নৃত্যের প্রয়োজনে বা ছন্দের প্রয়োজনে স্বাভাবিকভাবে আসে ও প্রয়োগ হয়। যখন আমি তাকে আমার চিত্রে, রেখা বা রঙে রূপ দিই অর্থাৎ, প্রয়োগ করি তখন আমার শরীরও নৃত্যরত থাকে… দ্রুত তার চলন। খুবই দ্রুততার সঙ্গে মুহূর্তে তা রচিত হয়। একই সাথে তার ভাষা ভঙ্গি তাল ছন্দ সবই রূপান্তরিত হয়ে যায়। দর্শক যখন ছবিগুলি দেখে, তখন সেও অনুভব করতে পারে নৃত্য-ছন্দের, অভিনয়-ছন্দের, ভাষা-ছন্দের। শরীরী ভাষা একেই বলে, অনুবাদ-ক্রিয়া কতটা গভীর, কতটা মনোযোগী, কতটা সৎ ও নিবিষ্ট তার ওপর নির্ভর করে দর্শকের এই দেখা কতদূর পৌঁছোতে পারে। দর্শক সেই মুহূর্তে পৌঁছে যায়। সে দেখতে পায় ঘটনাটি তার চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে, সে তখন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

রণজিৎ: কিছুদিন আগে একটি সংবাদপত্রের লেখায় আপনি ‘কাজের ছন্দ’ কথাটি ব্যবহার করেছেন। এই ছন্দ আসলে কী? চিত্রকলার সঙ্গে তা কীভাবে যুক্ত?

হিরণ: কাজের ছন্দ— এই কাজের ছন্দ… এটা আমার একটি প্রিয় শব্দবন্ধ। কাজের ছন্দ আসলে দীর্ঘ অভ্যাসে স্বাভাবিক ছন্দ নির্মাণ করে। কোনো আড়ষ্টতা ছাড়াই। তুলি যেন মুহূর্তে ছিটকে বেরোয়, যেভাবে তির ছিটকে যায়। ধনুক থেকে। মন— শরীর— রচনা তিনটে যখন এক সূত্রে বাঁধা পড়ে, তখন এক স্বাভাবিক তাল তৈরি হয়। তাল ও লয়। মনের মধ্যে আঁকা ও না-আঁকার মধ্যে ঢুকে পড়ে। মানে যখন আমি আঁকছি বা যখন আমি আঁকছি না। শব্দ ও নীরবতা। আঁকা অংশ ও শূন্য অংশ।… এ-সবই তাল লয় নির্ভর। দু-টি রেখা নির্দেশ দেয় তাদের মধ্যবর্তী শূন্য অংশ, কতটা শূন্যতাকে ধারণ করবে। এটা বলতে পারো একটা দৃশ্য কথোপকথন। শিল্পের সাথে শিল্পীর সংলাপ। আঁকতে আঁকতে কথা চালাচালি, ভাবের আদানপ্রদান হচ্ছে। কান খাড়া করে দৃশ্যের নির্দেশ শুনতে হচ্ছে। এমনকী তুলিতে তরল রং নেওয়ার সময় হঠাৎ একখাবলা রং পড়ে গেল কাগজে বা ক্যানভাসে। ছবি কথা বলে উঠল,… সেটাও শুনতে হবে,… তাকে অবজ্ঞা করলে কিন্তু কাজের ছন্দ চলে যাবে। কাজের ছন্দ আবার অন্য অর্থেও ছন্দে থাকা, সর্বক্ষণের ছন্দে থাকা। চুপ করে বসে আছি। অন্ধকারে। তখনও ছন্দে আছি। একা। হাঁটছি… তখনও ছন্দের ভেতরেই আছি। আমি… চুম্বনরত… তাও ছন্দে। এই ছন্দকে ধারণ করতে হয়। কথা বলে যাচ্ছি দীর্ঘক্ষণ কিন্তু আমি ছন্দে আছি। এ শরীরের বাইরের অংশ নয়, এ ভিতরের অংশ, এ নিজেই নিজের ছন্দে থাকে, আর কাজের ছন্দেই থাকে।

রণজিৎ: আপনি একটি গদ্যে লিখেছেন যে, দর্শককেও শিল্পী হতে হবে। দর্শকই শিল্পী।… কথাটা শুনতে সহজ মনে হলেও, তত সহজ নয়, ব্যাখ্যার দাবি রাখে। একজন দর্শক সবসময় তো শিল্পী হতে পারে না, তবে কি এটা একটা প্রক্রিয়া?… হয়ে ওঠার? নাকি এক-এক বিশেষ মুহূর্ত তাকে শিল্পী করে তোলে?

হিরণ: দর্শক— শিল্পী? এই কথাটার বহু মাত্রা আছে। যেমন একজন অভিনেতার মধ্যে দর্শক থাকে… তেমন, দৃশ্য-শিল্পের সামনে দাঁড়ালে একজন সংবেদনশীল দর্শক শিল্পী বনে যান। সাধারণ দর্শকেরা, যে-কোনো শিল্প-ক্রিয়া, চিত্র যদি তা গতানুগতিক না হয়, তার পরিচিত কোনো শিল্পী না হন, কিংবা যদি তা খুব প্রচারিত, খ্যাতিমান শিল্পী না হন তবে সাধারণত অনীহা প্রকাশ করেন— এটা স্বাভাবিক। যে-চিত্রকর্মের সঙ্গে কাহিনি যুক্ত হয়ে আছে, তার চাহিদা আছে… অর্থাৎ, মিথ বা গাথা সেই কর্মটিকে মহার্ঘ্য ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে এবং স্বভাবতই অনুধাবনযোগ্য… সেই চিত্রকর্ম প্রসঙ্গে এ-কথা খাটে না, কেন-না বিখ্যাত সেই চিত্রকর্ম বিষয়ে দর্শকের আবেগ বা আগ্রহ অনেকটাই আরোপিত। আবার অপরিচিত কোনো চিত্রকর্মের পাশ দিয়ে অনেক শিক্ষিত দর্শকও অন্যমনস্ক হয়ে হেঁটে যায়, কোনো আগ্রহ দেখায় না।… এ আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। দুই গ্যালারির প্রখ্যাত মালকিনদেরও এমন আচরণ করতে দেখেছি। কিন্তু দর্শক কীভাবে শিল্পী হবেন? শিল্প রচিত হয় দেখার জন্য। এই দেখা বা দর্শন এবং তার আকর্ষণ বহুক্ষেত্রে দর্শককে সম্মোহিত করে। দর্শক যখন কোনো চিত্রকর্মের সামনে দাঁড়ান— এ নিয়ে কবি উৎপলকুমার বসু খুব সুন্দর লিখেছিলেন,… আপনারা পরস্পরের পূর্ব-পরিচিত কিন্তু বহুদিন দেখা হয়নি।

সাধারণভাবে চিত্রকর্ম কোনো শারীরিক কসরত নয়, এ-মনের ছায়ায় ধরা জগৎ, দর্শককে নানাভাবে আহ্বান করে, বহু সময় দর্শক সেই আহ্বান শুনতেও পান। এটা একটা প্রক্রিয়া। খুব সামান্য হলেও যেটা প্রয়োজন, তাহলে শিল্পের প্রতি সহানুভূতি। এই সহানুভূতিই শিল্পকর্মটিকে সজাগ করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। শিল্প সজাগ হলে দর্শকও সজাগ হয়ে ওঠেন। প্রাণস্পন্দন দেখতে পেতে পারেন আপাত মৃত স্থির চিত্রকর্মটিতে।

চিত্রকর্ম চিরকালই নীরব— এই নীরবতা ভাঙে দর্শকই, তারা পরস্পর কথা বলাবলি করে, একটা বোঝাপড়া তৈরি হয়… একটা বিন্দুতে পৌঁছাতে সাহায্য করে। যে-কোনো চিত্রকর্মই প্রাণশক্তির আধার, অফুরন্ত প্রাণশক্তি তার। দর্শক সেই প্রাণশক্তি, সেই আধারকে পুনর্নির্মাণ করেন যে-কোনো চিত্রকর্মকে।

এই পুনর্নির্মাণই দর্শককে শিল্পী বানিয়ে তোলে। বিমূর্ত চিত্রের বাড়তি সুবিধা— তা দর্শকভাবনার ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। দর্শক তাঁর ভাবনায় তা-কে চিহ্নিত করে— রূপ দেয়, ব্যাখ্যা দেয় এবং উপভোগ্য করে তোলে— এখানেই তার সৌন্দর্য। শিল্পী, তার শিল্পের যে-সীমারেখা চিহ্নিত করে রেখেছেন, দর্শক সেই নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করে যান। এটা ঘটে, তার কারণ— শিল্পীর বহুক্ষেত্রে কিছু সংস্কার থাকে, অবচেতনের সংস্কার। দর্শক সাধারণভাবে এই সংস্কার থেকে মুক্ত, যেহেতু তিনি ওই গঠনপ্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নন, তাই তাঁর মনে কোনো ভার থাকে না।

এছাড়া শিল্পী, তাঁর শিল্পকর্মের প্রতি আবেগতাড়িত মায়ায় আবদ্ধ থাকে, দর্শকের সেই আবদ্ধতা নেই, সেই মায়া নেই। দর্শক ভারহীন নির্লিপ্ত মনে শিল্পকর্মকে আবিষ্কার করতে পারেন। তাই শিল্পী-শিল্পী আর দর্শক-শিল্পীতে তফাত ঘটে যায়। তবু্ও কোথাও একটা সংযোগও থাকে। কলাসমালোচকেরা এ-ব্যাপারে বরাবরই একটু পিছিয়ে থাকে… সে তার প্রতিষ্ঠিত অবস্থান নিয়ে সতত ব্যস্ত বলে… চিত্রকর্ম, ভাস্কর্য বা অন্যান্য শিল্পকর্ম তার কাছে বহু ক্ষেত্রে অধরাই থেকে যায়। সে তাকে ব্যাখ্যা করতে চায়, টীকা যুক্ত করে, নানা তারিকায় তাকে বিদ্ধ করার চেষ্টা করে— এটাই তার প্রাথমিক কর্তব্য বলে সে মনে করে।… এবং ব্যর্থ হয়।

শিল্পী-দর্শকরা সাধারণত অন্য শিল্পীর প্রতি সহানুভূতিশীল থাকেন না ও এড়িয়ে যেতে ভালোবাসেন… এইসব গুণবিহীন সাধারণ দর্শকই একমাত্র দর্শক-শিল্পী হওয়ার বিরল সম্মান পেয়ে যান, উপভোগ করেন, প্রকৃত মিলন ঘটে তাঁদের মধ্যে। দর্শকই তখন প্রকৃত শিল্পী আখ্যা পেতে পারেন।

রণজিৎ: আমরা যে-কোনো কাজ করার পর বিশ্রাম নিই। পড়তে পড়তে বিশ্রাম নিই, গান গেয়ে যাওয়ার মধ্যেও ক্লান্তি আছে, টানা তবলা বাজানোর সময় নিজেও দেখেছি… দু-তিন ঘণ্টা পরই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। অথচ আপনি বলেন, টানা দীর্ঘক্ষণ ছবি এঁকে যেতে পারেন, এমনকী রাতজুড়ে, অসুস্থ হয়েও ঘণ্টার পর ঘণ্টা এঁকেছেন, এমনও ঘটেছে… কীভাবে ঘটে এটা? ক্লান্তিকর মনে হয় না? নাকি উলটোটাই যে, এই জগতের যা কিছু ক্লান্তি তা-র থেকে রিলিফ খুঁজছেন সৃষ্টির মধ্যে? আঁকা কি স্বস্তি এনে দিচ্ছে আপনাকে?

রণজিৎ: আমরা যে-কোনো কাজ করার পর বিশ্রাম নিই। পড়তে পড়তে বিশ্রাম নিই, গান গেয়ে যাওয়ার মধ্যেও ক্লান্তি আছে, টানা তবলা বাজানোর সময় নিজেও দেখেছি… দু-তিন ঘণ্টা পরই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। অথচ আপনি বলেন, টানা দীর্ঘক্ষণ ছবি এঁকে যেতে পারেন, এমনকী রাতজুড়ে, অসুস্থ হয়েও ঘণ্টার পর ঘণ্টা এঁকেছেন, এমনও ঘটেছে… কীভাবে ঘটে এটা? ক্লান্তিকর মনে হয় না? নাকি উলটোটাই যে, এই জগতের যা কিছু ক্লান্তি তা-র থেকে রিলিফ খুঁজছেন সৃষ্টির মধ্যে? আঁকা কি স্বস্তি এনে দিচ্ছে আপনাকে?

হিরণ: ক্লান্তি ও বিশ্রাম— ক্লান্তি মনের, ক্লান্তি শরীরের। ক্লান্তি একটা ধারণা, ধারণা— কেন-না আমার মনে হল শরীর ও মন দুই-ই বিশ্রাম চাইছে, শ্রম থেকে বিশ্রাম। আমার কাছে শ্রমই বিশ্রাম। শ্রম অর্থাৎ, এখানে শিল্পকর্মের শ্রম… আমাকে আরও শক্তি জোগাচ্ছে, সেই শক্তিই চালিকাশক্তি, তাই বিশ্রামের প্রয়োজন পড়ছে না। পিকাসো একটি অদ্ভুত কথা বলতেন… চোদ্দো-পনেরো ঘণ্টা টানা ছবি আঁকতেন যখন, প্রশ্ন করলে বলতেন, শরীরটাকে স্টুডিয়োর বাইরে রেখে এসেছি,… যেভাবে ধর্মপ্রাণ মুসলিম তার পাদুকা মসজিদের বাইরে রেখে আসে! আমি ওভাবে বলার সাহস রাখি না বা বলা যায় আমার তেমন কোনো স্টুডিয়ো নেই… নেই কোনো তোরণ, তাই শরীরকে বাইরে রাখার ব্যবস্থাই নেই। আমার কোনো ঘর নেই, আমার কোনো ‘বাইরে’ নেই।

এক রাত্রে ভীষণ অসুস্থ হলাম। বহু দূর দেশে আছি। নানাভাবে বিব্রত। একমাত্র সম্বল, রং তুলি… যা আমাকে নিরাময় করে তুলবে।… বিচিত্র আমার চলন।

কালো কাঠকয়লা দিয়ে সাদা কাগজে আঁচড় টানা শুরু হল। রাতভর। অসম্ভব অসুস্থ অবস্থায়… তবু যেন নিজেকে নিজের সামনে মেলে ধরতে পারছি। এইভাবে ভোরের আগে আগে, শুয়ে পড়লাম আর নতুন একটা কাজ স্বপ্নে শুরু করলাম, সাদা ক্যানভাসে, সাদা রং নিয়ে চিত্ররচনা। সাদায় সাদায় মনের মধ্যে অদ্ভুত এক প্রশান্তি এল, এমনই প্রশান্তি এল যে… ঘুমিয়ে পড়লাম। গভীর ঘুম। সকালের আলোয় ঘুম ভাঙল।

একটা বিশেষ কারণে শরীরের বিশেষ কিছু অংশে অসহ্য যন্ত্রণা হয়, চলাফেরা ভীষণ কষ্টকর হয়ে ওঠে, কিন্তু সেই অসুস্থতা আমাকে চিত্রের জগতে নিয়ে যায়। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরের খোলা ছাদের চিত্র-চত্বরে পৌঁছালাম। বিশাল একটা ক্যানভাস প্রায় প্রস্তুত করা ছিল, তাকে টেনে নামালাম, একাই। শুরু হল দ্বৈরথ, শরীরে তীব্র যন্ত্রণা আর এদিকে রঙে রেখায় জাদুখেলা… কখন যে যন্ত্রণা ভুলে গেলাম!

এত ভালো লাগতে লাগল ওই ব্যথা… ওই যন্ত্রণা! শরীর ও মনকে যেন আদর দিচ্ছে। এর কোনো ব্যাখ্যা হয় না। কোনো যুক্তি কাজ করে না— এর পক্ষে বিপক্ষে। মানুষ যে কতভাবে আর কখন কীভাবে আনন্দ পায়— তা আজও তালিকাভুক্ত করা যায়নি।

রণজিৎ: একজন কবি হিসেবে আমি এমন কল্পনা করি— আসলে আমরা তো জগতের প্রায় কিছুই দেখতে পাই না; না, কথাটা মায়াবাদীদের মতো করে ভাবছি না যে… সব মায়া ইলিউশান। বরং আমার প্রশ্নটি বিজ্ঞাননির্ভর… ব্রহ্মাণ্ডের অধিকাংশই তো ডার্ক এনার্জি ও ডার্ক ম্যাটার দিয়ে ভরা, তাহলে যা কিছু দেখছি, তা যৎসামান্যই! তবে দৃশ্যরূপ… সবই তো অসম্পূর্ণ! ফর্ম দাঁড়াবে কীভাবে? রূপ কি অসম্পূর্ণ? শিল্পীকে তাই অরূপের খোঁজে যেতে হয়? শিল্পে এই চোখে দেখা অবয়বের গুরুত্ব আদৌ কতখানি?

রণজিৎ: একজন কবি হিসেবে আমি এমন কল্পনা করি— আসলে আমরা তো জগতের প্রায় কিছুই দেখতে পাই না; না, কথাটা মায়াবাদীদের মতো করে ভাবছি না যে… সব মায়া ইলিউশান। বরং আমার প্রশ্নটি বিজ্ঞাননির্ভর… ব্রহ্মাণ্ডের অধিকাংশই তো ডার্ক এনার্জি ও ডার্ক ম্যাটার দিয়ে ভরা, তাহলে যা কিছু দেখছি, তা যৎসামান্যই! তবে দৃশ্যরূপ… সবই তো অসম্পূর্ণ! ফর্ম দাঁড়াবে কীভাবে? রূপ কি অসম্পূর্ণ? শিল্পীকে তাই অরূপের খোঁজে যেতে হয়? শিল্পে এই চোখে দেখা অবয়বের গুরুত্ব আদৌ কতখানি?

হিরণ: ডার্ক এনার্জি। না-দেখাকে দেখা। এ এক বিচিত্র প্রয়াস। কী দেখি ও কেন দেখি এ-প্রশ্নের সহজে উত্তর হয় না। সারাজীবন খুঁজে যাওয়া ও বিস্মিত হওয়া শুধু। যে-আকারগুলোকে আমি দেখি বা আঁকি, তা আমার সম্পূর্ণ পূর্ব-অভিজ্ঞতায় থাকে না, কখনো কোনো আভাস হয়তো থাকে। কিন্তু তারা আমার কাছে সেই মুহূর্তে নতুন।… আবার এই আকারগুলো কেন, কী করে? প্রায় উদ্দেশ্যহীন বিচিত্র কিছু আকার… কখনো নারীদেহ, কখনো সর্পিল… কখনো আবার ঘন ঝোপের মতো, কখনো শস্যখেত, কখনো-বা নদীর মতো বয়ে যাওয়া… জীবন, পরিপার্শ্ব… ক্রমাগত মূর্ত হয়েই চলেছে।

অন্ধকার আমার একটা প্রিয় আস্তানা। আশ্রয়। কালো অন্ধকার আমাকে পরিপূর্ণ করে রাখে। একটা ভলিউম— একতাল অন্ধকার— আমার রেখাচর্চার প্রধান উপকরণ।

তেমনভাবে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। কালো কাঠকয়লা হাতে ধরা আছে শক্ত করে… আঁচড় কেটে চলেছি সাদা কাগজে। দেখতে বা বুঝতে পারছি। কাগজের সীমানা শুধুমাত্র, সেই সীমানাকে মান্যতা দিয়েই দ্রুত আঁচড়ে কাহিনি বোনা চলছে।

অদ্ভুত এক আনন্দ হচ্ছে, কারণ, আমার সৃষ্ট রেখাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না, শুধু অনুভব করতে পারছি। রেখার সাথে সাথে মনের মধ্যে এক রেখার জাল বিছানো চলছে। দেখতে পাচ্ছি সব স্পষ্ট। সে-দেখা কালো দেখা… সে-দেখা অন্ধকার-ছোঁয়া দেখা… সে-দেখা রচনা থেকে দূরে চলে যাওয়ার দেখা… সে-দেখায় কোনো মোহ নেই, কারণ, রচনাই নেই শুধু ঘিরে আছে কালো অন্ধকার, কালো অন্ধকারে কালো রেখা কালো অস্তিত্ব নিয়ে অদ্ভুত আনন্দ দিচ্ছে।

এই কালো, এই অন্ধকার, ডার্ক-ম্যাটার কিনা জানি না, ডার্ক-এনার্জি কিনা জানি না, ডার্ক এটুকু জানি। আকার যখন নিজের গতিতে… শুধু অনুভবে… এঁকে চলা হয়, শুধু স্পর্শে সব কিছু বোঝা যায়… তখন তার প্রভাব ভীষণ গভীর থেকে গভীরতর হয়ে ওঠে, মনের, মাথার মধ্যে গেঁথে বসে আকার, আকারের অনুপাত আন্তর্সম্পর্ক তখন গৌণ হয়ে যায়… আবার তারা বায়বীয় নয়, ভাসমান নয়, তারা শক্ত মাটিতে প্রথিত।

আকারগুলি মূর্ত অথবা বিমূর্ত— ঠিকঠাক বললে না-মূর্ত! তবু্ও সে অনুপাত হারায় না, ছন্দ হারায় না… তাল লয় কিছুই হারায় না। আসলে সে ধ্বনি হারায় না, ধ্বনি তাকে ছন্দোবদ্ধ করে রাখে কিন্তু কিছুই শোনা যায় না, শুধু অনুভবে ধরা যায়। তাই ব্রহ্মাণ্ডের বেশিরভাগ না-দেখা না-দেখাই থেকে যায় এবং না-দেখানোই ঘটে চলে!

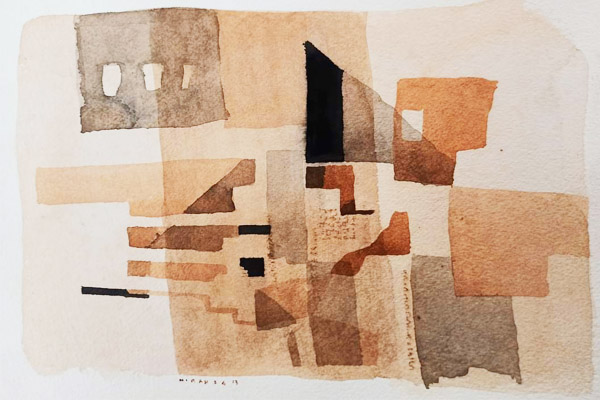

রণজিৎ: আমি কবিতাতেও ব্যর্থভাবে এমন আইডিয়া আনার চেষ্টা করেছি— যে-জগৎ আসলে কতকগুলি বিন্দু ত্রিভুজ বৃত্ত বহুভুজ ইত্যাদি জ্যামিতিক ধারণার সমন্বয় মাত্র! অসংখ্য রেখা ও তাদের মধ্যেকার সংঘর্ষ কাটাকুটিই হল এই জগৎ… এছাড়া আর কী? আমার এই ধারণা আরও স্পষ্ট রূপ পেতে সাহায্য করেছে আপনার সৃষ্ট আরবানিয়া। এটা কতজন লক্ষ করেছেন জানি না, আরবানিয়া একটা এক্সেলেন্ট আর্ট-ওয়ার্ক, একটা জাদু!

রণজিৎ: আমি কবিতাতেও ব্যর্থভাবে এমন আইডিয়া আনার চেষ্টা করেছি— যে-জগৎ আসলে কতকগুলি বিন্দু ত্রিভুজ বৃত্ত বহুভুজ ইত্যাদি জ্যামিতিক ধারণার সমন্বয় মাত্র! অসংখ্য রেখা ও তাদের মধ্যেকার সংঘর্ষ কাটাকুটিই হল এই জগৎ… এছাড়া আর কী? আমার এই ধারণা আরও স্পষ্ট রূপ পেতে সাহায্য করেছে আপনার সৃষ্ট আরবানিয়া। এটা কতজন লক্ষ করেছেন জানি না, আরবানিয়া একটা এক্সেলেন্ট আর্ট-ওয়ার্ক, একটা জাদু!

হিরণ: জগৎ— একটা জ্যামিতিক অস্তিত্ব। এটা শিল্পীরা, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের শিল্পীরা উনিশ শতক থেকে বলে আসছেন, তাঁদের কাজে কর্মে প্রয়োগও করেছেন।

এটা একটা সামগ্রিক ধারণা। জ্যামিতি এক অর্থে মানুষেরই আবিষ্কার, যদিও তার উৎস প্রকৃতি, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে জ্যামিতি কিন্তু সেই জ্যামিতি আমাদের মনের ও শরীরের উপর কতটা আশ্রয় করে আছে!…

শরীরের বাইরে গিয়ে শরীর দেখতে গেলে— যেহেতু আমরাই মূর্তিমান জ্যামিতি তাই আমাদের সকল কাজই তারই প্রকট রূপ। একে আমরা আলাদা করব কীভাবে?

জ্যামিতি নানাভাবে মিশে থাকে আমাদের চারপাশে। টুকরো টুকরো করে তাকে উপলব্ধি করা যায়। বিশাল আকারে তার উপস্থিতি টের পাওয়া যায় বা… বৃত্ত, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ… সব সীমানা নির্দেশ করে আমাদের নিশ্চিন্ত করেছে। সেই আকার যখন চিত্র বা ভাস্কর্যে সরাসরি উপস্থিত হয়, তখন সে ভিতরটাকে বাইরে থেকে দেখতে থাকে। বাইরের যেমন বাইরে আছে, তেমনি ভিতরেরও ভিতর আছে। হেঁয়ালির মতো শুনতে লাগলেও এর মাধুর্য আলাদা। এ সংঘর্ষে পূর্ণ, এ শান্ত, এ ক্রমাগত প্রশ্ন করে, সংশয় প্রকাশ করে… কবিতা বা ছবিতে। কবিতা, অক্ষর ও ধ্বনিনির্ভর, সাধারণত আকারনির্ভর নয়। কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে আকার নির্মিত হয়— বোধের আকার, উপলব্ধির আকার। আকার, আকার পায়। কবিরা হয়তো সাময়িক হলেও সেই আকারে আশ্রয় নেয়। শিল্পীদের অস্তিত্বই আকারসর্বস্ব। সেই আকারের কোনো অর্থ থাক বা না-থাক, আকার থেকে তার মনন রূপ পায়। আকার থেকে জন্ম আকারেই মিলিয়ে যায়। একসময় তার দেহ আকারবিহীন হয়ে ভস্ম হয়ে গেল— রয়ে গেল উপলব্ধির মন। সেই মনের কি কোনো জ্যামিতি নেই? সেও কি তখন জ্যামিতি-বহির্ভূত একটি নিরাকার?… সে তখন ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে আশ্রয় নিল। এতকাল সে ছিল একজন ব্যক্তি, এবার থেকে সে বহু হয়ে গেল। বহু মানুষ, বহু মন, বহু অস্তিত্ব… তাকে আকার দিতে লাগল। সে কার কাছে কেমন ছিল! সে অলক্ষ্যে হয়তো এটা উপভোগও করছে! তার এই জীবন, আর ঐ জীবন, যার সেতুও জ্যামিতি, একটা মনের বিস্তৃতি। সে নেই কিন্তু আছে।

আরবানিয়া, মানে শহর, জ্যামিতিক শহর ঘিরে আমার একটি প্রদর্শনী হয়, দু-হাজার বারো সালে, কলকাতায়… নানা বিতর্ক ওঠে, অনেকেই একে গ্রহণ করেনি… এটা তাদের ব্যক্তিগত এক্তিয়ার। আমি খোলা মাঠ, প্রকৃতি… গাছ, পুকুর, ধানখেতের সন্তান মনন আমার খেতে কর্ষণ করে, কর্ষণ করেই যায় ফসলের আশায়। কিন্তু তার পরিণতি হল জ্যামিতিক শহরে— এটা তার বাধ্যতা। বেঁচে থাকার ও বাঁচিয়ে রাখার বাধ্যতা। এই ঘিরে থাকা ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, আয়তক্ষেত্র, বৃত্ত… সবাই অট্টহাস্য করতে লাগল। হাত ধরে ধরে নেচে যেতে লাগল আমাকে ঘিরে। সে কি জীবনের উৎসব, না মৃত্যুর উন্মাদনা? আকারগুলো নাচছে,… আকারগুলো কখনো স্পষ্ট, কখনো অস্পষ্ট।… আকার অন্ধকারে, আকার আলোতে, আকার কুয়াশায় ঢাকা। একটা পোড়া গন্ধ। ধোঁয়া। কিন্তু কিছুই চোখে পড়ছে না।… সেও আকার নিচ্ছে, মনের ঘিরে থাকা পর্দায়। ছায়া নড়ছে তাতে, ছায়াবাজি! আমিই তখন আরবানিয়া— আরবানিয়া একটা ধারণা মাত্র, কোনো রচনা নয়।

খাড়াই লেখাগুলো, অরণ্যের মতো ছায়া ও অন্ধকার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উদ্ধত, আমি নত। আরবানিয়া আমাকে ভক্ষণ করছে, আবার উগরে দিচ্ছে। আমি তার লালা, পিত্ত, পূতিগন্ধে ডুবে আছি। আমি ভেসে উঠতে চাইছি, নিশ্বাস নিতে চাইছি। একটা রমণীকণ্ঠ আমাকে দূর থেকে ডাকছে,… হয়তো নাম ধরে, তার সুরেলা কণ্ঠ বাঁশির সুরের মতো আমাকে শান্ত করছে, আশ্বস্ত করছে। আমি আবার স্বপ্নে মজে যাচ্ছি। আমি আরবানিয়া থেকে মুক্তি পেতে চাইছি… কিন্তু জ্যামিতি আমার পিছু ছাড়ছে না।

এতজন এত সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তাঁর, তাই নতুন করে নেওয়া কোনো সাক্ষাৎকারে পুনরাবৃত্তি থাকা স্বাভাবিক হয়তো। কিন্তু আমি এখানে খুব সচেতনভাবে চেষ্টা করেছি এমন কিছু সংলাপ এখানে রাখার, যা আগের কোনো কথোপকথনে নেই। এমন কিছু নতুন প্রসঙ্গে কথা বলেছি আমরা, যেগুলি তথাকথিত শিল্প-সমঝদারদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কিন্তু আমরা কথা বলার সময় শিল্পের সীমানা মানিনি, স্বভাবতই আলোচনা ক্যানভাস পেরিয়ে আর্ট, আর্টের ধারণা, রূপ আর রূপাতীত জগৎ, নাটক ও যৌনতা… ইত্যাদি নানা বিষয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

এতজন এত সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তাঁর, তাই নতুন করে নেওয়া কোনো সাক্ষাৎকারে পুনরাবৃত্তি থাকা স্বাভাবিক হয়তো। কিন্তু আমি এখানে খুব সচেতনভাবে চেষ্টা করেছি এমন কিছু সংলাপ এখানে রাখার, যা আগের কোনো কথোপকথনে নেই। এমন কিছু নতুন প্রসঙ্গে কথা বলেছি আমরা, যেগুলি তথাকথিত শিল্প-সমঝদারদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কিন্তু আমরা কথা বলার সময় শিল্পের সীমানা মানিনি, স্বভাবতই আলোচনা ক্যানভাস পেরিয়ে আর্ট, আর্টের ধারণা, রূপ আর রূপাতীত জগৎ, নাটক ও যৌনতা… ইত্যাদি নানা বিষয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

এই লোকজীবন কিন্তু চলমান, তাই তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমিও চলমান হলাম। নাচের সঙ্গে… রচনা… নাচের মধ্য দিয়েই অনুভব করলাম। নাচতে নাচতে আঁকা অভ্যাস করলাম। আমাদের পাশ্চাত্য ও পূর্বী শিল্পশিক্ষায় স্থির থাকা, মনস্ক থাকা, শারীরিকভাবে খুবই জরুরি শিক্ষা।… রেখা রিক্ত হয়ে যাবে, অনিয়ন্ত্রিত রেখার জন্ম হবে। তুলির চলন বিক্ষিপ্ত ও অবিন্যস্ত হবে। এইসব প্রাচীন ধারণা এই চলনের ঠিক বিপরীতে থাকে। অনেক জড়তা কাটাতে হয়েছে। সমালোচনা শুনতে হয়েছে, আজও হয়।

এই লোকজীবন কিন্তু চলমান, তাই তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমিও চলমান হলাম। নাচের সঙ্গে… রচনা… নাচের মধ্য দিয়েই অনুভব করলাম। নাচতে নাচতে আঁকা অভ্যাস করলাম। আমাদের পাশ্চাত্য ও পূর্বী শিল্পশিক্ষায় স্থির থাকা, মনস্ক থাকা, শারীরিকভাবে খুবই জরুরি শিক্ষা।… রেখা রিক্ত হয়ে যাবে, অনিয়ন্ত্রিত রেখার জন্ম হবে। তুলির চলন বিক্ষিপ্ত ও অবিন্যস্ত হবে। এইসব প্রাচীন ধারণা এই চলনের ঠিক বিপরীতে থাকে। অনেক জড়তা কাটাতে হয়েছে। সমালোচনা শুনতে হয়েছে, আজও হয়।

হিরণ: এখানে একটু জানিয়ে রাখি, আড়ালে আমার নগ্নচিত্রের বিশাল সম্ভার জমা আছে এবং আমি আজও নগ্নচিত্র আঁকার অভ্যাস বজায় রেখেছি। বিস্তারে বলছি না। কিশোর বয়স থেকেই যৌন প্রবণতা বাসা বাঁধে, এ নিয়ে দীর্ঘ লেখা আছে আমার। সাধারণ যৌন কৌতূহল আর শিল্পীর যৌন কৌতূহলে তফাত আছে। আমার সেই অর্থে সমস্ত রঙে রেখায় যৌনতার চলন,… নগ্নতা একটা মাত্র যৌনপ্রকাশ। কামসূত্রের চৌষট্টি কলায় তার নানা প্রকাশ। নগ্নতা, যৌনমিলন… তার সামান্য এক-একটি লক্ষণ… তার থেকে অনেক যৌন চিত্ররচনা— ওই কলার একটি অংশ, তাই এই বিষয়টি খুবই ব্যক্তিগত এবং জটিল।

হিরণ: এখানে একটু জানিয়ে রাখি, আড়ালে আমার নগ্নচিত্রের বিশাল সম্ভার জমা আছে এবং আমি আজও নগ্নচিত্র আঁকার অভ্যাস বজায় রেখেছি। বিস্তারে বলছি না। কিশোর বয়স থেকেই যৌন প্রবণতা বাসা বাঁধে, এ নিয়ে দীর্ঘ লেখা আছে আমার। সাধারণ যৌন কৌতূহল আর শিল্পীর যৌন কৌতূহলে তফাত আছে। আমার সেই অর্থে সমস্ত রঙে রেখায় যৌনতার চলন,… নগ্নতা একটা মাত্র যৌনপ্রকাশ। কামসূত্রের চৌষট্টি কলায় তার নানা প্রকাশ। নগ্নতা, যৌনমিলন… তার সামান্য এক-একটি লক্ষণ… তার থেকে অনেক যৌন চিত্ররচনা— ওই কলার একটি অংশ, তাই এই বিষয়টি খুবই ব্যক্তিগত এবং জটিল।

রণজিৎ: আমরা যে-কোনো কাজ করার পর বিশ্রাম নিই। পড়তে পড়তে বিশ্রাম নিই, গান গেয়ে যাওয়ার মধ্যেও ক্লান্তি আছে, টানা তবলা বাজানোর সময় নিজেও দেখেছি… দু-তিন ঘণ্টা পরই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। অথচ আপনি বলেন, টানা দীর্ঘক্ষণ ছবি এঁকে যেতে পারেন, এমনকী রাতজুড়ে, অসুস্থ হয়েও ঘণ্টার পর ঘণ্টা এঁকেছেন, এমনও ঘটেছে… কীভাবে ঘটে এটা? ক্লান্তিকর মনে হয় না? নাকি উলটোটাই যে, এই জগতের যা কিছু ক্লান্তি তা-র থেকে রিলিফ খুঁজছেন সৃষ্টির মধ্যে? আঁকা কি স্বস্তি এনে দিচ্ছে আপনাকে?

রণজিৎ: আমরা যে-কোনো কাজ করার পর বিশ্রাম নিই। পড়তে পড়তে বিশ্রাম নিই, গান গেয়ে যাওয়ার মধ্যেও ক্লান্তি আছে, টানা তবলা বাজানোর সময় নিজেও দেখেছি… দু-তিন ঘণ্টা পরই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। অথচ আপনি বলেন, টানা দীর্ঘক্ষণ ছবি এঁকে যেতে পারেন, এমনকী রাতজুড়ে, অসুস্থ হয়েও ঘণ্টার পর ঘণ্টা এঁকেছেন, এমনও ঘটেছে… কীভাবে ঘটে এটা? ক্লান্তিকর মনে হয় না? নাকি উলটোটাই যে, এই জগতের যা কিছু ক্লান্তি তা-র থেকে রিলিফ খুঁজছেন সৃষ্টির মধ্যে? আঁকা কি স্বস্তি এনে দিচ্ছে আপনাকে? রণজিৎ: একজন কবি হিসেবে আমি এমন কল্পনা করি— আসলে আমরা তো জগতের প্রায় কিছুই দেখতে পাই না; না, কথাটা মায়াবাদীদের মতো করে ভাবছি না যে… সব মায়া ইলিউশান। বরং আমার প্রশ্নটি বিজ্ঞাননির্ভর… ব্রহ্মাণ্ডের অধিকাংশই তো ডার্ক এনার্জি ও ডার্ক ম্যাটার দিয়ে ভরা, তাহলে যা কিছু দেখছি, তা যৎসামান্যই! তবে দৃশ্যরূপ… সবই তো অসম্পূর্ণ! ফর্ম দাঁড়াবে কীভাবে? রূপ কি অসম্পূর্ণ? শিল্পীকে তাই অরূপের খোঁজে যেতে হয়? শিল্পে এই চোখে দেখা অবয়বের গুরুত্ব আদৌ কতখানি?

রণজিৎ: একজন কবি হিসেবে আমি এমন কল্পনা করি— আসলে আমরা তো জগতের প্রায় কিছুই দেখতে পাই না; না, কথাটা মায়াবাদীদের মতো করে ভাবছি না যে… সব মায়া ইলিউশান। বরং আমার প্রশ্নটি বিজ্ঞাননির্ভর… ব্রহ্মাণ্ডের অধিকাংশই তো ডার্ক এনার্জি ও ডার্ক ম্যাটার দিয়ে ভরা, তাহলে যা কিছু দেখছি, তা যৎসামান্যই! তবে দৃশ্যরূপ… সবই তো অসম্পূর্ণ! ফর্ম দাঁড়াবে কীভাবে? রূপ কি অসম্পূর্ণ? শিল্পীকে তাই অরূপের খোঁজে যেতে হয়? শিল্পে এই চোখে দেখা অবয়বের গুরুত্ব আদৌ কতখানি? রণজিৎ: আমি কবিতাতেও ব্যর্থভাবে এমন আইডিয়া আনার চেষ্টা করেছি— যে-জগৎ আসলে কতকগুলি বিন্দু ত্রিভুজ বৃত্ত বহুভুজ ইত্যাদি জ্যামিতিক ধারণার সমন্বয় মাত্র! অসংখ্য রেখা ও তাদের মধ্যেকার সংঘর্ষ কাটাকুটিই হল এই জগৎ… এছাড়া আর কী? আমার এই ধারণা আরও স্পষ্ট রূপ পেতে সাহায্য করেছে আপনার সৃষ্ট আরবানিয়া। এটা কতজন লক্ষ করেছেন জানি না, আরবানিয়া একটা এক্সেলেন্ট আর্ট-ওয়ার্ক, একটা জাদু!

রণজিৎ: আমি কবিতাতেও ব্যর্থভাবে এমন আইডিয়া আনার চেষ্টা করেছি— যে-জগৎ আসলে কতকগুলি বিন্দু ত্রিভুজ বৃত্ত বহুভুজ ইত্যাদি জ্যামিতিক ধারণার সমন্বয় মাত্র! অসংখ্য রেখা ও তাদের মধ্যেকার সংঘর্ষ কাটাকুটিই হল এই জগৎ… এছাড়া আর কী? আমার এই ধারণা আরও স্পষ্ট রূপ পেতে সাহায্য করেছে আপনার সৃষ্ট আরবানিয়া। এটা কতজন লক্ষ করেছেন জানি না, আরবানিয়া একটা এক্সেলেন্ট আর্ট-ওয়ার্ক, একটা জাদু!