বেদবেদ্যা মহাবিদ্যা

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।

ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।।

বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।

এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্ৰকীৰ্ত্তিতাঃ।।

বিশ্বসার তন্ত্র, শক্তি সঙ্গম তন্ত্র, তোড়ল তন্ত্র ইত্যাদি বিবিধ শাক্ত তন্ত্রে পুনঃ পুনঃ উক্ত এই প্রসিদ্ধ শ্লোকের মাধ্যমে আমরা দশ মহাবিদ্যা, যাঁরা স্বতঃ সিদ্ধবিদ্দ্যা, তার উল্লেখ পাই। এই সুপ্রসিদ্ধ দশ মহাবিদ্যা হলেন-কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী এবং কমলা।

এই দশ মহাবিদ্যা ছাড়াও আরও অনেক মহাবিদ্যার উল্লেখ আমরা বিভিন্ন তন্ত্রে পাই। তবে, এই দশ মহাবিদ্যা সেই সকল মহাবিদ্যার তালিকাতেও বিরাজমানা। এই দশ মহাবিদ্যার অনন্যতা ও মাহাত্ম্যকে অতিক্রম করে আর কোনো মহাবিদ্যাই চর্চিত হন নি তন্ত্রশাস্ত্রে। শাক্ত ঘরানার এক স্বতন্ত্র ধারার সাধনপ্রণালীই হলো ‘মহাবিদ্যা ক্রম’, যেখানে এই মহাবিদ্যাগণ ক্রমানুসারে উপাসিতা হন।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, এই দশ মহাবিদ্যা উপাসনার সূচনা ঠিক কবে থেকে? তন্ত্রই কি এই দশ মহাবিদ্যা চর্চার একমাত্র উৎস?

বিশেষজ্ঞরা যতোই বলুন যে, বেদে কালী, দুর্গাদি দেবতা অনুপস্থিত-শাক্তগণ কিন্তু বেদের মাধ্যমেই প্রমাণ করেছেন যে, তাদের আরাধ্য দেবতারা বেদ হতেই প্রসূত।

বস্তুত, বেদের বচনানুসারে, দেবতা মাত্রেই পরোক্ষ নামপ্রিয়-পরোক্ষেণৈব পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ।। (বৃহদারণ্যক ৪.২.২)

অর্থাৎ, দেবতা মাত্রেই পরোক্ষ নাম প্রিয়, এঁরা প্রত্যক্ষ নামাদি অপছন্দ করেন।

আর তাই, বেদে বহু দেবতাই পরোক্ষভাবে উপস্থিত, আরও স্পষ্ট করে বললে, তাত্ত্বিকভাবে উপস্থিত। বৈদিক সকল নাম, শব্দ এবং পদ সাংকেতিক তথা উপলক্ষ। আর তাই, শাক্তের পরমারাধ্যা দশ মহাবিদ্যার স্বরূপও কূটরূপেই বিদ্যমান রয়েছে শ্রুতিশাস্ত্রে।

এই কারণেই, বেদে দশ মহাবিদ্যার উৎস খুঁজতে হলে, আমাদের তত্ত্বের নিরিখেই তা করতে হবে। যেখানে মহাবিদ্যা তত্ত্ব প্রকাশিত, সেখানেই রয়েছে মহাবিদ্যাগণের বৈদিক উপাসনার সূত্র তথা মহাবিদ্যোপাসনার আদি উৎস…

নির্ঋতি, কাল ও কালিকা

আদ্যবিদ্যা রূপে কালীই শাক্ত শাস্ত্রের কেন্দ্রীয় আরাধ্যাগণের মধ্যে অন্যতমা। তাঁর উপাসনার উপর ভিত্তি করেই শাক্ত সম্প্রদায়ের কালীক্রম নামক কালী কুলের সূচনা ঘটে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ও উপসম্প্রদায়ে বিভাজিত এই কালীকুলের পরমারাধ্যা কালীই পরাশক্তি, মহামায়া তথা শক্তিব্রহ্ম বলে সমাদৃতা। তন্ত্রের ছত্রে ছত্রে এই কালীর মহিমা আমরা প্রত্যক্ষ করি। কালী ভিন্ন আর সকল সাধনাই যে নিরর্থক, সে-কথাও আমরা তন্ত্রশাস্ত্রের বহু বচনের দ্বারা জানতে পারি।

কিন্তু ঐতিহাসিকবৃন্দের মতানুসারে কালী হিন্দুদের একান্ত নিজস্ব দেবী নন। তাঁর উৎস বৌদ্ধতন্ত্রের বজ্রযোগিনীর রূপভেদ নৈরাত্মা কিংবা ক্রোধকালী।

যদিও এ-কথা অস্বীকার করা যায় না যে, শাক্ততন্ত্রে বৌদ্ধ প্রভাব অতিমাত্রায় প্রবেশ করেছে, কিন্তু এ-কথাও একবাক্যে বলা যায় না যে, কালী মহাবিদ্যার উপাসনা একান্তই বৌদ্ধদের নিজস্ব!

বৌদ্ধশাস্ত্রে কালীর ধারা বিকশিত হয়েছে এ-কথা বলা গেলেও, কালীর উৎস কিন্তু শ্রুতিশাস্ত্রই।

বেদে অগ্নির জিহ্বারূপে কালী নামের উল্লেখ মেলে মুণ্ডক উপনিষ্দে। যথা-কালী করালী চ মনোজবা… (১.২.১৩.৪)

যদিও এই কালী, করালী, মনোজবা ইত্যাদি নামমাত্রেই কালীর সঙ্গে সমার্থক। বস্তুত, এই অগ্নির কালী জিহ্বাই যে পরমব্রহ্ম কালী, যিনি কালীকুলীয় শাক্তের কেন্দ্রীয় আরাধ্যা, সে-কথা কিন্তু প্রমাণিত হয় না।

তাহলে কালীর উৎস বেদে কোথায় রয়েছে? এর উত্তর পেতে হলে, আমাদের কালীতত্ত্বের পর্যালোচনা করতে হবে। যথা—

কালরূপা মহাবিদ্যা জগৎ কর্ষয়তে যতঃ।

কালসঙ্কর্ষণী তেন প্রোক্তা যা প্রাক্ ত্বয়া মম।। (জয়দ্রথযামল ১১.১০)

অর্থাৎ স্বয়ং যিনি কাল, সেই মহাবিদ্যা জগৎকে কর্ষণ করে কালসঙ্কর্ষণী নামে আমার দ্বারা (শিব) পূর্বে কথিত হয়েছেন।

এই কালসঙ্কর্ষিণী দেবীই যে কালী উপাসনার আদ্যরূপ, তা স্পষ্ট হয় তন্ত্রালোকে—

প্রমাতৃবর্গো মানৌঘঃ প্রমাশ্চ বহুধা স্থিতাঃ।

মেয়োঘ ইতি যৎসর্বং অত্র চিন্মাত্রমেব তৎ।।

ইয়তীং রূপবৈচিত্রীমাশ্রয়ন্ত্যাঃ স্বসংবিদঃ।

স্বাচ্ছন্দ্যমনপেক্ষং যৎ সা পরা পরমেশ্বরী।।

ইমাঃ প্রাগুক্তকলনাস্তদ্বিজৃম্বোচ্যতে যতঃ।

ক্ষেপো জ্ঞানং চ সংখ্যানং গতির্নাদ ইতি ক্রমাৎ।।

স্বাত্মনো ভেদনং ক্ষেপো ভেদিতস্যাবিকল্পনম্।

জ্ঞানং বিকল্পঃ সংখ্যানমন্যতো ব্যতিভেদনাৎ।।

গতিঃ স্বরূপারোহিত্বং প্রতিবিম্ববদেব যৎ।

নাদঃ স্বাত্মপরামর্শশেষতা তদ্বিলোপনাৎ।।

ইতি পঞ্চবিধামেনাং কলনাং কুর্বতী পরা।

দেবী কালী তথা কালকর্ষিণী চেতি কথ্যতে।। (৪.১৭১-১৭৬)

অর্থাৎ প্রমাতৃ (জ্ঞাতব্য বিষয়), প্রমাণ (জ্ঞান) ও প্রমেয় (জ্ঞাতা) বহুরূপে স্থিত, এবং এইসবই চিন্মাত্র (চিত্ত) বলেই জানবে। এই সকল রূপের বৈচিত্র্যের আশ্রয়ে অর্থাৎ এইসকল রূপে যিনি বিলাস করেন, সেই স্বসংবিদ, স্বচ্ছন্দ, অনপেক্ষ (কারও অপেক্ষা যিনি করেন না), তিনিই পরা পরমেশ্বরী। ইতিপূর্বে যতগুলি কলনের কথা বলেছি (সৃষ্টি, স্থিতি, রক্ত, স্থিতিনাশ, যম, সংহার, মৃত্যু, রুদ্র, মার্তণ্ড, পরমার্ক, কালাগ্নি, মহাকাল এবং মহাঘোরচণ্ড) তা সকলেই সেই দেবীর জৃম্ভণ বলে কথিত, অর্থাৎ সেই দ্বাদশ কলন করে দ্বাদশকালীরূপা সেই দেবী, নিজের জৃম্ভণমাত্রেই কালের কলন করে থাকেন।

এইবার, আচার্য অভিনব গুপ্ত ব্যাখ্যা করছেন, দেবী কীভাবে এইসকল কলন করেন—

ক্ষেপ, জ্ঞান, সংখ্যান, গতি ও নাদ-এই পঞ্চকে কলন করলেই কালের কলন হয়। নিজেকে ভেদ করা অর্থাৎ আত্মবোধ নষ্ট করাই ক্ষেপ, আর যিনি নষ্ট করছেন, সেই ভেদি অর্থাৎ বৃহত্তর আমি সত্তার জ্ঞানই বিকল্প বলে কথিত, বিকল্পকে জানাই জ্ঞান। এই বিকল্প জ্ঞানের অতিরিক্ত আর কিছুই নেই, এমনটি জেনে ভেদ করাই, অর্থাৎ অপর, পরভাব আদি পরতন্ত্রের সমস্ত কিছুর সমস্তত্বকে উচ্ছেদ করাই সংখ্যান। এইরূপে, একক স্বরূপেই আরোহণ করার নাম হয়— গতি; এবং এই গতির প্রতিবিম্বরূপে আত্মাতেই সবকিছুর বিলোপ করে নিজেতেই পরামর্শ করার নাম— নাদ।

এই পঞ্চপ্রকারে কলন যিনি করেন, সেই পরা দেবীই কালী তথা কালসঙ্কর্ষিণী নামে কথিত।

তন্ত্রালোকের কালী বস্তুত, সাধকের স্বরূপ সত্তা। সাধক নিজের ব্যষ্টিসত্তার কলন করে ক্রমে ক্রমে ব্যুত্থিত হয়ে সমষ্টি ঈশ্বরসত্তা তথা মহাকাল সত্তা প্রাপ্ত হয়ে, সেই মহাকালসত্তাকেও লুপ্ত করে, এক কালীরূপেই বিরাজ করে থাকে।

আর এইভাবেই, বেদান্তের ‘অয়মাত্মা ব্রহ্ম’ (অর্থাৎ আমার আত্মাই ব্রহ্ম) তত্ত্বই ‘সাধকো ধীরঃ কালীরূপো হি বর্ষতঃ১’ (অর্থাৎ কালী সাধনায় ধৈর্যশীল সাধক বর্ষমধ্যে কালী হয়ে ওঠে)— রূপে তন্ত্রে প্রকাশিত হচ্ছে।

এর মধ্যে কালীর কালকে কর্ষণ করার তত্ত্ব যে শ্রূতিশাস্ত্রে পূর্ব থেকেই উপস্থিত, তার ইঙ্গিত অনায়াসেই পাওয়া যায়।

কাব্যকণ্ঠ গণপতি মুনির মতে— ‘কাল এব স্ত্রীলিঙ্গেন কাল্যুচ্যতে’ (মহাবিদ্যাসূত্র ১.৯)

অর্থাৎ কালেরই স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ কালী বলে কথিত। যিনি কাল, তিনিই কালী।

আর এই কথা জয়দ্রথ যামলেও প্রতিধ্বণিত হয়—

কালসঙ্কর্ষণো ভীমো যোগসিদ্ধিপ্রদায়কঃ।

তস্যোৎসঙ্গগতাং দেবীং কালসঙ্কর্ষণীমুমাম্।। (৫১.৪৭)

কালসঙ্কর্ষণ নামে যে ভীম (শিব) যোগসিদ্ধি প্রদান করেন, তাঁরই সঙ্গগতা দেবী হলেন কালসঙ্কর্ষিণী উমা।

আর তাই, কাল ও কালী অপৃথক, কালের ক্রিয়াশক্তিই কালী, গণপতি মুনির মতে— ‘মহাকালস্য নিত্য তাণ্ডবস্য বিভূতাতঃ কালী নাতিরিচ্যতে’ (মহাবিদ্যাসূত্র ১.১৪)। অর্থাৎ মহাকালের নিত্য তাণ্ডবের বিভূতিই কালী। এই নিত্য তাণ্ডবই কালের তরঙ্গ, যাঁকে যোগমার্গে অধিগত করেই সাধক কালীত্ব প্রাপ্ত হয়।

কালী তত্ত্বের এই পর্যালোচনা থেকে আমরা অনায়াসেই বুঝতে পারি যে, বেদের যাবতীয় কালী সূত্র, কালবাচক সূক্ত মন্ত্রগুলি থেকেই প্রাপ্ত করা যাবে।

অথর্ব বেদের কালসূক্তে এই কালীতত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে এইরূপে—

কালো ভূতিমসৃজত কালে তপতি সূর্যঃ।

কালে হ বিশ্বা ভূতানি কালে চক্ষুর্বি পশ্যতি।।

কালে মনঃ কালে প্রাণঃ কালে নাম সমাহিতম্।

কালেন সর্বা নন্দন্ত্যাগতেন প্রজা ইমাঃ।।

কালে তপঃ কালে জ্যেষ্ঠং কালে ব্রহ্ম সমাহিতম্।

কালো হ সর্বস্যেশ্বরো যঃ পিতাসীৎ প্রজাপতেঃ।। (২৯.৬.৮.৬-৮)

অর্থাৎ কাল হতেই ভূতসমূহের সৃষ্টি, কালের শক্তিতেই সূর্যের উত্তাপ, কালের মধ্যেই সমগ্র বিশ্বভূত বিরাজ করে, কালের দ্বারাই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দর্শন (উপভোগাদি) করে। কালেই মন স্থিত, কালেই প্রাণ স্থিত, কালেই নাম (চরাচরের সংজ্ঞা বা অস্তিত্ত্ব) সমূহ সমাহিত। কালের দ্বারাই যাবতীয় নন্দন (সুখ-দুঃখরূপ ঋতুবৈচিত্র্য) আগত হয়ে প্রজাগণকে নন্দিত করে রাখে (অর্থাৎ আসক্ত রাখে)। কালই তপস্যা, কালই জ্যেষ্ঠ (সবার আদি), কালেই ব্রহ্ম স্থিত। কালের মধ্যেই সমস্ত ঈশ্বরপদাধিকারী বিরাজ করেন, সর্বোপরি স্বয়ং জগৎপিতা প্রজাপতিও কালেই অবস্থিত।

কালকে অতিক্রম করে কিছুই নেই, এমনকী বেদের ব্রহ্মতত্ত্বের প্রকাশও কালাশ্রিত। বৃহদারণ্যক-এ আমরা দেখি যে, ব্রহ্ম পূর্বে নিজেকে ব্রহ্মরূপে জানতেন না। যখন জানলেন, তখনই তিনি ব্রহ্ম হলেন (১.৪.৪৬-৪৭)।

এই যে পূর্বে নিজের ব্রহ্মত্ব না জানে, ও পরে জানা-র দ্বারা ব্রহ্ম পূর্বাপর সম্বন্ধযুক্ত কালের অধীন হন। কালকে অতিক্রম করে ব্রহ্মও বিরাজ করতে পারেন না। আর তাই কালই শ্বাশ্বত। আর শ্বাশ্বতত্বকে প্রমাণ করেই কালকে কালী রূপে ব্যাখ্যা করেছে তন্ত্র—

‘পঞ্চশূন্যে স্থিতা তারা সর্বান্তে কালিকা স্থিতা।’ (তারারহস্য ১.২৭)

অর্থাৎ পঞ্চশূন্যে (পঞ্চকৃত্যময় পঞ্চচিত্তভূমিতে) তারা বিরাজ করেন, কিন্তু সমস্ত কিছুর পরপারে এক কালীই বিরাজ করেন।

এখানে তারা অর্থে ব্রহ্ম, এবং কালী অর্থে সেই বেদোক্ত কালই কীর্তিত হয়েছেন। সর্বোল্লাস তন্ত্রে সর্বানন্দ ঠাকুরও বলেছেন—

মহাকালী সমাখ্যা সা মহাকালঃ সদাশিবঃ।

মহাকালী প্রলীনোৎত্র মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ।।

মহাকাল প্রলীনাত্র মহাকালী প্রকীর্তিতা।

বিদ্যাবিদ্যোভয়োরেকা ভাবাতীতা মহেশ্বরী।। (৩.১২-১৩)

অর্থাৎ মহাকালী শক্তি এবং মহাকাল সদাশিব। মহাকালী প্রলীন (অপ্রকটিত) হলে মহাকাল বলে কীর্তিত হন, আর মহাকাল প্রলীন হলে মহাকালী বলে কীর্তিত হন। এই বিদ্যা (মহাকাল) ও অবিদ্যা (মহাকালী) রূপে এক ভাবাতীতা মহেশ্বরী (কালী)-ই বিরাজ করেন।

কাল ও কালী একই দেবতা। কালাভিন্না কালসঙ্কলনী এই কালীই তাই কালীকুলীয় শাক্তের পরমারাধ্যা।

তবে বেদে শুধু কালরূপেই নয়, নির্ঋতি রূপেও কালীর পরতত্ত্ব কীর্তিত হয়েছে। যথা—

অসুন্বন্তমযজমানমিচ্ছ স্তেনস্যেত্যামন্বিহি তস্করস্য।

অন্যমস্মদিচ্ছ সা ত ইত্যা নমো দেবি নির্ঋতে তুভ্যমস্তু।।

অর্থাৎ হে নির্ঋতি দেবী, যারা অযজমান (অর্থাৎ যজ্ঞ করে না) অসুয়াযুক্ত, তাদের গ্রহণ করো, গুপ্ত ও ব্যক্ত সকল প্রকার তস্করদের পশ্চাদ্ধাবন করো। যজ্ঞবানদের ত্যাগ করে, সকলকেই গ্রহণ করো, তোমায় প্রণাম করি!

নমঃ সু তে নির্ঋতে তগ্মতেজোহয়স্ময়ং বি চৃতা বন্ধমেতম্।

যমেন ত্বং যম্যা সংবিদানোত্তমে নাকে আধি রোহয়ৈনম্।।

হে দুঃসহতেজময়ী নির্ঋতি, তোমাকে বারম্বার প্রণাম করি! এই লৌহপাশরূপ জন্মমৃত্যুময় বন্ধন ছিন্ন করো, অগ্নি ও পৃথিবীর সঙ্গে সম্মিলিতা হয়ে (অর্থাৎ এই বেদিস্থ যজ্ঞাগ্নিতে আগমন করে) দুঃখরহিত উত্তম স্বর্গে এই যজমানকে স্থাপন করো!

যস্যাস্তে ঘোর আসঞ্জুহোম্যেষাং বন্ধানামবসর্জনায়।

যাং ত্বা জনো ভূমিরিতি প্রমন্দতে নির্ঋতিং ত্বাহহং পরিবেদ বিশ্বতঃ।।

হে ঘোররূপা নির্ঋতি, তোমার মুখে আমি আহুতি প্রদান করি, তা যজমানের স্বর্গমার্গের বিঘ্নরূপ পাপকে দূর করুক। লোকে তোমাকে ভূমিরূপে (অর্থাৎ প্রকৃতি রূপে) বন্দনা করলেও, আমি কিন্তু তোমাকে সর্বতোভাবে নির্ঋতি বলেই জানি (অর্থাৎ যিনি ঋতমার্গের পরপারে)।

যং তে দেবী নির্ঋতিরাববন্ধ পাশং গ্রীবাস্ববিচৃত্যন্।

তং তে বি ষ্যাম্যায়ুষো ন মধ্যাদথৈতং পিতৃমদ্ভিঃ প্রসূতঃ।

নমো ভূত্যৈ যেদং চকার।। (শুক্ল যজুঃ ১২.৬২-৬৫)

হে যজমান, দেবী নির্ঋতি তোমার গ্রীবায় যে পাশবন্ধন করেছিলেন, আমি তা এখন এই মন্ত্রবলে অগ্নিকার্যের মাধ্যমে তা থেকে তোমাকে মুক্ত করছি, তুমি সেই নির্ঋতির অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে এই অন্ন ভক্ষণ করো (অর্থাৎ জগতের আনন্দ আহরণ করো), যে দেবী এইরূপ কার্য করে থাকেন, সেই ভূতিদাকে প্রণাম করি।

শুক্লযজুর্বেদের এই নির্ঋতি স্তুতি, পক্ষান্তরে মহাকালীরই স্তুতি। মহাকালী ঘোরা, দুঃসহতেজস্বতী, তথা শত্রুবিমর্দিনী! তিনি দুষ্টের নাশ করেন ও শিষ্ট পালন করে। লোকে তাঁকে প্রকৃতিদেবী বলে ভাবলেও, বস্তুত তিনি প্রকৃতিরও পারে, পরাশক্তি! তিনি মায়ার বন্ধনে যজমান, এবং অযজমান, উভয়কেই বেঁধে রাখেন। কিন্তু যজ্ঞকর্মের সম্পাদনের দ্বারা সেই মহাকালীর পাশ মুক্ত হয়ে যজমান উত্তম স্বর্গাদি ভুবনের অন্ন গ্রহণ করে আনন্দ পায়, আর অযজমান, অযজ্ঞের কারণে পতিত হয়— বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এক এই নির্ঋতি দেবীই, মায়ার বন্ধনকারিণী, আবার মায়ামুক্তকারিণী! আর তাই তিনি, বিশ্বভূতিদা, অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব যাঁর দ্বারা প্রকাশিত হয়।

তবে, বেদের নির্ঋতি দেবী হলেও, বেদোত্তর সনাতন শাস্ত্রে নির্ঋতিকে রাক্ষসদের পুরুষ দেবতা বলেই বিকশিত হতে দেখা যাচ্ছে। যদিও, এই রাক্ষসরাজ নির্ঋতি ও বেদের মায়াপাশহস্তা নির্ঋতি যে কাল ও কালীরই মূর্তিভেদ, তা বেদবেত্তা আচার্যগণ স্বীকার করেছেন। ‘মধ্বমন্ত্ররত্নাকর’ গ্রন্থে মধ্বাচার্য কালীর পতিরূপে নৈর্ঋত দেবতার উল্লেখ করেছেন। যথা—

অভয়াসিধরো নীলো নির্ঋতির্নরবাহনঃ।

ঊর্দ্ধকেশো বিরূপাক্ষঃ করালঃ কালিকাপ্রিয়ঃ।।

অর্থাৎ অভয় ও খড়্গ ধারণকরে নীলবর্ণ নির্ঋতি নরবাহনে আসীন। তাঁর কেশসমূহ ঊর্ধ্ব, তিনি বিরূপ চক্ষুযুক্ত, করালবদন, তিনি কালিকার প্রিয়।

এই কালিকার প্রিয় অর্থাৎ পতি নির্ঋতি মূলত মহাকালই। নির্ঋতি ও মহাকাল উভয়েরই বীজমন্ত্রাক্ষর— ‘ক্ষ’ এবং উভয়েই মনুষ্যপ্রেতবাহন তথা শ্মশানচারী। আর তাই এই কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, বেদের নিঃঋতি তত্ত্বই কালতত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে কালোপাসনা তথা কালী উপাসনার সূচনা ঘটায়।

আবার, বৌদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে সেই নিঃঋতি-কালী-কাল তত্ত্বই বিকশিত হয়ে অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কালচক্রযানের সূচনা করছে; যেখানে কাল ও কালী একাকার হয়ে এক অভিনব দার্শনিক ভাব আন্দোলনের প্রসার ঘটায়। আর সেই ভাব আন্দোলনের প্রভাব প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ‘কালী কুল’ নামক সম্প্রদায়ের সূচনা করে, যা আজও বিদ্যমান ও সুচর্চিত।

বৃহতী সরস্বতী তারা

‘পঞ্চশূন্যে স্থিতা তারা সর্বান্তে কালিকা স্থিতা।’ (তারারহস্য ১.২৭)

অর্থাৎ পঞ্চশূন্যে তারা বিরাজ করেন, কিন্তু সমস্ত কিছুর পরপারে এক কালীই বিরাজ করেন।

এই পঞ্চশূন্য হলো পঞ্চকৃত্যভূমি-সৃষ্টিময় ব্রহ্মা, স্থিতিময় বিষ্ণু, সংহারময় রুদ্র, তিরোধানময় ঈশ্বর এবং অনুগ্রহময় সদাশিব।

এই পঞ্চদেবতাই আবার প্রণবের পঞ্চাক্ষরের অধিপতি— অকার ব্রহ্মা, উকার বিষ্ণু, মকার রুদ্র, বিন্দু ঈশ্বর এবং অর্দ্ধমাত্রা সদাশিব।

এই পঞ্চাক্ষর প্রণব ত্রাণকারী শব্দব্রহ্ম বলে, এঁকে ‘তার’ বলে। আর এই তার-এর শক্তিই হলেন— ‘তারা’।

কাব্যকণ্ঠ গণপতি মুনির মতে— তার ইতি প্রণবস্য প্রসিদ্ধং নাম। তার এব স্ত্রীলিঙ্গেন তারোচ্যতে। (মহাবিদ্যা সূত্র ২.৬-৭)

অর্থাৎ প্রণবের প্রসিদ্ধ একটি নাম হল— তার। সেই তারের স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দই তারা।

গণপতিমুনির মতে— ‘শব্দশক্তিস্তারা মধ্যমা ত্বয়ি দৈবতম্’ (মহাবিদ্যা সূত্র ২.৩)

অর্থাৎ শব্দশক্তি রূপে তারা মধ্যমা বাকের দেবতা।

এই মধ্যমা বাক্ গুরুত্বপূর্ণ। সায়নাচার্যের মতে বৈদিক বাক্ তিন প্রকার— ইলা, সরস্বতী ও ভারতী। এর মধ্যে, ভারতী স্বর্গীয়া বাক্, সরস্বতী মধ্যমা বা আকাশস্থ বাক্ এবং ইলা পার্থিব বাক্।

সরস্বতী নাম্নী মাধ্যমিকা বাক্ বেদে বৃহতী ও উর্বশী নামেও কথিত। যথা—

অভি ন ইলা যূথস্য মাতা স্মন্নদীভিরূর্বশী বা গৃণাতু।

উর্বশী বা বৃহদ্দিবা গৃণানাভ্যূর্ণ্বানা প্রবৃথস্যায়োঃ।। (ঋক্ ৫.৪১.১৯)

হে গোমাতা ইলা উর্বশী, সমস্ত নদীর সঙ্গে আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও! হে মহাদেবী (বৃহদ্দিবা) উর্বশী, আমাদের যজ্ঞকে প্রশংসা করো, যজমানকে নিজ দীপ্তিতে আবৃত করে আগমন করো!

উক্ত সূক্তে যে বৃহদ্দিবা উর্বসীর কথা আমরা পাই, তিনি সরস্বতী। পৌরাণিক উর্বশী যেমন মেষপ্রিয়া, বেদের সরস্বতীও তেমনই মেষবলিপ্রিয়া। জথা— মেষং সরস্বত্যৈ স্বাহা (শুক্ল যজুঃ ২১.৪০)।

এই সরস্বতীই বৃহতী। যথা— সরস্বত্যৈ বৃহত্যৈ স্বাহা (কৃষ্ণ যজুঃ ৭.৩.১৫)।

কাব্যকণ্ঠ গণপতি মুনির মতে, এই মধ্যমা বাক্ সরস্বতীই তারা। যথা—

ভৈরবী পরাবাক্। তারা পশ্যন্তী। মাতঙ্গী বৈখরী। তাভী রুদ্র-ব্রহ্মণস্পত্যগ্নীনামল্পো ভেদো ব্যাখ্যাতঃ। (৮.১৪)

অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে ভৈরবী পরা, তারা পশ্যন্তী, এবং মাতঙ্গী বৈখরী। এঁদেরই অল্প নামান্তর (অর্থাৎ পুরুষ নাম) ক্রমশ রুদ্র, ব্রহ্মণস্পতি এবং অগ্নি।

মধ্যমা বাক্ অর্থাৎ পশ্যন্তীই তারা। যথা— তাং পশ্যন্তীমাহুঃ (মহাবিদ্যা সূত্র ২.৫)।

পশ্যন্তী, মধ্যমা তথা উর্বশী নামক বাক্শক্তি বৃহতী বলে কথিত। পরব্রহ্ম এই বৃহতীর অধীশ্বর রূপে, বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতি নামেও পরিচিত। এই বৃহস্পতি-ব্রহ্মণস্পতিই পুরুষরূপে গণপতি, স্ত্রীরূপে তারা। বিনায়ক তন্ত্রে তাই বলছে—

চতুর্বিধজগদ্রূপা বুদ্ধি মায়া বৃহন্ময়ী।

তৎপতিঃ পঞ্চমো বিন্দুঃ বৃহস্পতিরুদীরিতঃ।।

চতুর্বিধজগদ্রূপবৃহত্যাং পতিতং পরম্।

প্রতিবিম্বং পঞ্চমস্য বৃহত্যাসঙ্গতং পরম্।।

বৃহস্পতিরিতি প্রোক্তং তত্ত্বানাং গুরুরূপিণী।

বুদ্ধিতত্ত্বময়ী তস্মাৎ বুদ্ধিতত্ত্বাধিদেবতা।।

বৃহস্পতিরন্যতত্ত্ব দেবানাং গুরুরুচ্যতে।

অস্মিন্মন্ত্রে তু শব্দার্থ সত্তয়া ব্রহ্মণস্পতিঃ।।

অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়— এই চতুর্বিধ জগৎরূপে প্রকাশিত বুদ্ধিকে বৃহতী বলা হয়। আবার, সত্ত্ব, রজঃ, তমো এবং ত্রিগুণাতীত— এই চার প্রকার স্বরূপে মায়াও বৃহতী নামে ভূষিতা। এছাড়া, স্থূল, সূক্ষ্ম, সম এবং নাদাত্মক এই জগৎ নিজেও চতুর্বিধ। এই চতুর্বিধ সমস্ত তত্ত্বে প্রতিবিম্বিত যে বৃহৎ পঞ্চমতত্ত্ব সমস্ত তত্ত্বের গুরুরূপে অবস্থান করেন, তাঁকেই বৃহস্পতি বলা হয়। এছাড়া বুদ্ধিতত্ত্বময়ী বৃহতীর অধিদেবতা রূপে ইনিই বুদ্ধিপতি আবার, বৃহতী অর্থে দেবতা বোঝায় বলে, সেই দেবতাদের গুরুরূপে তিনি বৃহস্পতি। ব্রহ্মণস্পতি সূক্ত মন্ত্রের সত্তা তাই ব্রহ্মণস্পতির।

কাব্যকণ্ঠ গণপতি মুনি এই বৃহস্পতি ব্রহ্মণস্পতিকেই গণপতি বলেছেন নিজের ব্রহ্মণস্পতি সূক্ত ভাষ্যের “দেবাশ্চিত্তে অসুর্য…” সূক্তের ব্যাখ্যায়। যথা—

“বৃহস্পতে বৃহতঃ শব্দব্রহ্মণঃ প্রভো।…” “দেবী দেবস্য রোদসী জনিত্রী বৃহস্পতিং বাবৃধতুর্মহিত্বা।।” (৭.৯৭.৮) ইতি বৃহস্পতের্দ্যাবা-পৃথিব্যোঃ পুত্রত্বোক্তির্ন সঙ্গচ্ছতে। এতেন গণপতের্দ্বৈমাতুরত্বং ব্যাখ্যাতম্। এবং বৃহস্পতিরক্ষরদেবতেতি সিদ্ধম্। তস্মাদ্ ব্রহ্মণস্পতিরক্ষরদেবতা।”

অর্থাৎ বৃহস্পতি শব্দের বৃহৎ কথার অর্থ ব্রহ্ম। “দেবী দেবস্য রোদসী জনিত্রী বৃহস্পতিং বাবৃধতুর্মহিত্বা।।” (৭.৯৭.৮) ইতি বেদবাক্যের দ্বারা বৃহস্পতি দ্যাবা ও পৃথিবী নামক দুই দেবীর পুত্র বলে পরিচিত হচ্ছেন। এর দ্বারা গণপতির দ্বৈমাতুর অর্থাৎ দুই মাতার কথারও ব্যাখ্যা হয়। আর তাই, বৃহস্পতি অক্ষরের দেবতা বলে প্রমাণিত হন (কারণ আকাশ তত্ত্ব শব্দ তন্মাত্রের আশ্রয়স্থল)। আর তাই ইনিই সেই অক্ষরদেবতা, ব্রহ্মণস্পতি।

বেদের এই ব্রহ্মণস্পতি-বৃহস্পতিই তান্ত্রিকের গণপতি, সে-কথাও গণপতি মুনি বলেছেন। যথা— “ব্রহ্মণস্পতিরেব তান্ত্রিকো গণপতিঃ-অস্তি তন্ত্রেষু পুরাণেষু কাব্যেষু চ প্রসিদ্ধো গণপতির্নাম দেবঃ। তস্য চাবাহনাদৌ স্মার্তৈর্গণানাং ত্বেত্যেষ মন্ত্রো বিনিযুজ্যতে।”

অর্থাৎ এই ব্রহ্মণস্পতিই তান্ত্রিকের গণপতি। তন্ত্রে, পুরাণে, তথা কাব্যে প্রসিদ্ধ যে গণপতি নামের দেবতা, তাঁর আবাহনাদি পূজাকার্যে স্মার্ত পন্থায় এই ‘গণানাং ত্বা’ মন্ত্রের বিনিয়োগ হয়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এই বেদের বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতির গণপতিত্বে তারা কীভাবে শ্রুতিসিদ্ধ হন?

বস্তুত, তারা বৃহস্পতির শক্তিরূপেই অর্থাৎ গণপতির সঙ্গে অভিন্না বলেই বেদের বৃহস্পতি গণপতিতে তারাও শ্রুতিসিদ্ধা হন। বেদে ব্রহ্মণস্পতি-বৃহস্পতি-গণপতি সদৈব নিজের শক্তির সঙ্গেই আহুত হয়েছেন যজ্ঞস্থলে। কখনো সুনৃতা নামে তিনি ব্রহ্মণস্পতির সঙ্গে আহ্বনীয়া (ঋক্ ১.৮০.৩), কখনো বা অম্বা নামে তিনি গণপতির সঙ্গে সম্মিলিতা রূপে চিন্তনীয়া (শুক্ল যজুঃ ২৩.১৮-১৯)।

বেদের শব্দসমূহও ‘বৃহতী’ বা ‘ব্রহ্ম’ বলে কথিত। শব্দশক্তিই যেহেতু তারা, তাই শব্দাধিষ্ঠাতৃদেবীরূপে বেদোক্ত সরস্বতীই তন্ত্রের তারার পূর্বরূপ বলে নির্ধারিত হন। মেরু তন্ত্রানুসারে এই সরস্বতী নাম্নী তারা, অর্থাৎ নীলসরস্বতী, সদৈব বৈদিক মার্গে আরাধ্যা। যথা— আনুষ্টুভাশ্চ যে শক্তিমন্ত্রা নীলসরস্বতী। কল্পোক্তা বৈদিকী বিপ্রৈর্দেয়া বিন্ধ্যনিবাসিনী।। (মেরু ১.৯৮)

অর্থাৎ অনুষ্টুপ শক্তিমন্ত্র যথা নীলসরস্বতী, বিন্ধ্যবাসিনী ইত্যাদি বৈদিকী কল্পে ব্রাহ্মণগণকে প্রদত্ত হবে।

আনুষ্টুপ নীলসরস্বতীই বিদ্যারাজ্ঞী বা মহাসরস্বতী নামে কথিত (মেরু ২৩.৬৭-৭১)। এই মন্ত্রটি তারা সাধনার সর্বোচ্চস্তরের সাধনা। এই নীলসরস্বতীই যে তারাদি মহাবিদ্যার উৎস তা বিনায়ক তন্ত্রোক্ত উচ্ছিষ্টগণেশ হৃদয়ে কথিত হয়েছে। যথা—

যস্য শক্তির্নীলবাণী শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী।

তারাদিবহুভেদাঢ্যা তস্যাস্তে পতয়ে নমঃ।।

অর্থাৎ যাঁর শক্তি নীলসরস্বতী স্বয়ং শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী, যিনি তারাদি বহু মূর্তিতে বিভক্তা, সেই নীলবাণীর পতি উচ্ছিষ্টগণেশকে প্রণাম করি।

তারা মহাবিদ্যার উপাসনাতে এই নীলসরস্বতী উপাসনাই তারা মহাবিদ্যার বৈদিক সূত্রকে বহন করছে। কাব্যকণ্ঠ গণপতি মুনির মতে ‘শব্দশক্তি’ তারা, গাণপত্যের ‘শব্দব্রাহ্মী’ নীলসরস্বতী রূপে ব্রহ্মণস্পতি-বৃহস্পতি-গণপতির সঙ্গে অভিন্নকায়া শক্তি হয়ে বিরাজ করছেন বৈদিক শাস্ত্রে।

কিন্তু কালের আবর্তে, বেদবিহিত সরস্বতী উপাসনা ক্রমশ ক্ষীয়মান হলে, বৌদ্ধ মার্গের দার্শনিক ধ্যানধারণার মাধ্যমেই এই সরস্বতী উপাসনার পুনরুত্থান ঘটতে থাকে। বৌদ্ধ মার্গে বোধি মন্ত্র সাধনা বা প্রজ্ঞাপারমিতা সাধনা সেই সারস্বৎ সাধনারই উত্তরসূরী, যার অন্যতম প্রধান একটি শাখা হলো ‘মহাচীনতারা’ সাধনা।

ত্রিপুরবাসিনী ঊষা

তন্ত্রাণাং সারঃ। (৩.৫০), কাব্যকণ্ঠ গণপতি মুনি ঠিক এই কথাটিই বলেছেন ষোড়শী মহাবিদ্যা প্রসঙ্গে, যে এই মহাবিদ্যা তন্ত্রের সার। কিন্তু কে এই মহাবিদ্যা? ষোড়শীর অজস্র নাম, তবে তার মধ্যে ষোড়শী এবং ত্রিপুরসুন্দরী নামই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কাব্যকণ্ঠ গণপতি মুনি ষোড়শীর উৎসরূপে ‘ত্রিপুর’ কথাটিতে জোর দিয়েছেন। তিনি বলছেন— …গগনং প্রথমং পুরম্। সূর্যমণ্ডলং দ্বিতীয়ম্। হৃদয়ং তৃতীয়ম্। (মহাবিদ্যা সূত্র ৩.৩১-৩৩)

অর্থাৎ আকাশই প্রথম পুর, সূর্য দ্বিতীয়, হৃদয় হল তৃতীয়।

এটি একটি মত। গণপতি মুনি আর-একটি মত প্রদান করছেন যে, সূর্য প্রথম পুর, চন্দ্র দ্বিতীয় পুর, এবং তৃতীয় হল অগ্নি (মহাবিদ্যা সূত্র ৩.২৬-২৮)।

এক কথায়, একই দেবী যখন তিন পুরে বিহার করছেন, তখন তিনিই ত্রিপুরসুন্দরী। ত্রিপুরসুন্দরীর তাই তিনরূপ— প্রাতঃকালে বাগভবেশ্বরী, মধ্যাহ্নকালে কামেশ্বরী ও সায়ংকালে শক্তীশ্বরী (সৌভাগ্যরত্নাকরঃ সন্ধ্যা প্রকরণ)।

আর বেদে একজনই দেবী এই ত্রিপুরার সঙ্গে সম্পৃক্তা। আর তিনি হলেন— ঊষা।

ঊষা ত্রিরূপা— তিস্রঃ আজানী ঊষসঃ (ঋক্ ৩.১৭.৩) অর্থাৎ তিন রূপে প্রকাশিতা ঊষা।

সায়নাচার্য এই তিন ঊষার নাম বলেছেন— একাহ, আহীন ও সত্রগত। একাহ অর্থে, অহের (দিবসের) একভাগ অর্থাৎ প্রথম ভাগ। আহীন অর্থে অহ (দিবসে)-তে তল্লীন অর্থাৎ মধ্যাহ্ন আকাশের সূর্য। সত্রগত কথার অর্থ দুই প্রকার— সন্ধ্যার অস্তগত সূর্য অথবা যজ্ঞ (সত্র অর্থে যজ্ঞ হলে) স্থলে প্রকাশিতা।

এই স্বরূপ ত্রিপুরার তিন রূপেরই যেন সমার্থক। প্রাতঃকালে সূর্যের উদয়ের পূর্বেই উদিতা ও সূর্যোদয়ের পরই অস্তমিতা ঊষা, বাক্শক্তির উন্মেষকারিণী-সূনৃতা ঈরয়ন্তী (ঋক্ ১.১১৩.১২), অর্থাৎ বাগভবেশ্বরী।

এই ঊষার উদয় হলেই চরাচরের কর্মক্ষমতা প্রকাশ পায়, সকলকে কাম্যকর্মে রত করেন (ঋক্ ১.১১৩.৬)। আর তাই, তিনিই প্রত্যেক দিনের হেতুরূপে কামেশ্বরী।

আবার, অস্তকালে প্রত্যূষারূপিণী ঊষা দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করে দিনে দিনে জীবের আয়ুক্ষয়কারিণী মৃত্যুরূপিণী- মর্তস্য দেবী জরন্ত্যায়ুঃ (ঋক্ ১.৯২.১০)। জীবনমৃত্যুর ভবচক্র সঞ্চালিকারূপে তিনিই শক্তীশ্বরী।

ঊষার এই ত্রিবিধ রূপ, ত্রিপুরসুন্দরীর বৈদিক উৎস বললে অত্যুক্তি হবে না। ললিতামাহাত্ম্যে আমরা দেখি যে, ত্রিপুরসুন্দরী ভণ্ডাসুর নাশের জন্য যোগিনী, নিত্যা, মাতৃকাদি পার্ষদদহ শ্রীচক্ররথে আরূঢ় হয়ে যুদ্ধ করেন। ঊষাও তেমনই সদৈব রথারূঢ়া, যোদ্ধারূপিণী, এবং বিবিধ মাতৃকাসেবিতা (ঋক্ ১.৯২.১-৩)।

ত্রিপুরসুন্দরী যেমন সদৈব যুবতী, ষোড়শবর্ষীয়া বলে ষোড়শী, ঊষাও তেমনই সদৈব যুবতী (ঋক্ ১.১১৩.৭)।

বেদের এই ঊষা সাধনাই কালান্তরে গায়ত্রী উপাসনায় পর্যবসিত হয়েছে। আর গণপতি মুনির মতে এই গায়ত্রী ও ষোড়শী একই— ‘আসূর্যেষা গায়ত্রী’ (মহাবিদ্যা সূত্র ৩.৪৬)।

এছাড়াও, ইন্দ্রের সর্বমঙ্গলকারী শক্তিকে স্পষ্টই ‘ষোড়শী’ বলা হয়েছে যজুর্বেদে। যথা— মহান্ ইন্দ্রো বজ্রবাহুঃ ষোড়শী শর্ম্ম যচ্ছতু। (কৃষ্ণ যজুঃ ১.৪.৪১); অর্থাৎ হে মহান বজ্রবাহু ষোড়শী ইন্দ্র, আমাদের মঙ্গলবিধান করো।

যজুর্বেদে ইন্দ্রকে বহুস্থলেই ষোড়শী বলা হয়েছে। যথা— উপযামগৃহীতোহসীন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিন এষ তে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা ষোড়শিনে। (শুক্ল যজুঃ ৮.৩৪)

অর্থাৎ উপযাম (সোম) পূর্ণ এই যোনিপাত্র হে ষোড়শিন ইন্দ্র, তোমাকে প্রদান করছি, এই ষোড়শিন ইন্দ্র, তুমি তা গ্রহণ করো।

কৃষ্ণ যজুর্বেদানুসারে (৬.৬.১১) ইন্দ্র ষোড়শী গ্রহরূপ যজ্ঞের দ্বারাই ষোড়শিন হয়েছেন। এই ষোড়শী গ্রহ— ‘ষোড়শী নাম যজ্ঞোহস্তি যদ্বাব ষোড়শং স্তোত্রং ষোড়শং শস্ত্রং ত তেন ষোড়শী তৎ ষোড়শিনঃ’ অর্থাৎ, ষোড়শী নামক যজ্ঞ ষোড়শ স্তোত্রযুক্ত, এর ষোড়শ প্রকার শস্ত্র (অর্থাৎ ষোড়শাক্ষর মন্ত্র), এই ষোড়শীকে ধারণকারীই ষোড়শিন।

উক্ত সূক্তমন্ত্রে আরও বলা হয়েছে— ‘বজ্রো বৈ ষোড়শী’— ষোড়শী যজ্ঞের প্রভাবে জাত বজ্রই ষোড়শী, আর ষোড়শীরূপ বজ্র দিয়েই ইন্দ্র বৃত্র হনন করেছেন— ‘ইন্দ্রো বৃত্রমহনৎ সাক্ষাদ্দেব বজ্রং’।

ললিতা মাহাত্ম্য তথা শ্রীবিদ্যা মন্ত্রক্রমাদি অনুসারেও ইন্দ্র ষোড়শীবিদ্যার উপাসক ছিলেন। ইন্দ্রোপাসিত পৃথক একটি ষোড়শী মন্ত্রের চর্চা আজও শাক্ত সমাজে সুপ্রচলিত।

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য ‘দেব্যাথর্বশীর্ষোপনিষদে’ ষোড়শী ত্রিপুরসুন্দরীর স্পষ্ট উল্লেখ মেলে। আর এই সকল শ্রুতিসিদ্ধান্ত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ষোড়শী ত্রিপুরসুন্দরী উপাসনা বিধি বৈদিক যুগে অজ্ঞাত ছিল না।

ভুবনস্য ধর্ত্রী

অথো বক্ষ্যে জগদ্ধাত্রীমধুনা ভুবনেশ্বরীং— এই কথাটি বলে শ্রীকৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ভুবনেশ্বরী মন্ত্র বলা শুরু করেন নিজের তন্ত্রসার গ্রন্থে। আর এই জগদ্ধাত্রী ভুবনেশ্বরীর তত্ত্ব বেদেই নিহিত। যথা—

ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী।

পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃংহ পৃথিবীং মা হিংসী।। (শুক্ল যজুঃ ১৩.১৮)

অর্থাৎ হে অদিতি, তুমিই এই ভূমণ্ডলের দেবী ভূমি, তুমি বিশ্বধাত্রী, বিশ্বভুবনের ধর্ত্রী। এই পৃথিবীকে তুমি ধারণ করো, এই পৃথিবীকে তুমি দৃঢ় করো এবং এই পৃথিবীকে তুমি নাশ কোরো না।

সুবিখ্যাত এই ভূমিমন্ত্রের মূলদেবী ভূমিরূপা অদিতিই ভুবনেশ্বরীর বৈদিক রূপ। অদিতি বেদের বহুস্থলেই বিশ্বভুবনের অধীশ্বরীরূপে বন্দিতা। অদিতির সুবিখ্যাত ঋক্মন্ত্রেও অদিতি বিশ্বমাতা—

অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।

বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাতর্মদিতির্জনিত্বম্।। (ঋক্ ১.৮৯.১০)

অর্থাৎ অদিতিই আকাশ, অদিতিই অন্তরিক্ষ, অদিতিই মাতা, তিনিই পিতা ও পুত্র। বিশ্বের যতো দেবতা, পঞ্চজনও (পঞ্চনদীর পাড়ের দেশ পাঞ্জাব) অদিতি, অদিতি জন্ম, এবং অদিতি জাত।

অদিতি সমস্ত দেবগণের, বিশেষকরে বেদের মুখ্য দেবতা ইন্দ্রের জননী। অথর্ববেদের তৃতীয় কাণ্ডের পঞ্চম অনুবাকের দ্বিতীয় সূক্তে আমরা দেখি, এই ইন্দ্রজননী অদিতি যেন গণেশজননী গৌরীরই প্রকাশ—

হস্তিবর্চসং প্রথমতাং বৃহদ্ যশো অদিত্যা যৎ তন্বঃ সম্বভূব।

তৎ সর্বে সমদুর্মহামেতদ্ বিশ্বে দেবা অদিতিঃ।।

অর্থাৎ অদিতির শরীর থেকে যে বৃহৎ (দেবতা বা মহৎ) যশ রূপী তেজীয়ান হস্তী প্রথমে সম্ভূত হন, বিশ্বব্যাপী সকল দেবতার প্রতি সমভাবাপন্না অদিতি আমাকে সেই তেজ প্রদান করুন।

অদিতির শরীর থেকে উৎপন্ন এই বৃহৎ যশস্বী-বর্চস্বী প্রথমজাত হস্তীর প্রসঙ্গ গৌরীর গাত্রমলজাত গণেশের কথাই স্মরণ করায়।

কাব্যকণ্ঠ গণপতি মুনির মতে, ‘অদিতি সর্বেষাং দেবানাং মাতা… তস্মাদ্ভুবনেশ্বরীয়মুচ্যতে’ (মহাবিদ্যা সূত্র ৪.৪০, ৪৭), অর্থাৎ অদিতিই সমস্ত দেবগণের মাতা, তিনিই ভুবনেশ্বরী বলে কথিত।

বেদোক্ত অদিতিই তাই তন্ত্রের ভুবনেশ্বরীর আদিরূপ, একথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করা যায়।

ইলা ভৈরবী

ভৈরবীকে ‘পরাবাগভৈরবী’ বলেছেন কাব্যকণ্ঠ গণপতিমুনি (মহাবিদ্যা সূত্র ৫.৪)। এছাড়াও এই ভৈরবীকে তিনি স্বাহা ও স্বধা-র সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন—

অস্যা এব দেবগণতৃপ্তিদং স্বাহেতি নাম। স্বধেতি চ পিতৃগণতৃপ্তিদম্।। (মহাবিদ্যা সূত্র ৫.২০-২১), অর্থাৎ দেবতাদের তৃপ্তিহেতু ভৈরবীই স্বাহা, এবং পিতৃগণের তৃপ্তিহেতু তিনি স্বধা।

বস্তুত, ভৈরবী হলেন মন্ত্রশক্তি। এই বিষয়ে শারদাতিলক তন্ত্রে বলা হয়েছে—

আশ্রিত্য বাগ্ভবভবাংশ্চতুরঃ পরাদীন্ ভাবান্পদেষু বিহিতান্সমুদীরয়ন্তীম্ ।

কণ্ঠাদিভিশ্ব করণৈঃ পরদেবতাং ত্বাং সম্বিন্ময়ীং হৃদি কদাপি ন বিস্মরামি ॥ (১২.৮৩)

অর্থাৎ যে পরদেবতা বাগ্ভব (কুণ্ডলিনী) হতে উৎপন্ন হয়ে পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী রূপে ক্রমশ মূলাধার, মণিপূর, কণ্ঠস্থান ও মুখ হতে প্রকাশিতা হন, ও অর্থময় বাক্য সকল উচ্চারণ করান, সেই সংবিন্ময়ী পরদেবতাকে আমি যেন কখনো না ভুলি।

উক্ত ভৈরব স্তবে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি যে, ভৈরবী হলেন বাক্শক্তি। এছাড়াও কাব্যকণ্ঠ গণপতি মুনির মতে, ভৈরবী স্বাহা ও স্বধা রূপে অগ্নি সম্বন্ধী দেবতা তথা দেবগণ ও পিতৃগণের তৃপ্তিবিধায়িনী অমৃতময়ী।

অতএব, বেদের যে দেবী ক্রমশঃ অগ্নি, বাক্শক্তি ও সকল দেবতার তৃপ্তিবিধায়িনী, সেই দেবীই দশমহাবিদ্যার পঞ্চমী ভৈরবী।

আর বেদের এহেন দেবী হলেন, এক ও অদ্বিতীয়া— ‘ইলা’।

ভৈরবী ও ইলার সম্পৃক্ততা তাঁদের বৈচিত্র্যময় মূর্তিবৈভবে। যেমন—

ইলা ত্রিরূপা- ইলা সরস্বতী মহী তিস্রো দেবীর্ময়োভুবঃ (১.১৩.৯)।

ভৈরবীও ত্রিরূপা— বাগভবকূটাত্মিকা, কামকূটাত্মিকা এবং শক্তিকূটাত্মিকা। এই কারণেই ভৈরবীর আর এক নাম ত্রিপুরভৈরবী। মূলাধারে তিনি বাগ্ভবা, অনাহতে কামেশ্বরী এবং আজ্ঞায় তিনি শক্তিরূপা।

ভৈরবী অন্নরূপ অমৃতদান করে ‘অন্নদা ভৈরবী’ নামেও পূজিতা হন। ইলাও, সরস্বতী ও ভারতীর সঙ্গে অপাং নপাৎ নামক অগ্নিকে অন্নপ্রদান করেন। যথা—

অস্মৈ তিস্রো অব্যথ্যায় নারীর্দেবায় দেবীর্দিধিষন্ত্যন্নম্।

কৃতা ইবোপ হি প্রসর্স্রে অপ্সু স পীযুষং ধয়তি পূর্বসূনাম্।। (২.৩৫.৫)

অর্থাৎ সেই তিন নারী (ইলা-সরস্বতী-মহী) ব্যথারহিত অপাং নপাৎ (জলোদ্ভূত অগ্নি বা জলশোষক সৌরতেজ)-এর জন্য অন্ন ধারণ করেন। তাঁরা জলমধ্যে উৎপন্ন পদার্থের ন্যায় প্রসারিত হন এবং সেই অপাং নপাৎ নামক দেবতা সর্বাগ্রে সেই জলোদ্ভূত পীযূষধারা পান করেন।

ইলা অগ্নিরূপী রুদ্রের পত্নীরূপা— নি ত্বা দধে বরেণ্যং দক্ষস্যেলা সহস্কৃত। অগ্নে সুদীতিমুশিজম্।। (ঋক্ ৩.২৭.১০)

অর্থাৎ হে সুদীপ্ত, উশিজ, বরেণ্য অগ্নি, তুমি দক্ষের কন্যা ইলাকে ধারণ করে আছ।

উক্ত বৈদিক সূক্তে আমরা দাক্ষ্যায়ণী সতীর সঙ্গে রুদ্রের বিবাহের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাই। বেদে অগ্নির বহুতর রূপ বর্ণিত, তার মধ্যে রুদ্র অন্যতম প্রধান একটি রূপ। রুদ্ররূপী অগ্নির পত্নীরূপে এই ইলা, দক্ষপুত্রী-রুদ্রাণী।

রুদ্রসংযুক্ত ভৈরবীর একটি মূর্তি ‘রুদ্রভৈরবী’ নামেও পরিচিত।

আবার, ঋক্বেদের ব্রহ্মণস্পতি সূক্তে সূনৃতা ও ইলাকে ব্রহ্মণস্পতির সঙ্গে আহ্বান করা হয়েছে। যথা—

“প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিঃ প্র দেব্যেতু সূনৃতা” (ঋক্ ১.৪০.৩) অর্থাৎ, ব্রহ্মণস্পতি আসুন, সূনৃতা দেবী আসুন; এবং “তস্মা ইল়াং সুবীরামা যজামহে সুপ্রতূর্তিমনেহসম্” অর্থাৎ আর তাই আমরা ইলার বন্দনা করি, যিনি নিজে সুবীরা হয়ে শত্রু হনন করলেও, তাঁকে কেউ হনন করতে পারে না। (ঋক্ ১.৪০.৪)

মেরু তন্ত্র মতে গণপতির পত্নীরূপে ভৈরবীর বহুমূর্তি বিরাজিতা। যথা—

প্রাগুক্তো যস্তু বিঘ্নেশো নাম্না ক্ষিপ্রপ্রসাদনঃ।

কালী চ যোগিনী তস্য শক্তির্বাগীশভৈরবী… চৈতন্যভৈরবীতূল্যং বিশেষোয়ং চ পূজনে।। (১৯.৪২০,৪২২)

অর্থাৎ পূর্বকথিত ক্ষিপ্রপ্রসাদন নামক বিঘ্নেশের যোগিনী হলেন কালী, শক্তি হলেন বাগীশভৈরবী। বাগীশভৈরবীর উপাসনা চৈতন্যভৈরবীর ন্যায়।

মেরু তন্ত্রের ১৮ ও ১৯ নং অধ্যায়ে বহুতর ভৈরবীর সঙ্গে গণপতির যুগলোপাসনার প্রমাণ মেলে, যা ব্রহ্মণস্পতির সুবীরা ইলার সঙ্গে উপাসিত হওয়ার বৈদিক সূত্র বহন করে।

এছাড়াও, ইলা বলতে মূলত যজ্ঞকুণ্ডকে বোঝায়। যজ্ঞভূমিতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেন মাতার গর্ভে পুত্রের সমান। তাই অগ্নিকে ‘ইলায়াঃপুত্রো’ বলেও সম্বোধন করা হয়েছে (ঋক্ ৩.২৯.৩)।

বেদে যজ্ঞকুণ্ডকে যোনিরূপেও কল্পনা করা হয়েছে (ছান্দোগ্য ৫.৮.১)। আর শাক্ত তন্ত্রে এই যোনিদেবী হলেন স্বয়ং ভৈরবী!

কালিকা পুরাণ মতে, ত্রিপুরভৈরবীই কামরূপবাসিনী কামাখ্যা—

মহামায়া মহাযোনির্বিশ্বযোনিঃ সদৈব তু।

সা পাতু ত্রিপুরা নিত্যং সুন্দরী ভৈরবী চ সা।। (৭৫.৪০)

অর্থাৎ মহামায়া, মহাযোনি, বিশ্বযোনি রূপে সদা যিনি বিরাজ করেন, সেই নিত্যা ত্রিপুরসুন্দরী ভৈরবী আমাকে রক্ষা করুন।

কালিকাপুরাণে কামাখ্যার যে ধ্যান প্রদত্ত হয়েছে, তাতেও বরদাভয় পুস্তকাক্ষমালাধারিণী ভৈরবী মূর্তিই বিবৃত হয়েছে। বস্তুত কামরূপের কামাখ্যা এই ভৈরবীই, আর ইলা নাম্নী বৈদিক দেবীও সেই যোনিরূপা দেবী।

সর্বোপরি, ইলা অর্থাৎ স্তুতি বা মন্ত্র, আর তাই অগ্নিকে ‘ইলস্পদে’ (ঋক্ ১.১২৮.১) অর্থাৎ ইলার (মন্ত্র) পদে ভূষিত, তথা ‘ঈলিত’ (ঋক্ ১.১৩.৪) অর্থাৎ স্তুত বলা হয়েছে।

ভৈরবী মন্ত্রশক্তি, বাক্শক্তি তথা চৈতন্যশক্তি— তাঁর দ্বারাই সকল দেবতা স্তুত, পূজিত ও তৃপ্ত হন। তিনিই ইলারূপে স্বাহা ও স্বধা হয়ে সকল দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশ্য হব্য ও কব্য বহন করেন। ইলার উপাসনার বিবর্তই তন্ত্রে ভৈরবীরূপে বিকসিত হয়েছে।

ছিন্নশীর্ষা গায়ত্রী

দশ মহাবিদ্যার মধ্যে ছিন্নমস্তা এক অনন্য স্থানাধিকারিণী। তিনি একইসঙ্গে বিস্ময় ও দিব্যতার অপূর্ব এক সম্মেলন! যদিও, ঐতিহাসিকদের অধিকাংশের মত এই যে, এই ছিন্নমস্তা উপাসনা হিন্দুদের একান্ত নিজস্ব নয়। এটির ব্যুৎপত্তি বৌদ্ধ তন্ত্রে বিশেষত হেবজ্রতন্ত্রে। কিন্তু, ঐতিহাসিকদের এই মতে কিছু অসম্পূর্ণতা আছে, তার কারণ বৌদ্ধ তন্ত্রেও যে ছিন্নমস্তা সাধনার কথা বলা হচ্ছে, তা বস্তুত শ্রৌত অশ্বমেধ যজ্ঞেরই তাত্ত্বিক রূপায়ণ মাত্র।

অশ্বমেধের মতো দুরূহ যজ্ঞকে বৈদিক কর্মকাণ্ডপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ ক্রমশ বাহ্য অনুষ্ঠান থেকে মানসযাগের রূপ দিতে শুরু করলে (বৃহদারণ্যক প্রথমোধ্যায়— প্রথম ও দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ), বৌদ্ধ তন্ত্রেও এই অশ্বমেধ যজ্ঞের ভাব ক্রমশ ত্রিকায়া-বজ্রযোগিনী ছিন্নমস্তা মহাবিদ্যার সাধনার রূপ নিয়ে বিকশিত হতে থাকে।

আর তাই, হলফ করে এই কথা বলাই যায় যে, বেদের সুবিখ্যাত অশ্বমেধ যজ্ঞ, বস্তুত এই ছিন্নমস্তা উপাসনারই শ্রৌত-স্মার্ত স্বরূপ।

কীভাবে?

তার জন্য আমাদের বুঝতে হবে ছিন্নমস্তার তিন প্রকার নামের তত্ত্বগত ব্যুৎপত্তিকে, যথা— ছিন্নমস্তা, বজ্র ও বৈরোচনী। এই তিন নামের মধ্যেই লুকিয়ে আছে, ছিন্নমস্তার বেদবেদ্যতা।

প্রথমেই আসা যাক ‘ছিন্নমস্তা’ প্রসঙ্গে।

বেদে, যজ্ঞ কর্মকেই ‘ছিন্নশীর্ষ’ বলা হয়। যথা— যজ্ঞস্য শিরোহচ্ছিদ্যত তে দেবা অশ্বিনা… (কৃষ্ণ যজুর্বেদ ৬.৪.৯)। অর্থাৎ, যজ্ঞের শির অশ্বিনীদ্বয় ছেদন করেন।

এরপর উক্ত সূক্তমন্ত্রে বলা হচ্ছে যে, এই যজ্ঞের শির অশ্বিনীর থেকে পলায়ন করতে শুরু করলে, অশ্বিনীদ্বয় তাঁকে বর প্রদানের মাধ্যমে শান্ত করতে উদ্যত হন। অশ্বিনীদ্বয়ের কাছে যজ্ঞশির বর লাভ করে যে, সে হোমকালে (অশ্বমেধ যজ্ঞকালে) পৃথক ভেষজ্য আহুতি লাভ করবে। বর প্রাপ্ত হয়ে, প্রসন্ন যজ্ঞশির অশ্বিনীদ্বয়ের কাছে স্থিতি লাভ করে। আর এইভাবে অশ্বমেধে পৃথকভাবে যজ্ঞশিরের উদ্দেশে হোম অনুষ্ঠিত হতে শুরু করে।

প্রাণতোষিণী তন্ত্রোদ্ধৃত নারদ পাঞ্চরাত্রানুসারে, দেবী শক্তি নিজের সখীদ্বয়ের পিপাসা নিবারণ করতে নিজের শিরোশ্ছেদ করেন, সেই থেকেই দেবী ছিন্নমস্তারূপিণী হন।

বেদের অশ্বিনী ক্রমশ দিবারাত্রি, ঊষা-প্রত্যুষা, শীত-গ্রীষ্ম ইত্যাদি বিবিধ দ্বন্দ্বের দ্যোতক। দ্বন্দ্বের কারণেই অদ্বয় যজ্ঞের শির ছেদিত হয়— অর্থাৎ পরতত্ত্ব বোধগম্য হয় না। এই দ্বন্দ্বকে দূরীভূত করে পরতত্ত্বের আস্বাদ করাও যায় না, কারণ দেহ যতোক্ষণ, দেহের দ্বৈত ধর্মও ততোক্ষণ। আর তাই, দ্বন্দ্বকে শান্ত করেই যজ্ঞশির অর্থাৎ পরমার্থের সন্ধান করতে হয়। আর এই কারণেই, অশ্বিনীর বরে যজ্ঞশির হোমাহুতি প্রাপ্ত হয়, ছিন্নমস্তাও স্বীয় সখীদ্বয়ের তৃপ্তিসাধন করে ছিন্নমস্তাত্ব অর্জন করেন।

এখন উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই যজ্ঞশির হোমের মুখ্য মন্ত্রই হল— ‘গায়ত্রী’।

গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারাই অশ্বমেধের প্রজ্জ্বলিত ছিন্নশীর্ষ অগ্নিতে প্রাণসঞ্চার করা হয়। যথা— গায়ত্রেণ পুরস্তাদুপ তিষ্ঠতে প্রাণমেবাস্মিন্দধাতি… (কৃষ্ণ যজুঃ ৫.৫.৮) অর্থাৎ গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞের পুর (শিরো) ভাগে উপস্থান করলে প্রাণ সঞ্চার হয়।

‘আত্মেষ্টকা উপস্থানে’ এই যজ্ঞশিরের উদ্দেশে গায়ত্রী মন্ত্রে আহুতি দানের রীতি আছে।

কৃষ্ণ যজুর্বেদে বলা হয়েছে যে, এই গায়ত্রীর মস্তক বষট্কার ছেদন করেছে, আর সেই গায়ত্রীর ছিন্ন কবন্ধ হতেই রক্ত ও জল নির্গত হয়েছে। যথা— বষট্কারো বৈ গায়ত্রিয়ৈ শিরোহচ্ছিনত্তস্যৈ রসঃ পরাহপতত্তম্ বৃহস্পতিরুপাগৃহ্নাৎ (২.১.৭)

অর্থাৎ, বষট্কার গায়ত্রীর মস্তক ছিন্ন করলে রস (জল) ও পর (রক্ত) নির্গত হয়, তা থেকে প্রথম যা উৎপন্ন হয়, বৃহস্পতি তা গ্রহণ করেন।

এরপর ক্রমশ গায়ত্রীর এই রসরক্ত গ্রহণ করেন দ্বিতীয়ে মিত্র ও বরুণ, তৃতীয়ে বিশ্বদেব, চতুর্থে পৃথিবীতে পতিত ধারাকে বৃহস্পতি ও রুদ্র গ্রহণ করেন।

ছিন্নমস্তার রূপকল্পেও, ও ডাকিনী তথা বর্ণিনী সহ দেবী নিজে এই রসরক্ত গ্রহণ করেন।

এছাড়াও, বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রধানতম উপকরণ স্রুকও এই ছিন্নমস্তা গায়ত্রী হতেই উদ্ভূত। যথা— বষট্কারো বৈ গায়ত্রিয়ৈ শিরোহচ্ছিনত্তস্যৈ রসঃ পরাহপতৎ স পৃথিবীং প্রাবিশৎ স খদিরোহভবদ্যস্য খাদিরঃ স্রুবো ভবতি… (কৃষ্ণ যজুঃ ৩.৫.৭)

অর্থাৎ বষট্কারের দ্বারা গায়ত্রীর শিরোশ্ছেদ হলে, গায়ত্রীর ছিন্ন কবন্ধ হতে যে রস ও রক্ত নির্গত হয়ে পৃথিবীতে পতিত হয়, তা থেকেই খদিরবৃক্ষের জন্ম হয়। সেই খদির বৃক্ষের কাষ্ঠ হতেই স্রুব নির্মাণ করা হয়।

এক ছিন্নমস্তা গায়ত্রীই যে শ্রৌতকর্মকাণ্ডের কেন্দ্রীয় উপাস্যা, তা এই শ্রুতিসিদ্ধান্তসমূহ থেকেই প্রমাণিত হয়।

এছাড়াও, গায়ত্রী ও ছিন্নমস্তার মধ্যে সাদৃশ্য বহুতর। যেমন— গায়ত্রী ত্রিরূপা (প্রাতে ব্রাহ্মী, মধ্যাহ্নে মাহেশ্বরী ও সায়াহ্নে বৈষ্ণবী), ছিন্নমস্তাও ত্রিতনুধারিণী (বর্ণিনী, ডাকিনী ও বৈরোচনী)। গায়ত্রী ছিন্নশীর্ষা, ছিন্নমস্তাও ছিন্নশীর্ষা। গায়ত্রী সৌরমণ্ডলবাসিনী, ছিন্নমস্তাও ‘ভাস্বন্মণ্ডলমধ্যস্থাং’২। গায়ত্রী সন্ধ্যাবাহিনী অর্থাৎ উদয়াস্ত কিংবা অস্তোদয় অথবা মধ্যাহ্ন— এই সন্ধিক্ষণেই বিহার করেন, তাই গায়ত্রী সন্ধ্যায় উপাসিতা হন। একইভাবে, ছিন্নমস্তাও মিথুনবাহিনী-বিপরীত রতিতে আসক্ত রতিমদনের উপর তিনি আসীনা (বৌদ্ধমতে, বজ্রবারাহী-বজ্রযোগিনীর পদতলে কালরাত্রি ও কালভৈরব থাকে। এটিও সেই সময়ের দ্যোতক)।

যজুর্বেদ মতে যে বষট্কার গায়ত্রীর মস্তক ছেদন করে, সেই বষট্কারই ‘বজ্র’। যথা-বষট্কারেণ বজ্রেণ… (কৃষ্ণ ৩.৫.৩)

বিষ্ণুর অতিক্রম মন্ত্রসূত্রে অগ্নি, ইন্দ্র ও বিশ্বদেবগণের মন্ত্রবলে যজ্ঞকারী কীভাবে ‘বষট্কার রূপী বজ্র’ দ্বারা শত্রু জয় করবেন, সে-মন্ত্রই উক্ত সূক্তে বিবৃত হয়েছে। বষট্কার মন্ত্রদ্বারাই যজ্ঞের বিঘ্নকারী যাবতীয় অপশক্তিকে যেমন দমন করা হয়, তেমনই যজ্ঞের দৈববিঘ্নসমূহকেও নাশ করতে এই বষট্কারকেই প্রয়োগ করা হয়।

এই বষট্কারই সেই বজ্র, যে শক্তিকে আশ্রয় করে ইন্দ্র বজ্রপাণি হয়েছেন।

ঋগ্বেদেও বলা হয়েছে যে, ইন্দ্র যজ্ঞের শিরোশ্ছেদ করেছেন। যথা— ত্বং মখস্য দোধতঃ শিরোহব ত্বচো ভরঃ। অগচ্ছঃ সোমিনো গৃহম্।। (১০.১৭১.২)

অর্থাৎ যজ্ঞ কম্পিত হলে, তুমি (ইন্দ্র) তাঁর মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে সোমাপ্লুত ইটগৃহে (যজ্ঞবেদিতে) গমন করলে।

যজ্ঞের উপস্থানকালে, বষট্কার মন্ত্রেই পূর্ণাহুতি দেওয়া হয়, তারই প্রতীকী উপস্থাপনা এই ইন্দ্র কর্তৃক জাজ্বল্যমান যজ্ঞাগ্নির শিরোশ্ছেদ, অর্থাৎ নির্বাবণ।

এছাড়াও, নমঃ, স্বাহা, বষট্, হূং, বৌষট্ ও ফট্-এই হলো মন্ত্রের ষড়ঙ্গ। এর মধ্যে, বষট্-কে শিখা মন্ত্র বলা হয়; শিখা অর্থাৎ, ব্রহ্মরন্ধ্রের তলদেশ, ঠিক যেখান থেকে সুষুম্নাকাণ্ডের সূচনা আর এই সুষুম্নার অন্তিমপ্রান্ত হল মূলাধারে, গুহ্যদেশের কিঞ্চিৎ উপরে।

তন্ত্রে এই সুষুম্নাকেই ছিন্নমস্তা বলা হয়েছে। কাব্যকণ্ঠ গণপতি মুনি বলেন— ইড়ৈব ডাকিনী। পিঙ্গলৈব বর্ণিনী। ছিন্নমস্তায়াঃ সুষুম্নায়াঃ… (মহাবিদ্যা সূত্র ৬.৩১-৩৩) অর্থাৎ ইড়া নাড়ী ডাকিনী, পিঙ্গলা নাড়ী বর্ণিনী এবং ছিন্নমস্তাই সুষুম্না।

বৌদ্ধতন্ত্রেও ললনা, রসনা ও অবধূতী নামে এই ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নাকে একত্রে ত্রিকায়াবজ্রযোগিনী ছিন্নমস্তাই বলা হয়। এই তিন দেবীর উল্লেখ খোদ বেদেও পাওয়া যায়— ইলা সরস্বতী মহী তিস্রো দেবীর্ময়োভুবঃ (ঋক্ ১.১৩.৯) অর্থাৎ ইলা, সরস্বতী ও মহী— এই তিন দেবী এই যজ্ঞে আগমন করুন।

এই তিন দেবী, ইলা, সরস্বতী ও মহী (স্থানান্তরে ভারতী) ক্রমশ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নারই দ্যোতক।

এই ত্রিনাড়ীর মধ্যে সুষুম্না ও মস্তিকের সংযোগস্থলকেই সনাতন শাস্ত্রে ‘শিখা’ বলা হয়। এই শিখা মন্ত্র বষট্কারের দ্বারা গায়ত্রীর শিরোশ্ছেদের যে প্রমাণ বেদে মেলে, তা বস্তুত, সুষুম্না ও মস্তিকের সংযোগ ছিন্ন করে, বিদেহ জীবন্মুক্তির তত্ত্ব প্রকাশ করে। একেই যোগশাস্ত্রে কপালভাতি যোগ বলে।

যেহেতু সুষুম্নাকাণ্ডে সঞ্চারিত বিদ্যুৎ শক্তিই আমাদের সমগ্র দেহকে সঞ্চালিত করে থাকে, তাই এই সুষুম্না ও তার মস্তিকের মাধ্যমে সমগ্র দেহে বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চারিত করার প্রসঙ্গেই, তাকে ‘বজ্র’ বলে অভিহিত করা হয়।

অপর দিকে, ছিন্নমস্তার ‘বৈরোচনী’ নামের অর্থ— বিরোচনের শক্তি। কাব্যকণ্ঠ গণপতি মুনির মতে, ‘বিরোচনস্য শক্তির্বৈরোচনীয়া’ (৬.১০)।

এই বিরোচন কে? এই বিরোচন হলেন ইন্দ্র। ইন্দ্রই বজ্রপাণি, ইন্দ্রই বিরোচন।

এই ইন্দ্রের বজ্রশক্তিরই নামান্তর ইন্দ্রাণী। কাব্যকণ্ঠ গণপতি মুনির মতে, এই ইন্দ্রাণীর করালমূর্তিই ছিন্নমস্তা। যথা—

ঐন্দ্রিদেবি ভবতী মহাবলা ছিন্নমস্তয়ুবতিস্তু তে কলা।

সর্বলোকবলবিত্তশেবধেঃ পেরক্ষিতাঽস্তি তব কো বলাবধেঃ॥ (প্রচণ্ডচণ্ডী ত্রিশতী ১১০-১১২)

অর্থাৎ সেই ঐন্দ্রীদেবীই মহাবলশালিনী হয়ে ছিন্নমস্তা রূপ ধারণ করেন নিজের এক কলায়। সেই সর্বলোকের তথা বলবিত্তের অধিশ্বরী যাকে রক্ষা করেন, তাকে আর কে জয় করতে পারে? বা কে আর তার থেকে বলশালী থাকতে পারে?

মেরু তন্ত্রেও বলছে— ‘ইন্দ্রাণ্যা পরমাং শক্তিং ছিন্নমস্তাং মহেশ্বরীং’ (৩৩.৬৪০)। এই ইন্দ্রাণীর যে শক্তি প্রভাবে ইন্দ্র বজ্রপাণি তিনিই ছিন্নমস্তা।

অগ্নিপুরাণ মতে বিবাহের নিমিত্ত ইন্দ্রাণীর পূজা কর্তব্য (১৫৪.১২); ইন্দ্রাণী উপাসনার সঙ্গে বিবাহরীতি সুপ্রাচীন বৈদিক আমল থেকেই প্রচলিত ছিল। স্মৃতির বহুবিধানে ইন্দ্রাণীর অর্চনা করেই বিবাহ কার্যের অনুষ্ঠানের রীতি আছে। সুবিখ্যাত ইন্দ্রাণী সূক্তেও ইন্দ্রাণী, সতীর সৌভাগ্যের অধিদেবতা। যথা—

ইন্দ্রাণীমাসু নারিষু সুপত্নীমহমশ্রবম্।

ন হ্যস্যা অপরঞ্চন জরসা মরতে পতিঃ॥ (ঋক্ ১০.৮৬.১১)

সকল নারীর মধ্যে ইন্দ্রাণী পরমসৌভাগ্যবতী, জরাগ্রস্ত হয়ে তাঁর পতির মৃত্যু হয় না।

যদিও, এখানে সংশয় হয় যে, সেই ইন্দ্রাণী, যিনি বিবাহাদি আর্যানুষ্ঠানের দেবী, সৌভাগ্যের দেবী, তথা ইন্দ্রের প্রেয়সী, তাঁর সঙ্গে ছিন্নমস্তার সাদৃশ্য কোথায়?

হতে পারে, ছিন্নমস্তার পদতলে যে রতিকাম অবস্থান করেন, তা বস্তুত বিবাহার্থে আগত নব বরবধূরই প্রতীক, আর তাই মিথুনবাহনা ছিন্নমস্তা মূলত দাম্পত্যপ্রেমের উপর কর্তৃত্ব করেন, এ-কথা ধরে নেওয়া যেতে পারে।

এছাড়াও, ঋক্বেদের শচীসূক্তে দেবী নিজেকে ‘মূর্ধা’ বলেছেন—

অহং কেতুরহং মূর্ধাহমুগ্রা বিবাচনী।

মমেদনু ক্রুতুং পতিঃ সেহানায়া উপাচরেৎ।। (১০.১৫৯.২)

অর্থাৎ আমিই কেতু (যজ্ঞের অগ্নিশিখা), আমিই মস্তক, আমি উগ্র, আমি বিশিষ্ট বাচনী (সম্যক কথা যিনি বলেন), আমার অনুজ্ঞাতেই আমার পতি যাবতীয় কার্য বা যজ্ঞ সম্পাদন করে থাকেন।

উক্ত সূক্ত অনুসারে ইন্দ্রপত্নী শচী ইন্দ্রের যাবতীয় শক্তির উৎস। ইন্দ্র তাঁকে উলঙ্ঘন করে কোনো কার্য করেন না, তথা তিনিই যজ্ঞের মস্তকস্বরূপ। ছিন্নমস্তা তত্ত্বের সঙ্গে ইন্দ্রাণীর সম্বন্ধ এখানে দৃঢ় হয়।

আবার, ইন্দ্রকে ঈশ্বর বলেছেন কাব্যকণ্ঠ গণপতিমুনি। যথা— ইন্দ্রেশ্বরয়োরেকার্থত্বাদিন্দ্রেশ্বরাভেদঃ। (ইন্দ্রেশ্বরাভেদ সূত্র ৩) অর্থাৎ ইন্দ্র ও ঈশ্বর একই অর্থ বহন করে, তাই ইন্দ্র ও ঈশ্বর অভেদ।

এই ঈশ্বরনামক শিবমূর্তি হৃদয়চক্র অনাহতে বিহারকারী উত্তরাম্নায় সাধনমার্গের দ্যোতক। তন্ত্রে সাধনমার্গ ক্রমশ পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, অধঃ ও ঊর্দ্ধ-এই ছয়ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে পূর্বাম্নায়ের স্থান মূলাধার, সেখানে অধিদেবতা হলেন ব্রহ্মা। ক্রমশ স্বাধিষ্ঠান চক্রের অধিদেবতা বিষ্ণু হলেন দক্ষিণাম্নায়ের দেবতা, মণিপূর চক্রের অধিদেবতা রুদ্র হলেন পশ্চিমাম্নায়ের দেবতা। উত্তরাম্নায়ের দেবতা হলেন হৃদয়চক্র অনাহতবিহারী ঈশ্বর। এরপর অধরাম্নায় মতের উপর কর্তৃত্ব করেন বিশুদ্ধিচক্রস্থ সদাশিব, এবং ঊর্দ্ধাম্নায়ের উপর কর্তৃত্ব করেন আজ্ঞাচক্রস্থ পরশিব। সহস্রার অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রকে গুরু-র বিহারস্থল ধরা হয়। একেই অনুত্তর আম্নায় বলে।

এর মধ্যে, হৃদয়স্থ ঈশ্বরকেই ইন্দ্র বলেছেন গণপতি মুনি। উপনিষদ মতেও ইন্দ্র হৃদয়বিহারী। অপর দিকে, শ্রীবিদ্যার্ণব তথা রুদ্রযামলোক্ত দেবীরহস্য মতে, উত্তরাম্নায়ের সময়াবিদ্যা হলেন, এই দেবী ছিন্নমস্তা।

আর তাই উত্তরাম্নায়ের দেবতা রূপে ঈশ্বরের নায়িকা ছিন্নমস্তাই, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণীর সঙ্গে সম্পৃক্ততা অর্জন করেছেন। বেদ মতে, ইন্দ্রের বজ্রই গায়ত্রীর শিরোশ্ছেদ করেছে, তাই ছিন্নমস্তা তত্ত্বের সঙ্গে ইন্দ্রের তত্ত্ব সম্পৃক্ত হয়েই আছে।

যদিও, বেদোত্তর ভারতীয় সাধনজীবনে ইন্দ্র ক্রমশ ব্রাত্য হতে থাকেন। বৈদিক যজ্ঞাদিও ক্রমশ বিলুপ্ত হতে শুরু করে। ফলে, বৈদিক পরমার্থচর্চা ব্যাহত হয় ব্যাপকভাবে। যেটুকু পড়ে থাকে, তা সবটাই পশুবলিপ্রধান কিছু আড়ম্বরপূর্ণ পূজা অর্চনা।

বুদ্ধের আগমনের পর, তথা তাঁর দ্বারা বৈদিক কর্মকাণ্ডসমূহের অন্তঃসারশূন্য অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করার ফলে, বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডজাত দর্শনের চর্চা পুনঃ প্রারম্ভ হয়। যার ফলস্বরূপ, অজস্র দার্শনিক শাখা প্রশাখা জন্ম নিতে শুরু করে ভারতের বুকে।

সিদ্ধাচার্য বিরূপাক্ষ পাদ, বা বিরূপা-তেমনই এক নব্য মার্গ উদ্ঘাটন করেন, যা বেদের কর্মকাণ্ড, যোগ দর্শনের পরমার্থ তত্ত্ব, নাগার্জুনের শূন্যতা তথা এই ছিন্নমস্তা সাধনার সারতত্ত্বকে একত্রিত করে গড়ে ওঠে। এই নব্য দর্শনের মার্গই অনুত্তর যোগতন্ত্র বা মহামুদ্রা দর্শন বা সহজযান।

অষ্টম শতাব্দীতে গড়ে ওঠা এই বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনমার্গে বেদের ইন্দ্রই বুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে ‘বজ্রসত্ত্ব’, ‘বজ্রপাণি’ তথা ‘বৈরোচন’ নামে প্রকাশিত হন। বৌদ্ধ দর্শন মতে, সেই শূন্যস্বরূপ পরমতত্ত্ব ‘বৈরোচন’-ই, বৈরোচনী নামক প্রজ্ঞার নায়ক। অপর দিকে, বৌদ্ধ সহজিয়া মার্গে মৈথুনসাধনার আধিক্য ও সেই সাধনার দ্বারা বৈরোচনী-বৈরোচনের আরাধনা (মহামুদ্রা সাধনা), ইন্দ্রাণীর বিবাহসম্বন্ধীয় শ্রৌত-স্মার্ত উপাসনার ইতিহাস বহন করে।

আর এইভাবেই, বৈদিক অশ্বমেধিক যাগানুষ্ঠান, শিরোযাগ, তথা ছিন্নমস্তা গায়ত্রী হতেই মহাবিদ্যা ছিন্নমস্তার সাধনমার্গ এক স্বতন্ত্র ধারায় বিকসিত হয় বৌদ্ধ সহজিয়াদের হাত ধরে। আর তাই, বৌদ্ধগণও ছিন্নমস্তার বেদপ্রতিপাদ্যতা অস্বীকার না করে, নির্দ্বন্দ্ব হয়ে ঘোষণা করেন—

শৈবে শক্তিতিরিখ্যাতে তীর্থে চণ্ডীতি কল্পিতে।

বেদে বেদেতি বিখ্যাতে নমস্তে বজ্রযোগিনী।। (বজ্রযোগিনীপ্রণামৈকবিংশিকা ১৩)

অর্থাৎ শৈব মতে যিনি শক্তি, সমস্ত তীর্থে যিনি চণ্ডী এবং বেদে যিনি বেদস্বরূপা (প্রণবাত্মিকা গায়ত্রী), সেই বজ্রযোগিনীকে প্রণাম করি।

রাত্রি ধূমাবতী

মহাশক্তি শুধু সুন্দরী, যুবতী, কুমারী তথা সৌভাগ্যময়ীই নন, তিনি কুৎসিতা, বৃদ্ধা, ক্ষুধার্তা তথা দুঃখময়ীও!

দশমহাবিদ্যার সপ্তমী ধূমাবতীর মধ্যে যাবতীয় অমঙ্গল, অকল্যাণ তথা অশিবত্ব প্রকাশ পেয়েছে। সনাতন ধর্মের সমস্ত দেবীর সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকাশ এই ধূমাবতী।

যদিও ধূমাবতীর এই বিচিত্র প্রকাশ কিন্তু মোটেও অভিনব নয়! বেদের নির্ঋতি সর্ববিধ অকল্যাণের দেবীরূপে শ্রৌত-স্মার্ত কর্মে বহুকাল হতেই সুপূজিতা। তিনি স্বয়ং পাপমূর্তি, কিন্তু তাঁর বিনাশ নেই। যথা—

মো ষু ণঃ পরাপরা নির্ঋতির্দুর্হনা বধীৎ। পদীষ্ঠ তৃষ্ণয়া সহ।। (ঋক্ ১.৩৮.৬)

অর্থাৎ নির্ঋতি অতি বলবতী, তিনি দুর্হনা (অবিনাশী), তিনি আমাকে নাশ না করে তৃষ্ণার সঙ্গে অন্তর্হিতা হন।

বিষয়তৃষ্ণা নিবারণ করার নিমিত্ত কৃত এই ঋক্বন্দনা বস্তুত সংসারের প্রবল দ্বন্দ্বমায়ার থেকে মুক্তি পাওয়ার এক প্রার্থনা।

কালী-নিঃঋতি সম্বন্ধেও দেখা যায় যে, নিঃঋতি মায়াপাশে বদ্ধ রাখেন জগৎবাসীকে। সেই নিঃঋতির কাছে প্রার্থনা, যজ্ঞ ও বলি সম্পাদন করা হয়, যাতে তিনি যজমানকে নিজের মায়াপাশ তথা প্রকোপ থেকে মুক্ত করে দূরে চলে যান। বোধায়ন গৃহ্যসূত্র (৩.৯) এই নিঃঋতির সবিস্তার যজ্ঞবিধান বর্ণনা করেছে। এছাড়া, শুক্ল ও কৃষ্ণ যজুর্বেদে বহুবার নিঃঋতির উদ্দেশ্য বহুতর পশুবলির বিধান উক্ত হয়েছে। এর দ্বারা অনুমিত হয় যে, নিঃঋতি উপাসনা যথেষ্ট প্রাচীন, যার বিবর্তন নানাভাবে হিন্দু সমাজে বিস্তার লাভ করেছে। তার মধ্যে একটি কালী, দ্বিতীয় নৈর্ঋত নামক অভিচারদেবতা তথা দিকপাল, তৃতীয় ভৈরব ও চতুর্থ অলক্ষ্মী তথা ধূমাবতী।

নিঃঋতি উপাসনার বৈচিত্র তথা বিস্তারের মধ্যে ধূমাবতীর প্রকৃষ্ট প্রমাণ যেমন পাওয়া যায়, তেমনই আরও এক দেবতার মধ্যে ধূমাবতীর স্পষ্ট প্রমাণ মেলে। আর তিনি হলেন— ‘রাত্রি’।

কাব্যকণ্ঠ গণপতি মুনির মতে, ‘ইয়মেব রাত্রির্দেবী বেদেৎভিধীয়তে’ (মহাবিদ্যা সূত্র ৭.১২)।

এই রাত্রি দেবতার সুবিখ্যাত ঋক্মন্ত্র, রাত্রিসূক্তের দেবীর সঙ্গে ধূমাবতী অষ্টক বর্ণিত স্বরূপের প্রকৃষ্ট মিল চোখে পড়ে। যেমন—

বদ্ধ্বা খট্বাঙ্গকোটৌ কপিলবরজটামণ্ডলং পদ্মযোনেঃ

কৃত্বাদৈত্যোত্তমাঙ্গৈঃ স্রজমুরসিশিরশ্শেখরং তার্ক্ষ্যপক্ষৈঃ।

পূর্ণং রক্তৈহ্সুরাণাং যমমহিষমহাশৃঙ্গমাদায়পাণৌ

পায়াদ্বোবন্দ্যমানঃ প্রলয়মুদিতয়া ভৈরবঃ কালরাত্র্যাম্॥

অর্থাৎ কটিতে খট্বাঙ্গ, মস্তকে কপিলজটামণ্ডল, পদ্মযোনি (ব্রহ্মা)-র কপালে দৈত্যমস্তক ও রক্তধারণ করে, মস্তকে তার্ক্ষ্য পক্ষ (ময়ূর কলাপ) নিয়ে তিনি শোভিতা। তাঁর হস্তে যমের মহিষের মহাশৃঙ্গ বিরাজ করছে, যা অসুরগণের রক্তে পূর্ণ। এহেন দেবীকে আমি বন্দনা করি যিনি প্রলয়ে আমোদিতা হন, যিনি ভৈরবীরূপা কালরাত্রি!

রাত্রিসূক্তেও আমরা অনুরূপ বর্ণনা পাই— ওঁ রাত্রিং প্রপদ্যে পুনর্ভূং ময়োভূং কন্যাং শিখণ্ডিণীং পাশহস্তাং…(সাম ৩.৮.২)

অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আগতা রাত্রিকে বন্দনা করি, যিনি কন্যারূপিনী, ময়ূরপুচ্ছভূষিতা ও পাশহস্তা।

বেদের নিঃঋতিও পাশহস্তা, ধূমাবত্যষ্টকের ধূমাবতী তার্ক্ষ্যপক্ষভূষণা তথা কালরাত্রি নামে পরিচিতা।

তন্ত্রে যদিও কালরাত্রি নামে আরও এক দেবীর উল্লেখ মেলে, যিনি কালীরই রূপভেদ। তবে, ধূমাবতী, কালী, কালরাত্রি ও নিঃঋতি যে একই দেবতার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, তা সহজেই তাঁদের বর্ণনা ও মন্ত্রাদি দ্বারা বোঝা সম্ভব।

গণপতি মুনি বেদের বরুণানীর সঙ্গেও ধূমাবতীর তুলনা করেছেন— অধিদৈবতং বরুণানী (মহাবিদ্যা সূত্র ৭.১৮)।

বেদে বরুণানী দেবপত্নীদের মধ্যে পরিগণিতা (ঋক্ ১.২২.১২) এবং এই বরুণানী স্বপ্নের মাতা রূপে রাত্রিস্বরূপা। যথা—

যো ন জীবোহসি ন মৃতো দেবানামমৃতগর্ভোহসি স্বপ্ন। বরুণানী তে মাতা যমঃ পিতারুরুর্নামাসি।। (অথর্ব ৬.৫.১)

অর্থাৎ হে স্বপ্ন, তুমি না জীবিত, না মৃত। দেবগণের অমৃতই তোমার গর্ভরূপ। হে স্বপ্ন, বরুণানী তোমার মাতা এবং যম (বরুণের নামান্তর বা নৈর্ঋত) তোমার পিতা। তোমার নাম অরুরু।

উক্ত দেবী বরুণানী স্বপ্নের জননী। এখন স্বপ্ন বলতে ‘মায়া’-ও বোঝায়। যাবতীয় মায়ার দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারিণী নিঃঋতি যেমন মায়াপাশে চরাচরকে বদ্ধ রাখেন, তেমনই বরুণানীও মায়ার স্বপ্নে মোহিত রেখে চরাচরকে সংসারে আসক্ত রাখেন। উভয় দেবীই নিঃঋতি সম্বন্ধীয়। বেদের নিঃঋতি কখনো পাপ, কখনো মৃত্যু, কখনো যম, কখনো বা বরুণ।

বেদের বরুণ দণ্ডদাতা তথা অসুর। যম মৃত্যুদেবতারূপে সুবিখ্যাত। বেদ মতে তিনি পিতৃলোকের অধিপতি। নৈর্ঋত বা নিঃঋতি নামক রাক্ষসদেবতা পাপ, অধর্ম, ক্লেশ, অভিচার তথা সুরক্ষার দেবতা। এই তিন দেবতার সম্বন্ধ এক ‘কাল’-এর সঙ্গে।

কালী, নিঃঋতি, বরুণানী, ধূমাবতী, রাত্রি-বস্তুত একই কালশক্তির নামান্তর। বৈদিকযুগ থেকেই এই কাল ভয় ও ভক্তির কারণ হয়ে নানা নামে পূজিত হচ্ছেন।

বলগা বগলা

বগলামুখী অস্ত্রবিদ্যা-ব্রহ্মাস্ত্রবিদ্যা। এই বিদ্যা মূলত প্রয়োগমূলক, এবং এই বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেবী মূলত এক কৃত্যা। অভিচারাদি কর্মে অথবা রক্ষার নিমিত্ত এই দেবীর আরাধনা হয়। বগলামুখীর বৈদিক সূত্র এই কৃত্যা তত্ত্বেই নিহিত। আর শ্রুতিশাস্ত্রে এই কৃত্যার এক অন্যতম প্রধান নাম হল, ‘বলগা’। যথা—

রক্ষোহণং বলগহনং বৈষ্ণবীমিদমহং তং বলগমুৎকিরামি। যং মে নিষ্ট্যো যমমাত্যো নিচখানেদমহং তং বলগমুৎকিরামি… রক্ষোহণৌ বাং বলগহনা উপদধামি বৈষ্ণবী। রক্ষহণৌ বাং বলগহনৌ পর্যূহামি বৈষ্ণবী।। (শুক্ল যজুঃ ৫.২৩, ২৫)

অর্থাৎ হে বৈষ্ণবী! তুমি রাক্ষসকুল হনন করো, সমস্ত বলবানকে হনন করো (বল অর্থে মেঘও বোঝায়, ইন্দ্রের এক শত্রুর নাম ‘বল’)। তুমিই বলগা, তোমাকে উৎকিরণ করি (বোধন করি)। আমার মিত্র (যম) কিংবা অমিত্র (অযম) যেই আমাকে অধঃপতিত করতে চায়, তাদের বিনাশ কল্পে আমি তোমাকে হে বলগা, উৎকিরণ করি। হে রক্ষনাশিনী, বলহন্ত্রী বৈষ্ণবী, তোমাকে আমি উপদধিত করি (স্থাপন করি)। হে রক্ষনাশিনী, বলহন্ত্রী বৈষ্ণবী, তোমাকে আমি পর্যূহিত করি (পূজা করি)।

উক্ত বৈষ্ণবী বলহন্ত্রী বলগা-র মন্ত্রাদি দ্বারা যজ্ঞবেদিকে শোধন করা হয় তথা দিগ্বন্ধন করে ভূমি রক্ষা করা হয়। এই যাগরীতি আজও আমাদের শ্রৌত স্মার্ত ধারায় সুপ্রচলিত। রক্ষাকরণের জন্য এই বৈষ্ণবী বলগা বিধি বহুল চর্চিত। বলগা শব্দের অর্থ সায়ন করেছেন— ‘অভিচাররূপেণ ভূমৌ নিখাতা অস্থি কেশ নখাদিপদার্থাঃ কৃত্যাবিশেষা বলগাঃ’ অর্থাৎ অভিচার করার জন্য, ভূমি খনন করে, তার মধ্যে শত্রুর কেশ, নখ, অস্থি ইত্যাদি পদার্থ স্থাপন করে, যে অভিচার কৃত্য করা হয়, তাকেই বলগা বলে।

তন্ত্রের বগলামুখী বিদ্যার প্রয়োগও শত্রুস্তম্ভন, মারণ তথা বিদ্বেষণ-উচ্চাটনের জন্য সুবিখ্যাত। বগলার যাবতীয় প্রয়োগ এই শত্রুনাশের জন্যই অনুষ্ঠিত হয়।

বগলার আর এক নাম-স্তম্ভিনী। স্তম্ভিনী বলতে পৃথিবীকেও বোঝায়। পৃথিবী মরুৎগণের মাতা (পৃশ্নিং বোচন্তে মাতরম্ — ঋক্ ৫.৫২.১৬)। আর কাব্যকণ্ঠ গণপতি মুনির মতে বায়ুশক্তির স্তম্ভন করলেই যাবতীয় স্তম্ভন হয়— রিপুস্তম্ভনকামো বগলামুখী উপাসীত… যো বায়ুং স্তম্ভয়েৎ স সর্বং স্তম্ভয়েৎ।। (মহাবিদ্যা সূত্র ৮.৭, ১৫)

অর্থাৎ শত্রু স্তম্ভন করতেই বগলামুখীর উপাসনা হয়ে থাকে। আর বায়ুকে স্তম্ভন করলেই সমস্ত কিছুর স্তম্ভন হয়ে থাকে।

বেদ মতে, পৃথিবী বা পৃশ্নি মরুৎগণের মাতারূপে বায়ুতত্ত্বের অধিনায়িকা। এই পৃশ্নি বা পৃথিবী যেমন মরুতের মাতা, তেমনই মরুতের পিতা হলেন রুদ্র (রুদ্রং বোচন্ত শিক্বসঃ — ৫.৫২.১৬)। বেদ মতে পৃথিবী রুদ্রের পত্নী, তন্ত্র মতেও বগলামুখী রুদ্রজায়া—

বগলায়া দক্ষভাগে একবক্ত্রং প্রপূজয়েৎ।

মহারুদ্রেতি বিখ্যাতং জগৎসংহারকারকম্।। (তোড়ল তন্ত্রঃ প্রথম পটল)

অর্থাৎ বগলার দক্ষিনে একবক্ত্র পূজা করতে হয়, মহারুদ্র নামে বিখ্যাত এই দেবতা জগৎসংহারকারী।

এছাড়াও বগলামুখী বিষ্ণুর তপোলভ্যা, বিষ্ণুর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বাতক্ষোভ শান্ত করতেই তাঁর আবির্ভাব। বেদের বলগাও বৈষ্ণবী, বিষ্ণুর স্ত্রীরূপ।

বগলা দেবীর আর এক সূক্ত অথর্ব বেদে পাওয়া যায়, এটিকে কৃত্যাদূষণ সূক্ত (৫.৬.৫) বলে। তবে উক্ত সূক্তে শত্রুকৃত বলগা অভিচার নাশ করতে ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে—

কৃত্যাকৃতং বলগিনং মূলিনং শপথেয়্যম্।

ইন্দ্রস্তং হন্তু মহতা বধেনাগ্নির্বিধ্যত্বস্তয়া॥ (৫.৬.৫.১২)

অর্থাৎ ইন্দ্র ও অগ্নি, আমার সেই শত্রুদের কৃত বলগা কৃত্যা প্রয়োগ নাশ করুন যারা আমার মূল (ওষধি) সকল নষ্ট করেছে।

বস্তুত তন্ত্রের মাধ্যমে অভিচার ও প্রত্যভিচারের এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন এই অথর্ববেদীয় সূক্ত। বগলামুখীর প্রয়োগ এই রূপেই অভিচার ও প্রত্যভিচার প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

বৈদিক দেবতারা পরোক্ষনাম প্রিয় বলেই তন্ত্রের ‘বগলা’, বেদে ‘বলগা’ হয়েছেন। কিন্তু এই বলগা যে বগলামুখীরই আদ্য বৈদিক রূপ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মধ্যমাবাক্ মাতঙ্গী

মাতঙ্গী বলতে মূলত এক শ্রেণির নারীদেরকে বোঝানো হয় যারা তন্ত্রসাধনায় সাধকদের বিশেষ সহযোগিতা করে থাকতেন। এরা মূলত চণ্ডালী শ্রেণির বা কিরাতবংশীয়া হতেন। মাতঙ্গী যে একপ্রকার জাতিবাচক উপাধি, তার প্রমাণ মেলে সৌভাগ্যরত্নাকরে—

অথ পূজাফলং বক্ষ্যে উত্তরোত্তরতোত্তরম্।

স্বশক্ত্যা অযুতং পুণ্যং পরশক্তিপ্রপূজনে।।

ততো বেশ্যাৎধিকা জ্ঞেয়া রজকী চ ততোৎধিকা।

রজক্যাঃ ক্ষুরকী শ্রেষ্ঠা ক্ষুরক্যাশ্চর্মকারিণী।।

ততোৎধিকতরা প্রোক্তা হেতুনারী বরাননে।

ততোৎধিকান্ত্যসম্ভূতা চণ্ডালী চ ততোৎধিকা।।

ততো মাতঙ্গিনী শ্রেষ্ঠা মাতঙ্গ্যাঃ পুল্কসী তথা।

পুল্কস্যা অক্ষতা শ্রেষ্ঠা ততোৎতিমুদতী স্মৃতা।।

অর্থাৎ এইবার উত্তরোত্তর ভেদে শ্রেষ্ঠ দূতীপূজা বলব- নিজের শক্তির পূজা করলে অযুত ফল, অপরের শক্তি পূজা করলে ততোধিক ফল, ততোধিক বেশ্যা পূজনে, ততোধিক রজকী পূজনে, ততোধিক ক্ষুরকী পূজনে, ততোধিক চর্মকারিণী পূজনে। ততোধিকতরা হেতুনারী পূজনে। হে সুন্দরী পার্বতী, তার থেকেও অধিক ফল অন্তজা পূজা, তার থেকেও অধিক ফল চণ্ডালী পূজনে। তার থেকেও শ্রেষ্ঠ মাতঙ্গিনী পূজা এবং তার থেকেও শ্রেষ্ঠ পুল্কসী পূজা। পুল্কসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা হলো অক্ষতা নারীতে অতি মুদিতা হন দেবী।

এরপর আরও বলা হয় যে—

অর্চনে প্রথিতা বেশ্যা দেবী সা তু রজস্বলা।

রজস্বলা চ মাতঙ্গী সা দূতী সর্বমঙ্গলা।। …

আদ্যন্তশূন্যা সা দেবী তস্মাৎ খ্যাতা তদন্ত্যজা।

মাতঙ্গী অন্ত্যবর্ণস্থা তদা সা অন্ত্যজা ভবেৎ।।

…মাতঙ্গী পূজনং শ্রেষ্ঠং দূতীযাগে মনোহরে।।

পূজা কালে যে বেশ্যা রজস্বলা হয়, তাকেই মাতঙ্গী বলে। এই মাতঙ্গী দূতী সর্বমঙ্গলা। আদি ও অন্ত শূন্যা সেই মাতঙ্গী দেবীই অন্ত্যজা রূপে খ্যাতা। অন্ত্যবর্ণে অর্থাৎ নিম্নবর্ণে জন্ম নিয়েছেন দেবী মাতঙ্গী। তাই দূতীযাগে মাতঙ্গী পূজা শ্রেষ্ঠ ও মনোহর।

তন্ত্রের এই বেশ্যাপূজনের রীতি বেদে অনুপস্থিত নয়। সর্বোপরি বেদের এক প্রমুখ দেবীই এই স্বৈরিণীভাবাপন্না বলে নিজ পতি ত্যাগ দিয়েছেন৩। আর তিনি হলেন— ‘উর্বশী’।

গণপতি মুনি নিজের মাতঙ্গী সূত্রে বলেছেন— ‘ভৈরবী পরাবাক্। তারা পশ্যন্তী। মাতঙ্গী বৈখরী। তাভী রুদ্র-ব্রহ্মণস্পত্যগ্নীনামল্পো ভেদো ব্যাখ্যাতঃ। মধ্যমাবাঙ্মাতঙ্গীত্যেকে। বৈখরী মধ্যময়োরেকং তত্ত্বমিত্যবিপ্রতিষেধঃ। ব্রহ্মণস্পতির্বৃহস্পতিরিত্যনর্থান্তরম্।। তারায়া শুদ্ধোপাসনেন মাতঙ্গ্যাঃ শুদ্ধোপাসনং ব্যাখ্যাতম্।।’ (মহাবিদ্যা সূত্র ৮.১৪)

অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে ভৈরবী পরা, তারা পশ্যন্তী, এবং মাতঙ্গী বৈখরী। এঁদেরই নামান্তর ক্রমশ রুদ্র, ব্রহ্মণস্পতি এবং অগ্নি। মধ্যমা (পশ্যন্তী তারা) ও মাতঙ্গী একই। বৈখরী ও মধ্যমাও এক তত্ত্ব, এর কোনো দ্বিমত নেই। ব্রহ্মণস্পতির কথার অন্য অর্থই বৃহস্পতি। তারা মহাবিদ্যার শুদ্ধ উপাসনাই মাতঙ্গী মহাবিদ্যার উপাসনা।

আর বেদের বৃহদ্দিবা উর্বশী এই সরস্বতী-মাতঙ্গী-তারার সঙ্গে সম্পৃক্তা। সায়নের মতেও উর্বশী বাক্দেবী সরস্বতী। সায়ন বলেন— উর্বশী মধ্যমিকা বাক্। তিন প্রকার বাকের উল্লেখ সায়ন করেছেন। ইলা, সরস্বতী ও ভারতী। এর মধ্যে, ভারতী স্বর্গীয়া বাক্, সরস্বতী মধ্যমা বা আকাশস্থ বাক্ এবং ইলা পার্থিব বাক্। (ঋক্ ৩.৪.৮)

উর্বশী এই সরস্বতী নাম্নী মাধ্যমিকা বাক্। যজুর্বেদের মেধাসূক্তেও আমরা সরস্বতীকে অপ্সরারূপে পাই—

অপ্সরাসু চ যা মেধা গন্ধর্বেষু চ যন্মনঃ।

দৈবীং মেধা সরস্বতী সা মাং মেধা সুরভির্জুষতা স্বাহা॥

অপ্সরাগণের মধ্যে যে মেধা রয়েছেন, গন্ধর্বের মন রূপে যিনি বিরাজিতা, সেই দেবী মেধা সরস্বতী আমাকে অমৃত প্রদান করুন।

মেরু তন্ত্রের মাতঙ্গী প্রকরণে উর্বশী প্রমুখ অপ্সরাকে মাতঙ্গীর আবরণে দেখতে পাওয়া যায়। এর দ্বারা বোঝা যায় যে বৈদিক অপ্সরা-উর্বসী সাধনার সূত্র ধরেই মাতঙ্গী আরাধনার সূত্রপাত। এছাড়াও, তন্ত্রের মাতঙ্গী— ‘সর্বস্ত্রীপুরুষবশঙ্করি’ তথা ‘সর্বজনমনোহারি’। বেদের উর্বশী সাধনাও স্ত্রীপ্রাপ্তি তথা কামচরিতার্থ করতেই সম্পাদিত হতো। শ্রীমদ্ভাগবতে স্ত্রীকামনায় উর্বশী উপাসনার কথা বলা হয়েছে— “রূপাভিকামো গন্ধর্বান্ স্ত্রীকামোহপ্সরোর্বশীম্।। (২.৩.৬) অর্থাৎ রূপকামনায় গন্ধর্বের এবং স্ত্রীকামনায় উর্বশীর উপাসনা করবে।

তারা কিংবা সরস্বতীর ন্যায় মাতঙ্গীও গণপতির শক্তিরূপে মেরুতন্ত্রে বর্ণিতা। মেরু তন্ত্রের একোনবিংশ পটলের পশ্চিমাম্নায় চতুঃষষ্টিবিনায়কের মন্ত্রক্রম প্রসঙ্গে, শেষ বিনায়কসমূহের শক্তিরূপে রাজমাতঙ্গী ও তাঁর মূর্তিভেদসমূহ কথিত হয়েছে। যথা—

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি চৈকবিংশতিসংখ্যকান্।

গণেশান্ রাজমাতঙ্গ্যা সম্বদ্ধান্ যোগিনীযুতান্।।…

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি শক্তিমেষাং সুসিদ্ধিদাম্।

বিখ্যাতাং রাজমাতঙ্গীং সদ্যঃ প্রত্যয়কারিণীম্।। (১৯.৪৯৩,৫০৪)

অর্থাৎ এই বার আমি একবিংশতি সংখ্যক গণপতির মন্ত্র বলব, যাঁরা রাজমাতঙ্গীর সঙ্গে যুক্ত তথা যোগিনী পরিবৃত… এই সকল গণপতির শক্তিরূপে সুসিদ্ধিদা ও বিখ্যাতা রাজমাতঙ্গীর মন্ত্র বলছি শোনো, যিনি সদ্য প্রত্যয় প্রদান করেন।

এবং মেরু তন্ত্রে এই প্রসঙ্গে রাজমাতঙ্গী, মহামাতঙ্গী, উচ্ছিষ্টমাতঙ্গী, কর্ণমাতঙ্গী, চণ্ডমাতঙ্গী, স্বর্ণলেখামাতঙ্গী ইত্যাদি বহু মন্ত্র সাধনা সবিস্তারে বিবৃত হয়েছে। মেরু তন্ত্রের বিংশতিতমোধ্যায়ে উচ্ছিষ্টগণপতির শক্তিরূপেও উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনী মাতঙ্গীর উল্লেখ রয়েছে। (২০.৩৫-৪০)

গাণপত্য সমাজে উচ্ছিষ্ট শব্দের অর্থ অতি গভীর। উৎকৃষ্টের অবশিষ্ট যা তাই উচ্ছিষ্ট-একথা আমরা উচ্ছিষ্ট গণেশ হৃদয় স্তোত্রে পাচ্ছি।

অথর্ব বেদের সুবিখ্যাত উচ্ছিষ্ট সূক্তে (১১.৪.১-৩) আমরা দেখি যে, বেদ, বেদাঙ্গ, অশ্বমেধাদি যজ্ঞ, যাবতীয় দেবতা, পিতৃ, মনুষ্য, স্বর্গ মর্ত্য আদি সমগ্র প্রপঞ্চের সবই উৎকৃষ্ট ব্রহ্মের উচ্ছিষ্ট মাত্র। এই উচ্ছিষ্ট দিয়েই উৎকৃষ্টের সাধনা করে দেবতারা স্বর্গভোগ করেন— উচ্ছিষ্টাজ্জজ্ঞিরে সর্বে দিবি দেবা দিবিশ্রিতঃ।

এই উচ্ছিষ্টতত্ত্বের প্রকাশই উচ্ছিষ্টগণপতি উপাসনার প্রাচীনতাকে নির্দেশ করে এবং এই দেবতার শক্তি রূপে মতঙ্গকন্যা উচ্ছিষ্টতত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে অবস্থান করছেন গাণপত্য ও শাক্ত তন্ত্রে।

এছাড়াও, অশ্বমেধ যজ্ঞের এক বিশেষ রীতি হল অশ্লীল মন্ত্রপাঠ বা দধিক্রা মন্ত্রপাঠ। এই মন্ত্রমধ্যে আমরা গণপতি ও তৎশক্তি মিলনের এক রূপ দেখতে পাই—

অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে ন মানয়তি কশ্চন।

স সস্ত্যশ্বকঃ সুভদ্রিকাং কাম্পিল্যবাসিনীম্।।

গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে। প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে।

নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে। বসো মম।।

আহমজানি গর্ভধমা ত্বমজাসি গর্ভধম্।। (শুক্ল যজু ২৩.১৮-১৮)

অর্থাৎ হে অম্বা, হে অম্বিকা, হে অম্বালিকা, আমাকে কেউ অশ্বের কাছে নিয়ে যায় না। বিকট সেই অশ্ব কাম্পিল্যবাসিনী সুভদ্রার সঙ্গে সঙ্গত। হে গণের অধিপতি গণপতি তুমি এসো, এসো হে প্রিয়মধ্যে প্রিয়পতি, এসো হে নিধিদের নিধিপতি, হে বসুরূপী অশ্ব, আমাকে পালন করো। তোমার গর্ভসঞ্চারিনী রেতকে আমি আকর্ষণ করছি— তা তুমি তোমার শক্তিতে নিষিক্ত করো।

যজুর্বেদীয় এই অশ্বমন্ত্রে অশ্বকে গণপতিরূপে প্রতীষ্ঠা করে তাঁর সঙ্গে তাঁর শক্তির মিলনকে চিন্তন করা হয়েছে।

তন্ত্রের উচ্ছিষ্টগণপতিও নিজশক্তি মাতঙ্গী-নীলসরস্বতীর সঙ্গে সম্মিলিত হয়েই অবস্থান করেন। বেদের সরস্বতী বস্তুত ‘অম্বিতমা’, তাই গণপতির শক্তি অম্বা বলতে সেই বাক্শক্তি সরস্বতীকেই বোঝায়, যিনি মাতঙ্গী, তারা, উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনী আদি নাম ও রূপে তন্ত্রে পূজিতা হচ্ছেন।

শ্রী কমলা

বেদের ‘শ্রী’ যে লক্ষ্মী তথা দশমহাবিদ্যার অন্তিম মহাবিদ্যা, সেই বিষয়ে সকল গবেষকই একমত। ঋগ্বেদের খিল ভাগে উল্লিখিত ‘শ্রীসূক্ত’ স্পষ্ট রূপেই এই লক্ষ্মীর কথা বলে। সেখানে লক্ষ্মী অলক্ষ্মীনাশিনী, হিরণ্ময়ী, হস্তী-অশ্ব আদি পশুসম্পদদাত্রী তথা জগতের সকল সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্যের কেন্দ্রবিন্দু। যদিও মূল ঋগ্বেদে লক্ষ্মী একবারই উল্লিখিতা— ‘ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধি বাচি’ (১০.৭১.২)। অর্থাৎ শিষ্ট ব্যক্তিদের বচনে লক্ষ্মী নিবাস করেন। লক্ষ্মী বলতে এখানে সুন্দর লক্ষণকে বোঝায়।

এছাড়া, অথর্ববেদে একশত লক্ষ্মীর উল্লেখ মেলে, যাঁরা পাপিষ্ঠা ও শিবা ভেদে দুই প্রকার। যথা—

একশতং লক্ষ্ম্যো মর্ত্যস্য সাকং তন্ব জনুষোহধি জাতাঃ।

তাসাং পাপিষ্ঠা নিরিতঃ প্র হিন্মঃ শিবা অস্মভ্যং জাতবেদো নি যচ্ছ।। (৭.৩.৭)

অর্থাৎ জন্মলগ্নে মনুষ্যের সঙ্গে একশত লক্ষ্মী জন্ম নেয়, এঁদের মধ্যে যাঁরা পাপীষ্ঠা অলক্ষ্মী তাঁদের আমি দূর করছি এবং যাঁরা শিবময়ী লক্ষ্মী, হে জাতবেদ অগ্নি! তুমি তাঁদের আমার কাছে নিয়ে এসো।

উক্ত লক্ষ্মী বহুসংখ্যকা, যা লক্ষ্মী জাতীয় বহুদেবীর উল্লেখ করে। অগ্নির সঙ্গে লক্ষ্মীর নিত্য সম্বন্ধ শ্রীসূক্তেও প্রতিষ্ঠিত। অগ্নিই লক্ষ্মী আনয়ন করেন।

তবে বেদে লক্ষ্মী নাম ছাড়াও, সমৃদ্ধির বহু দেবীই উপস্থিত। তাঁরা সকলেই লক্ষ্মীবাচিকা ও পৌরাণিক শাস্ত্রে লক্ষ্মীর নানা রূপভেদ বলে কথিতা। যেমন—

ভূমিদেবী সীতা (‘অর্বাচী সুভগে ভব সীতে’— ঋক্ ৪.৫৭.৬,৭) রামায়ণের নায়িকা সীতারূপে গৃহীত হয়েছেন।

গণপতিপত্নী গণশ্রী (‘গণশ্রিয়ৈ স্বাহা গণপতয়ে স্বাহা’— শুক্ল যজুঃ ২২.৩০) সিদ্ধি, পুষ্টি, সমৃদ্ধি আদি বিবিধ লক্ষ্মীদেবতা গণপতির শক্তিরূপে গাণপত্য তন্ত্রে বিস্তারলাভ করছেন।

ইন্দ্রপত্নী রাধা (‘স্তোত্রং রাধানাং পতে’-ঋক্ ১.৩০.৫) গৌড়ীয় তথা নিম্বার্কীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে শ্রীমতী রাধা উপাসনার বৈদিক সূত্র বহন করে।

সুরুক্মা শ্রী (‘বৃহতী সুরুক্মে শ্রিয়ং’— শুক্ল যজুঃ ২৯.৩১)-র সঙ্গে পৌরাণিক কৃষ্ণপত্নী রুক্মিণী একাকার হয়েছেন ভাগবত আদি শাস্ত্রে।

এছাড়া, শ্রী-কে সর্বশ্রীময়ী বলা হয়েছে (মনসঃ কামমাকুতিং… শ্রীঃ শ্রয়তাং ময়ি স্বাহা’-শুক্ল যজুঃ ৩৯.৪), যাঁর উপাসনা দ্বারা মনুষ্য নিজেই শ্রীবান হয়ে ওঠে— (‘শ্রিয়ং গচ্ছতি শ্রীর্হি মনুষ্যস্য দৈবী’— কৃষ্ণ যজুঃ ৭.৩.২)।

এছাড়া, শুক্ল যজুর্বেদে ‘শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা…’ (৩১.২২) সূক্ত দ্বারা বিরাটপুরুষ মহাবিষ্ণুর পত্নীরূপে শ্রী ও লক্ষ্মী এই দুই দেবীর উল্লেখ মেলে, যাঁরা ‘অহোরাত্র’ অর্থাৎ দিন ও রাত্রির তত্ত্ব বহন করেন।

অপর দিকে, বিষ্ণুপত্নীরূপে দেবী সিনীবালীর উল্লেখ অথর্ববেদে পাওয়া যায় (৭.৪.২.৪), যিনি সন্তানপ্রদান করে থাকেন, তথা অমাবস্যার দেবী। স্মার্ত লক্ষ্মীপূজার তিথিও কার্তিক মাসের অমাবস্যা, যা দীপাণ্বিতা নামে পরিচিত। উক্ত তিথির লক্ষ্মীপূজার বিশেষত্বই হলো অলক্ষ্মী বিতাড়ন ও শিবময়ী লক্ষ্মীকে গৃহে আহ্বান করা। এই রীতি যে অথর্ববেদীয় শতলক্ষ্মীসূক্ত মন্ত্র প্রসূত তা সহজেই অনুমেয়।

‘বিষ্ণুপত্নী’ নামে আর এক দেবীর উদ্দেশে চরু হোমের বিবরণ আমরা পাই কৃষ্ণ যজুর্বেদে (৪.৪.১২) তথা শুক্ল যজুর্বেদে (৩০.৬০)। তবে এই দুই ক্ষেত্রে বিষ্ণুপত্নী হলেন অদিতি, সমগ্র দেবকুলের জননী। বিশ্বব্যাপী বিষ্ণুর পত্নীরূপে অদিতি বিশ্বমাতা লক্ষ্মীরই দ্যোতক।

এই সকল শ্রুতি প্রমাণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দশমহাবিদ্যার সাধনা সনাতন ধর্মে কোনো অভিনব সংযোজন নয়। বৈদিক যুগ থেকেই এই দশ মহাদেবীর উপাসনা ভারতভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। শুধু, বৈদিক যুগ থেকে আজ অবধি তাঁদের আরাধনার শৈলীতে বহু পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন-যাগযজ্ঞ বিবর্তিত হয়েছে ‘সপর্যা ক্রমে’, সোমরসের আহুতি বিবর্তিত হয়েছে ‘সম্বিদাসবে’, পঞ্চাগ্নিবিদ্যা পরিণত হয়েছে ‘রহস্য পূজায়’ তথা অশ্বমেধের কামাচার বিবর্তিত হয়েছে, ‘চক্রানুষ্ঠানে’। কিন্তু এই সকল বিবর্তনে অক্ষুণ্ন থেকেছে বেদপ্রতিপাদ্য সেই মহাশক্তির মহিমা, যা নানান নাম ও রূপকে আশ্রয় করে আজও সনাতন মার্গে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।

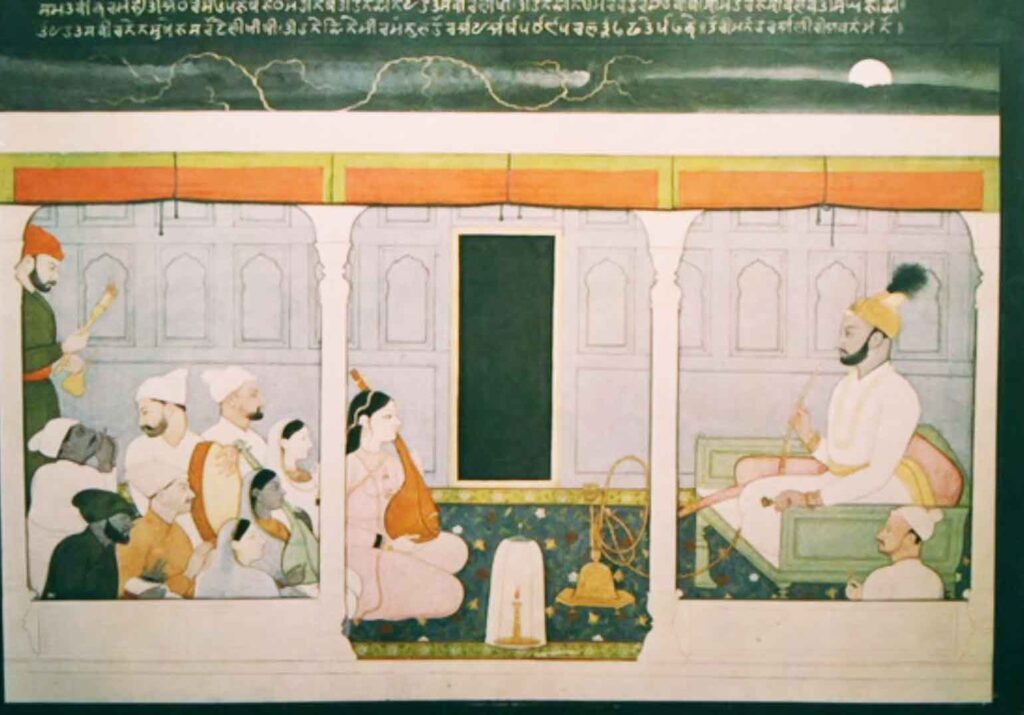

দৃশ্যকল্পের ইঙ্গিতপূর্ণতা বুঝবার জন্য আমাদের ফিরে যেতে হবে বলবন্ত সিং-এর রাজা হওয়ার দৃশ্যটিতে। মনে রাখতে হবে জরোয়ার সিং নয়নসুখকে রাজদরবারে ডেকে পাঠালেও, তাঁর মৃত্যুর পর বলবন্ত সিং-ই হয়ে ওঠেন এই প্রায় সমবয়সি চিত্রকরের মূল পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধু। দর্শক দ্যাখে, জরোয়ার সিং একটি অলিন্দে দাঁড়িয়ে আছেন। অলিন্দটির আলসে ময়ূরপঙ্খী কাপড়ে মোড়া। একটু নীচে, আর-একটি অলিন্দে দাঁড়িয়ে আছেন বলবন্ত সিং। হাতে তাঁর গড়গড়ার নল। এই গড়গড়া ও নল ভবিষ্যতে নয়নসুখের প্রতিটি রাজদরবারি চিত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠবে। জরোয়ার সিং ও বলবন্ত সিং-এর, এই ভিন্ন উচ্চতার দুই পৃথক অলিন্দে অবস্থান, ওঁদের রাজদরবারে অবস্থানের তারতম্যটিকে সুচারূভাবে বুঝিয়ে দেয়; একটিও বাক্য ব্যয় না করে। এর কয়েকটি দৃশ্য পরে দেখা যায়, জরোয়ার সিং তাঁর অলিন্দে মাথা রেখে পড়ে গেলেন। ক্রন্দনধ্বনির সঙ্গে, একজন কৃষ্ণবস্ত্রা তরুণী ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে ছুটে চলে যায় পরের শটে। বিকেলের আকাশে উড়ে যায় একঝাঁক পক্ষী। ময়ূরপঙ্খী কাপড় মোড়া অলিন্দে বলবন্ত সিং এসে দাঁড়ান। নয়নসুখ দাঁড়ান তাঁর সামনে হাত জোড় করে। দর্শক বুঝতে পারে সিংহাসন বদল হল কালের নিয়মে।

দৃশ্যকল্পের ইঙ্গিতপূর্ণতা বুঝবার জন্য আমাদের ফিরে যেতে হবে বলবন্ত সিং-এর রাজা হওয়ার দৃশ্যটিতে। মনে রাখতে হবে জরোয়ার সিং নয়নসুখকে রাজদরবারে ডেকে পাঠালেও, তাঁর মৃত্যুর পর বলবন্ত সিং-ই হয়ে ওঠেন এই প্রায় সমবয়সি চিত্রকরের মূল পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধু। দর্শক দ্যাখে, জরোয়ার সিং একটি অলিন্দে দাঁড়িয়ে আছেন। অলিন্দটির আলসে ময়ূরপঙ্খী কাপড়ে মোড়া। একটু নীচে, আর-একটি অলিন্দে দাঁড়িয়ে আছেন বলবন্ত সিং। হাতে তাঁর গড়গড়ার নল। এই গড়গড়া ও নল ভবিষ্যতে নয়নসুখের প্রতিটি রাজদরবারি চিত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠবে। জরোয়ার সিং ও বলবন্ত সিং-এর, এই ভিন্ন উচ্চতার দুই পৃথক অলিন্দে অবস্থান, ওঁদের রাজদরবারে অবস্থানের তারতম্যটিকে সুচারূভাবে বুঝিয়ে দেয়; একটিও বাক্য ব্যয় না করে। এর কয়েকটি দৃশ্য পরে দেখা যায়, জরোয়ার সিং তাঁর অলিন্দে মাথা রেখে পড়ে গেলেন। ক্রন্দনধ্বনির সঙ্গে, একজন কৃষ্ণবস্ত্রা তরুণী ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে ছুটে চলে যায় পরের শটে। বিকেলের আকাশে উড়ে যায় একঝাঁক পক্ষী। ময়ূরপঙ্খী কাপড় মোড়া অলিন্দে বলবন্ত সিং এসে দাঁড়ান। নয়নসুখ দাঁড়ান তাঁর সামনে হাত জোড় করে। দর্শক বুঝতে পারে সিংহাসন বদল হল কালের নিয়মে।